LA BIODYNAMIQUE BASI CRANIENNE

Introduction

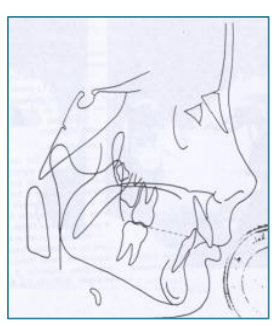

Pour établir un diagnostic architectural complet d’une dysmorphose et pour en comprendre l’étiopathogénie, le seul regard porté à l’occlusion dentaire terminale devient insuffisant. Les arcades alvéolo-dentaires ne constituent qu’une unité fonctionnelle des bases maxillaire et mandibulaire. L’étude du tiroir alvéolo-dentaire passe donc obligatoirement par l’étude :

- De l’équilibre du maxillaire et de ses mouvements de bascule.

- De ses rapports avec la sphère temporo-occipitale et de la situation de l’ATM.

Croissance de la Base du Crâne

Rappel Anatomique

Croissance de la Base du Crâne Proprement Dite

Accroissement en Longueur

Accroissement en Largeur

Croissance de la Voûte du Crâne

Influence de la Croissance de la Base du Crâne sur la Face

Concept de Mobilité Crânienne

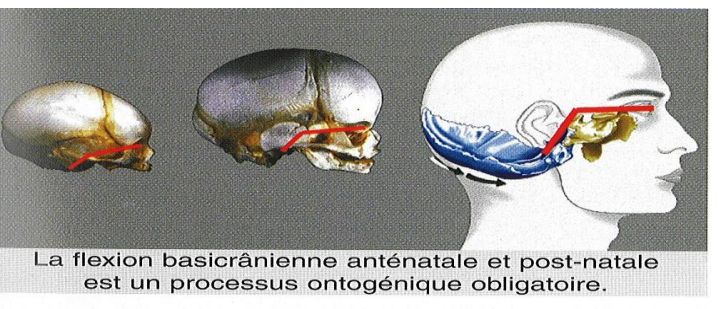

- La flexion ou la pliure des os de la base du crâne permet le remodelage de celle-ci.

- Cette flexion n’a pas la même amplitude, ni la même vitesse de réalisation chez tous les enfants.

- Par contre, nous savons que la flexion de la base du crâne a de l’influence sur la face, sur les maxillaires et sur l’occlusion.

- La relation entre la flexion de la base du crâne et les maxillaires semble s’établir avant l’âge de 5 ans (Nanda et Klokes).

- La flexion basicrânienne anténatale et post-natale est un processus ontogénique obligatoire.

- L’équilibre architectural évolue toujours dans le sens d’une flexion de la base du crâne à des degrés plus ou moins avancés.

- L’os sphénoïde est l’élément inducteur de toute la biomécanique crânio-faciale.

Aperçu sur la Biodynamique de Quelques Pièces Osseuses

Le Sphénoïde

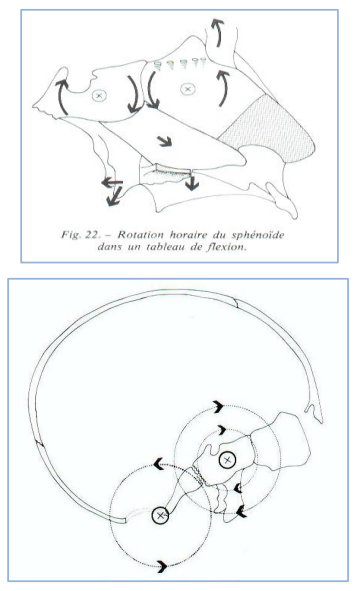

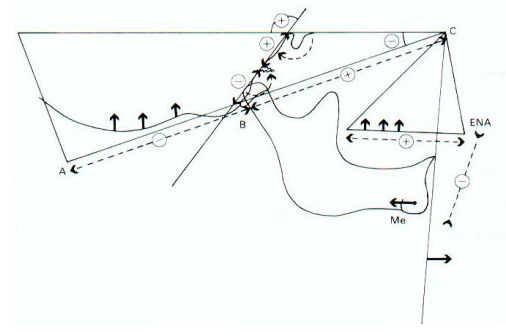

L’axe de rotation du sphénoïde est transversal, en avant et presque au même niveau de la selle turcique, passant latéralement par le milieu de l’arcade zygomatique. Le corps du sphénoïde effectue une rotation horaire entraînant une rotation antihoraire du frontal, de l’occipital et de l’ethmoïde autour de leurs axes horizontaux.

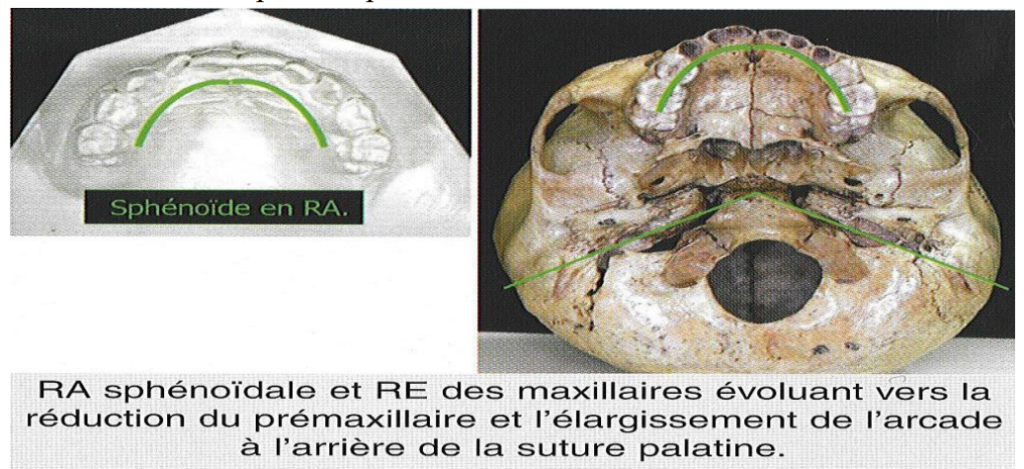

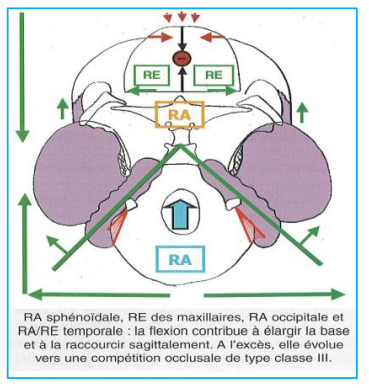

La rotation antérieure (RA) du sphénoïde aboutit à :

- Une rotation externe des maxillaires droit et gauche, c’est-à-dire l’écartement des apophyses ptérygoïdes.

- Une fixation de la dimension transversale de l’arcade supérieure dans sa partie postérieure.

- Un élargissement de l’arcade postérieurement.

- Une fermeture de la suture médiane incisive (réduction du prémaxillaire).

- Une voûte palatine plate.

La RA sphénoïdale et la rotation externe (RE) des maxillaires évoluent vers la réduction du prémaxillaire et l’élargissement de l’arcade à l’arrière de la suture palatine.

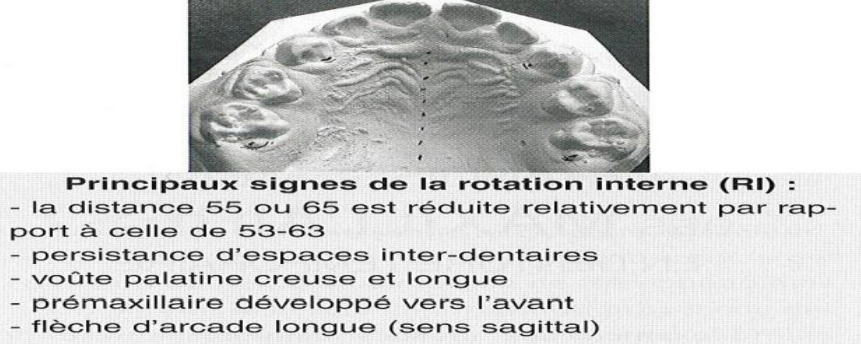

La rotation postérieure (anti-horaire) aboutit à une rotation interne du maxillaire, entraînant :

- Une réduction de la distance des molaires temporaires (55-65) par rapport à la ligne médiane.

- Une augmentation de la distance des canines temporaires (53-63) par rapport à la ligne médiane, c’est-à-dire une arcade large antérieurement et étroite postérieurement.

- Une voûte palatine profonde.

- Une flèche d’arcade longue.

- Un prémaxillaire développé vers l’avant.

Principaux signes de la rotation interne (RI) :

- La distance 55 ou 65 est réduite relativement par rapport à celle de 53-63.

- Persistance d’espaces inter-dentaires.

- Voûte palatine creuse et longue.

- Prémaxillaire développé vers l’avant.

- Flèche d’arcade longue (sens sagittal).

Le Temporal

L’axe de rotation du temporal est horizontal et suit sensiblement le bord supérieur de la pyramide pétreuse, laquelle pointe en dedans jusqu’à la synchondrose sphéno-occipitale (SSO).

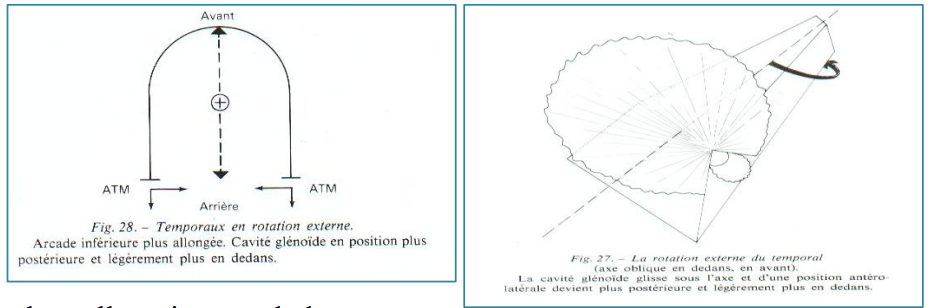

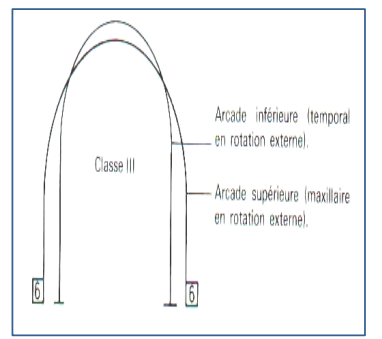

La rotation externe du temporal entraîne :

- La partie supérieure de l’écaille s’écarte de la ligne médiane (donc elle s’écarte du pariétal et le diamètre transversal bitemporal supérieur augmente).

- La cavité glénoïde glisse sous l’axe et devient plus postérieure et légèrement plus en dedans, il s’ensuit un rapprochement transversal des deux cavités glénoïdes et un pincement transversal des deux branches montantes de la mandibule, ainsi qu’un allongement de la flèche de l’arcade dentaire inférieure dans le sens antéro-postérieur.

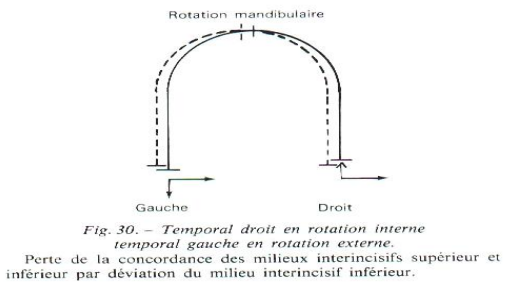

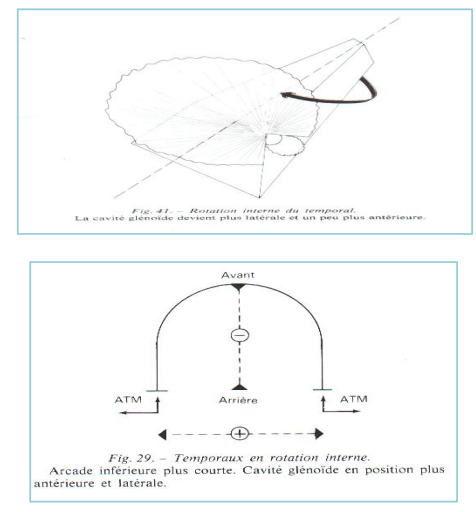

Si le temporal est en rotation interne, les cavités glénoïdes sont en position plus antérieure et latérale, entraînant un écartement des branches montantes et un raccourcissement de la flèche de l’arcade dentaire inférieure.

Si un temporal est en rotation externe et l’autre en rotation interne, il y a rotation mandibulaire avec perte de la concordance des milieux interincisifs supérieur et inférieur, avec la déviation latérale de la mandibule à l’ouverture buccale.

Le Maxillaire

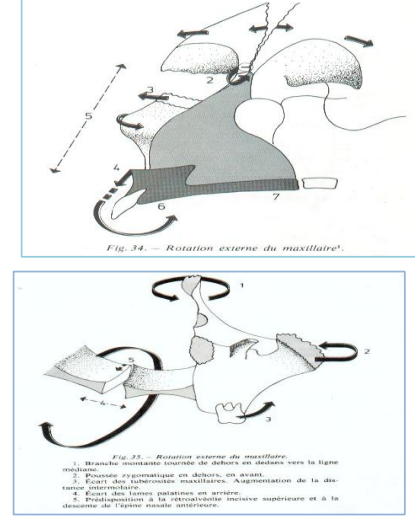

La rotation horaire du sphénoïde et la rotation externe du temporal vont emmener le maxillaire en rotation externe par l’intermédiaire du palatin et du zygoma. L’épine nasale antérieure se positionne en bas et en arrière, ce qui entraîne un allongement de l’étage supérieur de la face (nasion-ENA).

Détermination de la Classe I Squelettique

Une flexion modérée de la SSO aboutit normalement à l’établissement d’une classe I squelettique qui se traduit par :

- Une rotation horaire du sphénoïde autour d’un axe horizontal.

- Une rotation anti-horaire de l’occipital, l’ethmoïde et frontale autour de leurs axes horizontaux.

- La fermeture de l’angle sphénoïdal.

- Descente et légère divergence des apophyses ptérygoïdes par la rotation horaire du sphénoïde aboutissant à l’abaissement du plan palatin postérieur.

- Rotation externe des maxillaires.

- Rotation externe des temporaux.

- Un champ crânio-rachidien plus long et un champ crânio-facial plus court.

Remarque : La SSO évolue habituellement, mais à des degrés variables, vers le tableau dit en flexion avec mise en rotation externe des temporaux et des maxillaires, un angle sphénoïdal fermé, une position basse de l’occipital, un champ crânio-rachidien plus long et un champ crânio-facial plus court.

Détermination Biodynamique des Classes III et Classes II Squelettiques

Détermination de la Classe III Squelettique (Hyperflexion de la SSO)

Définition de la Classe III

Les malocclusions de la classe III regroupent tous les troubles du sens sagittal dont les caractéristiques communes sont :

- Une mésioclusion des premières molaires inférieures (Classe III d’Angle).

- Un profil concave.

- En général, une occlusion inversée au secteur incisif.

Les dysmorphoses squelettiques associées affectent soit la mandibule, soit le maxillaire, soit les deux à la fois.

Dans le Sens Antéro-Postérieur

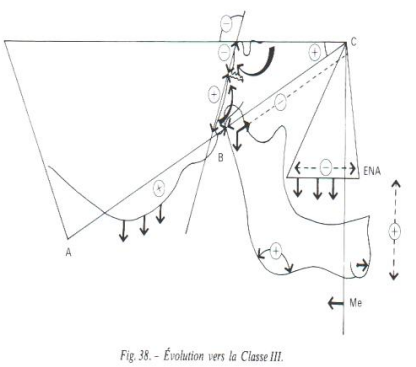

On note :

- Une réduction de la croissance postéro-antérieure de l’étage supérieur de la face.

- Une avancée du complexe mandibulaire.

- Migration de l’occipital vers l’avant et le champ crânio-rachidien s’allonge au détriment du champ crânio-facial.

- Fermeture de l’angle sphénoïdal et de l’angle NA-S-BA.

- Rotation externe du temporal entraînant les cavités glénoïdes vers l’avant et en dedans.

- La rotation externe du maxillaire par la poussée zygomatique, et par conséquence, l’arcade supérieure va s’élargir tout en raccourcissant sa flèche antéro-postérieure.

La poursuite du phénomène de flexion va aboutir à la perte de l’équilibre facial et au passage en classe III.

Dans le Sens Vertical

L’équilibre crânio-palatin change : la mésialisation des condyles occipitaux entraîne la descente relative de l’apophyse odontoïde.

Dans le Sens Transversal

Une diminution du diamètre transversal de la mandibule.

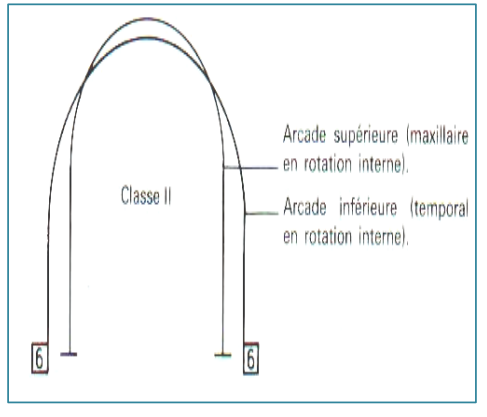

Détermination de la Classe II Squelettique (Extension de la Base du Crâne)

Définition de la Classe II

La classe II tient compte des positions relatives entre les deux maxillaires et des inclinaisons des incisives. La mandibule occupe une position relative trop postérieure par rapport au maxillaire, associée à des inclinaisons des incisives supérieures et/ou inférieures.

Ceci peut être dû à :

- Un trouble au niveau du maxillaire par promaxilie (prognathisme maxillaire).

- Un trouble au niveau de la mandibule par rétromandibulie (rétrognathisme mandibulaire).

On observe :

- L’angle sphénoïdal est ouvert.

- L’angle antérieur de la base est fermé.

- La rotation horaire du sphénoïde est peu ou pas sollicitée.

- Rotation interne du maxillaire ou insuffisance de rotation externe (par absence de sollicitation zygomatique), entraînant :

- Un écartement des apophyses montantes.

- Les régions tuberositaires et ptérygoïdiennes se rapprochent, donc la distance intermolaire supérieure diminue, c’est l’endognathie maxillaire postérieure.

- L’arcade supérieure s’allonge.

- La suture médio-incisive va libérer la croissance du prémaxillaire (évolution vers une proalvéolie incisive supérieure).

- Il n’y a pas de sollicitation à l’abaissement du palais osseux, et la croissance verticale de la face est mineure.

- Rotation interne du temporal ou insuffisance de rotation externe, entraînant :

- Les cavités glénoïdes sont plus écartées et se retrouvent dans une position plus postérieure.

- Les ATM positionnées en retrait vont prédisposer au retrait global de la mandibule.

- L’arcade mandibulaire s’arrondit (rétro-alvéolie incisive inférieure et écartement des branches horizontales de la mandibule vers l’arrière) et achève les rapports occlusaux en classe II et en endognathie maxillaire postérieure.

La face s’adapte à la rotation interne des temporaux et à l’extension de la base :

- Dans le sens antéro-postérieur : Vers un allongement du champ crânio-facial et une avancée de l’étage supérieur (promaxilie relative à un retrait de la mandibule).

- Dans le sens transversal : Vers un retrait des apophyses orbitaires externes et un visage étroit.

- Dans le sens vertical : Une diminution de l’étage inférieur de la face (ENA-menton).

Conclusion

- La dynamique de flexion de la base crânienne est un processus ontogénique qui se développe grâce au remodelage osseux en rotation antérieure de l’occipital et du sphénoïde.

- La flexion basicrânienne sphéno-occipitale trop active crée une dynamique faciale de type classe III. Cet excès peut durer au-delà de l’âge de 6 ans.

- La flexion basicrânienne ralentie crée une dynamique faciale de type classe II. Cet arrêt du processus de flexion peut survenir très précocement vers l’âge de 4 ans.

- Entre ces deux schémas s’intercale une population de mosaïque crâniennes.

Bibliographie

- L’art de traiter avant 6 ans. Dr. Marie-Josèphe DESHAYES. Édition CRANEXPLO, 2006.

LA BIODYNAMIQUE BASI CRANIENNE

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

- Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier - Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

- Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

- Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

- Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

- Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

LA BIODYNAMIQUE BASI CRANIENNE

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.

Pingback: MORPHOGENESE DES ARCADES ET ETABLISSMEENT DE L’OCCLUSION - CoursDentaires.com