Introduction à la pathologie des glandes salivaires / Pathologie et chirurgie buccale

Introduction à la pathologie des glandes salivaires / Pathologie et chirurgie buccale

Objectifs

- Connaître les particularités anatomiques, cliniques et histologiques des glandes salivaires.

- Optimiser les examens complémentaires.

- Donner les orientations diagnostiques.

Introduction

- La pathologie des glandes salivaires est très diverse.

- La sécrétion salivaire est assurée par les glandes principales et accessoires.

- Les glandes salivaires sont appelées glandes exocrines.

- Fréquence des lithiases.

- Les infections et les tumeurs intéressent principalement la parotide.

Rappels : Anatomie

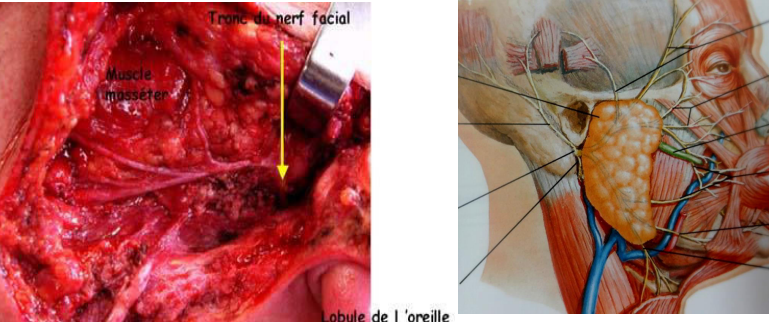

La parotide

- La plus volumineuse, poids de 25 g.

- Paire et symétrique.

- Siège : loge parotidienne.

- Forme prismatique, se moule en arrière du ramus.

- Bilobée, composée d’un lobe superficiel volumineux et d’un lobe profond peu développé, séparés par le nerf facial.

- La face latérale est cutanée, c’est la face de l’abord glandulaire.

- Glande séreuse, déverse une salive claire et fluide par le canal de Sténon (4 cm).

- La sécrétion parotidienne débute dès la 18e semaine.

- Innervation sensitive par le nerf auriculotemporal (V3) qui contrôle la sécrétion.

- Vascularisation par l’artère carotide externe et ses branches.

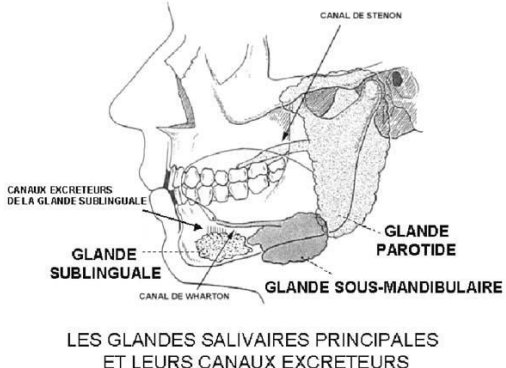

La glande submandibulaire

- Paire et symétrique, située dans la loge submandibulaire, en dedans de la branche horizontale, sous le plancher buccal.

- Taille d’une grosse amande, poids de 7 g.

- Glande unilobée.

- Rapports étroits avec : la branche cervico-faciale du nerf facial (VII), le nerf hypoglosse (XII), le nerf lingual et les vaisseaux faciaux.

- Son canal excréteur est le canal de Wharton, qui s’ouvre sur le plancher buccal juste en dehors du frein lingual.

- Trajet du canal : vertical dans la glande, se coude à angle droit à son pôle supérieur et gagne le creux sublingual.

- Glande mixte (séromuqueuse).

- Innervée par le nerf lingual.

- La sécrétion débute dès la 16e semaine.

La glande sublinguale

- Glande muqueuse, paire et symétrique, située sous la muqueuse du plancher buccal.

- La plus petite des glandes salivaires principales.

- Formée d’un amas de 20 lobules glandulaires, allongé entre la branche horizontale (en dehors) et le canal de Wharton (en dedans).

- Soulève la muqueuse en une crête sublinguale.

- Déverse la salive dans la cavité buccale par plusieurs canaux excréteurs, le plus gros étant le canal de Rivinus, qui s’ouvre en dehors ou à l’intérieur de l’ostium de Wharton.

- Innervation par le nerf lingual et ses branches.

Les glandes accessoires

- Glandes muqueuses à sécrétion continue, disséminées sur toute la muqueuse buccale, sauf les gencives et la région antérieure du palais.

- Types de glandes accessoires :

- Labiales, jugales, palatines, vélaires, trigone rétro-molaire.

- Linguales : dorsales de Von Ebner (séreuses) et marginales de Weber.

- Glandes de la muqueuse sublinguale.

- Glandes molaires, situées près de l’ostium de Sténon.

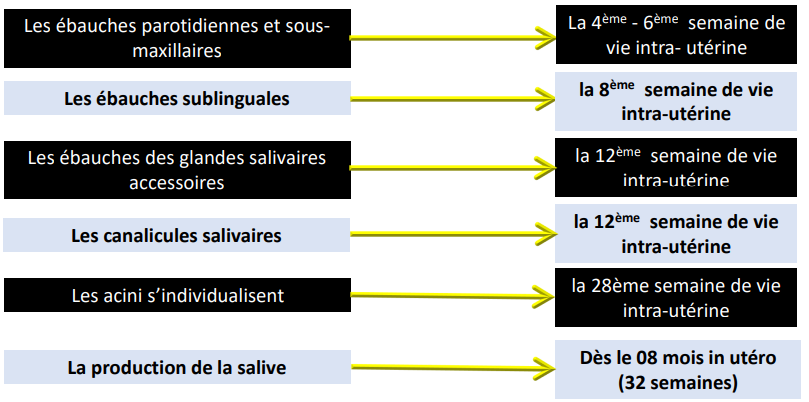

Rappels embryologiques

- L’appareil salivaire découle de l’épithélium buccal (bourgeons épithéliaux du stomodeum).

- Formé de tissu conjonctif dérivé des crêtes neurales et de tissu sécrétoire.

- Développement :

- Parotides : apparaissent dès la 4e semaine de gestation.

- Submandibulaires : vers la 6e semaine.

- Sublinguales : vers la 8e semaine.

- Glandes accessoires : vers la 12e semaine, sécrétantes in utero.

- La parotide s’individualise anatomiquement vers les 6e-7e semaines.

- Les canalicules salivaires apparaissent vers la 12e semaine.

- Les acini s’individualisent vers la 28e semaine.

- Les glandes submandibulaires et sublinguales s’encapsulent plus précocement.

- Dès la naissance, la sécrétion est déclenchée lors de la tétée.

- Le tissu glandulaire est séparé en lobules (formés de plusieurs acini) par le mésenchyme, qui forme une capsule autour de la glande.

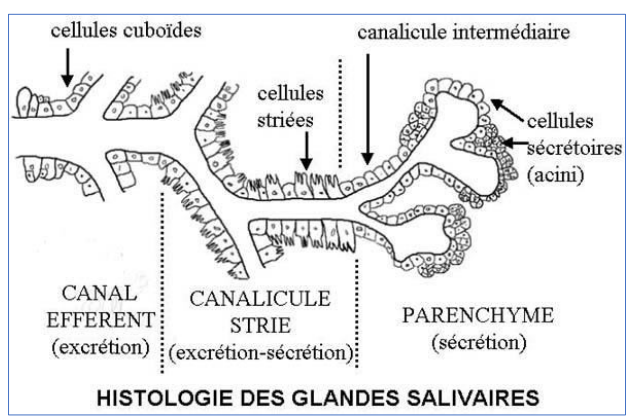

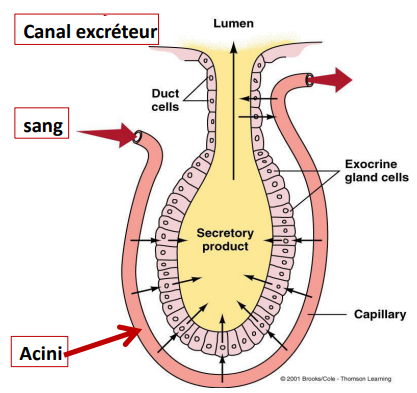

Histologie

- Les glandes salivaires sont des glandes exocrines qui élaborent et déversent la salive.

- Structure acino-tubulaire.

- Constituées de :

- Cellules sécrétoires (acini).

- Canaux excréteurs transportant la salive jusqu’à la bouche.

- Les acini déversent la salive dans les canaux intercalaires, qui se réunissent en un canal interlobulaire, formant le canal excréteur de la glande.

- Types de glandes :

- Séreuses : sécrètent une salive sans mucine (ex. : parotide).

- Muqueuses : sécrètent une salive visqueuse riche en mucine (ex. : sublinguale).

- Mixtes : acini séreux, muqueux et mixtes (ex. : submandibulaire).

Physiologie

- L’humidité de la cavité buccale est entretenue par l’ensemble des glandes salivaires.

- Débit salivaire : environ 1,5 litre de salive par 24 heures (volume variable).

- Le fluide gingival représente moins de 0,1 % du volume salivaire.

- La sécrétion salivaire est régulée par des mécanismes nerveux et hormonaux.

- Commandée par les systèmes sympathique et parasympathique.

- Les glandes principales (collier salivaire) ont une sécrétion réflexe prandiale.

- Stimuli de la sécrétion : gustatifs, sensitifs, mécaniques, psychiques.

- Les glandes accessoires sécrètent continuellement un liquide (sécrétion de repos, environ 300 ml/24h).

- La sécrétion des glandes principales est influencée par des stimuli mécaniques, thermiques, olfactifs ou psychiques.

Composition de la salive

- Stérile, mélange de sécrétions des glandes, fluide gingival, cellules épithéliales, électrolytes d’origine plasmatique, débris alimentaires.

- Composée de 99 % d’eau et 1 % de constituants organiques et inorganiques (acides aminés, sels minéraux, etc.).

- pH variable selon l’origine :

- Ostium de Sténon : 5,5 (adulte).

- Ostium de Wharton : 6.

- Dos de la langue : 6,5 à 7 (adulte).

- La salive saine n’a pas d’odeur.

Physiologie de la sécrétion salivaire

- Sécrétion réflexe déclenchée par :

- Stimulation des mécanorécepteurs desmodontaux.

- Récepteurs gustatifs (rôle essentiel lors de la mastication).

- Récepteurs olfactifs, visuels, auditifs.

- La salive d’origine gustative est la plus importante.

Rôle de la salive

- Digestif : formation du bol alimentaire, déglutition.

- Protecteur : protection de la muqueuse buccale et des dents.

- Phonatoire : facilite la parole.

- Hydratation : maintien de l’hydratation de l’organisme.

- Excréteur : élimination d’anticorps, hormones sexuelles, graisse, iode, etc.

Les explorations des glandes salivaires et orientations diagnostiques

Examen clinique

- Approche diagnostique basée sur :

- Le terrain.

- Les données de l’anamnèse.

- L’examen clinique.

- Motifs : douleur, tuméfaction, hyposialie, hypersialorrhée.

- Antécédents : radiothérapie cervico-faciale, médication, maladies systémiques.

- Palpation : exo- et endo-buccale.

- Recherche des adénopathies.

- Inspection des glandes et des ostiums : tuméfaction, quantité et qualité de la salive.

Examens complémentaires

Échographie

- Examen simple, non invasif, atraumatique, facile à réaliser chez l’enfant.

- Dépiste les calculs radiotransparents.

- Objective les tumeurs (lacune hypoéchogène) et les petits calculs (diamètre ≥ 2 cm).

- Écho-Doppler pour les tumeurs vasculaires.

- Résultats pathologiques :

- Hyperéchogènes : lithiases, ganglions calcifiés (visibles dès 1-2 mm).

- Hypoéchogènes : processus expansifs, ganglions, infections (multiples petites lacunes).

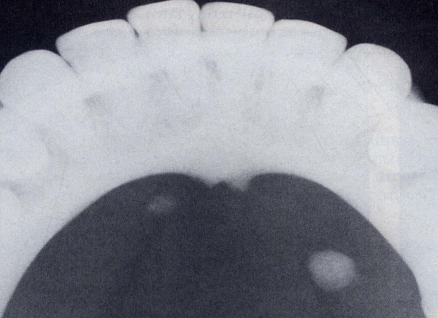

Examens radiologiques

- Radiographies sans préparation :

- Clichés standards (panoramique, rétro-alvéolaire, occlusale).

- Détectent les calcifications (lithiases ou ganglions calcifiés).

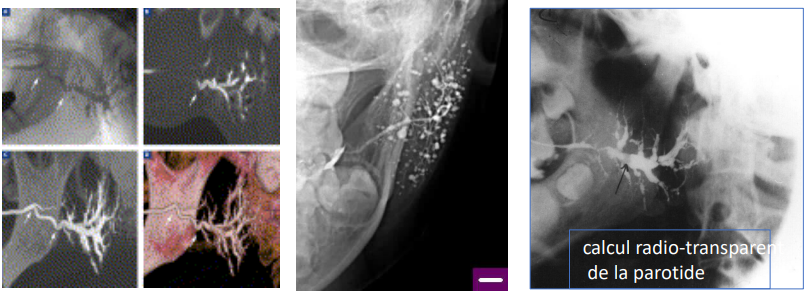

- Sialographie :

- Radiographie après opacification avec un produit de contraste (liposoluble ou hydrosoluble).

- Produits hydrosolubles : mieux tolérés, moins douloureux, élimination rapide.

- Produits liposolubles (ex. : Lipiodol) : concentrés, douloureux, élimination lente (1-3 jours).

- Contre-indiquée en période infectieuse aiguë ou en cas d’allergie à l’iode.

- Objectifs :

- Visualisation de l’anatomie glandulaire (canaux principaux et efférents).

- Parenchyme : aspect homogène (normal) ou ponctué (pathologique).

- Calculs canalaires ou intraglandulaires.

- Inflammation : dilatation canalaire.

- Tumeurs malignes : image d’amputation.

- Actuellement peu utilisée.

Tomodensitométrie (TDM)

- Détecte les petits calculs salivaires, phlébolithes, hémangiomes, tumeurs malignes.

- Apprécie l’extension des pathologies tumorales.

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

- Plus performante que la TDM pour les glandes salivaires.

- Réalisée en second temps pour les tumeurs de grande taille ou mal limitées.

- Examen de référence pour les tumeurs du parenchyme des parotides.

- Bilan d’extension précis des tumeurs.

- Essentielle pour les tumeurs des glandes accessoires.

- Contre-indications :

- Port de pacemaker, implants magnétiques.

- Certaines valves cardiaques, neurostimulateurs.

- Matériel d’injection automatisé (ex. : pompe à insuline).

- Corps étrangers intra-oculaires.

Scintigraphie

- Étudie toutes les glandes simultanément.

- Peu d’intérêt pour les tumeurs des glandes salivaires.

- Utile pour confirmer le diagnostic de sialoses (ex. : hyposialies dans le syndrome de Gougerot-Sjögren).

- Diagnostic de cystadénolymphome en pathologie tumorale.

Fibroscopie endocanalaire

- Vidéo-endoscopie avec un fibroscope ultra-fin (0,8 mm) par l’ostium.

- Indolore, permet la visualisation directe des calculs radiotransparents (intra-canalaires ou intraglandulaires) et l’ablation de petits calculs.

Examen bactériologique

- Réalisé à partir d’une collection purulente.

- Effectué au niveau des ostiums des canaux salivaires.

Conclusion

- En présence d’un processus pathologique des glandes salivaires, l’exploration doit concerner l’ensemble du collier salivaire cervical.

- L’échographie est l’examen de première intention.

- La sialographie n’est jamais systématique.

- L’échographie suffit souvent en première intention et aide à distinguer les tumeurs solides des tumeurs liquidiennes.

- Elle peut montrer une hypertrophie globale de la glande.

Introduction à la pathologie des glandes salivaires / Pathologie et chirurgie buccale

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

Leave a Reply