Intermédiaires de Bridges / Prothèse Dentaire

Intermédiaires de Bridges / Prothèse Dentaire

Introduction

L’intermédiaire de pont, également appelé pontic ou travée, est la partie du bridge qui franchit l’espace édenté pour remplacer les dents absentes. Il est relié aux ancrages par des connexions rigides. Selon la longueur du pontic et l’importance de l’édentation, on distingue deux types de bridges : ceux de courte portée et ceux de longue portée.

Buts

- Restaurer la fonction et l’esthétique.

- Préserver, ou du moins ne pas contribuer à la dégradation des tissus en contact avec l’intermédiaire.

- Assurer une intégration biologique, qui dépend principalement :

- De la morphologie de l’intermédiaire.

- De la nature du matériau utilisé.

- Des contraintes exercées au niveau des dents absentes.

Impératifs de la forme de la travée

La travée doit répondre à plusieurs exigences fondamentales :

- Permettre une autostimulation des tissus grâce à un contact maximal avec la langue, les joues et les lèvres.

- Faciliter le nettoyage par des procédés usuels d’hygiène (mécaniques).

- Garantir une pérennité en fonction du matériau utilisé.

- Ne pas agresser les tissus environnants.

- Assurer une esthétique satisfaisante.

- Avoir une épaisseur suffisante, adaptée à l’alliage utilisé et à la longueur de la travée.

- Offrir une résistance mécanique, calculée par la formule :

R = largeur × épaisseur² / longueur.

Morphologie des intermédiaires de pont

Le choix de l’intermédiaire est dicté par des exigences esthétiques, physiologiques et hygiéniques. La confection prothétique doit respecter :

- La morphologie de la surface en contact.

- Une bonne morphologie occlusale et axiale.

- L’utilisation de matériaux biocompatibles avec un bon état de surface.

Morphologie externe

L’intermédiaire de pont est en contact avec différents tissus :

- Face occlusale : en rapport avec les dents antagonistes.

- Faces proximales : en rapport avec les moyens d’ancrage et les dents supports.

- Face gingivale : en rapport avec la crête édentée.

- Faces vestibulaire et linguale : en rapport respectivement avec les joues et la langue.

Rapport avec les dents antagonistes

- Le rétablissement des rapports occlusaux avec les antagonistes permet de :

- Restaurer l’efficacité masticatoire.

- Maintenir la stabilité de l’occlusion.

- Objectif principal : diriger et répartir les efforts sur les tissus du parodonte profond des dents piliers.

- La largeur des tables occlusales doit être réduite dans le sens vestibulo-lingual pour limiter les forces appliquées lors de la mastication.

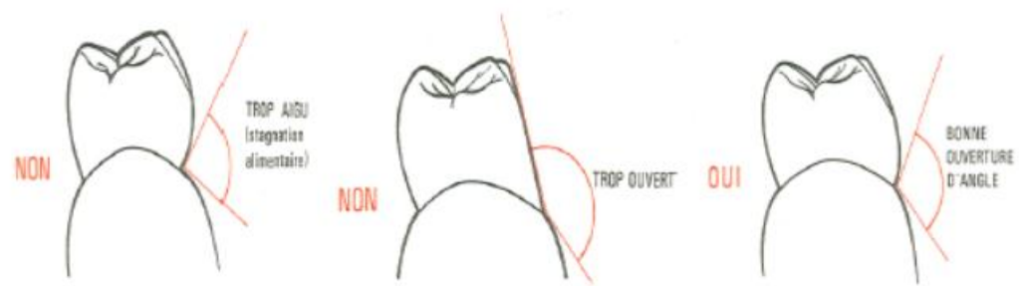

Rapports avec les dents adjacentes

Pour éviter déformation ou fracture :

- Majorer l’épaisseur de l’ancrage en regard de la travée.

- Établir un large contact entre la travée et l’ancrage, tout en dégageant l’embrasure.

- Veiller à ce que la travée ait une section suffisante pour prévenir toute déformation ou fracture.

Du point de vue de la morphologie axiale :

- Les faces vestibulaires et linguales doivent présenter un profil convexe.

- Les faces proximales doivent délimiter des embrasures larges.

- La surface de contact ne doit pas dépasser la zone du 1/3 occlusal et du 1/3 moyen pour faciliter le nettoyage.

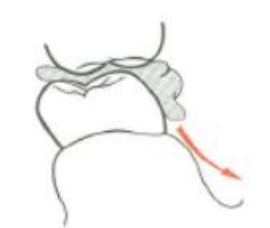

Rapports avec les crêtes édentées

- Le contact avec la crête édentée doit être :

- Sans pression.

- Peu étendu.

- Avec des surfaces convexes et parfaitement polies pour faciliter le nettoyage et éviter la rétention de plaque.

- Situation du contact :

- Vestibulaire : 1/3 cervical.

- Palatine : 1/3 moyen.

- Conséquences d’un contact inadapté :

- Trop accentué : accumulation de plaque, inflammation de la gencive, formation de poches parodontales.

- Trop estompé : perte du rôle protecteur, récession gingivale.

Points de contact

Les points de contact délimitent :

- L’espace interproximal occlusal.

- L’espace interproximal cervical.

- L’espace interproximal vestibulaire.

- L’espace interproximal lingual.

Différents types d’intermédiaires de bridge

Selon la nature du rapport avec la crête édentée, on distingue trois types d’intermédiaires :

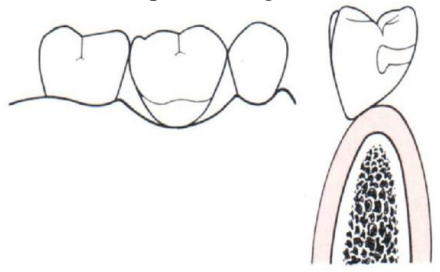

Intermédiaire contramuqueux de type ovoïde (selle modifiée, proposé par Stein)

- Toutes les faces sont convexes.

- La face linguale présente un léger bombé déflecteur.

- Le contact ne doit pas être lingual au sommet de la crête.

Intermédiaires supramuqueux (hygiénique)

- Aucun contact avec la crête.

- Utilisé dans les secteurs non accessibles au regard.

- Épaisseur minimale : ≥ 3 mm.

- Convexe dans les sens mésiodistal et vestibulolingual.

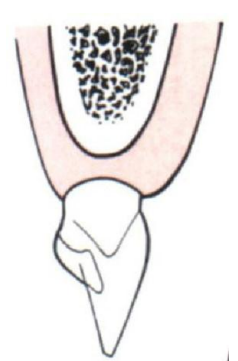

Intermédiaire intramuqueux

- Utilisé lorsque les exigences esthétiques sont prioritaires.

- S’adapte dans la concavité de la crête, pénétrant sur un quart de la hauteur de la racine dans l’alvéole immédiatement après extraction.

Matériaux utilisés

- Matériaux : métaux précieux, non précieux, résine, porcelaine.

- Exigences :

- Résistance à la corrosion dans les fluides buccaux.

- Préférence pour la porcelaine glacée, suivie du métal, puis du composite et de la résine.

- Éviter de placer la jonction de deux matériaux en contact avec la muqueuse.

Classification des Bridges

Types de bridges

On distingue trois grandes catégories de bridges :

- Les bridges inamovibles.

- Les bridges amovo-inamovibles.

- Les bridges amovibles sur ancrages inamovibles.

Les bridges inamovibles

Ce sont des ensembles composés d’éléments scellés sur les dents (ancrages) supportant des travées ou pontiques qui reproduisent la forme occlusale des dents absentes et souvent leur aspect naturel. Ils utilisent la puissance des piliers pour résister aux forces masticatrices et sont dits à encastrement bilatéral.

Classification selon leur position et étendue

- Bridge cantilever : bridge de courte portée rectiligne avec un seul appui dentaire.

- Bridge de courte portée : remplace 1 ou 2 dents.

- Bridge de longue portée : remplace 2 ou 3 dents.

- Bridge à piliers intercalés : piliers sollicités des deux côtés.

- Bridge curviligne : utilisé surtout au niveau antérieur.

- Bridge total : restaure toute une arcade.

Avantages

- Efficacité proche de la normale.

- Confort lié à leur fixité.

- Sensation de sécurité et de stabilité.

- Prolonge la durée des dents piliers en cas de parodontolyse (moyen de contention).

Inconvénients

- Nécessité de destructions tissulaires.

- Efforts anormaux sur les dents piliers, avec risque de parodontolyse.

- Esthétique imparfaite (liserés métalliques, recouvrements visibles).

- Non totalement prophylactiques (présence de débris alimentaires difficiles à éliminer).

Contre-indications

- Insuffisance mécanique des piliers.

- Espace édenté trop important.

- Difficultés de parallélisme insurmontables.

- Insuffisance de hauteur dans les zones édentées.

- État général du patient (cardiopathies, hémiplégies, etc.).

Les bridges amovo-inamovibles

Ils offrent la même fixité et rigidité que les bridges inamovibles, mais sont articulés et partiellement démontables par le praticien grâce à des écrous ou des vis. Ils combinent deux avantages :

- La fixité.

- La possibilité de retirer périodiquement la prothèse pour vérifier l’état de la muqueuse sous-jacente.

Structure

- Infrastructure : partie fixée.

- Suprastructure : partie amovible.

- Les deux éléments sont solidarisés par un dispositif démontable.

Systèmes utilisés

- Systèmes télescopiques usinés sans verrouillage :

- Infrastructure usinée par fraisage, recouverte d’une suprastructure télescopante sans système de blocage.

- Systèmes vissés :

- Utilisation de vis ou de dispositifs élaborés pour bloquer la suprastructure sur l’infrastructure.

- Systèmes utilisant des éléments manufacturés :

- Exemple : Ipsoclip, un système de blocage horizontal fixant la suprastructure à l’infrastructure.

Les bridges amovibles

Ils utilisent la force de friction entre les ancrages scellés (infrastructure) et une suprastructure comportant une travée, ajustée à frottement plus ou moins serré.

Constituants

- Éléments fixés : ancrages scellés.

- Travées interscellées amovibles : prothèse mobile à selle en pontique, uni ou bilatérale, réunie par des entretoises palatines, des plaques au maxillaire ou des barres mandibulaires.

- Système de liaison : attachements à liaison rigide.

Attachements

- Glissières verrouillées : attachements préfabriqués.

- Indication : défaut de parallélisme entre les ancrages, ne permettant pas une insertion monolithique.

- Types :

- Intra-coronaires : situées à l’intérieur des contours de la couronne.

- Extra-coronaires : situées à l’extérieur des contours de la couronne.

Intermédiaires de Bridges / Prothèse Dentaire

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

Leave a Reply