Instruments en dentisterie restauratrice et digue

Instruments en dentisterie restauratrice et digue

Introduction

La réalisation des soins restaurateurs en odontologie conservatrice et endodontique (OCE) repose sur la connaissance parfaite de l’opérateur des différents instruments utilisés en dentisterie. Actuellement, nous disposons d’un vaste choix d’instruments, chacun possédant une fonction bien précise. Les instruments en OCE sont constitués de deux parties :

- La partie active : utilisée pour réaliser la fonction pour laquelle l’instrument est conçu, elle varie en fonction du type d’instrument.

- La partie inactive ou reignée : utilisée pour tenir l’instrument. Elle comporte généralement quelques marques pour la rendre rugueuse afin d’éviter qu’elle ne glisse et d’améliorer la prise en main hunting.

1. Matériel d’isolement : Le champ opératoire & la digue

Longtemps limité à l’endodontie, le champ opératoire s’impose désormais pour la pratique des traitements conservateurs restaurateurs. C’est devenu une nécessité dans le cadre des bonnes pratiques et, de ce fait, il convient de rechercher des solutions d’isolement appropriées aux situations cliniques rencontrées en odontologie restauratrice. Une digue dentaire est un carré de feuille en latex ou en polyuréthane mince, souple, extensible et totalement imperméable. La méthode consiste à placer autour d’une ou de plusieurs dents voisines la feuille de caoutchouc élastique, après l’avoir perforée au moyen d’une pince emporte-pièce, afin d’isoler la dent ou le secteur dentaire à traiter du reste de la cavité buccale.

1.1. Avantages de la digue

- La visibilité du site opératoire est améliorée.

- Les interruptions verbales du patient sont limitées.

- La fréquente nécessité d’aspiration ou d’utilisation du crachoir est supprimée.

- Le patient est protégé de l’ingestion ou de l’inhalation d’instruments endodontiques, de débris, de solutions d’irrigation ou d’autres solutions irritantes.

- Assure l’asepsie du site.

1.2. Matériel à digue

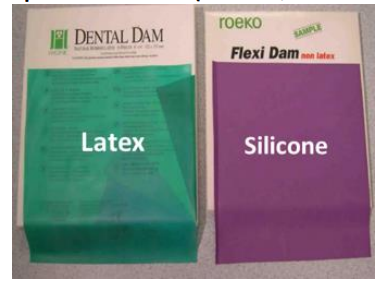

Caoutchouc à digue

En latex, les feuilles à digue sont présentées soit en rouleau de 3 m, soit en feuilles prédécoupées en 4 épaisseurs : fine, moyenne, lourd, extra-lourd. Différents coloris sont proposés : beige clair, gris, vert, bleu, et récemment des couleurs pastel (bleu ciel, parme, rose), les feuilles étant en plus parfumées (fruits, chewing-gum, vanille).

Pinces emporte-pièce

Ces pinces permettent de perforer la feuille de caoutchouc.

Cadres porte-digue

Ils permettent de tendre la feuille de latex autour de la cavité buccale, dégageant ainsi l’accès à la zone opératoire. On trouve :

- Cadres métalliques : le cadre de Young (en U), en acier inoxydable, stérilisable.

- Cadres en plastique : blanc, rigide, stérilisable, de différentes formes.

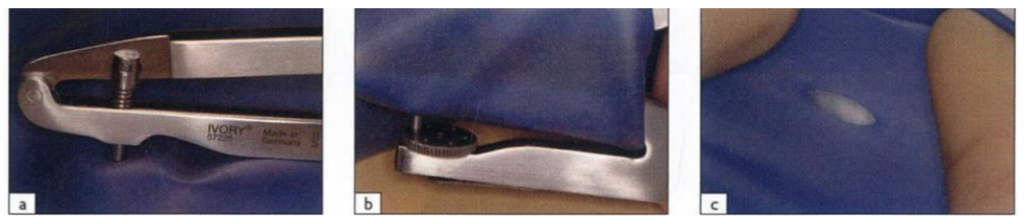

Système de fixation sur la dent

Il est réalisé par l’ensemble crampon – pince porte-crampon.

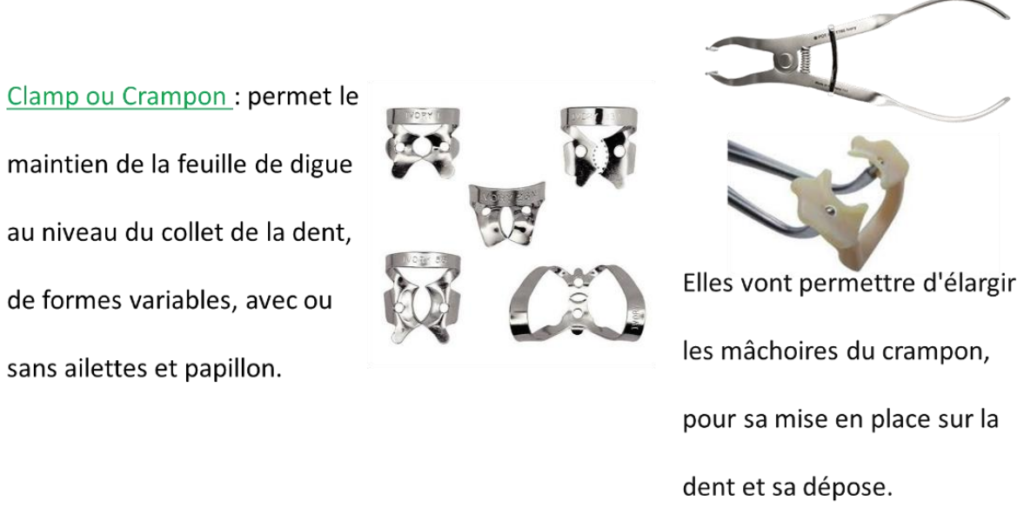

- Clamp ou Crampon : permet le maintien de la feuille de digue au niveau du collet de la dent, de formes variables, avec ou sans ailettes et papillon.

- Pince porte-crampon : permet d’élargir les mâchoires du crampon pour sa mise en place sur la dent et sa dépose.

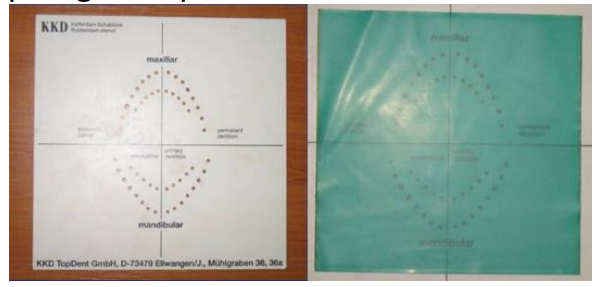

Le gabarit (guide de perforation)

Tout comme le principe de calque, le gabarit est utilisé pour marquer la position des dents sur la feuille de digue et faciliter le repérage des perforations.

2. Les instruments manuels

2.1. Les instruments utilisés pour un examen clinique

Les instruments utilisés pour un examen clinique sont le miroir, la précelle et la sonde.

Le plateau d’examen

Le plateau d’examen est soit :

- En acier inoxydable autoclavable, existant en deux dimensions : 20 × 10 cm et 20 × 15 cm.

- En plastique à usage unique.

Le miroir

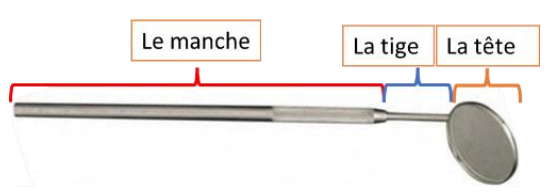

Également appelé miroir buccal, il est indiqué pour l’exploration de la cavité buccale du patient. Il existe en plastique jetable ou en acier inoxydable. Il peut être plan, concave ou convexe. Il est composé de trois parties : le manche, la tige et la tête. La surface du manche peut être lisse ou avoir différentes fossettes pour permettre une meilleure prise.

Rôle :

- Offrir une vue parfaite de la cavité buccale.

- Séparer les tissus mous (lèvres, joues) en réfléchissant la lumière de l’équipement.

- Permettre de voir dans les zones compromises.

La précelle

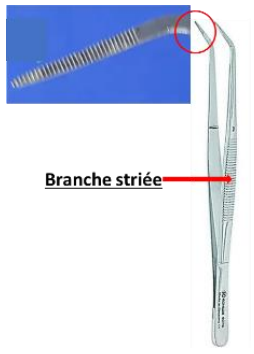

C’est une pincette coudée fine en acier inoxydable servant au transport des objets fins et des produits dentaires au niveau de la cavité buccale. Elle constitue le prolongement des mains dans la cavité buccale. Elle présente à son extrémité des mors lisses ou striés, qui peuvent être courts ou longs selon l’importance de la cavité carieuse.

La sonde

Une tige d’acier inoxydable terminée en pointe très aiguë, flexible, fine et coudée. Les sondes les plus utilisées sont les sondes 9 et 17. Elles servent à :

- Détecter une perte de substance.

- Examiner le fond de la cavité carieuse après curetage dentinaire (lisse, dur ou mou).

- Vérifier la sensibilité dentinaire.

La spatule à bouche

Instrument en acier inoxydable avec deux extrémités ou parties travaillantes de forme plate. Le manche est strié. Elle permet d’introduire et de modeler le ciment ou le matériau dans la cavité de la dent sans difficulté.

L’excavateur

Instrument en acier inoxydable avec double partie travaillante, existant en plusieurs formes et tailles différentes. Ce sont des curettes destinées à éliminer principalement la dentine cariée, ramollie ou déminéralisée (curetage dentinaire manuel).

3. Instrumentations rotatives motorisées

3.1. Le contre-angle

Instrument rotatif à vitesse lente qui peut être inversée. Il a une tête mobile orientable. On l’emploie avec des fraises à tige courte ou longue. Le micro-moteur électrique permet de faire fonctionner des contre-angles.

Contre-angle à bague bleue (standard)

- 40 000 tours/min.

- Vitesse réglable et variable.

- Instrument polyvalent par excellence, utilisé pour l’éviction du tissu carieux et le polissage.

Contre-angle à bague verte (réducteur)

- 1 000 tours/min.

- Vitesse réglable et variable.

- Adapté au polissage en odontologie restauratrice.

Contre-angle à bague rouge

- 120 000 tours/min.

- Vitesse fixe.

- Utilisé pour sectionner l’émail et déposer les restaurations à l’amalgame et composite.

Contre-angles multiplicateurs

- Ils concurrencent directement les turbines.

- Fonctionnent avec une fraise pour turbine.

- Très précis et sans vibration.

- Système anti-chaleur.

- Tête plus petite et inclinée pour une meilleure visibilité et un accès facilité.

- Col plus étroit.

- Vitesse : rouge à 200 000 tours/min, bleu à 40 000 tours/min, vert à 10 000 tours/min.

3.2. La turbine

Instrument rotatif à très haute vitesse, 350 000 tours/min. Elle ne fonctionne pas en rotation inversée. Elle peut être munie d’une fibre optique à son extrémité et d’un système de refroidissement avec un spray d’eau pour éviter l’apparition de lésions pulpaires. Utilisée pour l’élimination du tissu amélaire et la taille de la cavité avec refroidissement, mais jamais sur dentine ramollie.

3.3. Les fraises

Instrument rotatif utilisé soit pour la turbine, soit pour le contre-angle.

a. Classification des fraises dentaires selon leurs tiges

Fraises dentaires pour turbine (Haute Rotation) ou FG (Friction Grip)

- Ce sont les plus petites fraises pour une utilisation avec des turbines dentaires à grande vitesse.

- Elles ont une extrémité libre.

- Peuvent être diamantées ou en tungstène.

Fraises pour contre-angle (CA)

- De taille intermédiaire pour une utilisation avec un contre-angle dentaire de vitesse faible/moyenne.

- Avec une encoche à l’extrémité qui les fixe à la tête de l’instrument.

- Peuvent être diamantées ou en tungstène.

b. Classification des fraises dentaires selon le type de matériau

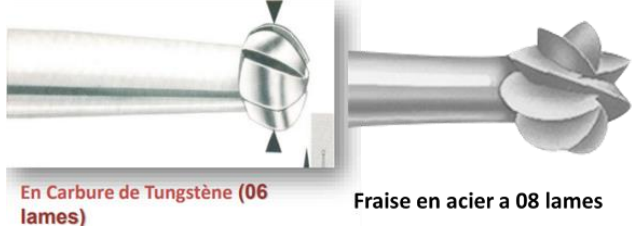

Fraises en acier inoxydable

- Conçues pour les vitesses de rotation les plus faibles (moins de 5 000 tours/min).

- Chaque fraise présente habituellement 8 lames ou bords tranchants.

- Elles ont une durée de vie limitée.

Fraises en carbure de tungstène

- Habituellement, elles présentent 6 bords tranchants, mais parfois 12 pour le polissage des bords de l’émail et des surfaces dentinaires.

- Trois fois plus rigides que l’acier, très efficaces et durables grâce à leurs propriétés de résistance à l’usure.

- Action coupante.

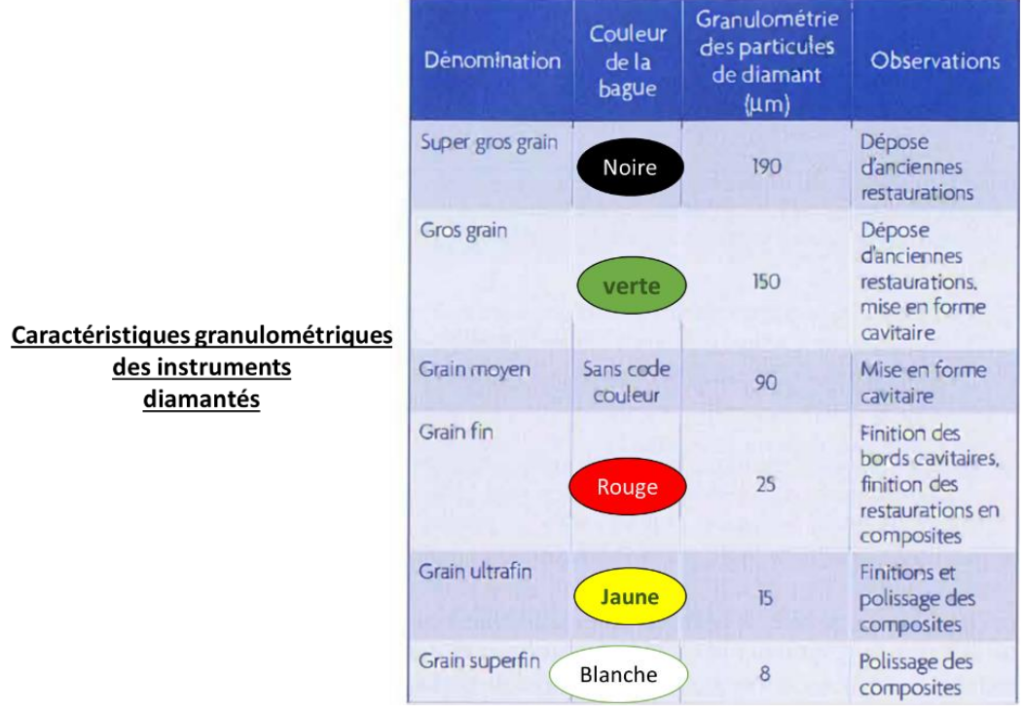

Fraises diamantées

- Tige en acier et partie active recouverte de poudre de diamant, naturelle ou synthétique.

- Action abrasive.

- Présentées sous plusieurs granulométries et un code couleur.

c. Classification des fraises dentaires selon leurs granulométries

d. Classification des fraises selon leurs formes

Les fraises boule (sphérique)

- Utilisées pour accéder aux lésions.

- Pour le curetage dentinaire et la mise en forme des cavités.

- Pour créer des puits de rétention.

Les fraises fissures ou cylindriques

- De longueur variable.

- Destinées à préparer des cavités à fond plat et à parois verticales par leur déplacement constant.

- Permettent d’étendre les cavités à partir d’un sillon et de créer des moyens de rétention (rainures et puits).

La fraise cône renversé

- À base plate avec des bords divergents vers cette base.

- Conçue pour réaliser un plancher de cavité plat ainsi que des surplombs proches du plancher pour la rétention des matériaux de restauration.

Fraises destinées à la microdentisterie

- De très petites tailles avec une granulométrie fine, destinées à des micro-préparations pour une préservation maximale des tissus dentaires.

- Fraises à long col pour permettre la réalisation des cavités tunnels.

Fraises boules à lames (action de coupe)

- En carbure de tungstène, de différents diamètres et avec différents types de cols.

Microfraises diamantées (action d’abrasion)

- Présentent les mêmes formes que les fraises classiques.

Les fraises en céramique

- Composées de zircone stabilisée alliée à de l’oxyde d’alumine.

La fraise boule à lames en polymère

- À usage unique.

4. Instrumentation nécessaire à l’insensibilisation

4.1. Seringue

En acier inoxydable.

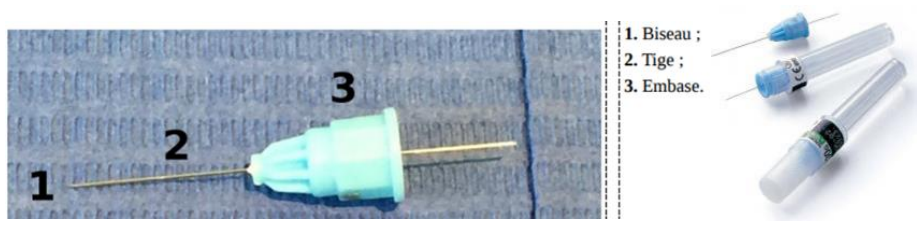

4.2. Aiguilles à usage unique

Présentant différents diamètres, déclinées en longueurs différentes pour répondre à la fonction souhaitée :

- 8 et 12 mm pour les intra-septales et intra-ligamentaires.

- 21 mm pour les para-apicales.

- 32 mm pour les tronculaires.

| Longueur | Plage | Couleur |

|---|---|---|

| Très courtes | 8-15 mm | Jaunes |

| Courtes | 16-24 mm | Oranges |

| Longues | 25-29 mm | Bleues |

| Très longues | 30-40 mm | Violettes |

4.3. Carpules d’anesthésie

Cartouche standard de spécialité pharmaceutique anesthésiante.

5. Instrumentation nécessaire pour la restauration des cavités

5.1. Instrument d’obturation à l’amalgame

La réalisation des obturations de cavités nécessite l’utilisation d’un ensemble matrice/porte-matrice/système d’écartement. Cet ensemble constitue un « système de coffrage » qui doit répondre à des objectifs précis.

Objectifs

Les systèmes de coffrage doivent répondre à des impératifs bien définis :

- Reconstituer temporairement la ou les parois manquantes.

- Permettre un ajustage cervical pour éviter tout débordement.

- Permettre d’obtenir un état de surface aussi bon que possible dans une zone qui deviendra inaccessible au polissage.

- Restaurer un point de contact physiologique.

5.2. Matrices métalliques

C’est une bande métallique qui sert à redonner à la dent son anatomie. Elle est rigide mais suffisamment souple pour bien s’adapter aux bords de la cavité. Permet de restaurer la zone de contact avec la dent voisine.

5.3. Systèmes d’écartement

Coins interdentaires en bois ou en plastique, existant dans de nombreuses tailles pour la plupart des situations. Ils permettent de :

- Compenser l’épaisseur de la bande matrice.

- Restaurer un point de contact satisfaisant entre la face de la dent reconstituée et la dent proximale.

- Stabiliser la matrice et éviter les excès au gingival lors de l’insertion du composite ou de l’amalgame dans le cas de classe II.

- Protéger la papille interdentaire.

5.4. Instruments d’obturation pour amalgame

Porte-amalgame (pistolet à amalgame)

Permet de transporter et de déposer l’amalgame dans la cavité en actionnant le piston de l’embout grâce au bras de levier.

Fouloirs à amalgame

Sont lisses et existent en plusieurs diamètres. Ils permettent de :

- Condenser et compacter l’amalgame dans le fond des boîtes et des isthmes étroits afin de réaliser une restauration homogène et sans lacunes.

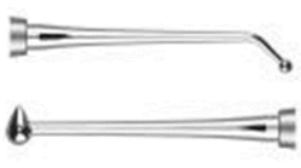

Brunissoir

- Sculpte et brunit (polit) l’amalgame.

- Permet de recréer l’anatomie occlusale immédiatement après l’insertion de l’amalgame.

- Élimine le mercure en excès autour du bord de la cavité.

- Assure une adaptation intime de l’amalgame avec les bords de la cavité.

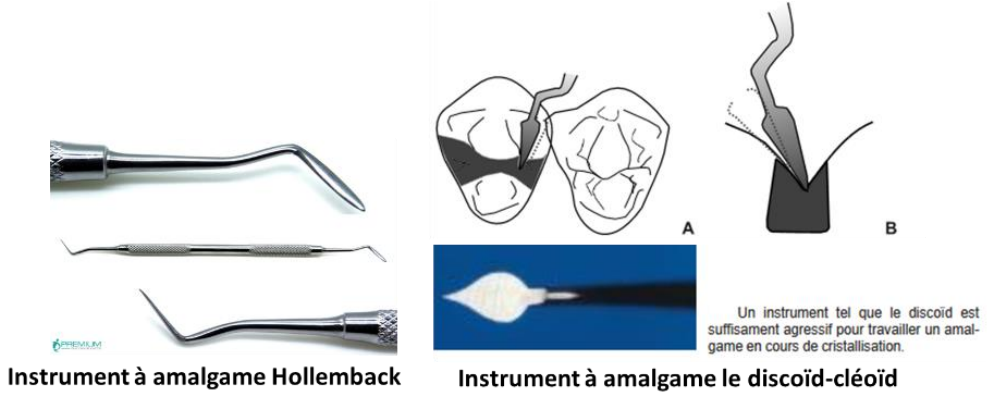

Instruments pour le modelage (tranchants)

Les instruments sont conduits par des mouvements dirigés de la surface dentaire vers la restauration, la lame de l’instrument étant perpendiculaire à la liaison dent-restauration.

- Instrument à amalgame Hollemback.

- Instrument à amalgame discoid-cléoid.

5.5. Instruments d’obturation pour composite

Matériaux de coffrage

- Strip lisse.

- Matrice cervicale de Hawe.

Instruments utilisés pour l’obturation au composite

- Spatule à bouche.

- Instruments à composite.

- Lampe à photopolymériser.

Matériaux pour la finition des composites

- Disques abrasifs.

- Brossette en silicone et poil de chèvre.

- Strips abrasifs.

Instruments en dentisterie restauratrice et digue

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

Leave a Reply