Hygiène au cabinet dentaire

Hygiène au cabinet dentaire

Introduction

L’hygiène est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l’apparition de maladies infectieuses. Elle se base essentiellement sur trois actions :

- Le nettoyage et la détersion ;

- La désinfection ;

- La stérilisation.

Les principales maladies infectieuses au cabinet dentaire sont :

- Hépatite B

- Hépatite C

- VIH

Définitions

Asepsie

Ensemble de mesures propres à empêcher tout apport exogène de micro-organismes.

Désinfection

La désinfection consiste à tuer, éliminer ou inactiver les micro-organismes (parasites, bactéries) ou les virus indésirables selon un objectif donné (par exemple, diminuer la quantité de tel ou tel organisme en dessous d’un seuil fixé).

- Quand la désinfection porte sur un tissu vivant, on parle d’antisepsie.

- Quand elle porte sur du matériel de soin, on parle de décontamination.

L’antisepsie et la désinfection ont une action limitée dans le temps.

Stérilisation

La stérilisation consiste à éliminer du matériel la totalité des micro-organismes et à conditioner ce matériel pour maintenir cet état de stérilité.

Habillement

Son but est de :

- Éviter d’amener sur la place de travail des germes venant de l’extérieur.

- Éviter d’amener à son domicile les germes qui viennent du cabinet.

Il faut :

- Utiliser des habits de travail adéquats.

- Changer souvent ses habits de travail.

- Ranger séparément les habits de travail et de ville.

Un habillement adéquat est constitué de :

- Combinaison pantalon, blouse et chaussures.

- Gants pour diminuer le risque de contaminer et de se faire contaminer.

- Masque pour ne pas inspirer les bactéries du patient et ne pas expirer les bactéries du chirurgien-dentiste sur le patient.

- Lunettes pour éviter les projections dans les yeux.

- Cheveux propres et attachés, éviter que les cheveux tombent dans la bouche du patient.

- Pas de bijoux.

Hygiène des mains

Les mains sont le principal instrument de contamination croisée. Pour éliminer les germes de la peau, il faut utiliser :

- Savons liquides désinfectants.

- Désinfectants à base d’alcool.

- Robinets sans contact des mains.

- Essuie-mains à usage unique.

- Brosses à ongles stérilisables.

Régions riches en germes

- Ongles.

- Espaces interdigitaux.

- Plis cutanés.

- Poignets.

Règles de base pour l’hygiène des mains

- Enlever les bijoux, les montres.

- Avoir les ongles courts sans vernis.

- Remonter les vêtements vers l’avant-bras.

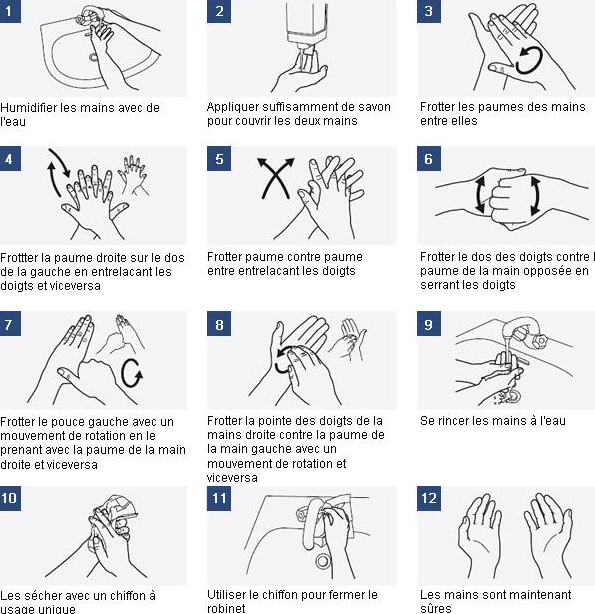

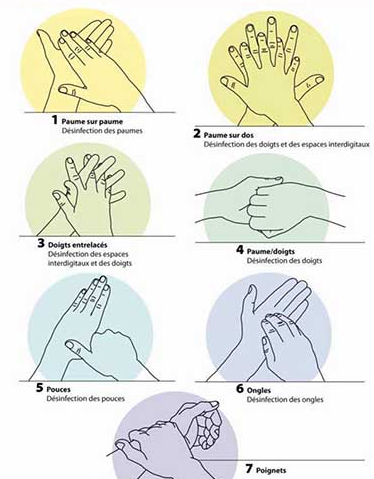

Techniques

- Technique de lavage des mains (voir schéma annexe 1).

- Friction d’une solution hydro-alcoolique (voir schéma annexe 2).

Désinfection du matériel

- Trempage immédiat : dès la fin de l’intervention.

- Lavage manuel : brossage soigneux en insistant sur les rainures et articulations. Démontage total des aiguilles. Passage d’une compresse dans les rainures.

- Rinçage : soigneux sous l’eau claire.

- Séchage : avec un tissu propre.

- Vérification : du matériel.

- Conditionnement : pour la stérilisation.

Stérilisation à l’autoclave (vapeur d’eau)

Permet de disposer de matériel effectivement stérile. La stérilisation à l’autoclave est la meilleure méthode de stérilisation des instruments en acier inoxydable.

Préparation

- Le matériel à stériliser doit être parfaitement propre et désinfecté.

- Emballage :

- Les emballages (boîtes, paniers) doivent être lavés et débarrassés des restes d’adhésif.

- Dater les emballages au jour de la stérilisation.

Stérilisation

Avant la première stérilisation de la journée, faire un test à vide :

- Vérification de la pénétration de la vapeur par le Test de Bowie et Dick : il consiste à vérifier la qualité de la pénétration de la vapeur.

Sortie de l’autoclave

À la sortie de l’autoclave, 7 contrôles sont impératifs :

- Vérification des voyants : thermomètres et manomètres. En cas de panne, les faire réparer d’urgence.

- Vérifier la qualité du cycle : soit par la lecture de l’enregistrement et sa comparaison à l’enregistrement type fourni par le constructeur. S’assurer de la qualité des vides, de la pression et de la température (mesure sur diagramme). Vérifier la correspondance température/pression.

- Vérifier les témoins physico-chimiques de stérilisation (intégrateurs) : il est souhaitable d’en mettre au moins un par cycle.

- Vérifier l’intégrité des emballages : tout emballage abîmé doit être éliminé.

- Vérifier l’absence d’humidité : une charge humide n’est pas stérile. Rechercher la cause (trop de charge métallique, pompe à vide défectueuse, etc.).

- Noter la date et le numéro du lot : ils doivent être notés sur les rubans adhésifs.

- Remplir le cahier de stérilisation.

Désinfection des surfaces

But : éliminer les micro-organismes présents dans la salle de traitement, appareils et meubles. Se fait au changement de patient.

La zone de traitement

C’est la zone comprise dans un rayon de 2 mètres autour de la tête du patient. C’est là où il y a le plus de micro-organismes.

Méthode

- Utiliser des lingettes imprégnées de désinfectant ou un désinfectant dans un vaporisateur (si on utilise un vaporisateur, toujours utiliser un masque).

- Répartir le désinfectant.

- Laisser agir le temps recommandé par le fabricant.

- Essuyer avec un papier.

- Toujours procéder par le même ordre pour ne rien oublier.

- Suivre un ordre logique : du haut vers le bas, du plus propre au plus sale.

Gestion des déchets

Les déchets d’activités de soins (DAS)

Sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Ils sont en général classés en 5 grandes catégories :

- Les déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM).

- Les déchets à risques chimiques et/ou toxiques (DRCT).

- Les déchets radioactifs.

- Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).

- Les pièces anatomiques humaines (PAOH).

Les déchets d’activités de soins infectieux (DASRI)

Répondent à la définition des DAS, mais ils contiennent des micro-organismes viables ainsi que leurs toxines, qui, en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, causent une maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants susceptibles de contaminer l’homme.

Gestion des déchets

Comprend les étapes suivantes :

Tri à la source

Le tri permet de garantir :

- La protection de l’environnement.

- Le respect de la réglementation.

Conditionnement

Le conditionnement doit se faire dès le tri, sur le lieu de production du déchet :

- C’est le conditionnement avec lequel le déchet se trouve en contact direct.

- Il constitue une barrière physique contre les déchets blessants et les micro-organismes pathogènes.

- Le collecteur de PCT (piquant, coupant, tranchant) ne doit plus être ouvert, afin d’éviter toute contamination à l’intérieur et à l’extérieur du service producteur de DASRI.

- L’emballage doit être à usage unique.

- L’emballage doit être étanche, résistant à la perforation et à la traction, facilement identifiable.

- Il doit être facilement décontaminable et destructible.

Recommandations :

- Pas de dépassement de niveau de remplissage (2/3).

- Emplacement à proximité des actes professionnels : < 50 cm.

Les accidents exposants au sang (AES)

Définition

Il s’agit de tout accident en contact avec du sang ou un liquide biologique contaminé par du sang.

Mécanisme

Comportant :

- Une effraction cutanée (piqûre, coupure…) – APC (accident percutané).

- Une projection sur une muqueuse ou une peau lésée – CCM (contact cutanéo-muqueux).

Principales maladies transmissibles par le sang

- L’infection par le VIH.

- L’hépatite B.

- L’hépatite C.

Prévention

La stratégie de prévention comprend :

- La vaccination du personnel.

- Le respect des règles d’hygiène.

- L’utilisation du matériel adapté.

- La mise en place d’un dispositif de prise en charge des AES.

- L’information/formation du personnel.

- L’évaluation des activités entreprises.

Conduite à tenir en cas d’exposition au sang

- Après une plaie :

- Faire un lavage immédiat et abondant de la plaie avec du savon, puis rincer abondamment, sécher et tremper la zone blessée pendant 10 minutes dans de la Bétadine dermique ou du Dakin pur ou bien de l’eau de Javel 12° diluée au 1/10.

- Faire une recherche sérologique systématique et également une recherche sérologique du patient contaminant si son statut sérologique n’est pas connu.

- Faire la déclaration légale de l’accident de travail auprès du service de Médecine du Travail.

- Renouveler la recherche sérologique après plusieurs mois en cas de résultat négatif.

- Après projection sur muqueuse ou dans les yeux :

- Rincer abondamment (> 1 litre) avec :

- Eau ou sérum physiologique.

- Temps de contact : 10 minutes.

- Consulter un ophtalmologiste.

- Rincer abondamment (> 1 litre) avec :

- En cas de projection dans la bouche :

- Cracher et rincer la bouche à l’eau courante.

- Effectuer des bains de bouche avec du Dakin pur pendant 10 minutes.

Annexes

- Annexe 1 : Étapes du lavage des mains.

- Annexe 2 : Étapes de la friction des mains par une solution hydro-alcoolique.

Hygiène au cabinet dentaire

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

[…] Personnel de l’éducation nationale. […]

[…] des auxiliaires métalliques par d’autres matériaux moins […]