Histologie des muqueuses Buccale, Sinusienne et pharyngée

Histologie des muqueuses Buccale, Sinusienne et pharyngée

Muqueuse Buccale

Histologie de la Muqueuse Buccale

Épithélium

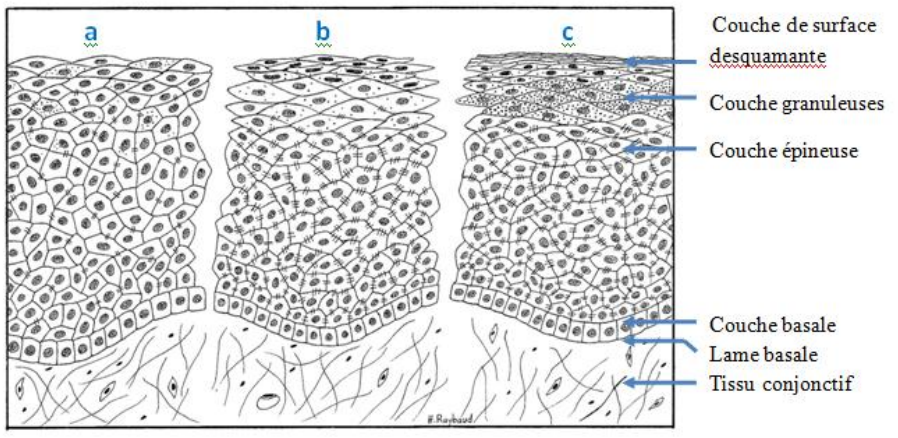

- De type malpighien, il est pavimenteux et pluristratifié, constitué de plusieurs couches de cellules étroitement attachées les unes aux autres, appelées kératinocytes.

- L’aspect histologique varie selon que se produit en surface une kératinisation ou non.

- Dans les zones kératinisées, se superposent les couches suivantes :

- La couche basale ou germinative (stratum germinatum) : repose sur la membrane basale. Composée d’une ou deux assises de cellules cubiques ou cylindriques avec noyau. Elles sont le siège de renouvellement cellulaire par de nombreuses mitoses. Des mélanocytes et des cellules dendritiques de Langerhans y sont également retrouvés.

- La couche épineuse ou corps muqueux de Malpighi (stratum spinosum) : composée de 15 à 20 couches de cellules polyédriques, munies de prolongements cytoplasmiques courts ressemblant à des épines, s’aplatissant et perdant leur basophilie au fur et à mesure de leur migration vers la surface.

- La couche granuleuse (stratum granulosum) : correspond à la maturation des kératinocytes, formée de cellules aplaties renfermant dans leur cytoplasme de fines granulations de kératohyaline.

- La couche kératinisée (stratum corneum) : constituée de fines squames acidophiles de kératine, qui ne sont véritablement présentes qu’au sein d’un épithélium orthokératosique. Au sein de cette couche persistent souvent quelques noyaux résiduels pycnotiques, ou des espaces clairs représentant l’emplacement de noyaux dégénérés (aspect caractéristique de la parakératose, physiologique dans ce cas).

La Membrane Basale ou Jonction Épithélium-Chorion

- C’est une zone fondamentale dans les échanges épithélio-conjonctifs, où les papilles conjonctives alternent avec les crêtes épithéliales.

- Hautement organisée, au microscope électronique, on y distingue : la lamina densa, la lamina lucida et les fibrilles d’ancrage.

- Elle sert d’attache aux kératinocytes, contrôle leur différenciation et leur renouvellement, et intervient comme un filtre sélectif.

- Elle peut se modifier dans certaines circonstances pathologiques (diabète, pemphigoïde bulleuse) et sa rupture est un facteur important dans l’invasion des cancers.

Le Chorion ou Lamina Propria

- C’est le tissu conjonctif qui sert de support à l’épithélium. On le divise en deux zones :

- Superficielle : papilles associées aux crêtes épithéliales.

- Profonde : où les glandes salivaires accessoires sont nombreuses, avec arrangement des fibres collagènes en réseau.

- Il renferme des fibroblastes, des vaisseaux sanguins, des nerfs, des fibres enchâssées dans une substance fondamentale amorphe et des cellules participantes aux défenses immunitaires (lymphocytes, plasmocytes, monocytes, macrophages).

Muqueuse Sinusienne

Introduction

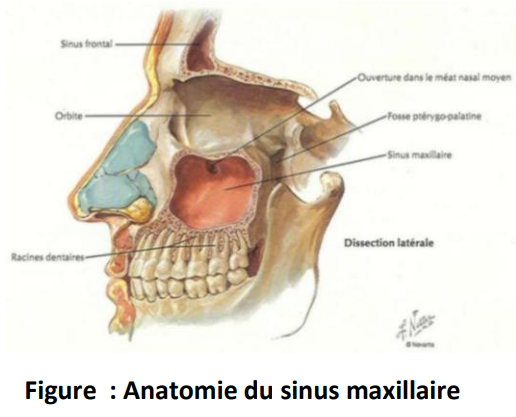

- Il existe 04 sinus (maxillaire, éthmoïdal, sphénoïdal et frontal) de chaque côté. Les sinus sont tapissés par une muqueuse et sont remplis d’air. Chaque sinus communique avec la cavité nasale.

Anatomie

- Les sinus maxillaires sont des cavités aériennes annexées aux fosses nasales, creusés dans le corps du maxillaire, situés au-dessus de la cavité orale et au-dessous de l’orbite.

- Le sinus présente un orifice au niveau de son extrémité postérieure permettant un drainage de son contenu mucus ou pus et de l’air.

- Le rôle exact des sinus n’est pas connu.

Histologie de la Muqueuse Sinusienne

La muqueuse sinusienne est composée d’un épithélium, d’une membrane basale et d’un chorion.

L’Épithélium

- Il est de type respiratoire, pseudostratifié, cylindrique, cilié. Il est constitué de 04 types de cellules qui sont toutes au contact de la membrane basale :

- Cellules basales : responsables de la régénération cellulaire.

- Cellules caliciformes muqueuses : elles contiennent des micros granules. Elles synthétisent, stockent et excrètent des mucines (composant important du mucus). Lorsqu’elles ont expulsé leur contenu, elles ont la forme d’un calice. Lorsqu’elles s’invaginent dans le chorion, elles forment des glandes tubulo-acineuses.

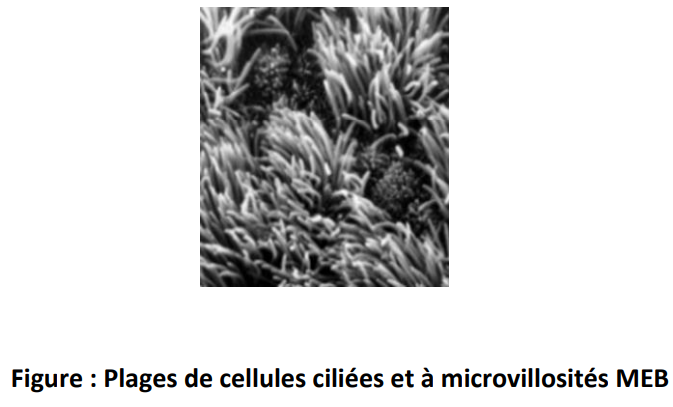

- Cellules à microvillosités : ont à leur pôle apical 300 à 400 microvillosités qui sont des prolongements digitiformes et immobiles du cytoplasme, augmentant ainsi la surface cellulaire. Leur diamètre est de 0,1 µm et leur longueur est de 2 µm. Ces cellules sont riches en mitochondries et en réticulum endoplasmique lisse. Elles ont une activité métabolique intense et interviennent dans les échanges liquidiens.

- Cellules ciliées : représentent 80 % des cellules de l’épithélium, elles assurent le fonctionnement muco-ciliaire.

Chorion : Lamina Propria

- Il est en contact étroit avec le périoste et a de nombreuses glandes associées. Sa matrice extracellulaire contient des fibres de collagène, des vaisseaux, des glandes et des cellules inflammatoires.

- Il comprend trois couches :

- La couche sous-épithéliale : riche en lymphocytes, plasmocytes, histiocytes et macrophages.

- La couche glandulaire : elle contient des glandes séromuqueuses tubulo-acineuses entourées de cellules myoépithéliales. Elles proviennent de l’invagination des cellules caliciformes de l’épithélium. Elles participent à la production de mucus. Elles sont plus abondantes au voisinage de l’ostium des sinus. On distingue :

- Cellules muqueuses : contiennent des mucines et des immunoglobulines IgA.

- Cellules séreuses : synthétisent des glycoprotéines, des protéines antibactériennes (lysozyme) et des antioxydants.

- La couche vasculaire : formée par un réseau de capillaires.

Vascularisation

- Elle est assurée par :

- L’artère intra-orbitaire.

- L’artère alvéolaire postéro-supérieure.

- L’artère palatine descendante.

- L’artère ethmoïdale antérieure et postérieure.

Innervation

- Elle est assurée par le nerf alvéolaire, branche du nerf maxillaire supérieur, branche du trijumeau.

Rôle de la Muqueuse Sinusienne

- Rôle de drainage : l’épithélium respiratoire élimine les particules étrangères qui pénètrent dans le sinus, le mucus produit par les cellules à mucus de l’épithélium et par les glandes de chorion capte ces particules qui sont rejetées vers l’extérieur grâce aux battements coordonnés des cils.

- Conditionnement de l’air : les muqueuses nasales et sinusiennes conditionnent l’air inspiré en le réchauffant et en l’humidifiant.

- Fonction immunitaire : le milieu sinusien est physiologiquement stérile. Les défenses immunitaires sont assurées par l’épithélium cilié, les monocytes, les lymphocytes et les cellules inflammatoires.

- Phonation : les cavités naso-sinusiennes constituent une caisse de résonance participant au phénomène de la phonation.

- Échanges gazeux transmuqueux : la muqueuse sinusienne est perméable aux gaz et permet les échanges entre la cavité sinusienne et le sang.

Muqueuse Pharyngée

Anatomie

- Le pharynx est un conduit musculo-membraneux qui s’étend de la base du crâne au bord inférieur de la sixième vertèbre cervicale, où il se continue avec l’œsophage (gorge).

- Dans le pharynx se fait un croisement entre les voies respiratoires (aériennes) et les voies digestives. Ce carrefour aéro-digestif fait communiquer les fosses nasales avec le larynx, la bouche avec l’œsophage.

- C’est un conduit essentiellement musculaire recouvert par une muqueuse. Il est composé de trois parties :

- Le rhinopharynx.

- L’oropharynx.

- Le laryngopharynx.

Histologie de la Muqueuse Pharyngée

Le Rhinopharynx

- Il est en contact avec l’air. Il est revêtu d’un épithélium cylindrique pseudostratifié de type respiratoire, d’un chorion, d’une muqueuse musculaire en partie élastique et d’une sous-muqueuse.

- Sa structure est identique à celle des fosses nasales, sauf au niveau du chorion qui ne présente pas d’hypervascularisation.

L’Oropharynx

- C’est la partie moyenne, buccale, celle que l’on voit à l’examen direct lorsqu’on appuie sur la langue avec un abaisse-langue.

- L’oropharynx est en contact avec l’air (axe aérien) et le bol alimentaire (axe digestif).

- Le bol alimentaire étant plus consistant, la muqueuse de l’oropharynx a besoin d’un épithélium plus résistant que le fragile épithélium respiratoire. Il est remplacé par un épithélium identique à celui des parties hautes du tube digestif (cavité buccale, langue, œsophage).

- La muqueuse comporte un épithélium malpighien non kératinisé, un chorion et une sous-muqueuse lâche avec glandes annexes de type muco-sécrétant.

- Ainsi, la muqueuse pharyngée est de deux types : respiratoire et malpighienne.

Vascularisation

- La vascularisation artérielle du pharynx dérive des rameaux des artères faciales, linguale et maxillaires.

- L’artère pharyngienne ascendante, rameau direct de l’artère carotide externe, se dirige vers le haut sur la face latérale du pharynx.

- Le drainage veineux se fait dans le plexus ptérygoïdien et la veine jugulaire interne.

Innervation

- Les fibres nerveuses situées sur la face externe du pharynx proviennent des rameaux du nerf pharyngien et vague.

- La composante motrice dérive du nerf accessoire XI par l’intermédiaire du nerf vague.

Particularité de la Muqueuse Pharyngée

- Amygdales : les éléments du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses) sont surdéveloppés au niveau du pharynx, formant des organes connus sous le nom d’amygdales ou tonsilles. Elles forment le grand cercle amygdalien de Waldeyer :

- Amygdales palatines : situées en arrière du pilier antérieur du voile du palais.

- Amygdales tubulaires : tapissent l’orifice de la trompe d’Eustache.

- Amygdales adénoïdes ou végétations.

- Amygdales linguales : situées sur la base de la langue, en arrière du V lingual.

- Tous ces îlots ont les mêmes fonctions que les ganglions lymphatiques. Ils produisent des plasmocytes sécréteurs d’immunoglobulines.

- Les deux axes aérien et digestif assurent une surveillance immunologique accrue réalisée par les amygdales.

- La muqueuse pharyngée intervient aussi dans la déglutition.

Bibliographie

- Auriol MM, Y le charpentier histologie de la muqueuse buccale et des maxillaires EMC 22-007-M-10, 1998.

- André Dormat, Jacques Bourneuf petit larousse de la médecine. Librairie Larousse 17, rue du Montparnasse, 75298 PARIS CEDEX 06.

- J a Gosling P F Harris, J R Humpherson; I Whitmore, P L TwILLAN Atlas en cours d’anatomie humaine.

Histologie des muqueuses Buccale, Sinusienne et pharyngée

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

Leave a Reply