Expositions médicales, diagnostic et thérapeutique

Expositions médicales, diagnostic et thérapeutique

Les expositions aux radiations dans le domaine médical concernent en premier lieu les patients qui subissent des examens ou bénéficient de traitements. Il s’agit du seul cas où des expositions sont délivrées en vue d’un bénéfice pour les personnes exposées.

La situation diffère selon que l’on considère l’exposition du patient lors de diagnostics en radiologie ou imagerie nucléaire et celle résultant de radiothérapie externe ou interne. Dans le premier cas, il est nécessaire d’optimiser en délivrant la dose minimale pour obtenir un diagnostic pertinent, dans le second cas, il faut délivrer la dose nécessaire pour stériliser la tumeur tout en préservant au maximum les tissus sains voisins

Les expositions en médecine ne font pas l’objet de limitations, contrairement aux autres sources de radiations dues à l’homme. Des limitations conduiraient à renoncer de précieux diagnostics pour les malades.

La radioprotection en la matière consiste à appliquer les principes de justification d’optimisation, et de limitation de radiation

Pour les diagnostics, l’amélioration constante de la sensibilité des détecteurs a permis de réduire dans la même proportion les doses pour un résultat de qualité égale.

L’irradiation

L’irradiation désigne l’exposition, volontaire ou accidentelle, d’un organisme, d’une substance, d’un corps, à des rayonnements.

Ce terme est en particulier utilisé lorsque l’on considère l’exposition à des rayonnements ionisants.

Unités de mesure de la radioactivité

Mesure de l’activité de la source radioactive Mesure de la dose absorbée

Mesure des effets biologiques

Mesure de l’activité de la source radioactive : le Becquerel Le Becquerel (Bq) mesure l’activité de la source radioactive, c’est-à-dire le nombre de noyaux qui, par unité de temps, se transforment et émettent un rayonnement.

1 Bq = 1 désintégration par seconde

Mesure de la dose absorbée : le Gray

Le Gray (Gy) mesure la dose absorbée, c’est-à-dire l’énergie cédée à la matière par les rayonnements ionisants qui la traversent.

1 Gy = 1 joule par kilogramme

Le Sievert (Sv) est une unité de dose de rayonnements, c’est- à-dire la valeur qui permet de mesurer l’impact sanitaire d’une exposition aux rayonnements ionisants. ce n’est pas une quantité physique mesurable.

On l’obtient en multipliant la dose absorbée (exprimée en Gray) par deux coefficients qui dépendent du type de rayonnement et du tissu touché.

Le pouvoir de pénétration des rayons X

les rayons x traversent toutes les matières a l’exception du plomb ou une forte épaisseur de béton, on dit que les rayons ont été absorbés par ces deux matières.

la protection contre les rayons x est souvent réalisée par du plomb : quelques millimètres de plomb suffisent à arrêter une grande proportion de rayons x.

Risques liés aux rayons X

Les rayonnements ionisants ou rayons X sont des rayonnements invisibles capables de traverser le corps humain.

Dans le cadre d’applications médicales, la différence d’atténuation du rayonnement provoquée par les différents composants du corps humain (os, graisse, muscles, eau, air, vaisseaux…) permet en radiologie de réaliser une image diagnostique ou de traiter les patients.

Les rayons X ont des effets très nocifs sur la santé pour des durées d’exposition longues ou répétées et/ou pour de fortes intensités .

Dommages tissulaires radio-induits:

L’action des rayonnements sur les cellules et les dommages en résultant sont classifiés comme suit :

- Effet direct ou dommage résultant de l’ionisation de macromolécules .

- Effet indirect ou dommage résultant des radicaux libres produits par ionisation d’eau.

Effet pathologique par effet direct:

Les photons des rayons X, ou électrons de haute énergie éjectés, ionisent et interagissent directement avec les macromolécules biologiques vitales telles que l’ADN, l’ARN, les protéines et les enzymes.

Cette ionisation aboutit à la rupture des liaisons chimiques des macromolécules, qui deviennent des structures anormales.

La rupture de l’une des liaisons chimiques dans une macromolécule d’ADN est appelée mutation ponctuelle

Les effets chromosomiques consécutifs des dommages directs peuvent inclure :

- Incapacité à transmettre l’information .

- Réplication anormale .

- Mort cellulaire .

- Dommages temporaires seulement, l’ADN étant réparé avant de nouvelles divisions cellulaires.

Effet pathologique par effet indirect:

Implique l’ionisation d’une molécule d’eau produisant à la fois des ions et des radicaux libres qui peuvent se combiner pour endommager les macromolécules biologiques vitales comme l’ADN.

Les radicaux libres peuvent se recombiner pour former du peroxyde d’hydrogène, un poison cellulaire, et un radical hydroperoxyle , autre substance toxique.

Ces deux substances sont très réactives et produisent des effets biologiques. À eux seuls, les radicaux libres peuvent transférer l’énergie en excès aux autres molécules en cassant leurs liaisons chimiques, voire en occasionnant des effets encore plus importants.

Comme 80 % du corps est constitué d’eau, la majeure partie des interactions avec les rayonnements ionisants sont indirectes.

Classification des effets biologiques:

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont classés en deux principales catégories:

- Effets déterministes: à court terme liés directement aux lésions cellulaires.

- Effets aléatoires ou stochastiques : à long terme. Cancers et anomalies génétiques. Ils se manifestent de quelques mois à quelques années après l’exposition.

Les effets déterministes, pour une exposition à des rayonnements gamma ou X, apparaissent à partir d’une dose d’irradiation de 0,2 gray (Gy).

En revanche, il n’a pas été possible de mettre en évidence l’existence d’un seuil pour les effets aléatoires. Ces derniers sont donc considérés comme sans seuil.

Effets déterministes:

Ce sont des effets délétères non cancéreux atteignant le corps des personnes exposées. Ils vont aboutir à des effets pathologiques suite à une dose élevée de rayonnement.

La sévérité de ces effets est proportionnelle à la dose reçue. Dans la plupart des cas, une dose seuil en dessous de laquelle il n’y aura aucun effet existe.

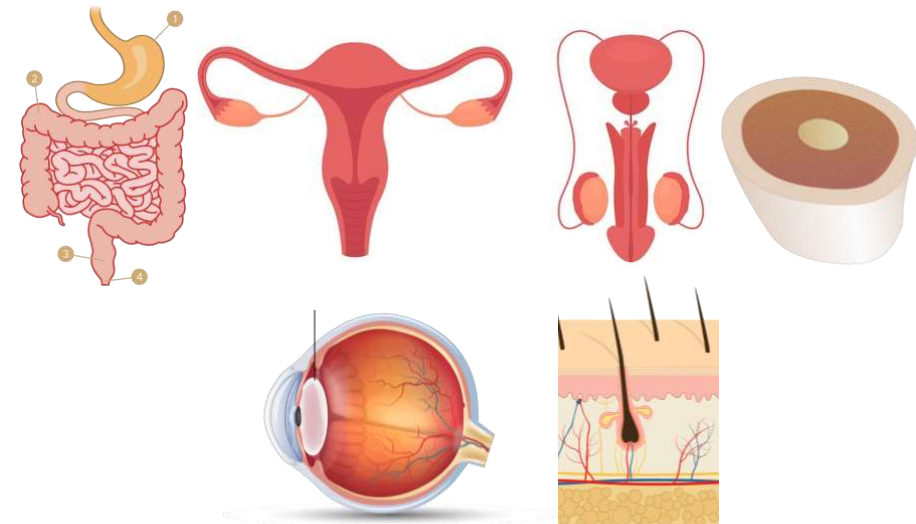

Les tissus les plus radiosensibles sont les cellules de l’appareil

digestif, des organes reproducteurs, de la moelle osseuse (formation des cellules sanguines ), le cristallin, la peau.

Une irradiation cutanée localisée peut entraîner par exemple,

selon les doses, un érythème, une ulcération ou une nécrose.

En cas d’irradiation globale du corps humain, le pronostic vital est lié à l’importance de l’atteinte des tissus (moelle osseuse, tube digestif, système nerveux central).

Pour des rayonnements X, à partir de 4,5 Gy, la moitié des accidents par irradiation, en l’absence de traitement, sont mortels

Effets aléatoires (stochastiques) :

Ce sont des effets qui peuvent se produire mais sans certitude.

Leur développement est aléatoire et dépend des lois de la probabilité.

Ces effets pathologiques peuvent être provoqués quand le corps est exposé à une dose de rayonnement.

Les effets stochastiques sont subdivisés en : Cancérogenèse et effets héréditaires (effets génétiques).

- Effet cancérigène: cancers radio-induits dont ceux de la

thyroïde, les sarcomes osseux, les leucémies…

- Effets héréditaires (effets génétiques): Les mutations résultent de toute modification soudaine d’un gène ou d’un chromosome.

Elles peuvent être causées par des facteurs externes, comme les rayonnements, ou peuvent se produire spontanément.

Les rayonnements orientés vers les organes reproducteurs peuvent endommager l’ADN du sperme ou des cellules ovulaires.

Cela peut conduire à une anomalie congénitale chez les descendants d’une personne irradiée. Tous les effets génétiques sont considérés comme des effets stochastiques

C- Effets sur le fœtus:

- Les anomalies congénitales ou le décès associés à de hautes doses de rayonnement .

- Le retard mental et la réduction du quotient intellectuel (QI) .

- La genèse d’un cancer ou la cancérogenèse

Les mesures préventives des risques des rayons X

( Radioprotection)

La prévention consiste à limiter l’ensemble des doses reçues à un très bas niveau (pour les risques aléatoires différés), et en évitant qu’une dose puisse excéder le seuil d’apparition des risques immédiats certains.

La radioprotection passe par trois grands principes :

- la justification : bilan des avantages que l’examen radio apporte par rapport à la nuisance qui peut en résulter ;

- l’optimisation : concept selon lequel le matériel, les procédures et l’organisation doivent être conçus de telle sorte que les expositions soient les plus basses possible.

« ALARA » (As Low As Reasonably Achievable). (Aussi bas que raisonnablement possible)

- la limitation des expositions : En tout état de cause, les

doses reçues doivent être maintenues en dessous des valeurs limites fixées réglementairement.

La diminution du risque d’irradiation repose sur :

- Les durées : durée d’exposition aux rayons X la plus brève possible .

- Les distances: éloignement maximal des travailleurs par rapport aux sources de rayons X, avec l’utilisation d’appareils manipulables à distance .

– Les écrans : interposition d’un écran épais et absorbant entre la source de rayons X et le travailleur et port de vêtements de protection.

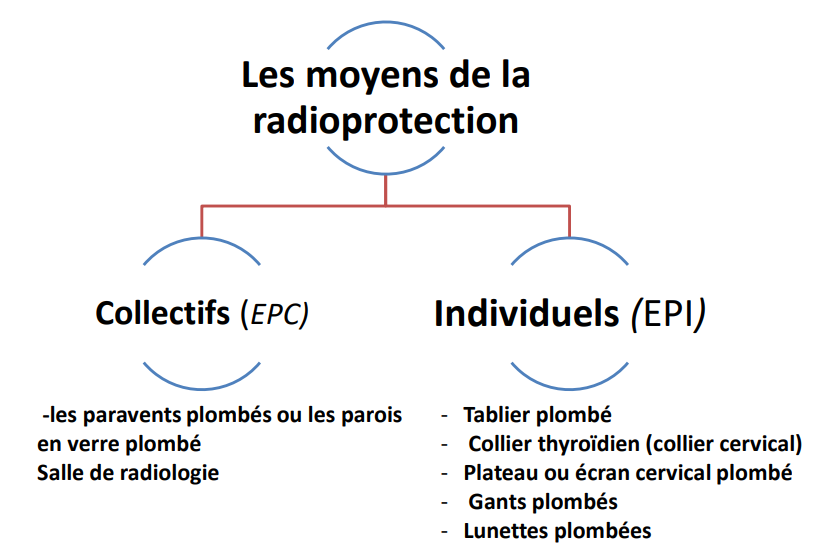

Les moyens de la radioprotection:

Les moyens de la radioprotection

Collectifs (EPC) Individuels (EPI)

-les paravents plombés ou les parois

en verre plombé

Salle de radiologie

- Tablier plombé

- Collier thyroïdien (collier cervical)

- Plateau ou écran cervical plombé

- Gants plombés

- Lunettes plombées

La protection collective :

Elle passe par une signalisation spécifique

L’état des machines : En radiologie sont installés des voyants rouges ou « rayons X » au dessus des portes des salles.

- Allumé : appareil sous tension , en cours d’utilisation ou éventuellement émission de rayons : demander l’autorisation d’accès aux utilisateurs.

- Eteint : appareil hors tension , aucun risque , accès sans danger.

Elle passe par une signalisation spécifique

- Les appareillages de surveillance de l’exposition aux rayons X:

La surveillance se fait à l’aide d’un dosimètre qui permet des mesures individuels des dosimétries à lecture différée. Le port de dosimètre est obligatoire pour tout le personnel exposé. Ce dispositif permet de vérifier que la dose reçue ne dépasse pas les normes en vigueur

Elle passe par une signalisation spécifique

- Les mesures de prévention technique: – L’interposition des écrans et l’éloignement de la source des écrans de protection entre le personnel de radiologie et la source ( plomb, verre au plomb….). – Le contrôle et l’entretien des équipements à rayons

X. – Les contrôles techniques d’ambiance. – La ventilation et le traitement de l’air des salles d’examen.

Les mesures de prévention individuelle:

Port de protections individuelles:

– Blouses plombées ( épaisseur d’équivalent en plomb d’au moins 0.35 mm en avant et 0.25 mm en arrière).

– Lunettes en verre plombés, des caches thyroïdes, des caches gonades et des gants plombés

Conclusion

On peut retenir que les effets potentiels des rayonnements issus de générateurs dentaires sont minimes puisque les doses efficaces sont faibles (Foucart, 2007).

De plus, nous disposons des conditions et des moyens nécessaires pour que l’exposition reste en dessous des limites de doses pour lesquelles les risques ne sont plus significatifs (Wambersie, 1991).

Toutefois, le principe de précaution et de radioprotection reste de vigueur et doit être appliqué du fait d’un risque potentiel aux faibles doses ; d’autant plus pour le praticien qui risque d’accumuler des faibles doses durant toute sa carrière (Praveen et al., 2013).

Expositions médicales, diagnostic et thérapeutique

Voici une sélection de livres:

Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

Endodontie, prothese et parodontologie

La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

Leave a Reply