Examen clinique et analyse occlusale

Examen clinique et analyse occlusale

Introduction

La préservation et la restauration de la fonction occluso-articulaire restent une préoccupation permanente et majeure en odontostomatologie. Dans de nombreuses situations, qu’il s’agisse de désordres de l’appareil manducateur ou de projets prothétiques étendus, un examen clinique rigoureux et une analyse occlusale clinique minutieuse sont nécessaires pour préciser le diagnostic et établir le plan de traitement.

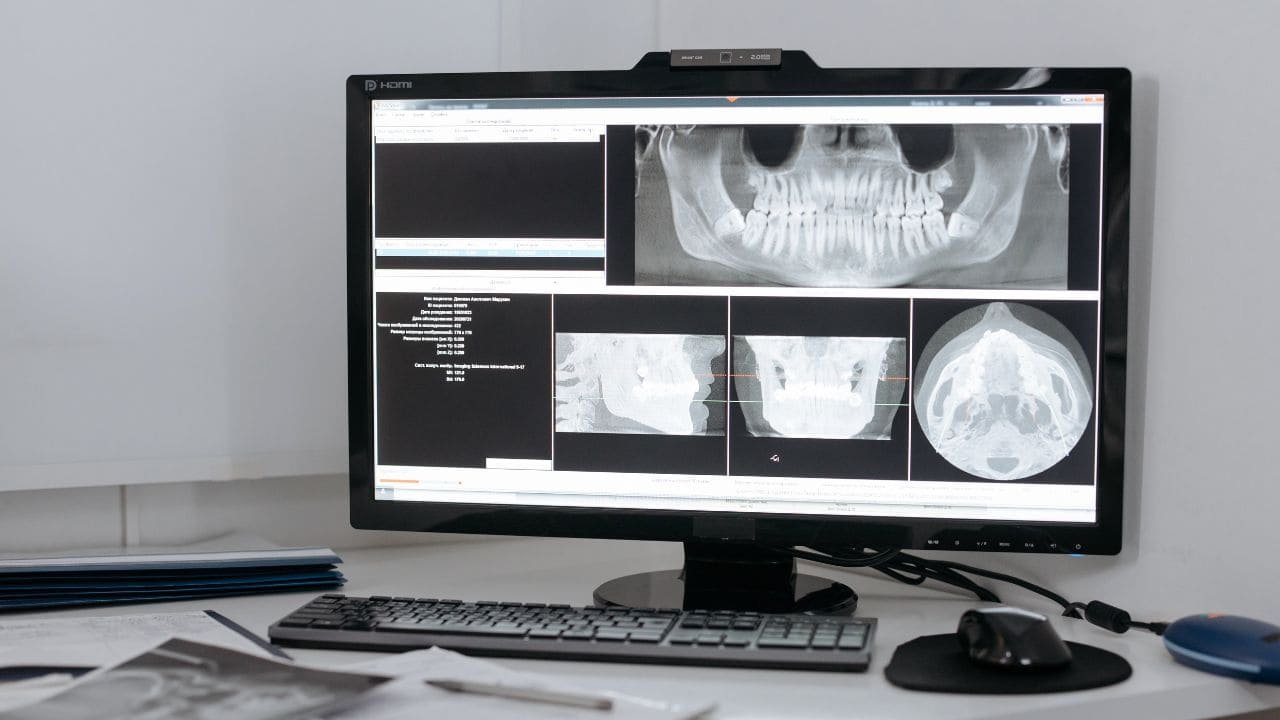

L’examen clinique

L’examen clinique de l’appareil manducateur permet au praticien de dépister d’éventuelles algies et dysfonctionnements, d’aboutir à un diagnostic occlusal et d’établir une stratégie thérapeutique.

Prise de contact et collecte des informations

L’accueil et l’écoute du patient au cours d’un entretien constituent le premier stade de l’examen clinique. Il s’agit tout d’abord du recueil de l’identité et de l’ensemble des coordonnées socioprofessionnelles du patient :

- Nom, prénom, adresse.

- Sexe : qui peut avoir un retentissement important des points de vue psychique et esthétique.

- Âge : un patient jeune a des exigences surtout d’ordre esthétique, alors qu’un patient âgé a des motivations essentiellement fonctionnelles.

- L’activité professionnelle : certaines professions imposent des postures pathogènes à la tête (violoniste, standardiste).

- Le motif de consultation.

- L’état de santé du patient et ses antécédents (maladies rhumatismales, hyperlaxité ligamentaire…).

- Le mode de vie du patient permet de déceler des parafonctions qui peuvent être considérées comme facteurs étiologiques des dysfonctions (serrer les dents la nuit ? la journée ? grincement des dents…).

- Mise en évidence de certains troubles de comportement : troubles psychologiques, stress excessif.

- Recherche de traumatismes directs ou indirects, les antécédents chirurgicaux (avulsion de dents de sagesse sous anesthésie locale entraînant une ouverture buccale prolongée).

L’examen exobuccal

L’examen de la face dans le plan frontal permet de déceler certaines asymétries du visage. On apprécie :

- La forme, le contour, la tonicité et la couleur des téguments.

- L’égalité des étages de la face : l’intensité des sillons naso-géniens et labio-mentonniers.

- La position et la forme des lèvres, en relation avec l’étroitesse de l’orifice buccal, ainsi que la présence de perlèche associée à un abaissement des commissures, sont notées et mises en relation avec une perte de dimension verticale.

- L’examen du profil (plat, bombé, convexe, concave) est défini en premier lieu. La diminution de la dimension verticale (DV) peut être objectivée ainsi que des anomalies de rapport inter-arcades : prognathie, rétrognathie.

- Examen des ATM et des muscles : rechercher des douleurs articulaires et faciales, des contractures musculaires et/ou des céphalées dans la région de la tête et du cou, qui peuvent être le signe d’un dysfonctionnement de l’appareil manducateur (DAM).

- La palpation digitale des muscles masséters, temporaux, ptérygoïdiens latéraux et médiaux permet de détecter toute sensibilité ou contracture qui peut être le signe d’une dysfonction neuromusculaire.

Examen de l’ouverture buccale

Amplitude

- Inférieure à 40 mm, elle signe une pathologie d’ordre anatomique, musculaire, articulaire ou occlusale.

- Supérieure à 50 mm, elle indique une laxité ligamentaire.

Trajet

- La présence d’une latérodéviation du point inter-incisif mandibulaire signe l’existence d’un spasme musculaire du côté de la déviation. Ce spasme résulte, la plupart du temps, de troubles occlusaux dus à des déplacements dentaires non compensés.

- La palpation digitale des ATM, dont la normalité est caractérisée par :

- Un jeu condylien harmonieux et bilatéral.

- L’absence de limitation d’ouverture, de fermeture et de latéralité.

- L’absence de bruits et douleurs articulaires (claquements, craquements, crépitations).

L’examen endobuccal

L’hygiène buccale

- Bonne, moyenne ou mauvaise, il faut noter la présence de la plaque bactérienne et du tartre.

Examen des muqueuses

- Recherche de toute modification au sein de la muqueuse buccale et d’un foyer inflammatoire, infectieux ou tumoral.

Examen parodontal

- Appréciation de l’état des tissus de soutien et du support osseux.

- Le sondage permet de mettre en évidence, à l’aide d’une sonde parodontale graduée, la profondeur des poches et la perte d’attache (récession, suppuration et atteinte de furcation).

Examen gingival

- Les signes cliniques de l’inflammation gingivale comprennent des modifications de couleur, d’aspect, de volume et de consistance, ainsi qu’une tendance au saignement.

L’examen dentaire

Cet élément de diagnostic consiste en l’établissement d’un schéma dentaire complet regroupant le maximum d’informations :

- La formule dentaire.

- Diagnostic des infections carieuses et des pathologies pulpaires, l’hypersensibilité dentinaire.

- Répartition des édentements et leurs étiologies (dents incluses, agénésies, extractions).

- Appréciation de la mobilité dentaire.

- Présence des chevauchements antérieurs ou latéraux, d’ectopies, de malpositions, de rotations et de versions localisées.

- Localisation de surfaces d’usure, de signes de bruxisme ou de traumatismes occlusaux.

L’analyse occlusale

L’analyse occlusale est une étape importante de la démarche diagnostique occlusale et prothétique. Elle complète l’entretien et l’examen clinique. Elle constitue l’ensemble des techniques qui déterminent avec précision les anomalies dentaires ou articulaires qui entravent l’occlusion.

Examen intra-arcade

L’examen des arcades dentaires s’attache à relever toutes les dysharmonies dento-dentaires ou dento-maxillaires et les dysharmonies de courbes occlusales dans les plans sagittal, horizontal et frontal. Les dystopies et les anomalies de position dentaire (versions, rotations, égressions) peuvent favoriser des interférences occlusales. Cependant, les arcades dentaires continues (exemptes de diastèmes ou d’édentements) répondent à une organisation visant à maintenir une certaine stabilité de l’occlusion.

Examen inter-arcade

Examen de l’occlusion en intercuspidation maximale (OIM) : « La stabilité des contacts »

- La palpation des muscles élévateurs renseigne électivement sur la simultanéité de contraction lors du passage en OIM et, donc, sur la simultanéité des contacts précis.

- On recherche les asymétries et les asynchronismes d’activité musculaire qui témoignent de l’inégalité des contacts d’intercuspidie entre le côté gauche et droit.

- Le claquement rapide des dents : normalement, la position d’intercuspidie est reproductible ; les mouvements sont rapides et s’effectuent régulièrement. En cas d’intercuspidie imprécise, les mouvements sont irréguliers en forme comme en vitesse d’exécution.

- Les contacts dentaires doivent se faire en un son unique et clair qui traduit la précision de l’intercuspidation et l’absence d’hésitation. Un pré-contact, au contraire, produit un dédoublement, un bruit de glissement ou de galop.

- Les classes d’Angle et les mauvaises relations frontales et verticales.

- L’alignement (ou le décalage) des points inter-incisifs maxillaires et mandibulaires, ainsi que la valeur du surplomb et du recouvrement en OIM, sont mesurés.

Marquage des contacts en OIM

- Le marquage (en noir ou bleu) s’effectue sur des surfaces dentaires propres et sèches.

- Le patient claque fort les dents, à plusieurs reprises, sur les papiers marqueurs.

- L’examen des faces occlusales permet de noter l’intensité et la répartition des points support de l’occlusion.

- Les contacts doivent être punctiformes ; les surfaces importantes constituent des contacts exagérés.

Examen de l’occlusion en relation centrée (ORC)

- Le marquage des contacts, généralement situés sur les versants mésiaux des prémolaires ou molaires maxillaires (et distaux sur les dents mandibulaires).

- Pour cette opération, un ruban marqueur de 10 µm est choisi.

- Évaluation du différentiel ORC/OIM : en ORC, avec un pied à coulisse ou une réglette métallique, il convient de mesurer :

- Le surplomb des incisives, en lui soustrayant le surplomb mesuré en intercuspidation.

- L’écart entre les deux traits horizontaux, qui mesure l’amplitude verticale du glissement ORC-OIM.

Examen de guidage

En propulsion

- Le patient est invité à réaliser un trajet de grincement en propulsion « comme pour couper un fil avec ses dents » après avoir mis un film coloré fin au niveau de ses dents antérieures maintenu par une pince de Miller.

- Les contacts en bout à bout marquent les limites du guide antérieur. Si une seule dent entre en contact durant la protrusion, cette dent constitue un obstacle qui peut entraîner une déviation en dehors du plan sagittal.

- Durant cette protrusion, la désocclusion des dents postérieures doit être immédiate et totale. Si le contact des dents antérieures est interrompu durant le glissement par un ou des contacts postérieurs, ceci représente une interférence.

En latéralité

- Le mouvement de latéralité représente le trajet qu’effectue la mandibule lorsque les dents inférieures glissent latéralement sur les faces internes des cuspides vestibulaires des dents maxillaires, et plus particulièrement sur la face palatine de la canine supérieure.

- Le mouvement de diduction s’effectue alors en inocclusion.

- La mandibule vient s’immobiliser et se caler dans une position travaillante au voisinage du pointe à pointe canine.

- Les interférences peuvent avoir lieu :

- Du côté travaillant (condyle pivotant), c’est-à-dire du côté vers lequel se déplace la mandibule.

- Du côté non-travaillant (condyle orbitant), opposé au précédent.

- Le marquage de l’interférence s’effectue suivant les mêmes manœuvres, avec un ruban marqueur coloré d’épaisseur moyenne.

Parafonctions linguales et jugales

Il faut noter :

- Les troubles de déglutition (interposition ou pulsion linguale).

- Les tics ou habitudes nocives (mordillement d’objets, onychophagie) susceptibles d’altérer ou de déplacer les dents (diastèmes ou dystopies évolutifs).

- L’observation de la face interne des joues et des bords périphériques de la langue donne souvent des informations sur les pressions (empreintes des dents) ou sur les blessures occasionnées par des morsures.

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Leave a Reply