Examen clinique en Parodontologie Diagnostic – Pronostic – Plan de traitement

Examen clinique en Parodontologie Diagnostic – Pronostic – Plan de traitement

Introduction

En parodontologie, comme dans toute autre spécialité, avant toute thérapie, des examens qui conduisent au diagnostic et à un pronostic préalable doivent être réalisés. C’est grâce à l’examen clinique, étape primordiale du bilan parodontal, que nous pouvons tenter de définir les étiologies directement en rapport avec les différents symptômes observés. Cela permet de déceler des sujets à risque et de réaliser le diagnostic sémiologique qui, avec l’aide d’examens complémentaires, nous permettra de mettre en œuvre un plan de traitement adapté. Cet examen doit être rigoureux, avec une analyse logique et précise tout au long des différentes étapes que sont l’interrogatoire d’abord, puis l’examen clinique proprement dit, comprenant notamment celui du parodonte superficiel et profond.

1. Examen clinique

On entend par examen parodontal la partie de l’examen complet de la bouche concernant spécifiquement les tissus parodontaux. La finalité de l’examen est de déterminer les points suivants :

- L’état de santé du parodonte du patient.

- L’étendue des lésions tissulaires.

- Les signes permettant de déterminer l’étiologie, le diagnostic, le pronostic et le plan de traitement.

On peut classer les méthodes utilisées pour évaluer l’état du parodonte en deux catégories principales :

- Objectif essentiel de la consultation et les antécédents généraux et stomatologiques.

- L’évaluation clinique et radiologique du patient, comprenant l’examen exo- et endo-buccal.

2. Interrogatoire

Étape très importante qui précède l’examen clinique proprement dit et qui fait ressortir des éléments nécessaires pour la pose du diagnostic.

État civil

- Nom et prénom du patient : Pour l’identifier et assurer une bonne approche psychologique.

- Sexe : Les défenses des tissus parodontaux des femmes sont exacerbées par les variations hormonales (grossesse, cycle menstruel, contraceptifs oraux), pouvant entraîner des gingivites gravidiques ou des épulis dues à des troubles hormonaux.

- Âge : Pour évaluer l’état physique et psychologique, identifier les maladies parodontales liées à des tranches d’âge précises et donner un pronostic approximatif.

- Situation familiale et nombre d’enfants : Renseigne sur le nombre de gestations et un éventuel état de stress.

- Niveau intellectuel : Permet d’estimer la motivation et la coopération du patient (facteur non déterminant).

- Profession : Certaines professions sont liées à des maladies parodontales (ex. : stress chez les étudiants, DAM chez les personnes à grande responsabilité).

- Adresse et numéro de téléphone : Pour convoquer le patient ou contacter sa famille en cas d’urgence.

Motif de consultation

Exprimé clairement et noté dans les termes du patient pour accorder une priorité thérapeutique et établir une relation de confiance. Les raisons incluent :

Motifs esthétiques

- Récessions.

- Colorations dentaires.

- Apparition de nouveaux espaces entre les dents.

- Changement de forme ou de volume gingival.

- Présence de tartre.

Motifs fonctionnels

- Douleur : Siège, intensité, circonstance d’apparition, rythme, fréquence, moment.

- Gingivorragies : Spontanées ou provoquées.

- Sensation de mauvaise haleine.

- Sensation de mauvais goût.

- Mobilité dentaire.

- Prurit gingival.

Histoire de la maladie

Récit chronologique du problème, insistant sur la date d’apparition des premiers signes et la durée de leur évolution.

Antécédents généraux

Familiaux

Recherche de :

- Notion d’hérédité.

- Notion de consanguinité.

- Autres maladies.

Personnels

Évaluation de l’état général pour :

- Détecter des affections générales modifiant la réaction du parodonte aux facteurs locaux.

- Identifier des problèmes généraux nécessitant une modification du traitement.

- Rechercher des conditions générales nécessitant une prise en charge particulière ou contre-indiquant certains actes.

- Identifier des maladies générales responsables des parodontolyses.

- Détecter des maladies contagieuses pouvant mettre en danger le praticien et son personnel.

Évaluation des facteurs de risque

- Facteurs génétiques.

- Stress.

- Tabagisme : Type, durée, nombre de cigarettes par jour.

Antécédents stomatologiques

Familiaux

Notion d’hérédité, affections dans différentes générations, fréquence des parodontolyses chez les parents ou proches.

Personnels

Passé médical du patient :

- Visites chez le dentiste : fréquence, date de la première et dernière visite, nature des traitements.

- Soins parodontaux antérieurs.

- Soins dentaires.

- Extractions : causes, complications per- ou post-opératoires.

- Traitements prothétiques ou orthodontiques.

3. Examen exobuccal

À l’inspection

Commence dès l’entrée du patient pour noter :

- Symétrie du visage : Par rapport au plan sagittal médian (asymétrie due à tuméfaction, fracture, paralysie faciale).

- Égalité des trois étages : Intérêt dans l’occlusion en cas d’altération de la dimension verticale.

- Coloration et sensibilité des téguments : Renseigne sur anémie (pâleur), fatigue, problèmes dermatologiques, cicatrices.

- Lèvres : Lésions, volume, présence ou absence du stomion (type de respiration).

À la palpation

Muscles

Palpation des muscles masticateurs et de leurs insertions pour noter :

- Douleurs : Localisées, irradiées, projetées, spontanées.

- Contracture et tonicité : Bande musculaire tendue, isotonique, hypo- ou hypertonique.

- Hypertrophie : Augmentation du volume (uni- ou bilatérale, symétrique ou non) due à une hyperactivité.

ATM (Articulation temporo-mandibulaire)

Évaluation de :

- Jeu condylien : Symétrique ou asymétrique (ressaut, subluxation, luxation).

- Bruits articulaires :

- Craquement : Bruit bref (frottement des surfaces condyliennes).

- Claquement : Bruit net, audible (asynchronisme condyle-ménisque).

- Crépitation : Série de bruits faibles répétés (altération arthrosique).

- Douleurs : Localisées, irradiées, uni- ou bilatérales, aggravées par la mastication, spontanées ou provoquées.

Chaînes ganglionnaires

Palpation systématique des ganglions péri-cervicaux pour rechercher une adénopathie, en décrivant :

- Localisation : Siège, volume, uni- ou bilatérale.

- Mobilité : Fixe (volet malin) ou mobile (volet inflammatoire).

- Douleur : Intensité, irradiation.

- Chaleur : Froide (tumoral) ou chaude (inflammatoire).

4. Examen endobuccal

Ouverture buccale

Évaluée à trois travées du doigt du patient : suffisante, insuffisante ou exagérée.

Hygiène buccale

Classée comme bonne, moyenne ou mauvaise. Noter :

- Présence et quantité de plaque bactérienne, débris alimentaires, matéria alba, tartre, pigmentations superficielles.

- Corrélation entre facteurs locaux et sévérité de l’inflammation.

- Indices utilisés :

- Indice PI (Silness et Löe, 1964).

- Indice OHI’S (Greene et Vermillon, 1960).

Halitose

Noter sa présence.

État des muqueuses

Examen systématique (muqueuse labiale, jugale, palatine, linguale, plancher, péripharyngienne) pour détecter foyers inflammatoires, infectieux ou tumoraux :

- Lèvres : Indentations (occlusion), kystes, tumeurs, autres manifestations pathologiques.

- Muqueuse jugale : Changements de forme/couleur, indentations.

- Muqueuse linguale : Volume, aspect.

- Muqueuse palatine : Forme, suture intermaxillaire, papille binoïde.

- Insertion des freins et brides : Facteur étiologique dans la rétention de plaque, récessions ou persistance. Test de Chaput : positif si le frein tire la papille avec blanchiment gingival (Placek et al., 1974).

Examen parodontal

Examen gingival (parodonte superficiel)

Évaluation de :

- Inflammation : À travers ses symptômes.

- Anatomie : Gencive kératinisée, adhérente, dénudation radiculaire.

- Rapport inflammation/plaque/facteurs de rétention : Pour connaître la sensibilité du patient à l’agression bactérienne.

Contour

- Gencive saine : Suit le collet anatomique, bord marginal en biseau pointu.

- Inflammation : Contour irrégulier, volume augmenté.

- Récession/malposition : Contour modifié.

Couleur

- Gencive saine : Rose (différente de la muqueuse alvéolaire rouge), parfois taches brunâtres (mélanine).

- Inflammation : Rouge à rouge bleuté (chronicité).

Volume

- Conservé, légèrement augmenté, augmenté, très augmenté.

Consistance

- Gencive saine : Ferme (attachée), souple (libre).

- Inflammation : Œdémateuse molle, fibrotique ou fibro-œdémateuse.

Aspect/Texture

- Gencive saine : Lisse (marginale), piquetée en peau d’orange (attachée, centre des papilles).

- Inflammation : Lisse et brillante.

Hauteur de gencive attachée

- Jusqu’à 9 mm, varie selon les zones.

- Minimum requis : 1-2 mm pour la santé parodontale.

- Réduction : Facteur étiologique des récessions, interfère avec le contrôle de la plaque ou les prothèses.

- Indices utilisés :

- Indice gingival GI (Löe et Silness, 1963).

- Indice hémorragique sulculaire SBI (Mühlemann et Son, 1971).

Saignement

Sonde parodontale introduite au fond de la poche et déplacée doucement : saignement = inflammation.

Biotype parodontal (Maynard et Wilson, 1980)

- Type I : Hauteur kératinisée suffisante (3-5 mm), procès alvéolaire normal.

- Type II : Hauteur kératinisée réduite (< 2 mm), procès alvéolaire normal.

- Type III : Hauteur kératinisée normale, procès alvéolaire fin (racines proéminentes).

- Type IV : Hauteur kératinisée réduite (< 2 mm), procès alvéolaire fin.

Sondage parodontal

Insertion de la sonde parallèlement à l’axe dentaire jusqu’à résistance élastique pour détecter :

- Localisation et type des poches (vraies/fausses).

- Profondeur des poches.

- Niveau/perte d’attache.

- Atteinte de furcation.

- Saignement au sondage.

- Utilisé en réévaluation/maintenance.

Mesure du niveau d’attache

Distance (mm) entre la jonction amélo-cémentaire (JAC) et le fond de la poche.

- Perte d’attache = Profondeur poche + Distance rebord gingival-JAC (en cas de récession).

Erreurs du sondage

Influencées par :

- Inflammation.

- Pression exercée.

- Angulation de la sonde.

Récessions

Migration apicale du rebord gingival (dénudation radiculaire). Noter forme et hauteur (mm) :

- Classification de Miller / Cairo.

Suppuration

Pression de l’index sur la gencive marginale avec mouvement rotatif pour détecter le pus.

Examen spécifique des pluriradiculées

Exploration des espaces inter-radiculaires (molaires, premières prémolaires maxillaires) avec sonde Nabers N°1 ou 2.

Classifications des atteintes de furcation

- Lindhe (1985)

- Classe 1 : Destruction horizontale initiale (< 1/3 largeur dent).

- Classe 2 : Destruction partielle (> 1/3, non totale).

- Classe 3 : Destruction totale, sonde traverse la furcation.

- Glickman (1958)

- Stade 1 : Atteinte desmodontale sans lyse osseuse.

- Stade 2 : Atteinte osseuse partielle, passage partiel de la sonde.

- Stade 3 : Atteinte osseuse totale, passage total de la sonde.

- Stade 4 : Furcation visible, perte osseuse importante.

- Hamp et al. (1975)

- F1 : Pénétration horizontale ≤ 3 mm.

- F2 : Pénétration > 3 mm, non transfixante.

- F3 : Sonde traverse la furcation.

- Sous-classes (Tarnow et Fletcher, 1984) :

- Degré A : Défaut vertical 1-3 mm.

- Degré B : Défaut vertical 4-6 mm.

- Degré C : Défaut vertical ≥ 7 mm.

Examen dentaire

Détection de :

- Dents absentes, malpositions (primaires/secondaires).

- Lésions dentaires : fractures, fêlures, caries, dysplasie émail, test vitalité pulpaire, colorations.

- Restaurations débordantes, hypersensibilité (faces radiculaires dénudées), abrasions.

- Prothèses (fixes/amovibles), dispositifs de contention, traitements orthodontiques.

- Migrations et mobilités dentaires.

Mobilité dentaire

Augmentation de l’amplitude de déplacement due à la diminution des tissus de soutien ou l’élargissement de l’espace desmodontal. Évaluation avec deux doigts ou un instrument (ex. manche de miroir).

- Indice de Mühlemann (1960) :

- 0 = Ankylose.

- 1 = Mobilité physiologique.

- 2 = Mobilité transversale visible.

- 3 = Mobilité transversale > 1 mm.

- 4 = Mobilité axiale.

Abrasion dentaire

Liée au bruxisme, crispation, sujets nerveux. Évaluée avec indice d’Aguel.

Migration dentaire pathologique

Déplacement secondaire (lyse osseuse, extraction) : horizontal (diastèmes), axial (égression).

Examen occlusal

Contact entre dents supérieures et inférieures (statique/dynamique), dépendant de :

- Position des dents sur les maxillaires.

- Position des condyles dans les fosses mandibulaires.

Classes d’Angle

- Classes canines D et G.

- Classes molaires D et G.

État statique

Recherche des prématurités (contacts avant PIM évités par déviation réflexe) avec papier articulé ou cire calibrée.

État dynamique

Recherche des interférences (contacts traumatiques en propulsion/latéralité). Idéal : moulages sur articulateur semi-adaptable/adaptable.

Chemin de fermeture

Trajet du point inter-incisif (posture à PIM) pour détecter une déviation mandibulaire.

Examen des fonctions

Déglutition

Observation de :

Here’s the complete text from the provided document, organized clearly with headings and subheadings based on the original structure. The content has been cleaned up slightly for readability (e.g., fixing minor OCR errors and formatting inconsistencies) while preserving the original intent and details.

EXAMEN CLINIQUE 2024

Examen Endobuccal

À l’examen endobuccal, on doit écarter largement les lèvres soit avec un instrument, soit avec l’index et le pouce au niveau des canines. Il faut noter s’il y a une interposition linguale antérieure ou postérieure en précisant le type de déglutition.

- La Mastication :

Elle peut être unilatérale avec détermination de la cause, ou unilatérale alternée. - La Phonation :

Celle-ci doit être analysée non seulement à l’oreille, mais aussi avec l’observation, car certains appuis anormaux de la langue sur les incisives peuvent être vus lors de la prononciation de certains phonèmes, mais rester inaudibles. - La Respiration :

Elle doit être à prédominance nasale, mais on peut avoir dans certains cas une respiration buccale ou mixte. On peut apprécier le type de respiration par :- Sécheresse buccale et absence du stomion.

- Une respiration buccale peut être à l’origine de certaines formes cliniques de gingivite.

- Dans le cas où la respiration est mixte, on doit déposer le miroir au niveau de la cavité buccale, puis au niveau des orifices narinaires pour apprécier la répartition du flux respiratoire.

- Examen des Parafonctions :

Ce sont des activités et des habitudes du système manducateur développées en dehors de la fonction normale de façon excessive. On doit rechercher :- Activités dento-dentaires : Bruxisme.

- Activités dent/tissus mous : Onychophagie, succion du pouce, mordillement des lèvres et des joues.

- Habitudes personnelles : Utilisation de la pipe, interposition d’objets.

- Habitudes professionnelles : Tapissier, tenue des clous dans la bouche par les cordonniers, etc.

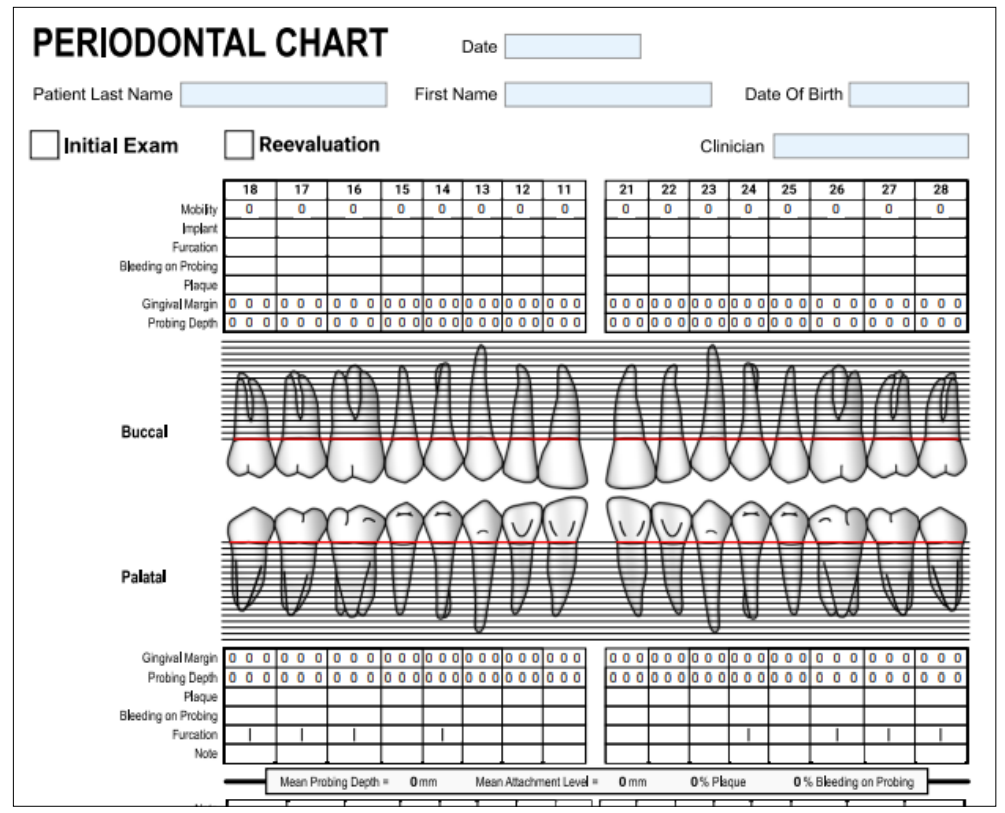

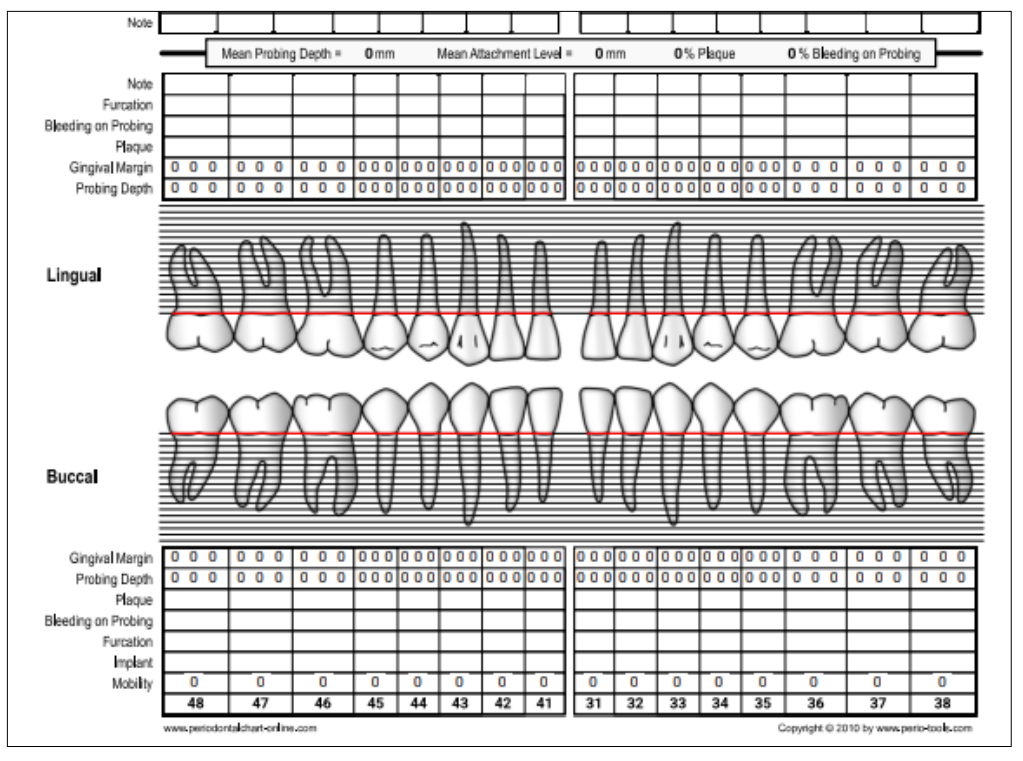

- Charting = Charte Parodontale :

La charte est une fiche parodontale individuelle qui permet de résumer l’ensemble des informations recueillies lors de l’examen clinique et radiologique :- Rouge : Rebord gingival.

- Marron : Rebord osseux.

- Bleu : Fond des poches.

- Vert : Ligne muco-gingivale.

- Noir : Tartre.

- Freins et brides musculaires : À marquer en noir par un “V”.

- Dent absente : À noircir.

- Diastème : //.

- Dent remplacée : Noircir la racine.

- Dent versée : Flèche oblique au-dessus de la couronne.

- Dent ectopique : Redessiner.

- Atteinte totale de furcation : [Symbole non spécifié].

- Atteinte partielle de furcation : [Symbole non spécifié].

- Noter les obturations débordantes.

- Traitement endodontique : Trait vertical au milieu de la racine.

- Foyer apical (granulome, kyste, etc.) : Petit rond noir au niveau de l’apex.

- Dent migrée : Flèche horizontale au-dessus de la couronne.

- Bridge : [Symbole non spécifié].

- Prothèse : En jaune.

PERIODONTAL CHART

- Patient Last Name

- First Name

- Initial Exam

- Date

- Date of Birth

- Clinician

Examens Complémentaires

Examens Bactériologiques

- Examen microscopique des bactéries :

- À l’état frais : Coloration de Gram.

- Culture bactérienne.

- Tests enzymatiques.

- Tests immunologiques.

- Tests d’ADN.

- Test PCR (Polymerase Chain Reaction).

- Test PST (Periodontal Susceptibility Test).

- Examens sanguins :

- FNS (Formule Numération Sanguine).

- Hémostase.

- Hémoglobine glyquée.

- Hormones.

- Examens anatomo-pathologiques.

- Examen radiologique :

Selon Glickman : « Les radiographies complètent l’examen clinique, mais ne le remplacent pas, et s’il fallait faire un choix, on formulerait un diagnostic beaucoup plus intelligent à partir de l’examen clinique qu’à partir de radiographies. »

L’examen radiologique est très utile pour :- Le diagnostic de la maladie parodontale.

- La détermination du pronostic.

- L’évaluation des résultats du traitement.

- Structures environnantes :

- ATM (Articulation Temporo-Mandibulaire).

- Sinus maxillaires.

- Fosses nasales.

- Cloison nasale.

- Canal dentaire.

- Odonte :

- Couronne.

- Racine.

- Parodonte :

- Trabéculation osseuse.

- Lamina dura.

- Crête alvéolaire.

- Espace desmodontal.

- Furcation.

Diagnostic

Il s’agit d’acquérir la connaissance à travers les signes observables et le raisonnement menant à l’identification de la cause (l’origine) d’une défaillance, d’un problème ou d’une maladie, ou tout simplement à la détermination d’une espèce biologique par rapport à une autre. De la qualité de cette étape de l’acte médical dépend étroitement la cohérence des examens et des traitements.

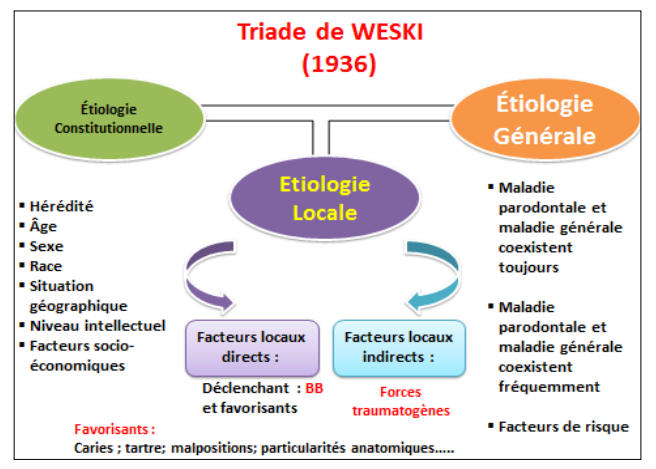

Diagnostic Étiologique

C’est la partie du diagnostic qui vise à la recherche des diverses causes de la maladie parodontale. Une partie essentielle de l’examen consiste à déterminer les facteurs étiologiques des parodontopathies ; ceci ne sert pas seulement à parvenir à un diagnostic positif et un pronostic, mais aussi à souligner les problèmes qui doivent être supprimés pour que la maladie soit traitée.

- Il détermine la part plus ou moins prépondérante des différentes étiologies possibles.

- Il est certainement le plus difficile et demande une certaine expérience, sinon un sens clinique développé.

- Les principales causes de la maladie parodontale étaient décrites en 1936 par Weski sous forme de triade.

Diagnostic Différentiel

Consiste en l’élimination des entités cliniques dont les signes et symptômes se rapprochent de ceux du diagnostic présomptif. On élimine les maladies à peu près similaires en cherchant les différences d’ordre clinique, radiologique ou même bactériologique.

Diagnostic Positif

Identification de la nature et de la cause d’une maladie d’après ses symptômes :

- Préciser le type de la maladie parodontale.

- Sa localisation.

- Degré de sa sévérité.

Pronostic

Le pronostic fait partie intégrante du traitement puisque les décisions thérapeutiques sont réalisées sur la base du pronostic, dans le but d’améliorer le pronostic. Un pronostic est une prédiction de l’évolution probable, de la durée et de l’issue d’une maladie basée sur une connaissance générale de sa pathogenèse et la présence de facteurs de risque associés.

- La détermination du pronostic est un processus dynamique.

- Le pronostic initial ou provisoire, issu de l’examen clinique initial et du diagnostic préliminaire, doit être révisé à différents moments des phases de traitement et d’entretien.

Types de Pronostic

- Établi de façon globale ou unitaire.

- Établi à différents termes :

- Pronostic à court terme : Concerne les réponses obtenues au cours du traitement et pendant la période de cicatrisation.

- Pronostic à moyen terme : Concerne une période de 10 ans après le traitement.

- Pronostic à long terme : Considère l’état de la denture jusqu’à la fin de la vie.

Évolution Qualitative du Pronostic

- Pronostic bon : Si on estime que le patient peut conserver sa denture toute sa vie.

- Pronostic favorable : Si on estime que le traitement permet de récupérer des dents que la maladie détruisait.

- Pronostic défavorable : Si on estime que le traitement ne permet pas de récupérer les dents.

- Pronostic réservé : Si le patient peut ne pas répondre favorablement aux thérapeutiques existantes.

- Pronostic mauvais : Si on estime que, quel que soit le traitement, le patient perdra ses dents.

Relation entre Examen, Diagnostic, Pronostic et Traitement

- Examen → Diagnostic → Pronostic ↔ Traitement

- Le diagnostic nécessite un examen approfondi et minutieux.

- Le pronostic repose sur un diagnostic précis.

- Les décisions de traitement sont basées sur le pronostic.

- Les décisions thérapeutiques sont prises pour améliorer le pronostic.

- Le diagnostic et le pronostic changeront avec le traitement.

Pronostic selon les Types de Maladies Parodontales

- Gingivites :

Elles sont d’un bon pronostic, car c’est un stade de maladie parodontale encore réversible, à condition d’une élimination complète des irritants locaux et d’une bonne coopération du malade. - Parodontites :

- Parodontite chronique superficielle : Pronostic favorable à long terme.

- Parodontite avec lyse profonde : Pronostic favorable ou réservé selon le cas.

- Parodontite chronique avec lyse terminale : Mauvais pronostic.

- Parodontite agressive : En raison de la présence d’une flore très pathogène, présente un pronostic réservé à long terme.

- Dans d’autres cas, même en présence d’une parodontite agressive (localisée ou généralisée), le pronostic à court terme peut être favorable ou défavorable, principalement en fonction du degré de la lyse osseuse.

- Parodontite associée aux maladies systémiques : Le pronostic est lié à la sévérité de la maladie parodontale et à l’agressivité de l’altération de l’organisme.

- Parodontites ulcéro-nécrotiques : Pronostic favorable chez les sujets sains, réservé chez les sujets sidéens.

- Parodontite réfractaire : Pronostic réservé, à cause de la résistance de la flore à la thérapeutique parodontale et médicale.

Éléments Susceptibles d’Améliorer le Pronostic

- Dépistage précoce de la maladie parodontale.

- Motivation et éducation du patient.

- Prévention de l’apparition de la maladie parodontale.

- Bonne utilisation des examens complémentaires, en particulier l’examen microbiologique pour une bonne identification du germe responsable, et donc une meilleure prise en charge.

- Amélioration des procédés thérapeutiques (RTG, matériaux de comblement) pour permettre la régénération des tissus du parodonte.

- Traitement des anomalies fonctionnelles.

Plan de Traitement

Ensemble des procédés thérapeutiques instaurés afin d’obtenir une denture fonctionnelle entourée d’un parodonte sain ou assaini. Le plan de traitement dépendra du type de la lésion, de son stade d’évolution, de l’état de santé générale et des différents paramètres étiologiques.

Objectifs

- Motiver le patient.

- Éliminer ou contrôler les facteurs étiologiques.

- Éliminer les signes de l’inflammation et les signes d’activité de la maladie parodontale.

- Stopper la progression et l’évolution des lyses osseuses.

- Diminuer la profondeur de poche ou son élimination radicale.

- Favoriser le réattachement ou la nouvelle attache.

- Améliorer les rapports occlusaux.

- Satisfaire aux exigences esthétiques et fonctionnelles.

Étapes du Plan de Traitement

Il comprend 4 étapes précédées par une thérapeutique d’urgence en cas de besoin :

Thérapeutique d’Urgence

En cas de :

- GUN (Gingivite Ulcéro-Nécrotique), PUN (Parodontite Ulcéro-Nécrotique).

- Suppurations.

- Ulcération et érosion.

- Abcès.

- Péricoronarite.

- Tassement alimentaire.

- Morsure palatine.

- Syndrome de septum.

- Saignement.

- Mobilité dentaire.

- DAM (Douleur Articulaire Mandibulaire).

Thérapeutique Initiale ou de Base

C’est l’ensemble des actes qui reposent sur plusieurs approches (psychiques, pratiques et médicales) visant à :

- Éliminer les étiologies de la maladie parodontale.

- Stopper sa progression.

- Éviter sa récidive.

Remise en état de la cavité buccale :

- Motivation à l’hygiène bucco-dentaire.

- Apprentissage des méthodes de brossage (Bass modifié, Stillman modifié, Charters) avec l’un des adjuvants de brossage.

- Détartrage / Surfaçage radiculaire et polissage.

- Extraction des dents et racines irrécupérables.

- Traitement des caries.

- Traitement endodontique.

- Traitement orthodontique mineur.

- Contention temporaire.

- Prothèse provisoire.

Phase de Réévaluation

Elle permet de tester :

- Le degré de motivation du patient.

- La réponse tissulaire de l’hôte.

Cela implique une réévaluation des indices (PI, GI, SBI, etc.) et un nouveau sondage parodontal. Les résultats de cette phase constituent la base de sélection des techniques thérapeutiques qui devraient être incorporées dans la phase définitive du traitement.

Thérapeutique Corrective

Cette phase dépend des résultats de la réévaluation. Son principal objectif est la restauration de la fonction et de l’esthétique.

- Thérapeutique non chirurgicale :

- Basée sur l’approche mécanique et médicamenteuse pour les vraies poches inférieures ou égales à 5 mm.

- Thérapeutique chirurgicale :

- Chirurgie de la poche (vraie poche supérieure à 5 mm).

- Chirurgie muco-gingivale : Frénectomie, vestibuloplastie, greffe gingivale, etc.

- Chirurgie osseuse.

- Chirurgie implantaire.

- Réhabilitation occlusale :

- Traitement prothétique définitif.

- Traitement ODF (Orthodontie).

- Gouttière occlusale.

- Contention définitive.

- Meulage sélectif.

Phase de Maintenance

Elle vise à :

- Maintenir les résultats obtenus.

- Prévenir la récidive de la maladie parodontale.

Il s’agit d’un contrôle périodique où le praticien devra évaluer tous les indices. L’intervalle de ces contrôles est déterminé en fonction de :

- La sévérité de la maladie parodontale.

- Le degré de coopération et de motivation du patient.

Au cours de cette phase, tous les traitements effectués auparavant peuvent se répéter (détartrage, motivation, etc.).

Conclusion

Le traitement de toute pathologie parodontale nécessite l’établissement d’un diagnostic précis et exact. Ce dernier est conditionné en grande partie par un examen clinique rigoureux du malade en suivant un ordre chronologique.

Bibliographie

- Bercy – Tenenbaum. Parodontologie, du diagnostic à la pratique.

- Borghetti, A.; Monnet-Corti, V. Chirurgie plastique parodontale. Éditions CdP, 2008.

- Calas-Bennasar, I.; Bousquet, P.; Jame, O.; Orti, V.; Gibert, P. Examen clinique des parodontites.

- Glickman. Parodontologie clinique. Éditions CdP, 1983.

- Herbert F. Wolf & Edith M. et Klaus H. Rateitschak. Parodontologie. Masson, 2004.

- Lindhe, J. Manuel de Parodontologie Clinique. Éditions CdP, 1986.

- Rateitschak – Wolf. Atlas de parodontologie. Édition Masson EMC (Elsevier SAS, Paris), Odontologie, 23-442-A-10, 2005.

Examen clinique en Parodontologie Diagnostic – Pronostic – Plan de traitement

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

Leave a Reply