Épidémiologie des maladies parodontales

Épidémiologie des maladies parodontales

Introduction

L’épidémiologie est devenue une science de raisonnement objectif, elle permet de relier les phénomènes biologiques et sociaux de l’homme, de les comprendre et d’envisager une intervention efficace et profitable à la communauté.

L’épidémiologie parodontale n’a pas pour seul but de mesurer l’ampleur des soins à fournir pour réduire les parodontopathies, elle contribue aussi à l’étude de l’étiologie, la progression et la thérapeutique des maladies parodontales.

En l’absence d’indices parodontaux, la santé parodontale était considérée comme bonne, moyenne ou insuffisante, il en résultait l’impossibilité de comparer entre elles les études, du fait de la subjectivité des appréciations.

Mais le choix actuel ne simplifie pas davantage la tâche du chercheur d’où la nécessité de bien distinguer les buts des différents indices courants.

1. Définition de l’épidémiologie

L’épidémiologie est un raisonnement et une méthode propre au travail objectif en médecine et dans d’autres sciences de la santé à l’explication de leur étiologie et à la recherche des méthodes d’interventions les plus efficaces (selon FROST GREENWOOD, MORIS et ENTERLINE).

2. Terminologie

- La santé publique :

D’une façon générale, fait référence à des mesures collectives visant à améliorer la santé de la population. Elle met donc l’accent sur la santé des groupes de la population. - L’incidence :

Correspond au nombre de nouveaux cas survenus pendant une période donnée dans une population déterminée. - La prévalence :

Correspond au nombre de cas observés dans une population déterminée à un moment donné.

Il s’agit là de deux moyens fondamentalement différents de mesurer la survenue d’une maladie. Les données sur la prévalence et l’incidence sont cependant plus utiles lorsqu’elles sont présentées sous forme de taux.

- La pandémie :

Propagation d’une maladie à presque tous les habitants d’une région plus ou moins étendue, parfois à l’humanité tout entière. - L’endémie :

Persistance, dans une région, d’une maladie particulière, soit qu’elle règne constamment, soit qu’elle revienne à des époques déterminées. - L’épidémie :

Développement d’une maladie qui atteint simultanément de nombreux individus répartis dans un territoire plus ou moins étendu et soumis à des influences identiques.

3. Objectifs de l’épidémiologie en parodontie

- Évaluer l’ampleur du problème parodontal au niveau national, régional, local.

- Identifier les besoins de la population en prévention et le traitement pour les problèmes parodontaux.

- Fournir des informations sur la sévérité et la progression de la maladie et donner une indication si le niveau est en augmentation ou en diminution.

- Identifier les sous-groupes à haut risque dans la population.

- Déterminer dans quelle mesure les services de santé dentaire existants répondent au besoin actuel pour les soins.

- Évaluer la nature et l’étendue des services préventifs et/ou curatifs nécessaires ainsi que les ressources nécessaires pour établir, maintenir, étendre ou réduire les programmes de soins dentaires incluant une estimation du nombre et du type de personnel nécessaire.

4. Intérêts de la surveillance épidémiologique en parodontologie

- La connaissance des maladies parodontales a évolué ces dernières années vers de nouvelles hypothèses en rapport avec l’étiologie, la pathogenèse et le traitement, guidées en partie par les données épidémiologiques.

- L’épidémiologie des maladies parodontales étudie non seulement la distribution et la dynamique des maladies parodontales dans une collectivité, mais également les facteurs de risque et les déterminants qui jouent un rôle dans le développement de la maladie.

5. Les indices parodontaux

5.1. Définition

Les indices sont l’expression numérique des critères de diagnostic définis.

Les indices cliniques permettent une évaluation qualitative et quantitative des maladies inflammatoires de la gencive et du parodonte, de leurs symptômes ainsi que de l’agent étiologique de ces pathologies.

Idéalement, un indice doit répondre aux critères suivants :

- La mesure de l’indice doit être à la fois sensible et spécifique.

- Il doit être simple à utiliser et à interpréter.

- Il doit être objectif, fiable et reproductible (son interprétation ne doit pas prêter à confusion).

- Il doit être rapide à déterminer (doit requérir un minimum de temps) et facilement utilisable par le personnel soignant.

- Son utilisation doit être peu coûteuse.

- Il ne doit pas être inconfortable pour les individus observés.

- Il doit être exploitable statistiquement.

- Il doit permettre la comparaison avec d’autres populations.

5.2. Les indices parodontaux

5.2.1. Les indices d’hygiène buccale

Les indices d’hygiène sont liés à l’évaluation de la quantité de plaque présente sur la dent.

- Indice simplifié d’hygiène buccale de Greene et Vermillon (1960) :

C’est l’un des premiers indices développés par Green et Vermillon (1960) qui a permis de montrer que les différences raciales, géographiques, ou autres différences démographiques apparentes, qui semblaient jouer un rôle dans la sévérité de la maladie parodontale, disparaissaient lorsque l’importance de l’atteinte parodontale était directement rattachée au niveau d’hygiène buccodentaire. L’OHI-S (Oral Hygiene Index Simplified) se compose de deux indices :- L’indice simplifié de débris (DI-S)

- L’indice simplifié de tartre (CI-S)

0 : ni débris, ni coloration.

1 : débris mous couvrant jusqu’au tiers de la surface de la dent ou présence de coloration sans autres débris, quelle que soit l’étendue de la surface recouverte.

2 : débris mous couvrant entre le tiers et les deux tiers de la surface de la dent.

3 : débris mous couvrant plus des deux tiers de la surface de la dent.

Le CI-S est aussi un indice numérique allant de 0 à 3 :

0 : absence de tartre.

1 : tartre supra-gingival ne couvrant pas plus du tiers de la surface de la dent.

2 : tartre supra-gingival couvrant entre le tiers et les deux tiers de la surface de la dent ou présence d’îlots distincts de tartre sous-gingival autour de la portion cervicale de la dent, ou présence des deux.

3 : tartre supra-gingival couvrant plus des deux tiers de la surface de la dent ou bande continue de tartre sous-gingival autour de la portion cervicale de la dent, ou les deux.

Le DI-S et CI-S sont obtenus en additionnant les scores et en les divisant par 6.

Cet indice présente l’inconvénient d’être composé puisqu’il prend en compte du tartre et de la plaque avec les mêmes valeurs indiciaires.

Le principe de l’OHI-S consiste à additionner les scores, à les diviser par le nombre de surfaces examinées, et à combiner l’indice de débris et l’indice de tartre.

Le chiffre obtenu nous permettra alors d’évaluer la qualité d’hygiène buccale personnelle :

- Bonne hygiène buccale quand : 0 < OHI-S < 1,2

- Hygiène buccale correcte quand : 1,3 < OHI-S < 3,0

- Mauvaise hygiène buccale quand : 3,1 < OHI-S < 6,0

- Indice de plaque de Silness et Löe (1964) :

L’indice de plaque (PI) de Silness et Löe a été développé parallèlement à l’indice gingival (GI) de Löe et Silness.

Le PI prend en compte la quantité de plaque bactérienne au contact de la gencive marginale sur les quatre faces lisses (vestibulaire, linguale et proximales) de chaque dent. Le nombre maximum d’enregistrements effectués par sujet est de 112 (28 dents × 4 faces = 112).

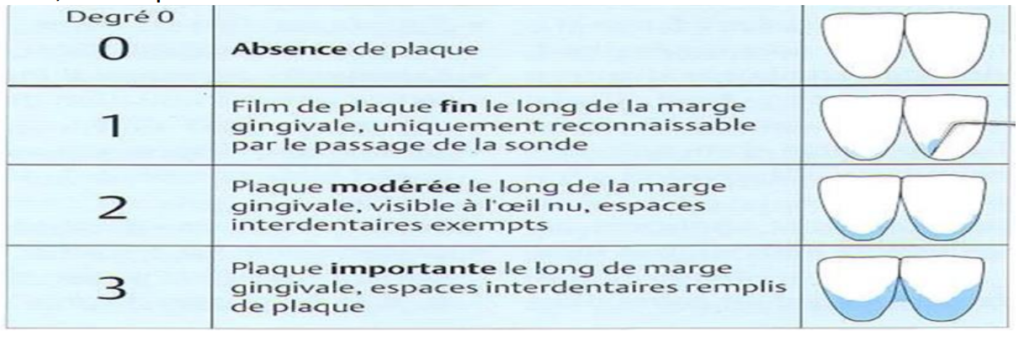

Il ne tient compte que de la différence d’épaisseur de plaque bactérienne et non pas de l’extension coronaire de la plaque dentaire, et il se calcule en l’absence de toute coloration et après avoir légèrement séché les dents à l’aide du spray à air, selon quatre scores :

| Degré | Description |

|---|---|

| 0 | Absence de plaque |

| 1 | Film de plaque fin le long de la marge gingivale, uniquement reconnaissable par le passage de la sonde |

| 2 | Plaque modérée le long de la marge gingivale, visible à l’œil nu, espaces interdentaires exempts |

| 3 | Plaque importante le long de marge gingivale, espaces interdentaires remplis de plaque |

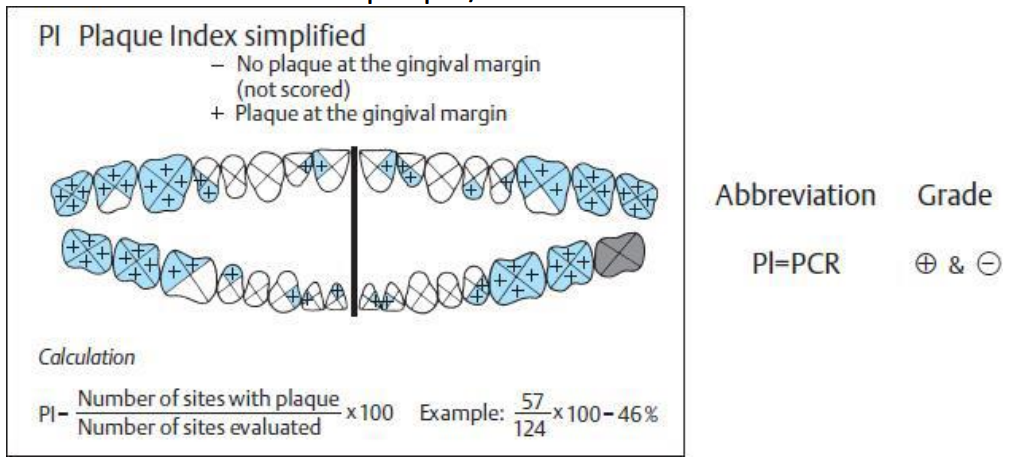

- Indice de plaque de O’Leary et al (Plaque Control Record – PCR) 1972 :

- – : absence de plaque dans la région gingivale marginale

- + : présence de plaque détectable à la sonde et visible après coloration

Nombre de faces avec plaque / Nombre de faces examinées × 100 Exemple : 57124×100=46%\frac{57}{124} \times 100 = 46\%12457×100=46% Pl – Plaque Index Simplified :- No plaque at the gingival margin (not scored)

- + Plaque at the gingival margin

Calcul : Nombre de sites avec plaque × 100

5.2.2. Les indices d’inflammation

Les indices gingivaux sont utilisés pour décrire l’état relatif du degré de santé et/ou de maladie des tissus gingivaux (apprécient le degré d’inflammation des tissus mous). Ces indices prennent en considération les critères suivants dans l’échelle d’évaluation : Couleur, Forme, Contour, Saignement gingival.

- Indice gingival de Löe et Silness (1963) :

L’indice gingival permet d’apprécier la sévérité et la localisation des gingivites. Cet indice peut également être utilisé dans le contrôle de l’efficacité d’une thérapeutique visant à réduire ou à éliminer l’inflammation gingivale. L’enregistrement est effectué de la même façon que le PI ; il est évalué séparément sur chacune des quatre unités gingivales d’une dent (vestibulaire, distale, linguale et mésiale), et le nombre maximum d’enregistrements par sujet est de 112. L’indice comporte une échelle avec quatre scores :

| Score | Description |

|---|---|

| 0 | Gencive normale |

| 1 | Légère inflammation gingivale avec un léger changement de couleur, aucun saignement provoqué |

| 2 | Inflammation modérée ; gencive de couleur rouge, rouge bleuté ; œdème, aspect vernissé ; il existe un saignement provoqué au sondage |

| 3 | Inflammation sévère, rougeur et œdème importants, tendance à l’ulcération et au saignement spontané |

La moyenne des scores obtenus pour chaque dent détermine l’indice gingival de la dent.

La somme des GI de toutes les dents divisée par le nombre de dents examinées détermine l’indice gingival de l’individu. Le GI peut être calculé pour un segment ou un groupe de dents.

- Indice de saignement sulculaire de Mühlemann (1971) :

Le SBI (Sulcus Bleeding Index) combine les signes cliniques de l’inflammation et le saignement après sondage. Il est généralement coté, d’une part, au niveau de la papille et d’autre part, au niveau de la gencive marginale selon 6 scores :

Voici le texte complet du document, extrait de l’OCR et organisé de manière claire et structurée, page par page, avec des titres et des sous-titres pour une meilleure lisibilité.

Indice de saignement au sondage (Bleeding On Probing – BOP)

| Score | Description |

|---|---|

| 0 | Gencive normale, <br> Pas de saignement au sondage |

| 1 | Saignement au sondage, <br> Pas de changement de couleur ou de contour |

| 2 | Saignement au sondage, <br> Érythème |

| 3 | Saignement au sondage, <br> Érythème, œdème moyen |

| 4 | Saignement au sondage, <br> Érythème, œdème important |

| 5 | Saignement au sondage, saignement spontané, <br> Œdème important avec ou sans ulcération |

Définition du BOP :

Le BOP est évalué comme la proportion de sites de saignement (évaluation dichotomique oui/non) lorsqu’elle est stimulée par une sonde manuelle standardisée avec une force contrôlée au fond du sulcus/poche à 4 sites (mésio-vestibulaire, disto-vestibulaire, mésio-lingual, distolingual) sur toutes les dents présentes.

- On note 0 pour l’absence de saignement au sondage, et 1 en présence de saignement au sondage.

- Il est exprimé en pourcentage :

Formule : (Nombre de sites avec saignement / Nombre de sites évalués) × 100 = % de saignement

Interprétation :

- BOP < 10 % : Santé gingivale sur un parodonte intact ou sur un parodonte réduit avec ou sans antécédent de maladie parodontale.

- BOP ≥ 10 % : Considéré comme un cas de gingivite.

5.2.3. Les indices de sévérité de l’atteinte parodontale

Ces indices sont destinés à déterminer l’incidence, la prévalence et la sévérité des parodontites pour une population donnée.

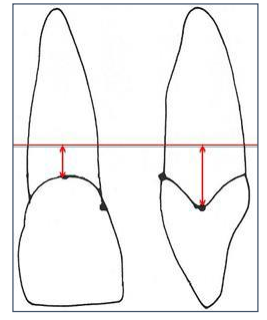

Indice de maladie parodontale de Ramfjord (1959) – PDI (Periodontal Disease Index)

- Objectif : Quantifier le caractère destructeur de la maladie parodontale en mesurant la perte d’ancrage de la dent plutôt que la profondeur des poches.

- Dents évaluées : 6 dents spécifiques (dents de Ramfjord) : 16, 21, 24, 36, 41, 44 (les dents de sagesse sont ignorées). Ces dents sont représentatives de l’ensemble de la denture (toutes catégories, maxillaires et quadrants).

Indice de maladie parodontale de Ramfjord (suite)

- Remplacement des dents manquantes : Les dents adjacentes distales (17, 22, 25, 37, 42, 45) remplacent les dents absentes.

- Évaluation : Combine gingivite (degrés 1, 2, 3) et parodontite (degrés 4, 5, 6) avec 3 degrés de sévérité pour chaque. Pour la parodontite, mesure la perte d’attache plutôt que la profondeur des poches.

Grille d’évaluation du PDI

Gencive

| Degré | Description |

|---|---|

| 0 | Absence d’inflammation et de modification de la gencive |

| 1 | Gingivite légère à modérée sur certains sites de la gencive qui entoure la dent |

| 2 | Inflammation légère à modérée de la gencive autour de la dent |

| 3 | Gingivite sévère, forte rougeur, saignement, ulcération |

Parodonte profond

| Degré | Description |

|---|---|

| 4 | Perte d’attache jusqu’à 3 mm, mesurée à partir de la jonction émail-cément |

| 5 | Perte d’attache de 3 à 6 mm |

| 6 | Perte d’attache de plus de 6 mm |

Calcul de l’indice :

- Total des gradations divisé par le nombre de dents examinées (6 maximum) = Indice PDI individuel.

- Limites :

- Ne distingue pas clairement gingivite (degrés 1-3) et parodontite (degrés 4-6).

- Une gingivite légère et une perte d’attache faible peuvent donner une moyenne < 3. Les degrés 1-3 et 4-6 doivent être évalués séparément.

- Adapté aux études épidémiologiques, pas à la pratique clinique.

Classification des récessions

Classification selon Miller (1985)

- Objectif : Évaluer le type de récessions et l’environnement parodontal pour donner un pronostic de recouvrement.

- Classes :

- Classe I : Récession du tissu marginal ne dépassant pas la ligne de jonction mucogingivale. Pas de perte des tissus parodontaux proximaux. Recouvrement complet possible.

Classification selon Miller (suite)

- Classe II : Récession atteignant ou dépassant la ligne de jonction mucogingivale. Pas de perte des tissus parodontaux proximaux. Recouvrement complet possible.

- Classe III : Récession atteignant ou dépassant la ligne de jonction mucogingivale, associée à une perte des tissus parodontaux proximaux ou une malposition dentaire. Recouvrement partiel envisageable.

- Classe IV : Récession atteignant ou dépassant la ligne de jonction mucogingivale avec perte importante des tissus parodontaux proximaux et/ou malposition. Pas de recouvrement possible, amélioration de l’environnement gingival uniquement.

Classification selon Cairo et al. (2011)

- Base : Niveau d’attache clinique interproximale.

- Classes :

- RT1 : Récession gingivale sans perte d’attache interproximale.

- RT2 : Récession avec perte d’attache interproximale ≤ perte d’attache vestibulaire.

- RT3 : Perte d’attache interproximale > perte d’attache vestibulaire.

Indices de mobilité

Indice de Mühlemann (1954)

| Degré | Description |

|---|---|

| 0 | Ankylose |

| 1 | Mobilité physiologique perceptible entre deux doigts |

| 2 | Mobilité transversale visible à l’œil nu < 1 mm |

| 3 | Mobilité transversale > 1 mm |

| 4 | Mobilité axiale |

Classification de Lindhe

| Degré | Description |

|---|---|

| 1 | Mobilité de la couronne dentaire de 0,2 à 1 mm (plan horizontal) |

| 2 | Mobilité de la couronne dentaire > 1 mm (plan horizontal) |

| 3 | Mobilité de la couronne dentaire dans le plan vertical également |

Indices d’atteintes de furcation

Classification de Glickman (1974)

- Base : Perte d’attache horizontale.

- Classes :

- Classe I : Atteinte du ligament parodontal au niveau de la furcation sans lyse osseuse clinique ou radiographique.

- Classe II : Alvéolyse au niveau d’une ou plusieurs faces de la furcation. Pénétration partielle de la sonde.

- Classe III : Furcation obstruée par la gencive, mais os détruit permettant le passage total de la sonde (vestibulo-lingual ou mésio-distal).

- Classe IV : Furcation ouverte, parodonte détruit, accès facile de la sonde.

Classification de Hamp (sens horizontal)

- Classe I : Lyse osseuse horizontale < 3 mm.

- Classe II : Lyse osseuse horizontale > 3 mm.

- Classe III : Lyse osseuse transfixante.

Tarnow et Fletcher (1984) (sens vertical)

| Degré | Description |

|---|---|

| A | Défaut osseux vertical de 1 à 3 mm |

| B | Défaut osseux vertical de 4 à 6 mm |

| C | Défaut osseux vertical ≥ 7 mm |

Indices d’anomalies occlusales

Degrés de l’usure denteaire selon Broca (1879)

| Degré | Description |

|---|---|

| 0 | Pas de traces d’usure |

| 1 | Usure de l’émail |

| 2 | Usure de l’émail et d’une partie de la dentine |

| 3 | Usure complète de l’émail : face masticatrice en dentine |

| 4 | Usure de la moitié de la dent, cavité pulpaire à nu |

Indice d’abrasion selon Aguel

| Degré | Description |

|---|---|

| 0 | Pas d’abrasion |

| 1 | Abrasion au niveau de l’émail |

| 2 | Abrasion de l’émail + apparition d’îlots de dentine |

| 3 | Abrasion de l’émail + apparition de surface de dentine |

| 4 | Abrasion importante, pulpe visible par transparence |

| 5 | Mise à nu de la pulpe |

5.2.4. Les indices déterminant les besoins en traitement

Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) (1982)

- Origine : Initié par l’OMS en 1977, publié par Ainamo et al. en 1982.

- Objectif : Évaluer la distribution, la sévérité de la maladie parodontale et les besoins en traitement.

Principe du CPITN

- Division : Denture divisée en 6 sextants : 17-14, 13-23, 24-27, 47-44, 43-33, 34-37.

- Condition : Un sextant est pris en compte s’il comporte au moins 2 dents fonctionnelles.

- Codage : Un code chiffré par sextant selon l’objectif (épidémiologie ou traitement).

- Épidémiologie : Examen de 10 dents témoins.

- Traitement :

- Enfants/adolescents : 6 dents témoins.

- Adultes ≥ 20 ans : Toutes les dents de chaque sextant.

- Remplacement : Une dent manquante n’est pas remplacée ; si la dent prévue manque, toutes les dents restantes du sextant sont examinées.

- Résultat : Code le plus élevé retenu par sextant.

Sextants et dents témoins :

| Sextant | Dents témoins (épidémiologie) | Dents témoins (traitement, enfants) |

|---|---|---|

| 17-14 | 16 | 16 |

| 13-23 | 11 | 11 |

| 24-27 | 26 | 26 |

| 34-37 | 36 | 36 |

| 43-33 | 41 | 41 |

| 47-44 | 46 | 46 |

Codage du CPITN

- Sonde spéciale OMS : Simplifie l’utilisation de l’indice.

- Paramètres évalués : Saignement, tartre, profondeur du sondage (pas la perte d’attache).

| Code CPITN | Description | Type de traitement (TN) |

|---|---|---|

| 0 | Gencive saine | Hygiène buccale personnelle (home care) – TN 0 |

| 1 | Saignement au sondage, pas de poches ni tartre/obturations débordantes | Instruction de l’hygiène buccale – TN I |

| 2 | Tartre sus/sous-gingival ou facteurs de rétention, profondeur ≤ 3 mm (bande noire 100% visible) | TN I + détartrage – TN II |

| 3 | Poche peu profonde (4-5 mm), bande noire partiellement visible | – |

| 4 | Poche profonde (≥ 6 mm), bande noire non visible | TN III |

Conclusion

- Les parodontites sont un fléau pour l’humanité.

- Relation démontrée entre plaque et perte d’attache, avec réponses variables selon les individus.

- Nécessité d’apprécier le risque parodontal plus finement (données microbiologiques/biologiques dès l’enfance).

- Utilité des enquêtes épidémiologiques pour évaluer nouvelles méthodes préventives/thérapeutiques.

Épidémiologie des maladies parodontales

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

Leave a Reply