Embryologie de l’organe dentaire

Introduction

La denture humaine comprend deux ensembles de dents : une denture primaire composée de 20 dents lactéales ou temporaires et une denture permanente composée de 32 dents.

Selon leur forme, ces dents sont classées en 4 groupes :

- Groupe incisif

- Groupe canine

- Groupe prémolaire

- Groupe molaire

Généralités

L’embryon comprend deux sortes de tissus :

- L’ectoderme : qui est un tissu épithélial. L’épithélium est constitué de cellules juxtaposées. On en distingue deux sortes :

- Les épithéliums de revêtement qui sont des tissus de protection et qui recouvrent tous les autres tissus.

- Les épithéliums glandulaires qui sont issus d’invagination d’épithéliums de revêtement et dont les cellules sont capables d’excréter les substances qu’elles élaborent.

- Le mésenchyme : est à l’origine de tous les tissus conjonctifs et se situe à l’intérieur de l’enveloppe ectodermique.

1- Origine embryonnaire de l’organe dentaire

- Au 24ème jour, l’extrémité céphalique de l’embryon présente un énorme bourgeon frontal sous lequel se situe une large béance : le stomodeum ou bouche primitive.

- Au 25ème jour, dans les territoires latéraux de la région céphalique, se développent à partir d’amas de mésenchyme les deux premiers arcs branchiaux, les bourgeons maxillaires et mandibulaires constituant le 1er arc.

- Au 27ème jour, la bouche primitive communique avec le tube digestif. Le stomodeum est alors limité latéralement par les deux bourgeons maxillaires, et ventralement par les deux bourgeons mandibulaires.

- L’arc mandibulaire constitue le plancher de la bouche sur lequel prendra naissance la langue.

- Entourant le stomodeum, les cinq bourgeons faciaux (masses mésenchymateuses) constituent des centres de croissance. En augmentant de volume, ils effacent progressivement les sillons qui les séparent. En profondeur, ces bourgeons permettent l’installation du système dentaire.

- Au 27ème jour de la vie intra-utérine, la cavité buccale primitive est tapissée d’un épithélium. Cet épithélium recouvre le mésenchyme, tissu conjonctif embryonnaire constituant l’essentiel des bourgeons faciaux. Dans ce tissu se remarquent des rameaux nerveux provenant du nerf trijumeau, ainsi que des vaisseaux embryonnaires. Une membrane basale nette sépare l’épithélium du mésenchyme.

2- Morphogenèse primaire des arcades dentaires

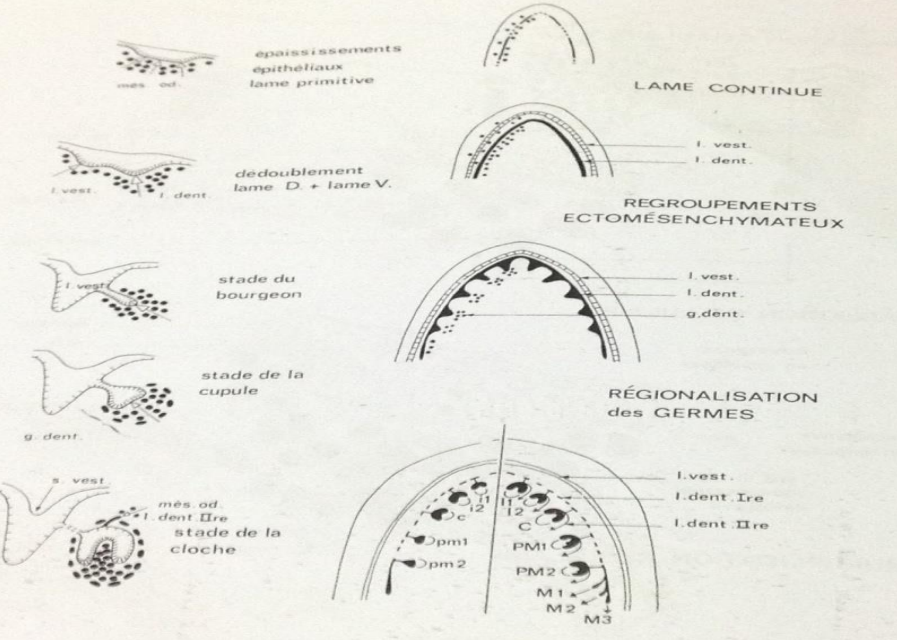

Le processus, ou morphogenèse primaire, qui va permettre la constitution des germes dentaires se traduit par des transformations cellulaires et tissulaires, à la fois épithéliales et mésenchymateuses. Dans un premier temps, ces transformations mettent progressivement en place une première structure, épithéliale, la lame primitive.

1- Arcade dentaire

Chez l’embryon humain de 12 à 15 mm (6ème semaine), l’épithélium de la bouche prolifère et donne naissance à un bourrelet épithélial continu, en forme de fer à cheval, ouvert vers l’arrière, qui représente la future arcade dentaire. Il existe une arcade dentaire par maxillaire.

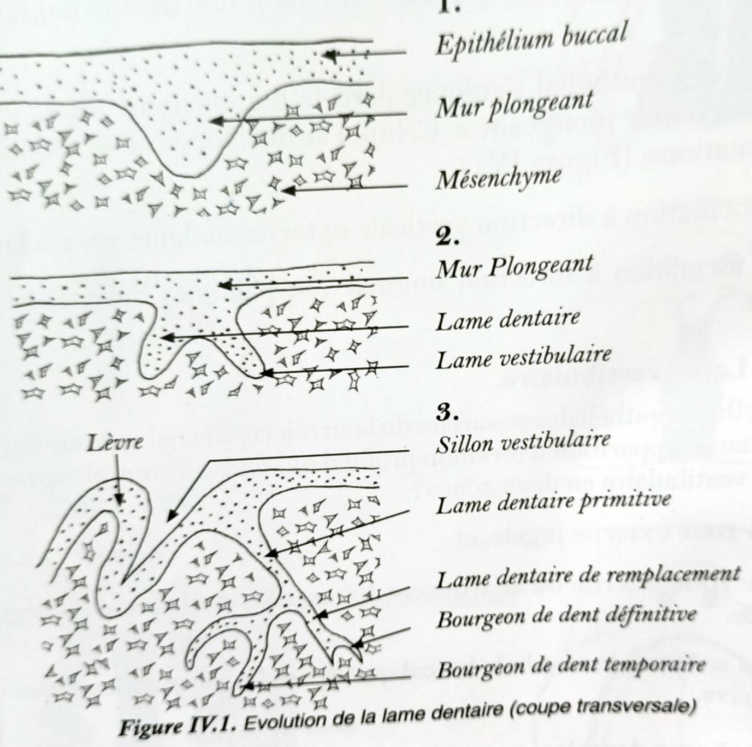

Le bourrelet épithélial s’enfonce dans le mésenchyme sous-jacent et constitue le mur plongeant. Celui-ci se développe et se dédouble en deux formations :

- Une formation à direction verticale externe, ou lame vestibulaire,

- Une formation à direction linguale (ou palatine) interne, la lame dentaire.

2- Lame vestibulaire

Les cellules épithéliales en surface du bourrelet épithélial se désintègrent, provoquant l’apparition d’un sillon profond qui divise le mur plongeant et la lame vestibulaire en deux zones :

- Une zone externe jugale, et

- Une zone interne où se trouvent les arcades dentaires et la région linguale.

Ainsi se forme le vestibule buccal qui sépare les joues ou les lèvres de la gencive.

3- Lame dentaire

Dans le maxillaire inférieur, la lame dentaire proprement dite s’infléchit en direction linguale, son bord libre donne dix bourgeons de dents temporaires.

La différenciation des bourgeons dentaires est légèrement en avance dans la lame dentaire inférieure par rapport à la lame dentaire supérieure.

- Les bourgeons des incisives inférieures apparaissent en premier chez l’embryon de 17 mm (7 semaines).

- Ceux des incisives supérieures sont plus tardifs (24 mm ou 8 semaines).

- Les bourgeons des canines inférieures ont une évolution parallèle à celle des incisives.

- Les bourgeons des premières prémolaires s’observent chez l’embryon de 25-30 mm (8-9 semaines).

- Ceux des deuxièmes prémolaires sont plus tardifs (45-50 mm ou 10-11 semaines).

En se développant, chaque bourgeon se détache de la lame dentaire et se place en direction distale et vestibulaire. La lame dentaire de son côté s’étire et s’amincit, ses cellules dégénèrent et disparaissent par endroits, ce qui lui donne un aspect perforé.

4- Lame dentaire de remplacement

Malgré sa régression, la lame dentaire primitive donne naissance, au-dessus des bourgeons des dents temporaires, et en direction linguale, à dix nouveaux prolongements épithéliaux. L’ensemble de ces nouveaux prolongements constitue la lame dentaire de remplacement. À partir de ces prolongements secondaires, on assiste à l’apparition des bourgeons des dents définitives.

- Les bourgeons des incisives et des canines permanentes s’individualisent au 4ème mois de la vie embryonnaire.

- Les bourgeons des prémolaires permanentes sont plus tardifs :

- À la naissance, pour les premières prémolaires,

- À l’âge de neuf mois après la naissance, pour les deuxièmes prémolaires.

Les bourgeons des dents de remplacement sont primitivement en situation linguale ou palatine par rapport à la dent temporaire. Au cours de leur croissance, ils migrent et vont se placer sous les racines des dents temporaires du côté vestibulaire.

5- Formation des molaires

Les bourgeons dentaires des molaires apparaissent chez l’embryon de 50 cm (11 semaines). Ils se développent à partir d’une expansion du bord distal libre de la lame dentaire primitive, au-delà du bourgeon de la deuxième molaire temporaire. Cette expansion donne d’abord naissance au bourgeon de la première molaire chez l’embryon de 9 cm (3ème-4ème semaine). Le bourgeon de la troisième molaire n’apparaît que vers l’âge de 4 ans après la naissance.

La lame dentaire disparaît entièrement vers l’âge de 4 ans. Cependant, des fragments épithéliaux peuvent persister et donner des formations épithéliales globulaires appelées « perles de Serre », qui peuvent être kératinisés ou non. Ces reliquats embryonnaires sont à l’origine de kystes épithéliaux paradentaires.

3- Morphogenèse primaire du germe dentaire

Le germe dentaire associe des formations d’origine différente, épithéliales et mésenchymateuses. Sa morphogenèse primaire regroupe des stades successifs depuis l’apparition du bourgeon jusqu’à la constitution du follicule dentaire.

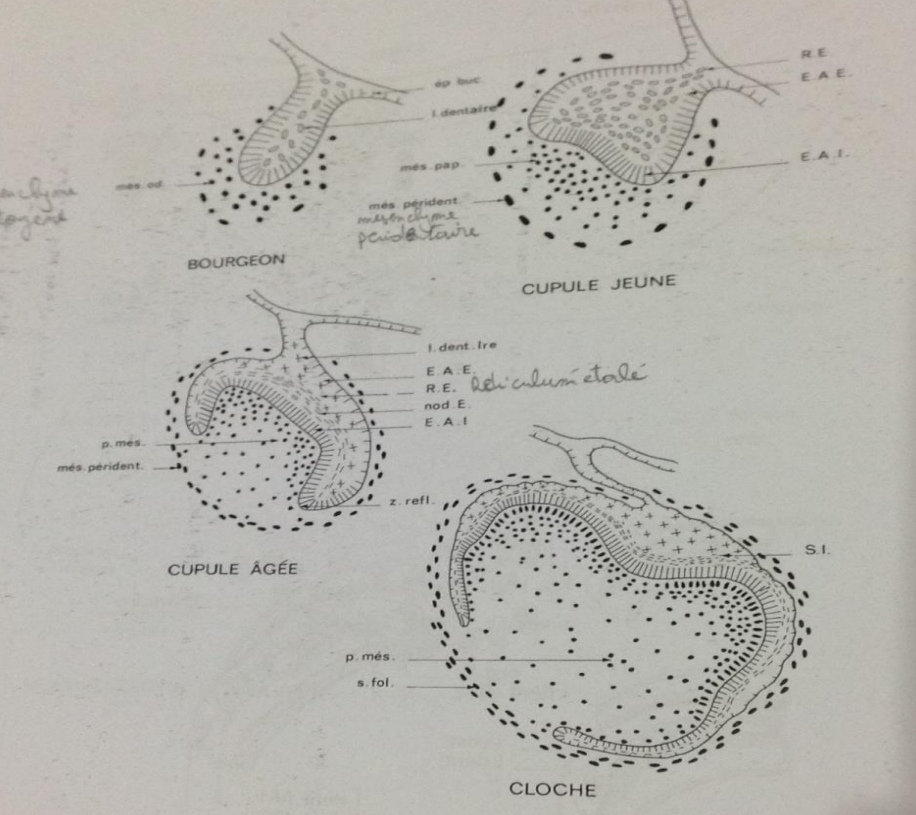

A- Stade du bourgeon

Le germe dentaire est constitué par une masse de cellules épithéliales en multiplication active et revêtue d’une membrane basale. La masse épithéliale est entourée par une concentration cellulaire qui sera à l’origine de la papille dentaire et du sac folliculaire, alors que la prolifération épithéliale donnera naissance à l’organe de l’émail.

Nœuds de l’émail : Au cours de la transformation du stade de bourgeon au stade de la cupule, se met en place une structure appelée nœud de l’émail. Les incisives possèdent un seul nœud de l’émail, tandis que les molaires en possèdent plusieurs. Leur nombre dépend du nombre de cuspides que possède la dent. En effet, les nœuds de l’émail jouent un rôle dans la morphogenèse coronaire (cuspidogenèse) et régulent la forme de la dent. Dans les molaires, le nœud de l’émail qui apparaît en premier est appelé nœud de l’émail primaire, ceux qui apparaissent par la suite sont appelés nœuds de l’émail secondaires.

B- Stade de la cupule

Le bourgeon prend la forme d’une cupule, la prolifération cellulaire épithéliale se coulant entre les concentrations mésenchymateuses odontogènes, dont l’une centrale et dense s’oppose à cette prolifération, alors que l’autre, périphérique et plus lâche, s’étend sur le pourtour. On distingue alors nettement :

- Un ensemble épithélial,

- Une papille mésenchymateuse,

- Une enveloppe mésenchymateuse.

L’ensemble épithélial : Plusieurs couches cellulaires se constituent au sein de l’ensemble épithélial. Ainsi s’observent une couche externe et une couche interne. Entre ces deux couches, les cellules les plus centrales forment un tissu de remplissage. Sa structure se précise, évoluant vers celle du réticulum étoilé fait de cellules étirées, séparées par une substance intercellulaire et reliées entre elles par des prolongements effilés. Cette évolution coïncide avec une augmentation de volume de la cupule. À la bordure de l’organe de l’émail, l’épithélium externe et interne sont en continuité, formant la « zone de réflexion ».

Le mésenchyme papillaire et péridentaire : La condensation mésenchymateuse principale est centrée sous l’organe de l’émail, une autre condensation entoure plus ou moins complètement le germe dentaire.

La membrane basale : Située entre les tissus mésenchymateux et épithélial, elle est composée de fibres de collagène et de réticuline noyées dans des glycoprotéines.

Ainsi, à ce stade, le germe dentaire est constitué d’une partie épithéliale qui va donner l’organe de l’émail et d’une partie mésenchymateuse à l’origine de la papille dentaire et de la dentine.

4- Morphogenèse coronaire définitive du germe dentaire

La morphogenèse coronaire définitive débute au stade de la cloche dentaire, où les différences morphologiques peuvent alors être reconnues entre les germes.

Stade de la cloche

À ce stade, l’histogénèse de l’organe de l’émail se précise, aboutissant à la mise en place de quatre couches cellulaires distinctes. Par contre, l’histogénèse de la papille est moins avancée et caractérisée par des variations dans la répartition de ses cellules embryonnaires, les fibroblastes.

L’organe de l’émail : L’ensemble des couches précédemment décrites de l’organe de l’émail poursuit son évolution et s’enrichit d’un quatrième élément, le stratum intermedium, qui apparaît entre l’épithélium interne et le réticulum étoilé.

- L’épithélium adamantin externe est formé de cellules cuboïdes ou même aplaties. Des desmosomes unissent ces cellules entre elles et avec celles du réticulum étoilé.

- Les cellules de l’épithélium adamantin interne varient morphologiquement depuis la zone de réflexion jusqu’à la future cuspide. En effet, dans la zone de réflexion, la couche épithéliale est constituée par des cellules de type embryonnaire ; au sommet de la future cuspide, les cellules sont nettement étirées.

La papille mésenchymateuse : La région papillaire se distingue nettement du conjonctif banal maxillaire par :

- Sa densité cellulaire,

- L’importance des fibrilles de collagène,

- La richesse de sa substance fondamentale en mucopolysaccharides.

Les capillaires et les fibres nerveuses y apparaissent nombreux.

Le sac dentaire ou sac folliculaire apparaît dès le stade de la cupule. Au stade de la cloche, il entoure nettement le mésenchyme papillaire et l’organe de l’émail, laissant passer à sa partie supérieure la lame dentaire et à sa partie inférieure les axes vasculaires et nerveux. Il est constitué de collagène et de vaisseaux.

La membrane basale : Il existe des hémidesmosomes entre la membrane plasmique du préadamantoblaste et la membrane basale.

5- Formation de la racine

Après formation de la couronne, l’épithélium adamantin externe et interne continuent à proliférer pour constituer, en se réunissant, la gaine de Hertwig, qui se développe comme un épithélium à deux assises cellulaires et qui va délimiter la racine de la dent, lui donnant sa morphologie.

Les cellules de la bordure extrême de la zone de réflexion se divisent, il y a formation d’une amorce de collerette au niveau de la zone cervicale. Il en résulte une division de l’espace situé à la base du germe :

- En 2 parties pour les molaires mandibulaires biradiculées,

- En 3 parties pour les molaires maxillaires triradiculées.

C’est le temps initial de la formation de la racine.

Deux membranes basales, interne et externe, isolent les deux épithéliums (adamantin interne et adamantin externe) des deux mésenchymes adjacents : celui du sac folliculaire et celui de la pulpe dentaire.

À l’intérieur de cette gaine se forme la dentine radiculaire à partir des odontoblastes, tandis qu’à l’extérieur se forment les tissus parodontaux.

6- Formation du sac folliculaire

À la périphérie du germe dentaire et de la gaine de Hertwig, des fibres de collagène s’organisent très rapidement et l’entourent complètement d’une sorte d’enveloppe qui a l’aspect d’un feutrage : c’est le sac dentaire ou sac folliculaire.

C’est à partir de cette enveloppe conjonctivo-vasculaire que les tissus de soutien vont se différencier et s’édifier pour donner naissance :

- Au cément,

- Au desmodonte,

- À l’os alvéolaire,

- Et enfin au tissu gingivo-conjonctif.

Bibliographie

- ABDELALI Mohamed, Histologie embryologie dentaire, Office des publications universitaires.

- R. Benoit, M. Lemire, C. Pellerin, Embryologie dentaire introduction à la biologie du développement, Julien Prélat – éditeur.

- J.J. Barrelle, Simon Hirsch, Introduction à la parodontologie.

- M.M. Auriol, Y. Le Charpentier, G. Le Naour, Histologie du complexe pulpodentinaire, EMC.

- UE MCF-Goldsmith, La formation de la racine dentaire.

Embryologie de l’organe dentaire

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

Embryologie de l’organe dentaire

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.