Douleurs oro-faciales chez le sujet âgé Sédation chez le sujet âgé

Douleurs oro-faciales chez le sujet âgé Sédation chez le sujet âgé

Douleurs Oro-Faciales Chez le Sujet Âgé

Introduction

La douleur est définie par l’International Association for the Study of Pain (IASP) comme : « Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. »

Chez le sujet âgé, l’évaluation de la douleur est complexe en raison de plusieurs facteurs :

- Déclin cognitif.

- Capacités de communication altérées.

- Comorbidités liées à l’âge, qui compliquent le traitement médicamenteux adéquat.

Classification des Douleurs Oro-Faciales

Les douleurs oro-faciales peuvent être classées selon plusieurs critères :

- L’étiologie

- La temporalité

- Douleur aiguë (symptôme)

- Douleur chronique (maladie, durée ≥ 3 mois)

- Le mécanisme

- Douleur nociceptive

- Douleur inflammatoire

- Douleur neuropathique

- Douleur psychogène

- Douleur idiopathique

- La topographie

- Douleur primaire

- Douleur secondaire (projetée, référée)

Évaluation de la Douleur

Évaluation Quantitative

- Patient communicant : Échelle Verbale Simple (EVS) est privilégiée :

- 0 : Pas de douleur

- 1 : Faible

- 2 : Modérée

- 3 : Intense

- 4 : Extrêmement intense

- Patient non communicant : Échelle Algoplus est recommandée.

Évaluation Qualitative

L’évaluation repose sur un interrogatoire précis pour recueillir les informations suivantes :

- Histoire de la douleur.

- Histoire de la maladie.

- Ancienneté de la douleur : aiguë ou chronique (≥ 3 mois).

- Localisation (à l’aide de schémas corporels si nécessaire).

- Profil évolutif : diurne ou nocturne, accès douloureux.

- Facteurs déclenchants et/ou aggravants.

- Facteurs de soulagement.

- Caractéristiques et mécanismes : nociceptive ou neuropathique.

- Retentissement sur les activités quotidiennes, la qualité de vie et le sommeil.

Différents Types de Douleurs Oro-Faciales Chez le Sujet Âgé

Douleurs Neuropathiques

Névralgies Faciales Essentielles

La névralgie du trijumeau (NTC) est définie par l’IASP comme « une douleur soudaine, habituellement unilatérale, sévère, brève et récurrente, se distribuant sur une ou plusieurs branches du cinquième nerf crânien ». C’est la plus fréquente des névralgies.

Critères diagnostiques (ICHD – International Classification of Headache Disorders) :

A. Au moins trois crises de douleur faciale unilatérale.

B. Survenant dans une ou plusieurs branches du nerf trijumeau, sans irradiation au-delà.

C. La douleur présente au moins trois des quatre caractéristiques suivantes :

- Crises paroxystiques durant d’une fraction de seconde à deux minutes.

- Intensité sévère.

- Sensation de décharge électrique, élancement, coup de poignard ou piqûre.

- Provoquée par des stimuli inoffensifs sur le côté atteint du visage.

D. Sans déficit neurologique évident.

E. Non expliquée par un autre diagnostic ICHD.

Épidémiologie :

- Incidence augmente avec l’âge, prédominante après 50 ans.

- Sexe-ratio : 3 femmes pour 2 hommes.

- Âge moyen de début : > 50 ans.

Sémiologie :

Le diagnostic repose sur cinq éléments cliniques :

- Typologie de la douleur.

- Topographie de la douleur.

- Circonstances de déclenchement.

- Période réfractaire entre les crises.

- Absence de signes neurologiques déficitaires après les crises.

Diagnostic différentiel :

- Névralgie trigéminale douloureuse (NTD, anciennement névralgies secondaires).

- Névralgies non trigéminales :

- Névralgie du glossopharyngien.

- Névralgie du nerf intermédiaire.

Traitement :

- Conventionnel : Médical.

- Chirurgical.

- Lésionnel :

- Compression par ballon percutané du ganglion de Gasser.

- Thermocoagulation percutanée rétrogassérienne.

- Radiochirurgie.

Névralgies Faciales Symptomatiques

Elles résultent d’un traumatisme nerveux (chirurgie ORL, stomatologique, maxillo-faciale, carcinologique, esthétique, etc.), d’une amputation, d’une sclérose en plaques, d’un zona, d’un processus tumoral ou d’une radiothérapie cervico-faciale.

Caractéristiques :

- Douleur continue, parfois paroxystique.

- Absence de zone gâchette.

- Signes objectifs de lésion nerveuse (hypoesthésie).

- Contexte évocateur (tumoral, infectieux, vasculaire).

Névralgie du Glossopharyngien

- Apparaît entre 40 et 50 ans, légère prédominance féminine.

- Très rare, affecte la IXe paire crânienne.

- Douleur brutale, déclenchée par la déglutition ou la parole.

- Extrêmement violente, décrite comme un coup de couteau, une application de fer rouge ou une décharge électrique.

- Zone gâchette : région amygdalienne, sillon amygdaloglosse, paroi latérale du pharynx, plancher buccal postérieur.

- Évolution par paroxysmes sans fond douloureux permanent, avec des rémissions qui se raccourcissent, pouvant mener à un état de mal.

Névralgie du Nerf Intermédiaire (Névralgie Géniculée)

- Syndrome rare affectant le nerf intermédiaire de Wrisberg.

- Douleur profonde dans l’oreille, décrite comme des décharges électriques ou un « tisonnier ».

- Zone gâchette : mur postérieur du conduit auditif.

Douleurs Nociceptives

Douleurs et Troubles Temporo-Mandibulaires (TTM)

Les TTM regroupent les douleurs et dysfonctions impliquant les muscles masticateurs et les articulations temporo-mandibulaires (ATM).

Douleurs Référées : Cardiopathies Ischémiques

- Douleurs au cou, aux épaules, aux bras et en région oro-faciale.

- Caractéristiques : bilatérale, paroxystique, sévère, souvent au niveau du cou ou de la mandibule.

- En l’absence d’étiologie locorégionale, un examen cardiovasculaire est requis.

Syndrome d’Eagle

- Entité rare et controversée.

- Caractérisée par une apophyse styloïde longue irritant les structures avoisinantes.

Atteintes Rhumatismales

- Polyarthrite rhumatoïde : 40 à 100 % des patients ont une atteinte de l’ATM, apparaissant en moyenne 2 ans après le diagnostic.

Douleurs Secondaires aux Affections Stomatologiques

- Douleurs pulpaires.

- Syndrome du septum.

- Dents incluses.

- Alvéolites post-extraction dentaire.

- Odontalgies d’origine extradentaire.

- Odontalgies d’origine sinusienne.

- Odontalgies d’origine viscérale (angine de poitrine, sclérose en plaques).

- Lésions muqueuses et infections.

Céphalées

Douleurs Idiopathiques

Stomatodynie (« Burning Mouth Syndrome »)

- Sensation de brûlure intra-orale sans cause médicale ou dentaire identifiable.

- Douleur chronique, continue, souvent bilatérale, rarement accompagnée de dysesthésies (langue, palais, gencives, lèvres, pharynx).

- Aucune lésion visible.

- Spontanée ou aggravée par des aliments épicés/acides.

- La prise alimentaire peut réduire les sensations.

- Accompagnée de soif, bouche sèche ou troubles gustatifs.

- Exclure : brûlures liées à radiothérapie/chimiothérapie, xérostomie médicamenteuse, causes systémiques (syndrome de Sjögren, diabète, carences vitaminiques).

Odontalgie Idiopathique

- Douleur dentaire sans cause organique.

- Touche principalement les prémolaires et molaires, plus souvent au maxillaire.

- Peut concerner une « dent fantôme » (douleur après extraction).

Algie Faciale Idiopathique

- Douleur continue, sans trajet nerveux précis ni zone gâchette, non paroxystique.

- Uni- ou bilatérale, modérée, décrite comme un tiraillement, serrement, percement ou brûlure.

- Ne survient pas la nuit.

- Localisée au visage ou au maxillaire supérieur, pouvant diffuser (cervicalgies, lombalgies, céphalées associées).

- Peut apparaître après un traumatisme ou des interventions multiples.

- Signes neurologiques limités (dysesthésies, allodynie).

Douleurs Néoplasiques

- Symptôme d’un cancer local ou à distance.

- Cancers pouvant métastaser en oro-facial : thyroïde, œsophage, sein, poumon, rein, foie, organes génitaux féminins, prostate, colon, rectum.

- Une métastase aux mâchoires peut être le seul signe d’un cancer primaire.

- Douleurs induites par chimiothérapie ou radiothérapie.

Sédation Chez le Sujet Âgé

Introduction

En Algérie, les sujets âgés (≥ 65 ans) représentent 5 % de la population. Leur prise en charge est complexe en raison de la polypathologie et d’un terrain particulier. La sédation offre une aide précieuse pour gérer les seniors dans un contexte non anxiogène.

Modifications Pharmacocinétiques Chez le Sujet Âgé

La pharmacocinétique étudie l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion des médicaments. Chez le sujet âgé :

- Dénutrition fréquente : Hypoprotidémie + hémoconcentration → risque de surdosage des médicaments liés aux protéines plasmatiques.

- Masse grasse élevée : Stockage accru des médicaments lipophiles.

- Métabolisation hépatique : Peu modifiée chez le sujet sain.

- Fonction rénale diminuée : Risque de surdosage médicamenteux.

- Barrière hémato-encéphalique : Perméabilité modifiée, sensibilité accrue aux médicaments agissant sur le SNC.

- Résorption digestive : Ralentie.

Indications de la Sédation Chez le Sujet Âgé

- Peur et anxiété.

- Procédures dentaires longues ou traumatisantes.

- Conditions médicales aggravées par le stress (angine de poitrine, asthme, épilepsie).

- Déficience mentale.

- Anesthésie locale inefficace.

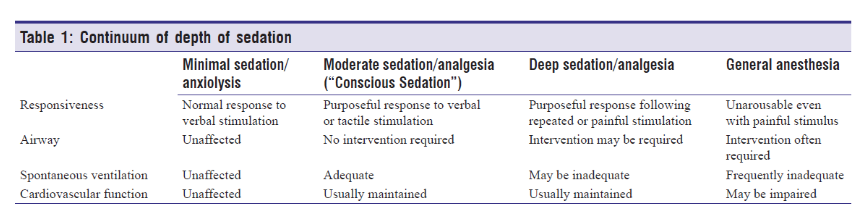

Niveaux de Sédation

Dépendent de :

- Niveau d’anxiété.

- Durée de la procédure.

- Antécédents médicaux.

- Pathologies générales.

Différents Types de Sédation Chez le Sujet Âgé

Sédation Consciente par Inhalation

Défis de la Sédation Dentaire Consciente

- Voies aériennes partagées entre dentiste et anesthésiste.

- Phobie et anxiété.

- Conditions médicales coexistantes (anomalies cardiaques, instabilité mentale, épilepsie).

- Risques d’arythmies dues à la stimulation du nerf trijumeau.

- Risque de perte de conscience, dépression respiratoire ou cardiovasculaire.

- Syncope vasovagale due à la position des jambes dans le fauteuil dentaire.

Effets Cliniques du MEOPA (Mélange Équimolaire Oxygène-Protoxyde d’Azote)

- Sédation obtenue en 2-3 minutes.

- État de conscience modifié, patient vigile, capable de communiquer.

- Conservation des réflexes pharyngolaryngés et des mouvements respiratoires.

- Analgésie de surface.

- Anxiolyse, euphorie.

- Amnésie.

- Augmentation de la suggestibilité.

Effets Indésirables du MEOPA

- Rares (< 10 %) :

- Nausées, vomissements.

- Malaises, dysphorie.

- Excitation, agitation.

- Sédation profonde.

- Céphalées bénignes.

Contre-Indications du MEOPA

- Hypertension intracrânienne.

- Cavité aérienne close dans l’organisme.

- Traumatisme crânien non évalué.

- Traumatisme maxillo-facial.

- État hémodynamique précaire.

- Insuffisance cardiaque.

- Altération de l’état de conscience.

Technique : MEOPA

- Molécule : Mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote (« gaz hilarant »).

- Administration via masque ou embout nasal, effets en 3-5 minutes.

- Quantité contrôlée pendant la procédure.

- Post-procédure : oxygène pur pour éliminer le protoxyde d’azote.

- Dispositif légal : Autorisé en cabinet dentaire en France, sous condition de formation (AFSSAPS).

MEOPA et Personnes Âgées

- Pas de métabolisation rénale/hépatique, idéal pour les seniors.

- Pas d’adaptation posologique ni risque de surdosage.

Sédation Orale Consciente

- Administration de sédatifs (pilules) 1 heure avant l’acte.

- Médicament principal : Triazolam (Halcion®), famille des benzodiazépines (Diazépam, Zaleplon, Lorazépam).

- Effets : Somnolence, possibilité de s’endormir, communication maintenue.

- Impacte mémoire et motricité, accompagnateur requis.

Sédation Intraveineuse (IV)

- Forme la plus profonde de sédation consciente.

- Médicaments : Benzodiazépines (Diazépam, Midazolam), Kétamine, Propofol, Opioïdes (Sufentanil).

- Surveillance : fréquence cardiaque, tension artérielle, taux d’oxygène.

- Indiquée pour anxiété dentaire sévère ou procédures longues.

Anesthésie Générale

- Sédation inconsciente, patient non réactif même aux stimuli douloureux.

- Nécessite assistance ventilatoire et cardiovasculaire.

- Objectifs : Perte de conscience, absence de douleur, relâchement musculaire.

- Ventilation spontanée souvent inadéquate.

- Fonction cardiovasculaire potentiellement altérée.

Conclusion

- Les douleurs oro-faciales chez le sujet âgé sont souvent chroniques, avec des retentissements multiples, rendant leur prise en charge complexe sur un terrain fragile et anxieux.

- La sédation consciente est une technique précieuse pour les patients anxieux, mais ne remplace pas une anesthésie locale efficace ou une bonne gestion comportementale.

- Le choix de la voie d’administration et du médicament doit être adapté à l’état du patient.

- La formation du personnel en sédation est essentielle.

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Leave a Reply