Détartrage – surfaçage radiculaire

Détartrage – surfaçage radiculaire

Introduction

Le premier objectif du traitement parodontal est d’éliminer le biofilm, les toxines bactériennes et le tartre, qui constituent les facteurs étiologiques de la maladie parodontale. Face à ce constat, plusieurs moyens thérapeutiques ont été mis en œuvre pour permettre l’élimination physique de ces agents pathogènes. Le détartrage et le surfaçage radiculaire représentent le gold standard du traitement parodontal initial, offrant des résultats reproductibles en termes de réduction de l’inflammation, de gain d’attache et de diminution de la profondeur de poche.

1. Objectifs

- Comprendre l’étiologie des maladies parodontales

- Comprendre le plan de traitement en parodontologie

- Définir le détartrage et le surfaçage radiculaire

- Expliquer les différents moyens utilisés lors du détartrage et du surfaçage

2. Rappels

2.1 L’étiologie de la maladie parodontale

Les maladies parodontales sont des maladies inflammatoires d’origine multifactorielle. On distingue :

- La cause directe microbienne : le biofilm

- Les facteurs qui favorisent la formation et l’accumulation du biofilm : le tartre, les obturations débordantes, etc.

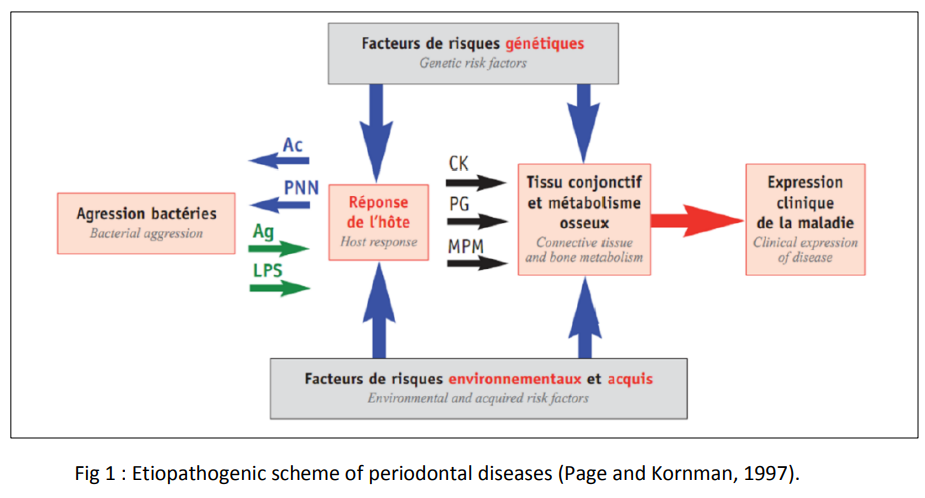

- Les facteurs qui modifient la pathogénie des maladies parodontales : les facteurs généraux (Fig. 1 : Etiopathogenic scheme of periodontal diseases, Page and Kornman, 1997).

Le biofilm bactérien : Un biofilm, tel qu’il a été défini par Costerton et coll. (1994), est « une association de bactéries (d’une même espèce ou de plusieurs espèces) adhérant à une surface, au sein d’une matrice d’exopolymères sécrétée par les bactéries elles-mêmes, parcourue par des canaux aqueux ouverts contenant différents nutriments ».

2.2 Le Tartre

Le tartre est une calcification de la plaque dentaire qui se dépose sur les dents ainsi que sur toutes autres structures solides de la cavité buccale.

Structure du tartre

Le tartre possède une structure stratifiée dans laquelle le degré de calcification varie en fonction des différentes strates. Il est caractérisé par la présence de cristaux d’apatite inorganique sous forme d’aiguilles. La longueur de ces aiguilles varie entre 5 et 100 µm. À l’intérieur du matériau minéralisé, on peut discerner des contours de bactéries calcifiées et, à la surface, une couche de tartre immature non minéralisé.

Le tartre renferme 70 à 80 % de sels inorganiques, dont les deux tiers sont sous forme cristalline :

- L’hydroxyapatite

- La whitelockite de magnésium (plutôt présente dans le tartre sous-gingival)

- Le phosphate octocalcique

- La brushite (présente en grande proportion dans le tartre sus-gingival)

Le calcium (Ca) et le phosphore (P) constituent les éléments les plus importants avec un rapport Ca/P compris entre 1,66 et 2. Le reste des éléments inorganiques est constitué de petites quantités de magnésium, sodium et carbonates de fluor.

La plus grande partie organique du tartre (environ 20 %) est constituée de protéines et d’hydrates de carbones, les lipides ne constituant qu’une portion mineure.

Types de tartre

- Tartre supra-gingival : Localisé aux collets des dents, d’origine salivaire, il est plus clair (sa couleur se modifie en fonction des aliments, des boissons ingérées et de la consommation de tabac, etc.) et facile à éliminer.

- Tartre sous-gingival : Peu visible à l’œil nu, car situé en sous-gingival, en contact ou non avec la surface radiculaire. Il est d’origine sulculaire et de couleur foncée.

Mise en évidence du tartre

- Cliniquement :

- Tartre sus-gingival : Visible en regard des canaux excréteurs des glandes salivaires, au niveau des faces linguales des incisives inférieures et des faces vestibulaires des premières molaires supérieures.

- Tartre sous-gingival : Invisible, décelable par l’insertion d’une sonde parodontale au niveau de la poche parodontale.

- Radiologiquement : Souvent invisible si la masse du tartre est en superposition avec les tissus durs dentaires, mais on peut remarquer la présence de spicules de tartre au niveau des espaces inter-dentaires.

2.3 Plan de traitement en parodontologie

Pour chaque patient atteint de maladie parodontale, une stratégie thérapeutique doit être définie et suivie. Le but de cette thérapeutique parodontale est de restaurer la santé et la fonction du parodonte, de rendre les dents biologiquement acceptables pour les tissus parodontaux environnants et d’assurer la préservation des dents.

Selon Lindhe, le traitement parodontal peut être divisé, dans un but didactique, en 4 phases :

- Phase systémique : Objectif d’éliminer ou de réduire l’influence des facteurs systémiques de risque.

- Phase initiale (étiologique) : Objectif de stopper la progression de la maladie parodontale par l’élimination des facteurs étiologiques. Elle consiste en :

- Motivation du patient à l’hygiène

- Extraction des dents irrécupérables

- Élimination complète du tartre

- Surfaçage radiculaire

- Utilisation (possible) des agents antimicrobiens

- Dentisterie restauratrice

- Traitement des traumatismes occlusaux

- Phase corrective : Objectif de corriger les séquelles de la maladie parodontale et ainsi restaurer la fonction et l’esthétique.

- Phase de maintenance : Objectif de prévenir la réinfection et la récidive de la maladie parodontale.

3. Définitions

3.1 Le détartrage

Le détartrage représente l’acte qui permet d’éliminer les dépôts de plaque, de tartre et les colorations diverses au niveau des surfaces dentaires. En fonction de la localisation des dépôts, le détartrage sera dit sus-gingival ou sous-gingival.

3.2 Le surfaçage radiculaire

Le surfaçage radiculaire élimine :

- La flore microbienne adhérant aux surfaces radiculaires ou évoluant librement à l’intérieur de la poche,

- Le tartre résiduel,

- Le cément et la dentine contaminés par les bactéries et leurs produits.

Ces dernières années, un autre terme est préféré au surfaçage radiculaire : le débridement parodontal. Ce traitement, plus conservateur, a pour but la décontamination radiculaire ainsi que l’élimination des agents toxiques à l’aide d’instruments manuels ou ultrasoniques, mais il n’inclut pas le lissage radiculaire ni l’élimination systématique du cément.

4. Objectifs

- Éliminer les facteurs étiologiques de la maladie parodontale : le biofilm, les toxines bactériennes et le tartre sus- et sous-gingival.

- Stopper la progression de la maladie parodontale.

- Réduire l’inflammation gingivale et le saignement.

- Remplacer la flore parodontopathogène par une flore compatible avec la santé parodontale.

- Assainir les poches parodontales et diminuer leur profondeur.

- Obtenir une surface radiculaire biocompatible.

- Induire la création d’une nouvelle attache.

- Favoriser l’hygiène du patient.

5. Indications

Les indications découlent des buts du détartrage et du surfaçage radiculaire. Il est, à l’heure actuelle, clairement établi que le détartrage-surfaçage radiculaire est indiqué pour :

- Tous les cas de gingivite,

- Tous les types de parodontite,

qu’il soit associé ou non à un traitement antibiotique en fonction du diagnostic.

6. Contre-indications

- Sur le plan local : Il n’en existe aucune tant que le pronostic de conservation dentaire n’est pas sans espoir.

- Sur le plan général : Liées à la bactériémie et au saignement engendré par l’acte :

- Risque infectieux : Traitement antibiotique prophylactique (si suffisant).

- Risque hémorragique : Bilan biologique (INR < 4).

7. Limites du détartrage et du surfaçage radiculaire

- Dépend de la compétence du praticien.

- Profondeur de la poche : Pour les poches ≥ 6 mm, le détartrage sous-gingival est insuffisant et nécessite un abord chirurgical.

- Par rapport à l’intervention chirurgicale, le surfaçage radiculaire exige une dextérité plus grande, car il sollicite davantage le sens tactile.

- Morphologie du défaut osseux : Défauts étroits et profonds, inaccessibles à l’instrumentation.

- L’élimination des poches semble plus lente que par voie chirurgicale.

- Le surfaçage radiculaire simple ne permet pas le remodelage gingival.

- Le surfaçage n’élimine pas systématiquement le tissu de granulation, contrairement au curetage parodontal ou au lambeau.

- La position des dents sur l’arcade : Les faces distales sont plus difficiles à atteindre.

7. Facteurs de Difficulté

- L’anatomie des racines : Les zones de concavités sont des zones retentrices de tartre.

- L’approche en aveugle : Rend difficile le contrôle du débridement sous-gingival.

- Le degré d’ouverture buccale du patient : Peut limiter l’accès aux zones à traiter.

- La motivation du patient : Doit respecter les conseils d’hygiène et de soin enseignés.

8. Moyens de Détartrage

8.1 Instrumentation Manuelle

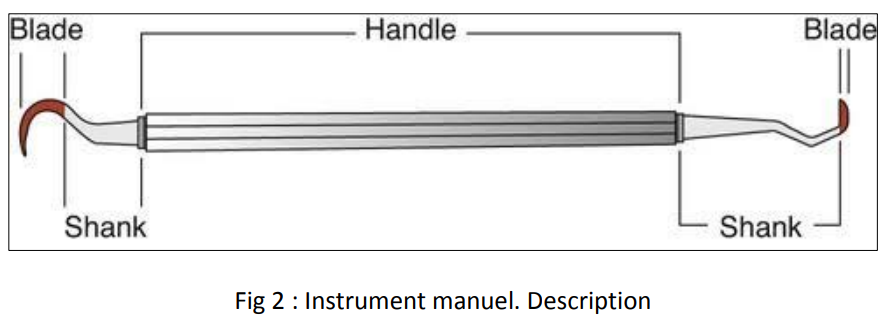

En parodontologie, les instruments présentent trois parties :

- Tige ou partie travaillante (lame) : Partie active de l’instrument.

- Corps : Joint le manche à la partie travaillante, sa forme est essentielle pour l’utilisation.

- Manche : Présente des striations pour éviter le dérapage (voir Fig. 2).

Instruments Manuels

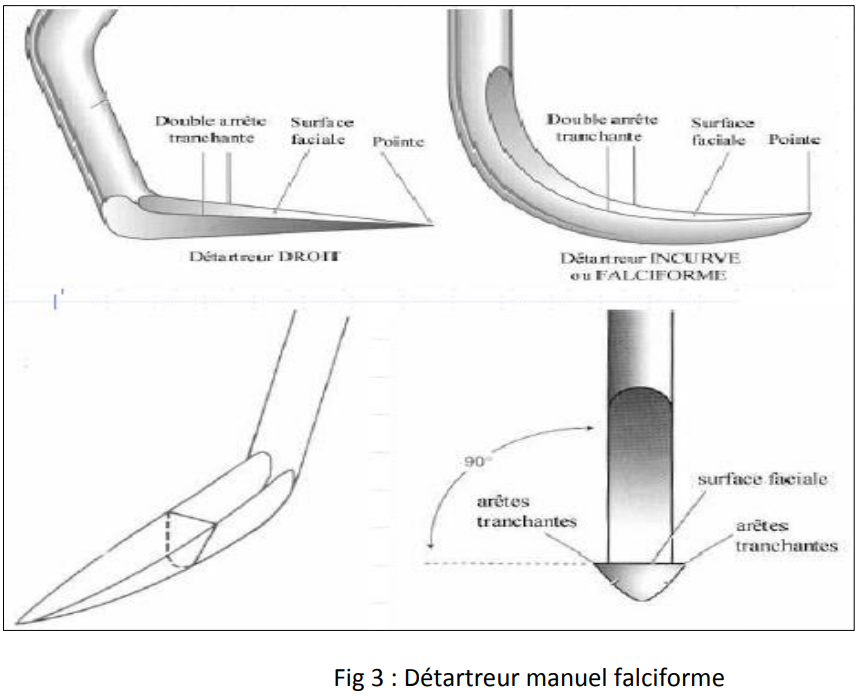

- Détartreur droit et falciforme :

- Utilisé pour éliminer le tartre supra-gingival, juxta-gingival et légèrement infra-gingival.

- Forme limitant une insertion profonde sous la gencive sans blesser les tissus gingivaux.

- Possède deux arêtes coupantes se rejoignant en une pointe (voir Fig. 3).

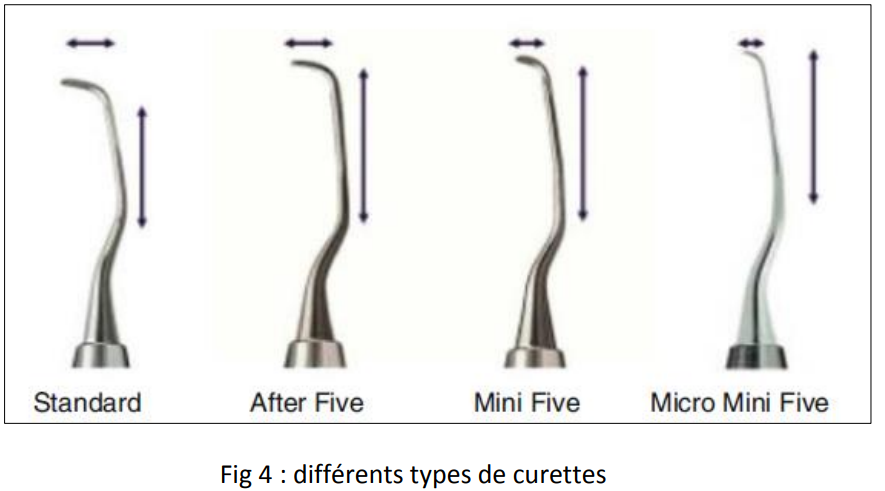

- Curette :

- Instrument classique du débridement sous-gingival et du surfaçage radiculaire.

- Plus fine que les détartreurs, extrémité arrondie, sans pointe aiguisée sauf les bords coupants.

- Accès optimal aux poches parodontales avec traumatisme minime des tissus mous.

- Utilisable aussi pour le détartrage juxta- et sous-gingival (voir Fig. 4).

- Universelles :

- Section en demi-cercle pour éviter de lacérer les tissus adjacents.

- Extrémité arrondie.

- Angle de 90° entre la face faciale et le dernier segment du corps.

- Deux arêtes coupantes.

- Gracey :

- Section en demi-cercle et pointe arrondie (comme les universelles).

- Instruments “area specific” avec une seule arête coupante.

- Séquence complète de sept curettes pour toutes les arcades dentaires, mais une séquence simplifiée de quatre suffit :

- No 5/6 : Faces des incisives et canines.

- No 7/8 : Faces vestibulaires, linguales et palatines des prémolaires et molaires.

- No 11/12 : Face mésiale de la racine et furcation des prémolaires et molaires.

- No 13/14 : Face distale de la racine et furcation des prémolaires et molaires.

- Modifications modernes pour améliorer l’efficacité ou l’accès à des zones difficiles.

- Ciseaux :

- Élimination des concrétions tartriques supra-gingivales volumineuses (zone rétro-incisive inférieure).

- Houe :

- Éviction de volumineux débris de tartre sus- et sous-gingival.

- Faces vestibulaires et linguales des dents postérieures, face distale des dernières molaires.

- Mouvement de traction.

- Quatre types pour les quatre faces dentaires.

- Limes :

- Fracturent et dégrossissent les débris de tartre volumineux et tenaces pour faciliter leur éviction avec une curette.

- Sets de quatre instruments, un pour chaque face dentaire.

8.2 Instrumentation Mécanisée

- Détartrage sonique :

- Fonctionne avec air comprimé faisant vibrer un insert.

- Fréquences : 2000 à 6000 Hz (mouvement elliptique).

- Détartrage ultrasonique :

- Fréquences : 25 000 à 50 000 Hz (20 000 à 40 000 cycles/seconde).

- Transformation du courant électrique en vibrations via :

- Cristal de quartz (piezoélectriques).

- Lamelles (magnétostrictifs).

- Avantages :

- Vitesse et ergonomie.

- Effet de cavitation : désorganisation et dispersion des bactéries.

- Effet antibactérien des solutions d’irrigation.

- Détersion du spray pour disloquer le biofilm.

- Apport d’oxygène dans les poches, dégradant la flore anaérobie paropathogène.

- Inconvénient : Perte de sensation tactile.

- Contre-indication : Patients atteints de maladies infectieuses (HIV, hépatite, etc.).

8.3 Technique

Détartrage Sous-Gingival et Surfaçage Radiculaire

- Réalisé parfois sous anesthésie locale en cas d’hypersensibilité, avec curettes et détartreurs soniques.

- Insertion de la curette en sous-gingival :

- Insérée jusqu’à la base de la poche, face lisse en regard de la gencive.

- Éviter de traumatiser l’attache épithélio-conjonctive.

- Tournée en position de travail.

- Mouvement de traction apico-coronaire, angle de 60 à 80° avec la racine.

- Répété jusqu’à obtenir une surface lisse et dure (contrôle à la sonde).

- Hémostase par compression digitale.

- Détartrage et surfaçage mécanisé (sonique/ultrasonique) :

- Vibration mécanique de l’insert pour fragmenter le tartre.

- Associé à une solution d’irrigation pour créer un effet de cavitation.

9. Modalités Thérapeutiques

- Plusieurs séances :

- Division en :

- Six parties (sextants).

- Quatre parties (quadrants).

- Division en :

- Une seule séance :

- “Full mouth debridement” : Traitement antibactérien complet en un temps restreint.

10. Polissage

- Réalisable après surfaçage avec :

- Brossette et pâte faiblement abrasive.

- Aéropolisseur avec inserts adaptés après curettes Gracey ou système mécanisé.

11. Résultats Cliniques et Bactériologiques

- Résolution post-traitement :

- Disparition des signes inflammatoires et cicatrisation des tissus parodontaux.

- Critiques d’évaluation de la guérison :

- Disparition de l’inflammation : rétraction gingivale, aspect normal, absence de saignement.

- Gain d’attache et réduction de la profondeur des poches (reflet d’un long épithélium de jonction et suppression de l’œdème).

- Reminéralisation osseuse et diminution de la largeur ligamentaire : réduction de la mobilité dentaire.

- Modification de la flore microbienne sous-gingivale vers une flore “normale” sans bactéries parodontopathogènes.

- Bactériologique : Apparition d’une flore compatible avec la santé parodontale.

12. Facteurs Influençant les Résultats Cliniques

- Mauvaise hygiène.

- Débridement insuffisant.

- Absence de contrôles réguliers (maintenances irrégulières).

- Maladies générales (perturbation des résultats à long terme).

- Tabac : Diminution de la réponse immunitaire.

- Persistance des poches profondes (réservoir microbien).

- Atteintes de furcation rendant l’hygiène difficile.

Conclusion

Le détartrage et le surfaçage radiculaire sont des procédures parodontales fondamentales, constituant la base du succès de tout traitement parodontal.

Bibliographie

- Laffargue P, Soliveres S, Challot E, Jame F, Gibert P. Détartrage et surfaçage radiculaire. Encycl Méd Chir, Odontologie, 23-445-E-12, 2003, 4 p.

- Lauverjat Y, Kammacher X, Da Costa Noble R. Thérapeutique parodontale non chirurgicale. Encycl Méd Chir, Odontologie, 23-445-E-10, 2001, 10 p.

- Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th Edition. 2019. Elsevier.

- Reners M, Gagnot G. La parodontologie tout simplement. Chapitre : Élimination mécanique des dépôts bactériens, p. 63-87. 2018. ISBN 9782361340742.

Détartrage – surfaçage radiculaire

Voici une sélection de livres:

“Orthodontie de l’enfant et de l’adulte” par Marie-José Boileau

Orthodontie interceptive Broché – Grand livre, 24 novembre 2023

ORTHOPEDIE DENTO FACIALE ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE

Nouvelles conceptions de l’ancrage en orthodontie

Guide d’odontologie pédiatrique: La clinique par la preuve

Orthodontie linguale (Techniques dentaires)

Leave a Reply