Cône Beam CT – Principe général et pratique courante / Radiologique Dentaire

Cône Beam CT – Principe général et pratique courante / Radiologique Dentaire

Généralités

Le Cone Beam, ou Cône Beam CT, ou tomographie volumique à faisceau conique (TVFC), parfois désigné par l’acronyme CBCT (pour « Cone Beam Computed Tomography »), est une technique de tomodensitométrie permettant de produire une radiographie numérisée. Le CBCT connaît un développement sans précédent, en particulier dans le domaine de l’imagerie dento-maxillaire. Il permet d’offrir des images des structures osseuses et dentaires avec des résolutions toujours plus élevées tout en maintenant des niveaux de dose bien inférieurs à ceux du scanner. Modalité d’imagerie de choix en radiologie dento-maxillaire, il trouve aussi des applications toujours plus nombreuses, notamment dans les domaines de l’ORL ou encore des pathologies ostéo-articulaires.

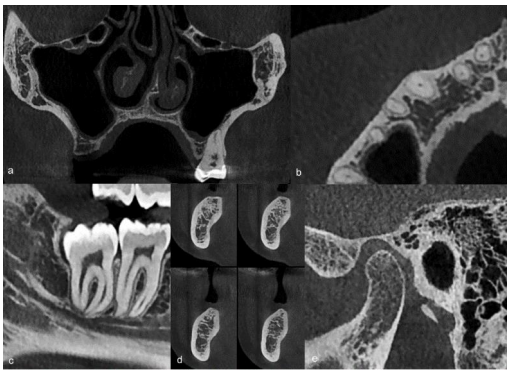

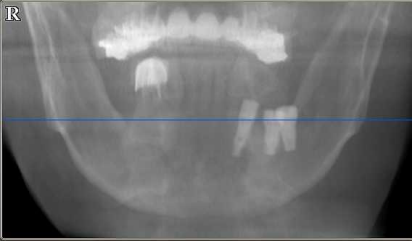

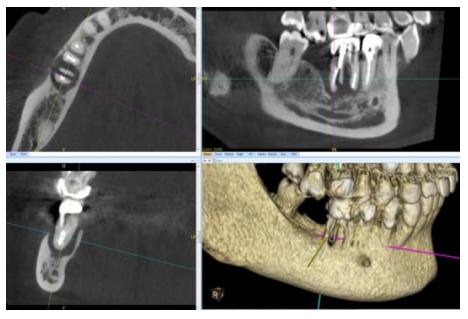

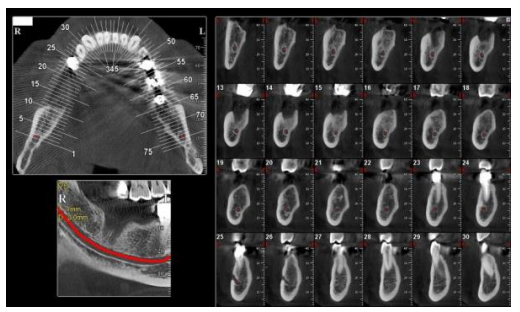

Exemples d’images CBCT des structures dento-maxillaires :

- Coupe coronale des sinus maxillaires.

- Coupe axiale centrée sur les portions apicales des dents supérieures.

- Coupe verticale oblique mésio-distale passant par les molaires inférieures et le canal mandibulaire.

- Série de coupes radiales mandibulaires.

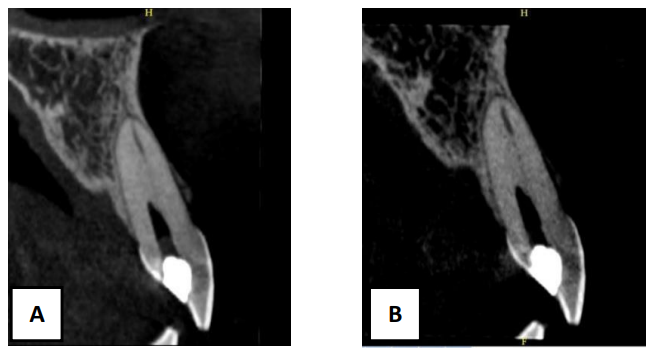

- Coupe sagittale de l’articulation temporomandibulaire.

a : coupe coronale des sinus maxillaires ;

b : coupe axiale centrée sur les portions apicales des dents supérieures ;

c : coupe verticale oblique mésio-distale passant par les molaires inférieures et le canal mandibulaire ;

d : série de coupes radiales mandibulaires ;

e : coupe sagittale de l’articulation temporomandibulaire

Objectifs

- Connaître le principe du Cone Beam.

- Savoir comment réaliser un examen Cone Beam.

- Connaître ses bruits et ses artefacts.

- Connaître ses indications en odontostomatologie.

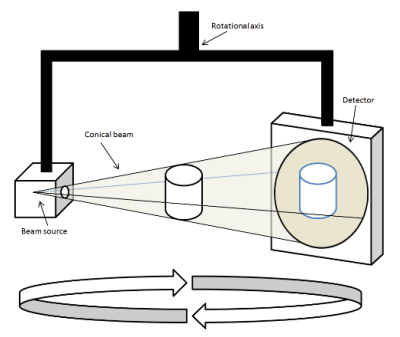

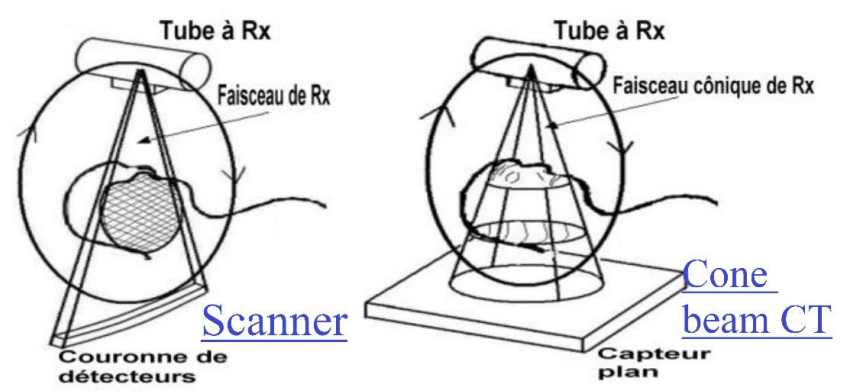

Principe du Cône Beam CT

Le faisceau de rayons X, de forme conique, est atténué en traversant l’objet à explorer avant d’être analysé par un système de détection. Le fonctionnement du Cone Beam CT repose sur un mouvement tomographique associant la rotation synchrone du tube et d’un capteur autour de la tête du patient en un seul balayage rotatif (180 à 360° selon les constructeurs), pour construire un panoramique dentaire d’une résolution similaire à celle du scanner, tout en permettant une reconstitution 3D numérique. Elle assemble jusqu’à 600 images distinctes et un ensemble de données d’intérêt volumétriques utilisées par le logiciel de numérisation et de modélisation (volume numérique composé de voxels tridimensionnels de données anatomiques).

Ces données sont ensuite transmises à un ordinateur pour la reconstruction volumique d’un cylindre contenant l’objet. Comme avec le scanner, le logiciel peut produire des coupes fines du volume à étudier sous plusieurs angles, mais le Cône Beam met mieux en évidence que le scanner les petites structures osseuses, tout en irradiant moins le patient (mais plus qu’avec un simple panoramique dentaire).

Le Cone Beam produit des coupes 2D à partir d’une acquisition 3D, alors que le scanner produit de la 3D à partir de coupes 2D. Le système de détection et de transmission des données diffère selon les machines (amplificateur de brillance, capteur plan).

Réalisation d’un Examen Cône Beam CT

Acquisition des Données

- Le patient n’a pas besoin d’être préparé (hors retrait des lunettes, bijoux et éventuelle prothèse mobile).

- Le patient est positionné debout ou assis (la plupart des appareils sont verticaux) ou couché sur un lit.

- La tête est maintenue.

- La contention est importante afin d’éviter les artefacts cinétiques.

- Les constantes d’acquisition sont définies (champ de vue, tension (de 50 à 110 kV), intensité (mA) et temps de pose).

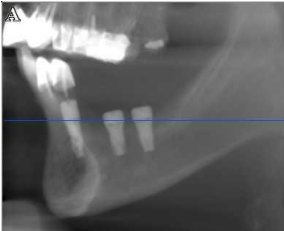

- La réalisation initiale d’un topogramme (scout view), consistant en la prise de deux clichés digitaux (profil et face) pour le centrage, l’orientation et la délimitation du volume d’acquisition.

- L’acquisition du volume s’effectue ensuite en un temps variable selon les machines et les programmes de 9 à 30 secondes, pendant lesquelles le patient est prié de ne pas bouger ou déglutir. Ce temps correspond à l’acquisition des données brutes (raw data).

Travail Informatique de l’Image

L’acquisition des données brutes (Raw Data) n’est qu’un premier temps dans la chaîne de génération de l’image. Les données brutes sont stockées et transformées en volume exploitable par reconstruction d’image.

Reconstructions Primaires

- Reconstructions bidimensionnelles « directes » : 2D, axiales, frontales et sagittales « directes », obtenues à partir des données brutes.

- Reconstructions DICOM : Images reconstruites selon le plan axial, autorisant l’exploitation de logiciels spécialisés permettant d’obtenir des reconstructions secondaires de deux types : multiplanaires et dentascanner. Le caractère isotrope des voxels en Cone Beam autorise des reconstructions axiales secondaires (« reslices ») dans un axe différent de celui de l’acquisition, par exemple perpendiculaire à celui des dents, permettant d’obtenir des reconstructions verticales (panoramiques, orthogonales ou « crosssectionals ») strictement dans l’axe implantaire, pour des mesures de hauteur fiables.

Reconstructions Secondaires ou « Rétroreconstructions »

- Obtenues à partir des reconstructions primaires axiales, elles permettent l’obtention d’images en Ultra-Haute Résolution (U Verification) à voxels de 70 à 80 µm d’arête.

- Ces images plus définies sont potentiellement plus bruitées et exigent des outils de « filtrage » du bruit pour leur exploitation.

- Elles sont utiles surtout en pathologie endodontique (diagnostic canalaire et des fêlures, d’un 4ème canal MV2 des molaires maxillaires, trajet fistuleux d’un foyer d’ostéite…) voire pour le diagnostic d’ankylose limitée ou « débutante ».

Reconstructions Tridimensionnelles (3D)

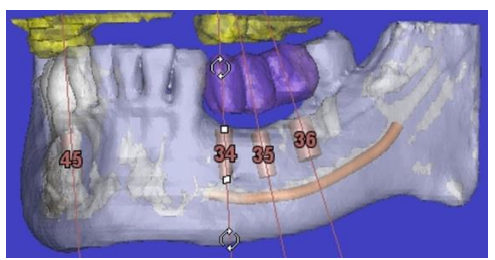

- Elles sont de plus en plus exploitées, à visée chirurgicale pré et peropératoire en implantologie, parfois orthodontique pour l’étude céphalométrique, pour visualiser les rapports de dents ou structures incluses ou afin de plus facilement appréhender une dysmorphie ou encore pour la modélisation prothétique.

- Elles peuvent avoir un rôle didactique mais aussi réellement diagnostique.

Imagerie 3D en Rendu de Volume (Volume Rendering ou VR)

- Tend à s’imposer, permettant d’isoler des structures de densité donnée par seuillage.

- Par exemple, le seuillage osseux permet d’analyser les structures osseuses avec une transparence variable et le seuillage dentaire permet d’isoler la denture, effaçant les structures osseuses et les parties molles.

Imagerie 3D de Surface (Surface Rendering ou SR)

- Ne montre que les surfaces cutanées ou osseuses, ne permettant pas l’analyse des structures internes.

Caractéristiques de l’Image Cône Beam CT

- Champ de vue : Petits champs (4 à 8 cm), champs moyens (9 à 14 cm) ou grands champs (15 à 30 cm).

- Matrice de reconstruction : En règle aujourd’hui de 512 × 512 pixels, avec une tendance à grandir avec les appareils plus récents.

- Résolution spatiale : Capacité d’un système à discerner deux petites structures proches, supérieure à celle du scanner.

- Résolution en contraste : Capacité d’un système à distinguer deux structures de densités proches.

Bruit et Artefacts

Rapport Signal sur Bruit (Rapport S/B)

- Plus le signal d’une image est supérieur au bruit, meilleurs sont le rapport S/B et la qualité de l’image.

- On distingue deux types de bruit d’origine distincte :

- Le bruit photonique ou quantique, qui correspond au phénomène de fluctuation quantique du faisceau de rayons X.

- Le bruit du système, qui correspond à l’ensemble des bruits prenant naissance dans la chaîne de détection, de transmission et de numérisation du signal.

Artefacts

Artefacts Métalliques

- Ils sont moins importants sur les appareils Cone Beam bien calibrés.

- Apparaissent lorsque le faisceau de rayons X rencontre des transitions trop abruptes de densité dans le volume exploré.

- Ces artefacts métalliques sont le plus souvent causés par le phénomène de durcissement du faisceau ainsi que par le rayonnement diffusé.

- On note alors la présence de plages de perturbations hypodenses, plus ou moins intenses (zones d’ombre, bandes sombres), de stries radiales noires ou blanches, qui sont centrées sur les structures métalliques.

Artefacts Cinétiques

- Ces artefacts sont dus aux mouvements du patient et s’expriment sur l’image par un dédoublement des contours des différentes structures.

- La définition de l’image est alors dégradée par un flou cinétique important qui peut parfois être responsable de mesures erronées.

- Pour réduire les artefacts cinétiques, il faut :

- Des moyens de contention.

- Un temps d’acquisition le plus court possible.

- Une coopération du patient.

- Les artefacts cinétiques amplifient les artefacts métalliques et inversement : les deux types d’artefact se potentialisent.

Artefacts de Capteur

- Représentent une faille au niveau de la détection : capteurs défectueux, mauvais centrage du faisceau X par rapport aux détecteurs (artefacts de calibration).

- Les solutions pour atténuer ces artefacts sont la bonne calibration du couple tube-détecteurs et, en cas d’échec, une maintenance technique voire le remplacement d’un capteur défectueux.

- On distingue :

- Artefacts de cible.

- Artefacts de contraste.

Dosimétrie et Cône Beam CT

- Théoriquement, le Cône Beam présente, par rapport au scanner, l’intérêt d’une moindre irradiation.

- En pratique, ceci dépend d’une part de l’appareil Cône Beam considéré et d’autre part du protocole, ainsi que du type de scanner envisagé.

- Certains appareils Cône Beam s’avèrent en effet plus irradiants qu’un scanner réalisé dans des conditions optimales.

Indications du Cône Beam CT en Odontostomatologie

Technique d’imagerie de référence en odontostomatologie, le Cône Beam est indiqué dans la plupart des cas où une imagerie tridimensionnelle s’impose :

- Implantologie.

- Dents de sagesse posant un problème anatomique avant extraction.

- Pathologie orthodontique et malformative imposant une imagerie 3D (inclusions, agénésies, dent surnuméraire, fentes, dysmorphies…).

- Traumatismes dentoalvéolaires ou maxillaires en dehors des traumatismes graves de la face, indiquant plutôt un scanner.

- Pathologie endodontique (anatomie canalaire, lésions d’origine endodontique : leurs causes, leurs rapports et conséquences, fêlures…).

- Pathologie parodontale.

- Images claires et denses des maxillaires (diagnostic et bilan) incluant la pathologie tumorale et kystique intra-osseuse.

- Sinusites d’origine dentaire ou implantaire et pathologie des sinus en général.

- Pathologie osseuse des ATM.

- D’autres indications sont déjà proposées, telle l’étude des rochers (oreilles moyennes) en ORL, des articulations des membres…

Conclusion

- Le Cône Beam suffit au diagnostic dans la majorité des cas en implantologie et en pathologie dento-maxillo-faciale, du fait de sa spécificité pour l’étude des tissus durs que représente le complexe dentoalvéolaire.

- Le scanner reste cependant incontournable dans l’exploration des parties molles et dans tous les cas où une mesure de densité est nécessaire, ainsi qu’en pathologie tumorale et kystique envahissant les parties molles et dans les traumatismes complexes et lorsque des artefacts cinétiques rendent impossible l’interprétation d’un Cône Beam.

- Enfin, la multiplication des appareils Cône Beam dans les cabinets dentaires devrait être soumise à une maîtrise codifiée de son usage afin d’éviter les abus de l’auto-prescription qui pourraient se traduire par une augmentation significative de l’irradiation de la population en pratique médicale.

Bibliographie

- BELLAICHE N. Cone beam pratique en odontostomatologie – GENERALITES : principe, technique, qualité d’image, artéfacts, types d’appareil, indications. Paris.

- Schmittbuhl M, et al. Principes de l’imagerie cone beam CT. Journal d’imagerie diagnostique et interventionnelle. 2019;2:294-299. Doi : 10.1016/j.jidi.2019.07.009.

- Schulze R KW, Drage NA, Cone-beam computed tomography and its applications in dental and maxillofacial radiology. Clin Radiol. 2020 Sep;75(9):647-657. https://doi.org/10.1016/j.crad.2020.04.006.

Cône Beam CT – Principe général et pratique courante / Radiologique Dentaire

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

Leave a Reply