Cardiopathies et cavité buccale / Pathologies Bucco-Dentaires

Cardiopathies et cavité buccale / Pathologies Bucco-Dentaires

Introduction

Les patients atteints de cardiopathies présentent plusieurs risques et nécessitent une prise en charge codifiée, basée sur une collaboration entre l’odontologiste et le cardiologue. Une parfaite connaissance des risques et des précautions à prendre est indispensable.

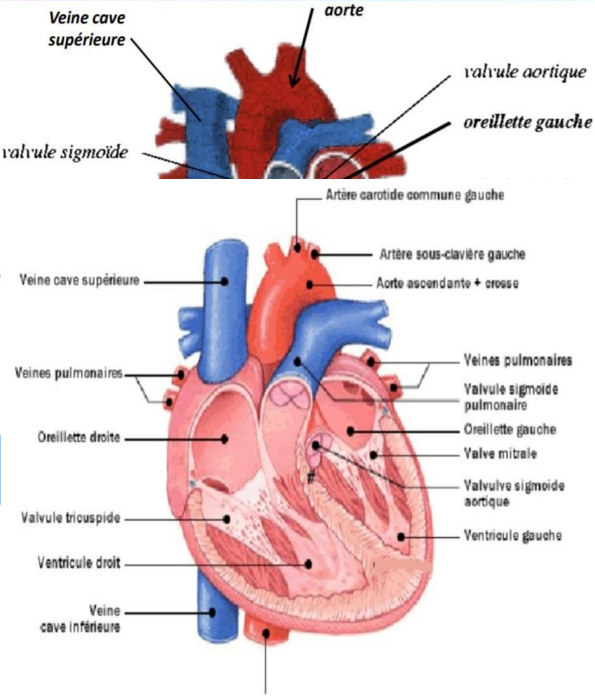

Anatomie du cœur

Le cœur est un organe musculeux creux, pesant environ 270 g, de forme pyramidale triangulaire avec un grand axe oblique en avant, à gauche et en bas. Il est logé dans le médiastin antérieur, délimité latéralement par les poumons. Le cœur est divisé en quatre cavités par une cloison verticale et une cloison horizontale :

- Cavités supérieures : les oreillettes

- Cavités inférieures : les ventricules

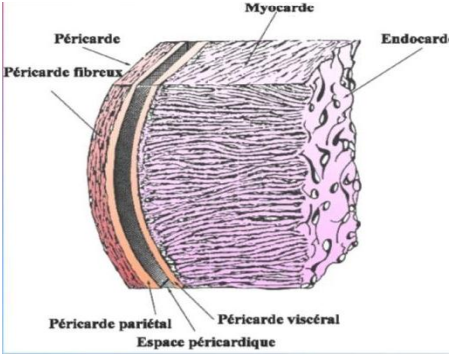

Structure du cœur

- Endocarde : Membrane endothéliale qui tapisse la face interne du myocarde et se prolonge par l’intima des gros vaisseaux.

- Myocarde : Muscle cardiaque, strié et autonome, régulé par les systèmes sympathique et parasympathique. La paroi ventriculaire est plus épaisse que la paroi auriculaire en raison d’un myocarde plus développé.

- Péricarde : Enveloppe extérieure du cœur, comprenant trois feuillets glissant l’un sur l’autre :

- Feuillet fibreux : Épais et résistant, attache le cœur aux structures voisines, notamment au diaphragme.

- Feuillet viscéral : Fin, séreux, étroitement lié au cœur.

- Feuillet pariétal : Plus épais, fibreux.

Physiologie cardiaque

Le rythme cardiaque est régulier, de l’ordre de 60 à 80 battements par minute chez l’adulte, pour un débit de 4,5 à 5 litres de sang par minute. Le cœur expulse simultanément le sang du ventricule droit vers les poumons et du ventricule gauche vers le reste de l’organisme (systole ventriculaire). Cette phase est précédée d’une systole auriculaire brève qui remplit les ventricules, suivie d’une phase de repos (diastole) pendant laquelle les oreillettes se remplissent, et le cycle recommence.

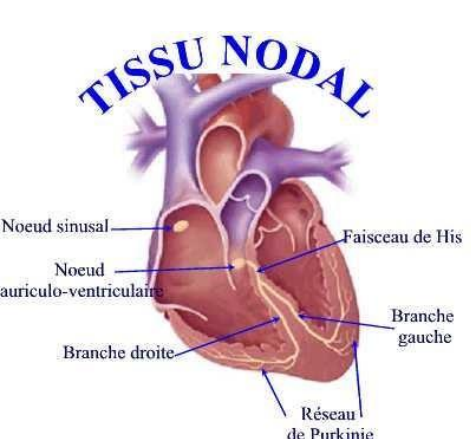

Propriétés du tissu nodal

- Automatisme cardiaque : Fonctionnement spontané et répétitif.

- Conduction intra-auriculaire : Propagation des impulsions électriques.

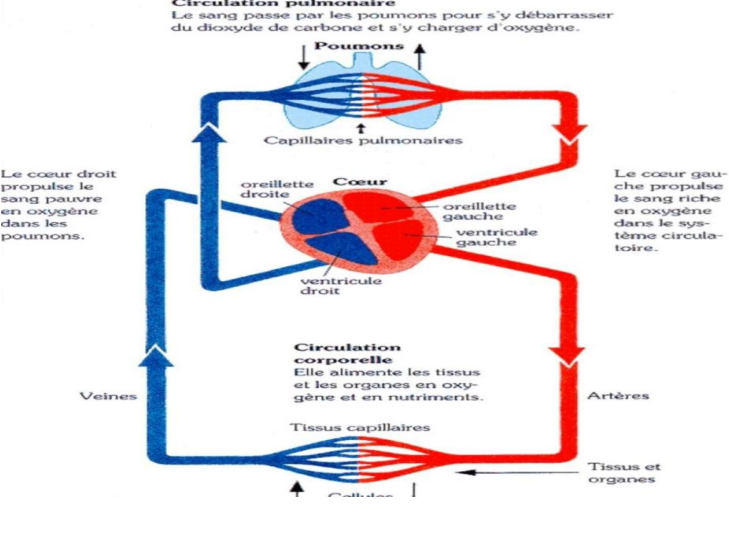

Schéma général de la circulation sanguine

Systole et diastole

- Systole : Contraction des ventricules pour expulser le sang.

- Diastole : Phase de relâchement permettant le remplissage des oreillettes et des ventricules.

Le sang désoxygéné est propulsé du cœur droit vers les poumons pour être oxygéné (circulation pulmonaire), tandis que le cœur gauche propulse le sang oxygéné vers le reste du corps (circulation systémique).

Types de cardiopathies

Cardiopathies valvulaires

Cardiopathies congénitales

- Cyanogènes

- Non cyanogènes

Cardiopathies rhumatismales

Cardiopathies ischémiques

- Angine de poitrine

- Infarctus du myocarde

Autres cardiopathies

- Arythmies cardiaques

- Insuffisance cardiaque

- Hypertension artérielle (HTA)

Prise en charge des cardiopathies en odontostomatologie

Risque infectieux

La prise en charge des cardiopathies est dominée par le risque d’endocardite infectieuse (EI), également appelée maladie d’Osler.

Endocardite infectieuse

L’endocardite infectieuse est la greffe d’un agent pathogène bactérien sur un endocarde sain ou préalablement lésé, suite à une effraction muqueuse ou cutanée. Elle est associée à un risque de morbidité de 20 à 30 %.

Types d’endocardite

- Endocardite aiguë : Survenant sur un endocarde sain, généralement due à Staphylococcus aureus ou à des bacilles Gram négatif. La porte d’entrée bucco-dentaire est en principe exclue.

- Endocardite subaiguë (maladie d’Osler) : Greffe sur une atteinte cardiaque préexistante, où la porte d’entrée bucco-dentaire est fortement suspectée.

Signes cliniques

- Élévation de la température avec frissons.

- Asthénie, sueurs, anorexie, arthralgies.

- Signes cardiaques : souffle cardiaque.

- Splénomégalie modérée.

- Signes cutanés : hippocratisme digital, faux panaris d’Osler, taches blanchâtres de Roth au fond de l’œil.

Germes en cause

- Streptocoques non groupables (mitis ou sanguinis).

- Streptocoques groupables (groupe D).

- Streptococcus viridans.

- Staphylocoques.

Porte d’entrée

- Doit être systématiquement recherchée, mais pas toujours identifiée.

- Peut résulter d’une dissémination à partir d’un foyer infectieux latent ou d’une infection suite à un geste.

- La porte d’entrée dentaire représente 10 à 20 % des cas (rapport de la 5e conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse, mars 1992).

Bactériémie

Passage de germes, pathogènes ou non, dans la circulation sanguine générale.

Physiopathologie de l’EI

Chez les patients atteints de valvulopathies ou porteurs de prothèses valvulaires, un endothélium endommagé favorise la fixation de bactéries circulantes. Cela active le facteur tissulaire, entraînant la formation de végétations composées de fibrine, de plaquettes et de microorganismes.

Patients à risque d’endocardite infectieuse

Selon la classification de l’ANSM (2011) :

Cardiopathies à haut risque d’EI

- Prothèse valvulaire (mécanique ou bioprothèse) ou matériel étranger (anneau prothétique, etc.).

- Antécédent d’endocardite infectieuse.

- Cardiopathie congénitale cyanogène :

- Non opérée.

- Opérée avec shunt résiduel.

- Opérée avec matériel prothétique (chirurgical ou transcutané), sans fuite résiduelle, dans les 6 mois suivant la mise en place.

- Opérée avec matériel prothétique et shunt résiduel.

Gestes thérapeutiques à risque

Actes contre-indiqués chez les patients à haut risque d’EI (ANSM 2011)

- Anesthésie intraligamentaire.

- Traitement endodontique des dents à pulpe non vivante, y compris reprise de traitement canalaire.

- Traitement endodontique des dents à pulpe vivante en plusieurs séances ou sans champ opératoire (digue).

- Amputation radiculaire, transplantation, réimplantation.

- Chirurgie périapicale, parodontale, implantaire et des péri-implantites.

- Mise en place de matériaux de comblement.

- Chirurgie préorthodontique des dents incluses ou enclavées.

Actes invasifs à risque (ANSM 2011)

- Mise en place d’une digue.

- Soins parodontaux non chirurgicaux : détartrage, sondage.

- Soins endodontiques : traitement des dents à pulpe vivante.

- Actes chirurgicaux :

- Avulsions dentaires (dents saines, alvéolectomie, séparation des racines, dents incluses, germectomie).

- Frénectomie.

- Biopsie des glandes salivaires accessoires.

- Chirurgie osseuse.

- Mise en place de bagues orthodontiques.

- Soins prothétiques à risque de saignement.

Actes non invasifs (sans risque, ANSM 2011)

- Actes de prévention non sanglants.

- Soins conservateurs.

- Soins prothétiques non sanglants.

- Dépose postopératoire de sutures.

- Pose de prothèses amovibles.

- Pose ou ajustement d’appareils orthodontiques.

- Prise de radiographies dentaires.

Modalités de l’antibioprophylaxie

Définition : Administration d’antibiotiques en dose unique avant une contamination bactérienne potentielle lors d’un geste opératoire à risque.

Selon les recommandations de l’ANSM (2011), les protocoles d’antibioprophylaxie incluent des antibiotiques adaptés aux germes buccaux, administrés avant les actes invasifs chez les patients à haut risque.

Rhumatisme articulaire aigu (RAA)

Gestion du RAA évolutif

- Suppression des foyers infectieux.

- Pas d’antibioprophylaxie nécessaire, mais il est recommandé de rapprocher la date de l’acte de celle de la dernière injection de pénicilline.

RAA sans atteinte cardiaque

- Pas d’antibioprophylaxie de l’EI nécessaire.

- Rapprocher la date de l’acte de celle de la dernière injection de pénicilline.

RAA avec atteinte cardiaque

- Antibioprophylaxie de l’EI impérative, en utilisant un antibiotique différent de celui utilisé pour la prophylaxie à long terme du RAA.

Risque hémorragique

Traitement antithrombotique

Antiagrégants plaquettaires (AAP)

Les AAP inhibent l’hémostase primaire en empêchant l’adhésion et l’agrégation des plaquettes. Leur effet irréversible dure 7 à 10 jours (durée de vie des plaquettes). Exemples :

- Acide acétylsalicylique (aspirine).

- Thiénopyridines : Ticlopidine (Ticlid®), Clopidogrel (Plavix®).

- Dipyridamole : Persantine®.

- Prasugrel (Efient®).

- Ticagrelor (Brilique®).

Anticoagulants

- Héparines.

- Anticoagulants oraux directs (AOD) : Caractérisés par un délai d’action rapide (2-3 heures) et une demi-vie courte, réduisant le risque hémorragique.

Modalités de prise en charge des patients à risque hémorragique

- Moyens extrinsèques : Mesures externes pour contrôler les saignements.

- Moyens intrinsèques : Gestion des traitements antithrombotiques en concertation avec le cardiologue.

Risque syncopal

Définition

Perte de connaissance brutale, de courte durée, réversible, due à une hypoxie cérébrale transitoire (insuffisance d’apport en oxygène au cerveau).

Manifestations cliniques

- Perte de connaissance totale.

- Pâleur intense avec cyanose.

- Arrêt des mouvements.

- Arrêt cardiaque, pouls non perçu, tension artérielle imprenable.

- Mydriase bilatérale.

Cardiopathies à risque important

- Troubles du rythme ou de la conduction : tachycardie paroxystique, bradycardies.

- Hypertension artérielle non contrôlée.

- Rétrécissement aortique serré.

- Angine de poitrine et infarctus du myocarde.

Mesures préventives

- Bonne installation du patient.

- Approche psychologique et anamnèse approfondie.

- Éviter le jeûne avant l’acte.

- Salle de travail bien aérée.

- Desserrement des ceintures et cols.

- Éviter les séances longues, en dehors de la matinée, les actes douloureux, et les changements brutaux de position.

- Prémédication sédative/anxiolytique :

- Hydroxyzine (Atarax®) :

- Comprimés 25 mg : 1 à 2 comprimés la veille et le matin (adulte).

- Sirop 200 mg/100 ml.

- Hydroxyzine (Atarax®) :

Conduite à tenir devant une syncope

- Arrêter tout soin.

- Allonger immédiatement le patient en décubitus dorsal.

- Mettre en route une ventilation artificielle.

- Effectuer un massage cardiaque externe.

- Appeler une équipe médicale spécialisée.

Cardiopathies et cavité buccale / Pathologies Bucco-Dentaires

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

Leave a Reply