Biomécanique Implantaire / Implantologie

Biomécanique Implantaire / Implantologie

Introduction

La réussite de l’ostéointégration dépend du remaniement de l’os autour de l’implant et du transfert de charge fonctionnelle et parafonctionnelle à l’interface os-implant, qui peuvent conduire au succès d’un implant ou à son échec par résorption osseuse ou par fatigue de l’implant.

Objectif principal

- La connaissance du comportement biomécanique des implants dentaires.

Objectifs spécifiques

- Faire la différence entre comportement biomécanique de la dent et de l’implant.

- Connaître les différents facteurs de risque biomécanique en implantologie.

Définitions

Définition de la mécanique

C’est l’étude du comportement des corps solides, liquides ou gazeux lorsque différentes actions, appelées forces, s’exercent sur eux.

Définition de la biomécanique

La biomécanique désigne l’application des lois de la mécanique à des systèmes biologiques. C’est l’étude des effets des forces sur le corps humain en mouvement (dynamique) ou en état de repos (statique).

Notion de mécanique

Contrainte

La contrainte est la réponse interne d’un corps à l’application de forces extérieures, les deux actions (force et contrainte) sont d’intensité égale mais de directions différentes. La contrainte est exprimée en kg/cm².

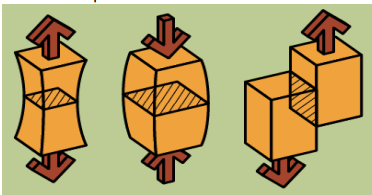

Selon leurs directions, les contraintes peuvent être classées en :

- Contrainte de traction = tension : c’est la résistance interne d’un corps à une force tentant de le tracter, de l’étirer.

- Contrainte de compression = pression : c’est la résistance interne d’un corps à une force tentant de le rendre plus petit.

- Cisaillement = scission : c’est la résistance interne d’un corps à une force essayant de faire glisser une partie d’un corps sur une autre.

Comportement biomécanique de la dent

Le desmodonte assure une union souple entre la surface dentaire et la structure osseuse, cette structure souple correspond à la mobilité physiologique. Lors de la mise en charge fonctionnelle et parafonctionnelle, le ligament alvéolo-dentaire est bien adapté pour amortir ces forces grâce :

- À la disposition des fibres qui joue le rôle d’un amortisseur élastique.

- À la présence de la substance fondamentale et les vaisseaux sanguins qui joue le rôle d’un amortisseur hydraulique.

- À la proprioception qui renseigne les centres nerveux sur les pressions exercées sur la dent afin de moduler les contractions musculaires en les augmentant ou les inhibant.

Mobilité physiologique d’une dent

- Mobilité axiale d’une dent : la mobilité axiale d’une dent saine est en moyenne de 28 µm selon Parfitt (1960).

- Mobilité latérale d’une dent : de 56 à 108 µm selon la dent concernée.

Hypomoclion (centre de rotation)

En denture naturelle, le centre de rotation est situé au niveau de la région apicale permettant d’éloigner les contraintes au niveau de la crête osseuse marginale et de les répartir au niveau de la partie moyenne de la racine.

Comportement biomécanique d’un implant

Biomécanique propre de l’implant

Liée à la nature du matériau dans lequel est fabriqué l’implant, il peut être ductile et permet une certaine absorption des contraintes ou à rupture fragile ne bénéficiant d’aucune souplesse pour amortir une partie des contraintes.

La ductilité

Désigne la capacité d’un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre.

La rupture fragile

Est caractérisée par la propagation rapide des fissures, le matériau rompt avant d’avoir quitté le régime élastique.

- Le titane est ductile, l’alumine et la zircone sont à rupture fragile. Plus le matériau est dur, moins il est ductile.

Biomécanique d’un implant ostéointégré

L’absence du ligament parodontal autour d’un implant ostéointégré réduit la capacité de discrimination sensitive qui est de 2 à 3 fois plus élevée pour les implants et réduit la capacité de détection des surcharges occlusales 50 fois inférieure à celle d’une dent naturelle. La mobilité clinique de l’implant est pratiquement inexistante.

Mobilité d’un implant

- Mobilité axiale : la mobilité axiale clinique d’un implant varie entre 5 et 10 µm selon les auteurs sans tenir compte de la nature de l’os environnant l’implant.

- Mobilité latérale : la mobilité latérale d’un implant ostéointégré varie de 10 à 25 µm selon Sullivan (1977) et de 15 à 50 µm selon Rangert (1991).

Hypomoclion (centre de rotation)

Le centre de rotation d’un implant ostéointégré est situé au niveau de la zone cervicale concentrant les contraintes au niveau de la crête osseuse marginale.

Les éléments influençant le comportement biomécanique de l’implant

Le comportement biomécanique de l’implant lors de l’application des charges occlusales est influencé par le type d’os dans lequel il est implanté, la configuration géométrique de l’implant, le point d’application et l’intensité de la force occlusale.

Les différents types d’os

Lekholm classe les os en quatre types :

- Type I : L’os est composé presque entièrement d’os compact et homogène.

- Type II : Une couche épaisse d’os compact entoure un noyau d’os spongieux dense.

- Type III : Une fine couche d’os cortical entoure un noyau d’os spongieux dense de résistance favorable.

- Type IV : Une fine couche d’os cortical entoure un noyau d’os spongieux de faible densité.

Sous la même charge, un implant présente une mobilité différente, plus importante dans un os de type IV que dans un os de type I.

L’os résiste mieux aux sollicitations de compression. Cependant, sa résistance diminue d’environ 30 % aux forces de traction et pour une charge de cisaillement de 65 %. Cela implique un plus grand risque d’échec lorsque la composante de cisaillement est grande.

La méthode des éléments finis (MEF)

La méthode des éléments finis est une méthode numérique informatisée qui permet de calculer et de visualiser les contraintes, les déformations et les déplacements que subissent des associations de structures soumises à des forces simulées. Logiciels : CADSAP, Supersap, Essex house…

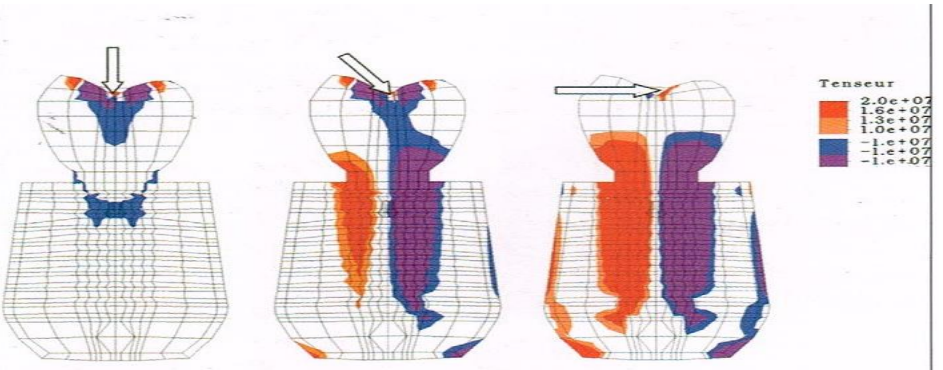

Les résultats des différentes études par MEF

- Sous une une charge axiale : les contraintes, essentiellement de compression, sont réparties dans l’axe du modèle, les plus intenses localisées dans la couronne prothétique.

- Sous les charges obliques et horizontales : la région cervicale de l’implant est la plus sollicitée, puis la zone cervicale de l’os et ensuite celle du pilier. Des contraintes de compression dans le sens de la force et de traction dans le sens opposé.

- Les zones apicales ne sont sollicitées que sous des charges intenses, quelle que soit la direction des charges.

- L’étude en rapport avec la configuration géométrique de l’implant montre que le diamètre large de l’implant est préférable du point de vue mécanique.

- La longueur de l’implant influence la distribution des contraintes.

Les facteurs de risque biomécanique

Les facteurs de risque géométrique

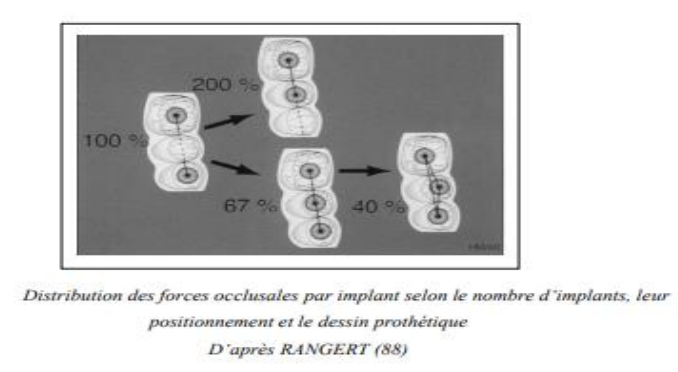

- Le nombre d’implants : Si plusieurs implants supportent une même suprastructure, la charge sera partagée, donc la contrainte sera moindre.

- Le positionnement des implants : Le positionnement des implants sur une ligne droite et avec un grand axe commun, pour les restaurations postérieures, favorise le développement de forces latérales, nocives aux implants. En revanche, la création d’un triangle de sustentation permet de réduire considérablement les contraintes appliquées sur chaque implant.

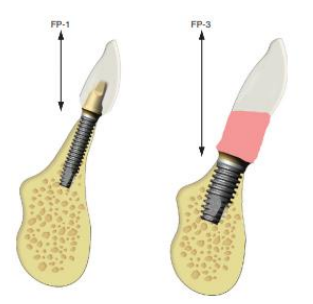

- La hauteur de la restauration prothétique : Une hauteur de restauration prothétique trop importante crée un bras de levier plus important sur la tête de l’implant qui exposera les composants à un risque de dévissage ou de fracture.

- Présence d’une extension prothétique ainsi que la connexité entre implant et dent naturelle : augmentera considérablement la charge sur les implants.

- Le diamètre de l’implant : Selon Misch, une augmentation du calibre de l’implant de 0,5 mm peut entraîner un accroissement de la résistance à la charge de 30 %.

- La position de la couronne par rapport à l’implant : les contraintes provoquent l’apparition d’un moment de torsion sur les implants.

Distribution des forces occlusales par implant selon le nombre d’implants, leur positionnement et le dessin prothétique

D’après Rangert (1988).

Les facteurs de risque occlusal

- Intensité des forces occlusales : Des situations de surcharge peuvent parfois entraîner des complications prothétiques pouvant conduire à un échec.

- Directions des forces occlusales : surtout latérales.

- Morphologie occlusale : réduction des tables occlusales dans le sens vestibulo-buccal afin de réduire les forces masticatoires.

Les facteurs de risque à l’interface os/implant

L’interface os/implant est une zone clé en implantologie. Elle permet successivement la stabilité primaire de l’implant, la néoformation osseuse puis l’ostéointégration après la première phase chirurgicale. C’est aussi au niveau de cette zone que se transmettent les contraintes occlusales à l’os, sans interposition de desmodonte.

Les facteurs de risque technologique

Les différents étages de la prothèse implantaire transmettent les contraintes aux implants. Ainsi, les matériaux participant à la réhabilitation prothétique, leur mode de fixation, ainsi que leur adaptation influencent la mécanique implantaire.

Conclusion

La réalisation des conditions biomécaniques optimales lors de traitement par prothèse implantaire nécessite une planification minutieuse de la prothèse et l’examen des forces naturelles et occlusales ainsi que la distribution des contraintes générées dans le système implantaire et l’os péri-implantaire pour une meilleure prise en charge prothétique à long terme.

Biomécanique Implantaire / Implantologie

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

Leave a Reply