Antisepsie, asepsie et stérilisation au cabinet dentaire – Pathologies Bucco-Dentaires

Antisepsie, asepsie et stérilisation au cabinet dentaire – Pathologies Bucco-Dentaires

Introduction

Le cabinet dentaire est chaque jour contaminé par la dissémination anarchique de millions de germes pathogènes véhiculés par chaque patient. Le respect des différentes règles d’hygiène et d’asepsie a pour but de prévenir tout risque de surinfection ainsi que la survenue de contaminations croisées.

Définitions

- Antisepsie : Opération au résultat momentané permettant, au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur tolérance, d’éliminer ou de tuer les micro-organismes, et/ou d’inactiver les virus, en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes et/ou virus présents au moment de l’opération. (AFNOR).

- Asepsie : Ensemble des mesures propres à empêcher tout apport exogène de micro-organismes ou de virus (AFNOR). L’asepsie porte sur le praticien, ses aides, les patients, le local et l’instrumentation.

- Antiseptiques : Produits utilisés pour l’antisepsie des tissus vivants (peau, plaies, muqueuses).

- Stérilisation : Opération qui permet d’éliminer les micro-organismes présents sur des milieux inertes contaminés.

- Désinfection : Opération au résultat momentané permettant de tuer ou d’inactiver les micro-organismes présents sur des surfaces inertes.

Asepsie du personnel

La tenue

La tenue constitue une barrière entre le patient et le personnel, limitant la contamination du personnel par le patient et vice-versa. La tenue professionnelle conseillée est une tunique-pantalon. La tunique doit comporter des manches courtes pour faciliter le lavage des mains, des poignets et des avant-bras. Elle doit être enlevée en fin d’activité, changée quotidiennement et en cas de souillure.

Le masque

Le masque (en tissu ou en papier à usage unique) protège le patient des postillons du praticien et le praticien des éclaboussures de sang et/ou de salive, surtout lors de l’utilisation d’instruments rotatifs. Une fois mis en place, il ne doit jamais être touché pendant les soins. Sa durée de protection est d’environ 3 heures dans des conditions normales d’utilisation.

Les lunettes

Lors d’actes invasifs, les lunettes doivent être portées systématiquement. En verre ou en plastique neutre, elles doivent être larges, munies d’un retour sur les côtés, constituant une protection efficace contre toute atteinte des yeux. Elles peuvent être remplacées par des visières.

Le calot

Le calot, porté par le praticien et ses aides, couvre entièrement la tête pour limiter la dispersion des germes présents sur et dans la chevelure.

Les mains

Les mains sont le principal vecteur de transmission d’infections. Deux méthodes permettent d’éliminer les agents microbiens :

- Lavage des mains : Méthode de base pour éliminer les salissures.

- Antisepsie ou désinfection hygiénique des mains : Utilisée selon le risque infectieux de l’acte opératoire.

Le lavage ou la désinfection des mains ne remplace pas le port des gants, et inversement. Les gants doivent répondre aux exigences suivantes :

- Parfaite adaptation à la main.

- Maintien de la sensibilité tactile.

- Résistance à la perforation.

- Imperméabilité et résistance aux produits chimiques.

Les bijoux (bagues, montres) doivent être retirés pour éviter les perforations ou la rupture des gants. Les gants non stériles sont utilisés en cas de contact avec des liquides biologiques, tandis que les gants stériles sont requis pour manipuler des produits ou matériels stériles et pour les gestes nécessitant un haut niveau d’asepsie. Les gants doivent être changés entre deux patients, en cas de détérioration (piqûre, coupure) ou d’interruption des soins (téléphone, accueil, etc.). Le lavage des gants ou l’application de solution antiseptique est à proscrire, car cela altère leur effet barrière.

Asepsie de l’instrumentation

Les instruments, en contact direct avec des tissus potentiellement infectés, sont un enjeu majeur pour la maîtrise du risque infectieux. Ils doivent subir un traitement approprié pour être réutilisés ou être à usage unique pour éviter toute contamination.

Les différents dispositifs médicaux (DM)

| Site anatomique des dispositifs médicaux | Classe du dispositif médical | Type de procédure | Exemples |

|---|---|---|---|

| Cavité stérile Système vasculaire | Critique | Stérilisation + conditionnement | Instruments chirurgicaux et dynamiques, sondes fraises |

| Muqueuse Peau lésée superficiellement | Semi critique | Stérilisation avec ou sans conditionnement | Canule d’aspiration, miroir… |

| Contact avec une peau saine avec le patient | Non critique | Désinfection | Lampe à polymériser, fauteuil… |

Caption : Classification des dispositifs médicaux : Cette classification est fonction du risque infectieux lié à l’utilisation du dispositif médical. Selon le risque encouru, il en découle une procédure d’entretien, de stérilisation ou de désinfection, adéquate pour chaque soin et chaque patient.

- Dispositifs médicaux à usage unique : Utilisables une seule fois, ils doivent être éliminés après usage.

- Dispositifs médicaux réutilisables : Classés en trois catégories selon le risque infectieux :

- Critiques : En contact avec une cavité stérile ou le système vasculaire (ex. : instruments chirurgicaux, fraises, sondes). Nécessitent stérilisation et conditionnement.

- Semi-critiques : En contact avec une muqueuse ou une peau lésée superficiellement (ex. : canule d’aspiration, miroir). Nécessitent stérilisation avec ou sans conditionnement.

- Non critiques : En contact avec une peau saine ou sans contact avec le patient (ex. : lampe à polymériser, fauteuil). Nécessitent désinfection.

Les étapes de traitement des DM réutilisables

Le traitement des dispositifs médicaux suit une chaîne de stérilisation répondant à des normes précises :

Pré-désinfection

Réalisée immédiatement après usage, elle réduit les salissures et la charge microbienne initiale pour faciliter le nettoyage. Les instruments souillés sont immergés dans un bac contenant un produit détergent-désinfectant, en respectant les dilutions recommandées. L’immersion doit durer plus de 15 minutes pour une action complète.

Nettoyage

Le nettoyage élimine les souillures pouvant servir de substrat aux micro-organismes ou gêner la stérilisation. Plusieurs techniques existent :

- Nettoyage manuel : Utilise une solution détergente ou détergente-désinfectante et une brosse souple non métallique pour éviter les micro-fissures favorisant la formation de biofilms. Long et fastidieux, il présente un risque accru de contamination du personnel et de l’air, nécessitant des gants épais, lunettes et masque.

- Nettoyage par ultrasons : Utilise des ondes pour décoller les salissures dans une solution détergente ou détergente-désinfectante. Idéal pour les instruments à anfractuosités (fraises, forets).

- Nettoyage automatique : Réalisé par des thermo-désinfecteurs, il couvre toutes les étapes, de la pré-désinfection au séchage.

Les meilleures résultats combinent ultrasons et lavage automatique.

Rinçage

Obligatoire après la détersion, il élimine les traces de produit désinfectant, manuellement ou automatiquement à l’eau courante.

Séchage

Réalisé avec un jet d’air chaud ou par essuyage manuel avec un support non tissé propre à usage unique, il élimine l’eau pour éviter l’oxydation, surtout au niveau des charnières, parties rugueuses, embouts et pertuis. Le séchage à l’air libre est contre-indiqué, car il favorise la recontamination.

Conditionnement

Réservé au matériel propre et sec, il conserve l’état stérile jusqu’à l’usage. Les modes incluent des emballages rigides ou des sachets thermo-soudés (papier perméable à la vapeur et plastique hermétique), fermés par une thermo-soudeuse.

Stérilisation

Elle rend le matériel stérile. Les procédés incluent :

- Chaleur sèche (Poupinel) : Utilise une résistance électrique. Abandonné car moins fiable, l’air étant un mauvais conducteur de chaleur.

- Vapeur d’eau (autoclave type B) : Référence actuelle, elle associe chaleur et vapeur d’eau saturée pour détruire les germes. Efficace pour champs, compresses, plastiques et caoutchoucs. Un cycle complet (45-95 min) inclut l’évacuation de l’air, la montée en température, un plateau thermique (134°C pendant 18 min), la descente de température et le retour à la pression atmosphérique.

- Vapeur chimique (chemiclave) : Combine procédés thermiques et chimiques avec une vapeur non saturée (alcool, acétone, formaldéhyde, eau distillée).

Les stérilisateurs doivent être testés régulièrement (Bowie-Dick, test Hélix).

Stockage

Les DM emballés Sont stockés dans un endroit propre et sec, dans une armoire fermée ou des tiroirs, selon la méthode « premier rentré, premier sorti ».

Cas particulier des instruments rotatifs

Les instruments rotatifs (pièces à main, contre-angles, turbines) nécessitent une procédure spécifique en raison de leur complexité interne :

- Purge : Élimine mécaniquement les particules internes via l’eau pour réduire l’accumulation bactérienne.

- Nettoyage manuel externe : Avec une lingette désinfectante.

- Nettoyage interne automatisé : Via des appareils comme Assistina ou Turbocid, qui désinfectent et lubrifient pour éliminer les particules et éviter le grippage.

- Conditionnement et stérilisation.

Asepsie du patient

Les mesures d’hygiène visent à réduire la contamination du patient vers le personnel et les autres patients :

- Têtière à usage unique : Protège contre les micro-organismes présents dans les cheveux, source de contamination croisée.

- Champ opératoire : Protège le site opératoire de la contamination microbienne environnante. Une bavette imperméable à usage unique protège les vêtements du patient. En chirurgie, un champ stérile est obligatoire.

- Antisepsie buccale et péribuccale : Réduit la flore commensale des muqueuses, dents et peau par badigeonnage avec des compresses stériles imbibées d’antiseptique (chlorhexidine) ou par bain de bouche avant traitement.

Asepsie du local

L’ergonomie et l’asepsie sont indissociables, nécessitant une attention particulière lors de la conception des locaux.

Aménagement des pièces

La disposition des pièces dépend du risque de contamination :

- Zones administratives : Accueil, bureau, salle d’attente.

- Zones potentiellement contaminées : Salle de stérilisation, stockage des déchets, matériel de ménage, sanitaires.

- Zones protégées : Salle de soins, zones de conditionnement, stérilisation et stockage du matériel stérile et des médicaments.

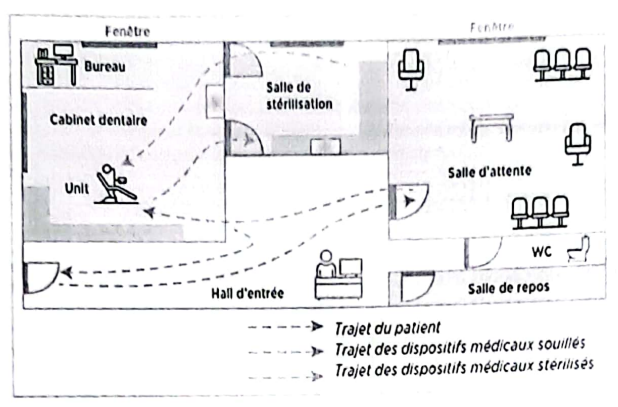

Agencement des locaux

Une circulation à sens unique est recommandée pour le patient et les DM. Le patient ne doit pas croiser le cheminement de l’instrumentation, et la salle de stérilisation doit lui être inaccessible, bien qu’un abord visuel (vitres) peut être prévu.

Entretien des locaux et maîtrise du risque infectieux

Chaque zone nécessite un traitement spécifique :

- Zone 1 (administrative) : Nettoyage domestique quotidien.

- Zone 2 (potentiellement contaminée) : Bionettoyage quotidien avec un produit détergent-désinfectant normé.

- Zone 3 (protégée) : Bionettoyage après chaque intervention avec un produit détergent-désinfectant normé.

L’air doit être renouvelé par aération matinale, régulière ou via un système de purification d’air.

Gestion des déchets de soins

La gestion des déchets suit une réglementation précise, avec tri dès leur production :

- Déchets à risque infectieux (DASRI) : Matériels souillés par le sang ou la salive (dents extraites, compresses, tuyaux d’aspiration), évacués dans un bac dédié.

- Objets piquants, tranchants, coupants (OPTC) : Lames de bistouri, aiguilles, stockés dans un conteneur spécial, récupéré par des sociétés spécialisées.

- Déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) : Essuie-mains, emballages, stockés en sac plastique et éliminés par la filière des ordures ménagères.

Conclusion

La stérilisation est une obligation incontournable pour le dentiste, visant à prévenir le risque infectieux pour le patient et l’équipe soignante. Le praticien doit maîtriser la chaîne d’asepsie et former son personnel aux techniques de gestion des dispositifs médicaux.

Antisepsie, asepsie et stérilisation au cabinet dentaire – Pathologies Bucco-Dentaires

Voici une sélection de livres:

- “Orthodontie de l’enfant et de l’adulte” par Marie-José Boileau

- Orthodontie interceptive Broché – Grand livre, 24 novembre 2023

- ORTHOPEDIE DENTO FACIALE ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE

- Orthopédie dento-faciale en dentures temporaire et mixte: Interception précoce des malocclusions Broché – Illustré, 25 mars 2021

- Nouvelles conceptions de l’ancrage en orthodontie

- Guide d’odontologie pédiatrique: La clinique par la preuve

- Orthodontie linguale (Techniques dentaires)

- Biomécanique orthodontique

- Syndrome posturo-ventilatoire et dysmorphies de classe II, Bases fondamentales: ORTHOPÉDIE ET ORTHODONTIE À L’USAGE DU CHIRURGIEN-DENTISTE

[…] Probabilité de positionnement spontané sur l’arcade. […]

[…] et syncope : Perte de connaissance, ralentissement respiratoire, pâleur, globes oculaires […]