Anesthésie en odontostomatologie : TECHUNIQUES D’ANESTHESIE

Anesthésie en odontostomatologie : TECHUNIQUES D’ANESTHESIE

Rappel Anatomique

L’innervation de la face dépend essentiellement du nerf trijumeau (5ème paire crânienne). C’est un nerf mixte, formé par une large racine sensitive et une petite racine motrice. La racine sensitive possède un large ganglion semi-lunaire, appelé ganglion de Gasser ou ganglion trigéminal, qui donne trois larges divisions :

- Nerf ophtalmique (V1) : Exclusivement sensitif.

- Nerf maxillaire (V2) : Exclusivement sensitif.

- Nerf mandibulaire (V3) : Nerf mixte, sensitivomoteur, la plus grosse branche du trijumeau.

1. Le Nerf Ophtalmique de Willis

- La plus petite des trois branches terminales du trijumeau.

- Exclusivement sensitive.

- Innervation cutanée de l’étage facial supérieur, de la muqueuse des cavités nasales et du globe oculaire.

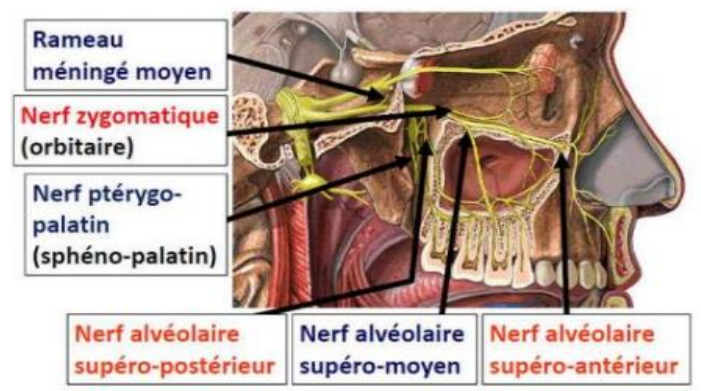

2. Le Nerf Maxillaire Supérieur

- Branche moyenne du trijumeau, exclusivement sensitif.

- Se divise en plusieurs branches collatérales :

- Le rameau méningé.

- Le rameau orbitaire.

- Le nerf sphéno-palatin.

- Les nerfs dentaires postérieurs.

- Le nerf dentaire moyen.

- Le nerf dentaire antérieur.

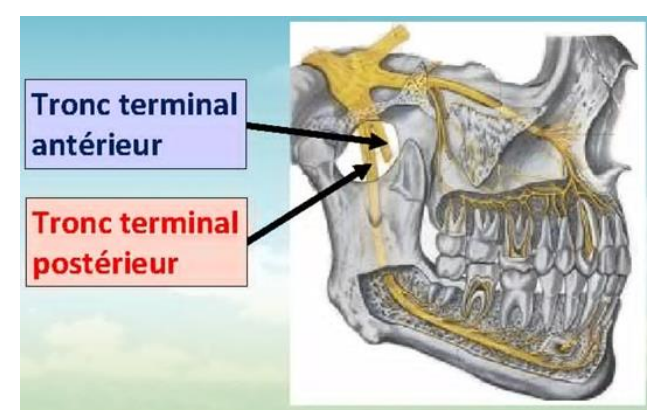

3. Le Nerf Mandibulaire

- Se divise après un court trajet en deux troncs : antérieur et postérieur.

Tronc Terminal Antérieur

Se divise en trois branches :

- Le nerf buccal.

- Le nerf temporal profond moyen.

- Le nerf massétérique.

Tronc Terminal Postérieur

Se divise en quatre branches :

- Le tronc commun des nerfs des muscles ptérygoïdien médial, tenseur du voile du palais et tenseur du tympan.

- Le nerf auriculotemporal.

- Le nerf alvéolaire inférieur.

- Le nerf lingual.

Techniques d’Anesthésie

I. Anesthésie Locale

1. Anesthésie de Surface

1.1 Par Contact

- Obtenue par attouchement, tamponnement ou pulvérisation.

- Détermine une insensibilité de courte durée.

- Utilisée pour réduire la douleur provoquée par la pénétration de l’aiguille, particulièrement dans la fibromuqueuse palatine.

1.1.1 Anesthésie par Attouchement

- Réalisée à l’aide d’une boulette de coton imprégnée de solution anesthésique sur une muqueuse préalablement asséchée.

1.1.2 Anesthésie par Tamponnement

- Mèche de coton ou boulette imbibée de solution anesthésique déposée au niveau du site et laissée en place 1 à 2 minutes.

1.1.3 Anesthésie par Pulvérisation

- Projection de fines gouttelettes de solution anesthésique sur la muqueuse à l’aide d’un embout long.

- Inconvénients :

- Ne permet pas le contrôle de la dose et de la zone.

- La solution peut se répandre dans toute la cavité, entraînant une gêne à la déglutition ou une sensation d’étouffement.

1.2 Anesthésie par Réfrigération (Cryoanesthésie)

- Les cryo-sprays agissent par évaporation d’un gaz dérivé de l’éthane (dichlorotétrafluoroéthane).

- L’évaporation rapide entraîne une diminution importante de la température, bloquant la conduction de l’influx nerveux.

- Utilisée pour :

- L’avulsion de dents très mobiles.

- Dents temporaires rhizalisées.

- Incision d’abcès.

2. Anesthésie par Infiltration

- Mode le plus fréquemment employé, consiste à infiltrer directement la muqueuse buccale.

- Permet de réaliser la majeure partie des interventions courantes en odontologie.

- La solution anesthésique est injectée au sein même du tissu à opérer.

2.1 Anesthésie Para-Apicale

- Consiste à déposer le produit anesthésique en contact avec les tables osseuses internes et externes au niveau de la région apicale de la dent.

Technique

- Le biseau de l’aiguille est tourné vers l’os.

- Côté vestibulaire : Injection au fond du vestibule en regard de l’apex, injecter 2/3 de la carpule.

- Côté palatin ou lingual : Injection à mi-distance entre le collet et la région apicale de la dent.

Avantages

- Simple à réaliser.

- Efficace.

- Zone anesthésiée limitée, effets postopératoires moins désagréables.

Inconvénients

- Inappropriée en cas de corticale osseuse trop épaisse.

2.2 Anesthésie Intra-Ligamentaire

- Infiltration de la solution anesthésique dans le desmodonte pour anesthésier la pulpe et l’alvéole.

- Nécessite une seringue spécifique avec une aiguille courte (12 mm) et un diamètre de 30/100.

- L’aiguille s’infiltre dans le ligament sur 2 à 4 mm, parallèle à la dent.

- Injection lente par poussées successives, délivrant 0,2 à 0,9 ml.

Avantages

- Effet rapide.

- Faible quantité de solution nécessaire.

- Très localisée.

Inconvénients

- Risque important de bactériémie dans le ligament parodontal.

- Suites postopératoires souvent douloureuses (inflammation desmodontale).

2.3 Anesthésie Intra-Septale

- Anesthésie du septum inter-dentaire.

- Injection au milieu de la papille du côté vestibulaire, l’aiguille à 45° par rapport à l’axe de la dent.

Avantages

- Action quasi immédiate.

Inconvénients

- Durée d’efficacité courte (20 min).

- Risque de nécrose osseuse en cas d’injection intracorticale.

2.4 Anesthésie Intra-Osseuse

- Injection directement dans l’os, après anesthésie sous-muqueuse et perforation interosseuse.

Avantages

- Solution intéressante pour les dents mandibulaires.

- Effet immédiat et anesthésie profonde.

Inconvénients

- Nécessite un dispositif médical spécifique.

- Forte prévalence de nécrose osseuse.

- Durée d’efficacité courte (40 à 45 min).

II. Anesthésies Locorégionales ou Tronculaires

- Indiquées dans deux situations :

- Obstacle anatomique limitant la diffusion de la solution vers l’apex (molaires inférieures).

- Inflammation/infection sévère dans la zone d’injection (abcès).

1. Au Maxillaire Supérieur

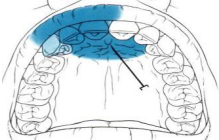

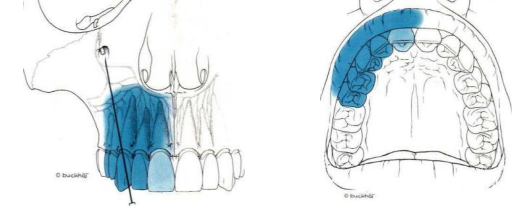

1.1 Anesthésie du Nerf Naso-Palatin (Trou Palatin Antérieur)

- Très douloureuse.

- Indiquée pour la région incisivo-canine de la voûte palatine.

- L’aiguille est enfoncée au niveau de la papille rétro-incisive (une demi-carpule suffit).

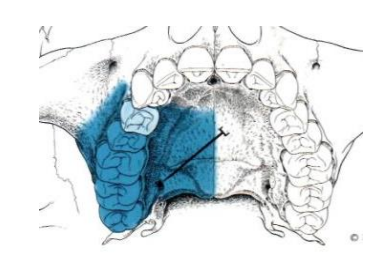

1.2 Anesthésie du Nerf Palatin Antérieur (Trou Palatin Postérieur)

- Indiquée pour anesthésier l’hémi-voûte palatine postérieure.

- Le trou palatin postérieur est situé en regard de l’espace entre la 2ème molaire et la dent de sagesse, à environ 1 cm du bord de la gencive palatine.

- Injection réalisée dans une dépression palatine.

1.3 Anesthésie du Nerf Dentaire Antérieur et Supérieur (Trou Sous-Orbitaire)

- Indiquée pour la chirurgie du bloc incisivo-canin homolatéral.

- Réalisable par voie cutanée ou endobuccale.

Technique Endo-Buccale

- Repérer le rebord inférieur de l’orbite avec la pulpe de l’index, descendre délicatement à 1 cm en dessous.

- Écarter la lèvre supérieure avec le pouce.

- Enfoncer l’aiguille au fond du vestibule juste au-dessus de la canine.

- Injecter après une pénétration de quelques millimètres.

1.4 Anesthésie du Nerf Postérieur et Supérieur

- Pratiquée au niveau de la face postérieure de la tubérosité.

- Indiquée pour anesthésier les trois molaires maxillaires, sauf la racine mésiale de la 1ère molaire.

- Technique :

- Patient en position allongée, bouche entrouverte.

- L’aiguille pénètre au fond du vestibule au niveau de la racine distale de la 2ème molaire.

- Enfoncée obliquement en haut, en arrière et en dedans, sans perdre le contact osseux.

- Injection de la carpule, durée de 60 à 90 min.

2. Au Maxillaire Inférieur

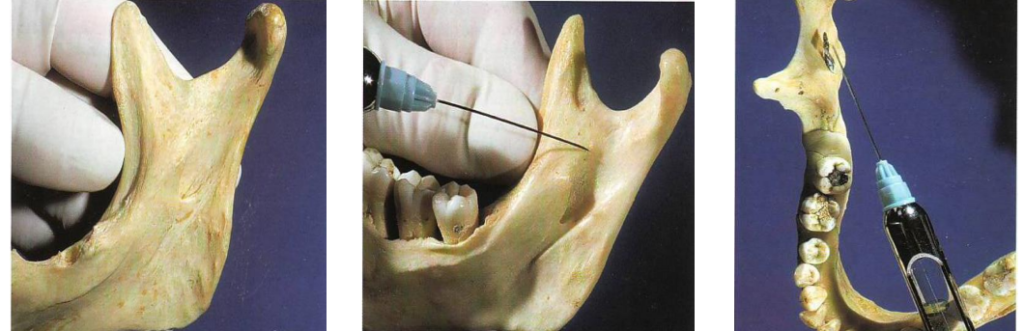

2.1 Anesthésie du Nerf Dentaire Inférieur (Nerf Alvéolaire Inférieur) à l’Épine de Spix

- Permet l’anesthésie du nerf lingual et du nerf dentaire inférieur.

- Indiquée pour l’extirpation pulpaire des molaires inférieures.

- Consiste à déposer la solution anesthésique au niveau de l’épine de Spix.

- Anesthésie obtenue en 5 à 15 minutes, durée supérieure à 1h30.

Technique Indirecte (en 3 temps)

- Premier temps :

- Repérer le bord antéro-externe de la branche montante avec l’index de la main gauche.

- Piquer jusqu’au contact osseux entre la ligne oblique interne et externe, à 1 cm au-dessus du plan d’occlusion.

- Deuxième temps :

- Glissement interne pour dégager la ligne oblique interne.

- Rotation de l’aiguille vers la canine du côté opposé.

- Troisième temps :

- Maintenir le contact osseux, enfoncer l’aiguille de 1 à 1,5 cm.

- Aspiration systématique pour éviter une injection dans un vaisseau.

- Injecter la solution, revenir à la position initiale et retirer la seringue.

Technique Directe

- Point d’injection au centre d’un triangle limité par :

- En dehors : Saillie du bord antérieur de la branche montante.

- En dedans : Repli ptérygomandibulaire.

- En haut : Fond du vestibule (maxillaire).

- Seringue dirigée de la canine du côté opposé vers le côté concerné.

- Enfoncer l’aiguille 1 à 1,5 cm au-dessus du plan d’occlusion des molaires.

- Rechercher le contact osseux, retirer légèrement, aspirer, puis injecter.

Anesthésie en odontostomatologie : TECHUNIQUES D’ANESTHESIE

Avantages

- Anesthésie profonde et de durée compatible avec les traitements.

- Injection peu douloureuse.

Inconvénients

- Acte considéré comme lourd par certains praticiens.

- Engourdissement prolongé et étendu (risque de morsure de la joue ou de la langue).

- Difficulté de réalisation due aux variations anatomiques du foramen.

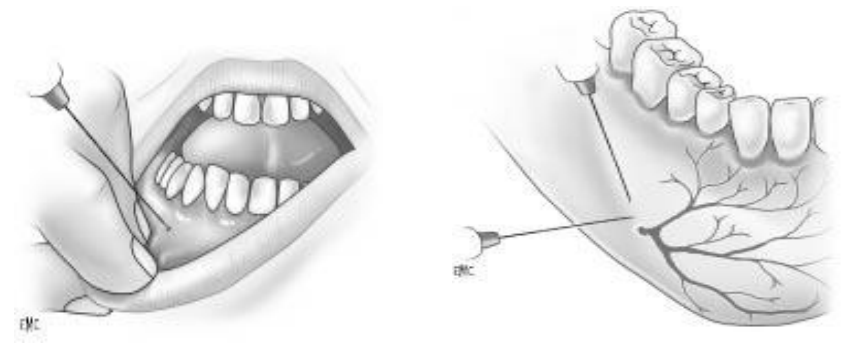

2.2 Anesthésie du Nerf Mentonnier

- Le trou mentonnier se situe à 1 à 2 mm sous les apex des prémolaires.

- Consiste à piquer et injecter au fond du vestibule en regard des apex des prémolaires.

Facteurs d’Échec d’une Anesthésie

- Mauvaise technique opératoire : Notamment pour l’anesthésie tronculaire mandibulaire.

- Susceptibilité du patient : Résistance physiologique de certains patients.

- Inflammation des tissus : Les tissus enflammés diminuent le seuil de perception de la douleur, rendant le tissu plus sensible et réactif à un léger stimulus.

Anesthésie en odontostomatologie : TECHUNIQUES D’ANESTHESIE

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Anesthésie en odontostomatologie

[…] la définition du mot prothèse est un préalable indispensable à tout apprentissage dans notre discipline. Cela […]