Anesthésie en odontostomatologie Produits anesthésiques

Anesthésie en odontostomatologie Produits anesthésiques

Introduction

L’association internationale pour l’étude de la douleur (IASP) définit la douleur comme « une sensation et une expérience émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes ».

L’importante innervation trigéminale de la région oro-faciale et la nature des actes thérapeutiques pratiqués en médecine bucco-dentaire imposent la connaissance et la maîtrise des différentes molécules et techniques d’anesthésie locale/loco-régionale afin de proposer aux patients des soins indolores, garantie d’une meilleure qualité de soins et d’une meilleure adhésion thérapeutique.

Dans cette optique, le médecin dentiste joue à la fois le rôle du chirurgien et de l’anesthésiste, avec une responsabilité sur ces deux aspects.

La réalisation d’actes d’anesthésie locale ou loco-régionale en conditions de sécurité optimale sera dépendante :

- Du choix et de la bonne indication de la molécule anesthésique selon le contexte médical du patient et de l’intervention prévue ;

- De la connaissance de la neuro-anatomie sensitive de la région à anesthésier ;

- De la bonne indication et maîtrise des techniques d’anesthésie locale/loco-régionale de la région oro-faciale ;

- De la prévention et de la gestion des complications associées aux actes d’anesthésie locale et/ou loco-régionale.

Définitions

Anesthésie : Privation générale ou partielle de la faculté de sentir. Elle peut être liée à une pathologie ou à un médicament (anesthésique). Elle peut être locale, régionale ou générale. Elle peut être obtenue principalement par infiltration (injection) ou imbibition (anesthésie de contact).

L’anesthésie est la perte transitoire, réversible, générale ou partielle de la sensibilité douloureuse. Elle est donc, ou devrait être, le préalable à tout acte diagnostique ou thérapeutique douloureux, obtenue grâce à l’emploi d’un produit anesthésique.

Types d’anesthésie selon le territoire intéressé

- Locale : Ne concerne qu’une zone limitée de l’individu (terminaisons nerveuses).

- Régionale/locorégionale : Au niveau d’un tronc nerveux.

- Générale : Affecte l’ensemble du corps.

Physiologie de la Transmission Nociceptive

La membrane plasmique neuronale est le siège d’une différence de potentiel électrique au repos, liée à une répartition inégale d’ions K⁺ et Na⁺ de part et d’autre de celle-ci : la polarisation membranaire.

Au repos, les ions Na⁺ sont principalement extracellulaires et les ions K⁺ intracellulaires. Lors de l’activation neuronale, l’ouverture de canaux sodiques permet une entrée massive d’ions Na⁺, induisant une dépolarisation membranaire, qui se propage le long des axones et dépolarise le neurone suivant : c’est le potentiel d’action.

Selon l’effet sur le neurone suivant, on parlera de potentiel d’action excitateur ou inhibiteur. La propagation d’un potentiel d’action excitateur le long des fibres nerveuses impliquées dans la transmission nociceptive (fibres Aδ myélinisées et fibres C amyéliniques) est à l’origine de la perception de l’information douloureuse.

Produits Anesthésiques

Les Molécules Anesthésiques

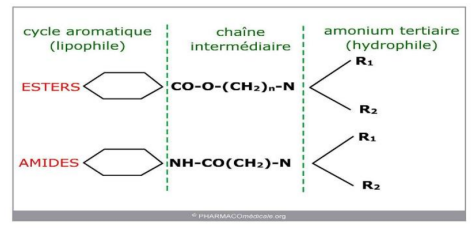

Les molécules anesthésiques sont toutes des bases faibles qui possèdent trois parties :

- Un pôle lipophile (extrémité aromatique).

- Un pôle hydrophile (extrémité aminée).

- Une chaîne intermédiaire porteuse d’une liaison ester ou amide.

Selon la structure de cette chaîne intermédiaire, on classe les anesthésiques locaux en :

- Esters

- Amides

Mode d’Action

- Les anesthésiques locaux sont des bases alcaloïdes combinées à des acides (acide chlorhydrique) pour former des sels hydrosolubles (Base faible + Acide fort = Sel stable et soluble dans l’eau).

- Grâce à l’alcalinité des tissus dans lesquels ils sont injectés, le sel anesthésique est hydrolysé en une base alcaloïde libérée, qui pénètre facilement la membrane nerveuse.

- Cette hydrosolubilité des anesthésiques est nécessaire à leur diffusion à travers les liquides interstitiels jusqu’à la fibre nerveuse.

- Les anesthésiques locaux bloquent la conduction de l’influx nerveux le long de la fibre nerveuse en prévenant la dépolarisation de la membrane par inhibition du flux sodique entrant.

Pharmacologie des Anesthésiques Locaux

Propriétés Physico-Chimiques

Les propriétés physico-chimiques conditionnent la diffusion et la distribution dans les tissus avoisinant le site d’injection des anesthésiques locaux. Les caractéristiques principales sont :

- Liposolubilité : Conférée par la chaîne aromatique lipophile et la chaîne aliphatique intermédiaire. Les molécules les plus lipophiles ont une plus grande puissance anesthésique.

- Taux de liaison aux protéines plasmatiques : Influence la résorption et la durée d’action. Une forte liaison réduit la forme libre dans le plasma, diminuant la toxicité.

- pKa : Définit la capacité de dissociation (ionisation) selon le pH du milieu environnant. Le pKa varie entre 7.7 (mépivacaine) et 8.1 (bupivacaine).

Pharmacocinétique des Anesthésiques Locaux

Absorption

Après l’injection, la molécule anesthésique passe rapidement dans la circulation sanguine, avec un pic plasmatique et une vitesse de diffusion variables selon la molécule et la présence d’un vasoconstricteur. L’utilisation d’un vasoconstricteur limite le pic plasmatique et ralentit la diffusion.

Distribution

Après absorption dans la circulation cervico-faciale, la molécule est drainée dans les veines jugulaires, puis passe dans la circulation hépatique où elle subit des biotransformations.

Métabolisme

- Amino-esters : Biotransformés dans le plasma sanguin par des pseudo-cholinestérases, libérant l’acide para-amino-benzoïque.

- Amino-amides : Biotransformés par les amidases hépatiques.

Élimination

L’élimination des anesthésiques locaux est rénale, quelle que soit leur famille.

Propriétés d’un Anesthésique Local Idéal

- Action réversible.

- Absence d’irritation ou de réaction secondaire locale.

- Faible toxicité systémique.

- Effet anesthésique rapide et de durée suffisante.

- Puissance suffisante.

- Stabilité en solution et facile métabolisation.

- Stérilité ou possibilité de stérilisation.

- Absence de réactions allergiques.

- Bonne diffusion.

Composition d’une Cartouche d’Anesthésique Local

Une cartouche d’anesthésique local est une préparation stérile pour administration sous muqueuse, composée de :

- Une molécule d’anesthésique local (amino-amides ou amino-esters).

- Un vasoconstricteur (adrénaline ou noradrénaline).

- Un ou plusieurs agents conservateurs (parahydroxybenzoates, sulfites, EDTA).

- Une solution de remplissage (eau stérile apyrogène).

Les Vasoconstricteurs

Les vasoconstricteurs sont des molécules réduisant le diamètre des vaisseaux sanguins, principalement des catécholamines (adrénaline ou noradrénaline). Ils sont utilisés pour :

- Diminuer la toxicité de la molécule anesthésique en réduisant sa diffusion intravasculaire.

- Augmenter l’efficacité de l’anesthésie locale en maintenant de plus grandes quantités d’anesthésiques au niveau de la membrane neuronale.

- Réduire le saignement opératoire (avec un risque de saignement après disparition de l’effet vasoconstricteur).

Types de Vasoconstricteurs

- Adrénaline : Utilisée à des concentrations de 1/100 000 (1 mg/100 ml) ou 1/200 000 (1 mg/200 ml).

- Noradrénaline.

Contre-indications

- Troubles du rythme cardiaque.

- Hypertension non équilibrée ou mal contrôlée.

- Os irradié (radiothérapie au niveau de la sphère oro-faciale).

- Phéochromocytome (tumeur de la médullo-surrénale avec sécrétion excessive d’adrénaline).

- Patients sous bisphosphonates.

Les Conservateurs

- Parabens : Esters de l’acide para-hydroxybenzoïque, bactériostatiques et antifongiques. Leur utilisation diminue avec les opercules en caoutchouc de synthèse.

- EDTA : Antioxydant bloquant les réactions d’oxydation dues aux rayons ultraviolets.

- Sulfites : Sels de l’anhydride sulfureux (SO₂), conservateurs avec propriétés antioxydantes, présents dans de nombreux produits alimentaires (E221, E222, etc.).

Les Produits Anesthésiques

Les Esters

- Procaïne (Novocaïne).

- Tétracaine (Pontocaïne).

Caractéristiques

- Peu toxiques.

- Propriété vasodilatatrice.

- Action courte.

- Responsables de réactions allergiques.

Les Amides

Les amides sont les plus utilisés en médecine dentaire :

- Lidocaïne (Xylocaïne).

- Mépivacaïne (Carbocaïne) :

- Moins vasodilatatrice que la lidocaïne, peut être utilisée sans adrénaline.

- Installation rapide, durée d’environ 2 heures.

- Bupivacaïne (Marcaïne).

- Articaïne :

- La plus puissante et la plus longue (forme ionisée faible).

Toxicité des Anesthésiques Locaux

Les anesthésiques locaux peuvent interférer avec toutes les membranes excitables, entraînant des complications au niveau du système nerveux central/périphérique ou cardiovasculaire en cas de surdosage ou d’injection intravasculaire accidentelle.

Toxicité Neurologique

Due aux effets « centraux » des anesthésiques locaux, les manifestations incluent :

- Nervosité, agitation, bâillements, tremblements.

- Céphalées, nausées, acouphènes.

- Convulsions, puis dépression du système nerveux central.

Toxicité Cardiaque

Liée à l’effet « stabilisateur de membrane » des anesthésiques, les complications incluent :

- Tachycardie, bradycardie.

- Dépression cardiovasculaire avec hypotension artérielle.

Le Matériel

Les Seringues

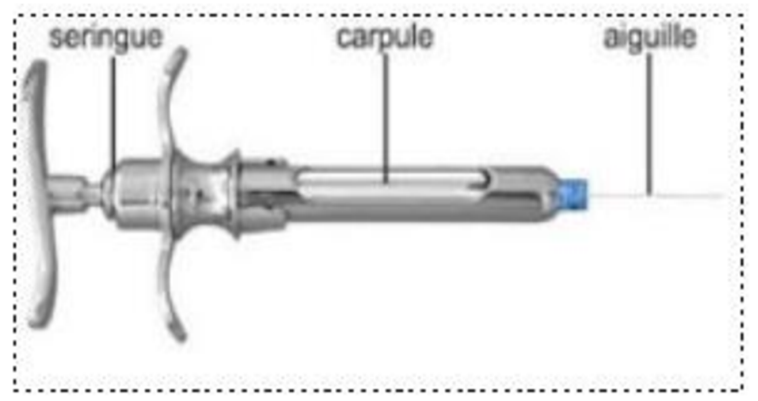

Seringues à Carpule

Composées d’un corps métallique cylindrique stérilisable, avec :

- Un piston rabattable à une extrémité.

- Un dispositif pour maintenir une aiguille bipointe à l’autre extrémité.

La carpule est un tube de verre introduit dans la seringue, fermé par :

- Un opercule de caoutchouc siliconé serti par une bague métallique, perforé par la pointe interne de l’aiguille bipointe.

- Un bouchon en caoutchouc siliconé sur lequel appuie le piston.

Types de Seringues

- Seringues carpule à charnière.

- Seringues carpule à introduction latérale.

Les Aiguilles

- Anesthésie para-apicale : Diamètre 40/100, longueur 16 mm à 21 mm.

- Anesthésie tronculaire : Diamètre 50/100, longueur 35 mm.

- Anesthésie intra-septale : Diamètre 40 à 50/100, longueur 8 mm.

- Anesthésie intra-ligamentaire : Diamètre 30/100, longueur 8 mm.

Anesthésie en odontostomatologie Produits anesthésiques

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

Leave a Reply