Le bio-film dentaire

Introduction

De nombreux types de dépôts s’accumulent sur la surface dentaire. On les classifie selon qu’ils sont mous ou durs, tenaces adhérents ou lâches, colorés ou incolores, transparents ou opaques.

1. Définitions

- Selon GLICKMAN : La plaque dentaire est un dépôt granuleux, mou, amorphe qui s’accumule sur les faces des dents, sur les restaurations dentaires et sur le tartre.

- Selon Dawes et Col : La plaque dentaire peut être définie comme étant constituée d’agrégats bactériens qui se développent à la surface de dents ou d’autres structures buccales solides.

- Selon BOUCHARD : La plaque bactérienne est une communauté microbienne hétérogène, adhérente aux surfaces dentaires et enrobée dans une matrice intercellulaire de polymères d’origine bactérienne et salivaire.

2. Classification

- Plaque supragingivale : Elle se dépose sur la couronne clinique des dents.

- Plaque sous-gingivale : Elle se situe dans le sulcus gingival ou dans la poche parodontale.

La plaque supragingivale est impliquée dans la pathologie carieuse, tandis que la plaque sous-gingivale est associée aux pathologies gingivales et parodontales.

3. Composition de la Plaque Bactérienne

La plaque dentaire est principalement constituée de microorganismes, de cellules épithéliales, de leucocytes, de macrophages, le tout rassemblé dans une matrice intercellulaire adhérente. Les matériaux solides organiques et inorganiques forment environ 20 % de la plaque bactérienne ; l’eau forme le reste (80 %). Les bactéries constituent environ 70 % de la matière solide, et le reste est formé par la matrice intercellulaire.

Contenu Organique

- 30 % d’hydrates de carbone

- 30 % de protéines

- 15 % de lipides

- Produits extracellulaires de la plaque

- Résidus cytoplasmiques de leurs membranes cellulaires

- Aliments ingérés

- Dérivés des glycoprotéines salivaires

Contenu Inorganique

Le contenu inorganique est représenté par le calcium, le phosphore, le magnésium, le potassium, le sodium, les fluorures (de l’application topique ou l’eau de boisson). Ces éléments sont liés aux composants organiques de la matrice. Ils sont en faibles quantités au début de la formation de la plaque et atteignent leur maximum quand la plaque se transforme en tartre.

Contenu Bactérien

- 1ère phase du développement (2 jours) : Les cocci et les bâtonnets gram négatif constituent une plus grande proportion de la flore.

- 2ème phase (3 et 4 jours) : Prolifération des fusobactéries et des bactéries filamenteuses.

- 3ème phase (5 à 9 jours) : Apparition des spirilles et spirochètes. À ce stade, la flore est complexe et identique à celle de la plaque mature.

- Après 7 jours : Les divers groupes de bactéries prolifèrent, et les cocci et bâtonnets gram positif, initialement dominants, ne constituent plus que 50 % de la flore.

- 2ème et 3ème semaine : Aucune modification majeure n’apparaît.

La plaque varie d’un individu à un autre, d’une dent à une autre, et même sur les différentes régions d’une même dent.

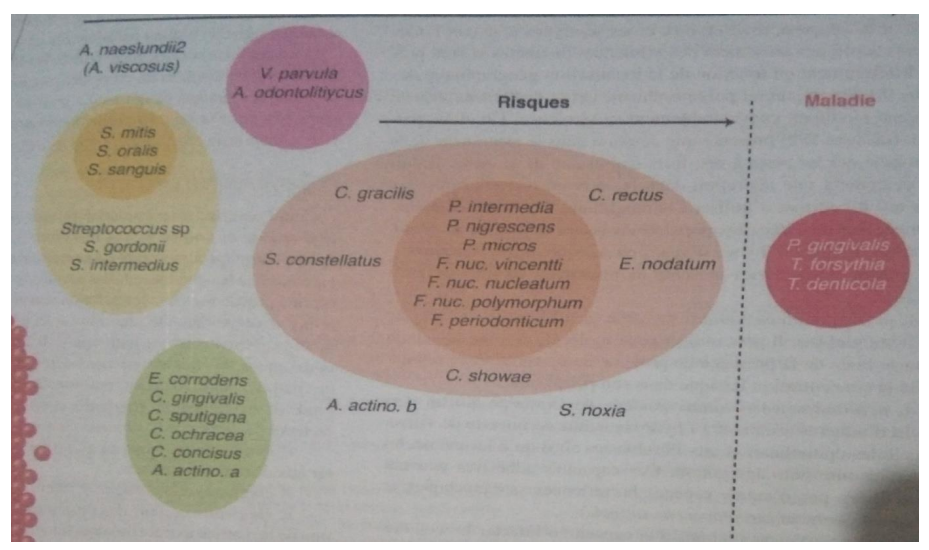

Complexes Microbiens

Nous n’avons pas affaire à une bactérie unique mais plutôt à une communauté bactérienne organisée en complexes microbiens. Certaines bactéries se retrouvent très fréquemment associées les unes aux autres, et il est possible de distinguer :

- Aggregatibacter actinomycetemcomitans

- Le complexe jaune formé de streptococcus

- Le complexe vert

- Le complexe violet

- Le complexe orange

- Le complexe rouge

Il est montré que les bactéries des complexes orange et, plus particulièrement, rouge sont étroitement liées à la profondeur des poches colonisées ; leur prévalence augmente avec la profondeur de poche. Les complexes jaunes et vert montrent une forte relation l’un avec l’autre mais une relation très faible avec les complexes rouge et orange, alors que le complexe violet ne montre aucune relation avec les autres complexes. Cliniquement, les complexes jaunes et vert sont associés aux sites présentant une profondeur de sondage inférieure à 3 mm.

4. Formation et Organisation du Biofilm

La formation de la plaque dentaire peut se décrire schématiquement selon une séquence d’événements :

Adhésion des Bactéries Pionnières

L’élaboration de la plaque dentaire dépend préalablement de la capacité des bactéries à adhérer aux surfaces dentaires. Cette colonisation se fait par l’intermédiaire d’un film organique d’origine salivaire recouvrant les surfaces dentaires : la pellicule acquise exogène (PAE). Si son rôle est de protéger les dents des agressions mécaniques et acides, elle favorise néanmoins l’installation de la plaque dentaire.

Une adhésion réversible peut s’établir entre la PAE et les bactéries grâce à des interactions physicochimiques non spécifiques (forces de Van der Waals) ; les microorganismes sont alors facilement détachables par rinçage. L’adhérence devient irréversible lorsque la liaison se fait par des interactions de plus courtes distances (liaisons ioniques, covalentes ou ponts hydrogène).

Prolifération

Une fois fixées sur la PAE, les bactéries pionnières contribuent rapidement à la croissance de la plaque dentaire par division cellulaire. De nombreux streptocoques secrètent une matrice extracellulaire (glycocalyx) composée de polysaccharides, laquelle participe à l’ancrage de la structure en assurant un rôle protecteur et nutritif. Les cellules filles, issues de la division des cellules adhérentes, vont être incluses dans la matrice ou libérées dans le milieu environnant. Les bactéries pionnières permettent ensuite l’agrégation de nouvelles bactéries qui n’étaient pas capables de se fixer directement à la PAE. Le recrutement de colonisateurs secondaires ou tardifs repose sur les propriétés de coadhérence bactérienne, c’est-à-dire la capacité d’une bactérie libre de se lier à une bactérie fixée.

Maturation

L’arrivée de nouvelles espèces bactériennes est favorisée par le microenvironnement créé par le métabolisme des bactéries pionnières. Progressivement, le taux d’oxygène du milieu diminue, permettant le développement de bactéries anaérobies.

Détachement

Lorsque la plaque dentaire est épaisse, elle peut subir un phénomène de détachement bactérien. Sous l’effet de forces de cisaillement, comme celles exercées lors de la mastication ou de la phonation, des microcolonies peuvent se dissocier du biofilm. Les microcolonies du biofilm utilisent des signaux chimiques pour communiquer entre elles. De nombreuses activités physiologiques, comme les mécanismes de développement et de croissance, sont contrôlées par une régulation appelée quorum sensing.

Minéralisation et Formation du Tartre

La minéralisation de la plaque se produit par un dépôt de cristaux de phosphate de calcium à la surface de la plaque préexistante, puis se poursuit plus lentement en profondeur. La minéralisation se fait par précipitation de sels minéraux provenant de la salive pour le tartre supragingival, ou du fluide gingival pour le tartre sous-gingival.

Définition de la Pellicule Acquise

C’est un film translucide, incolore, mou, réparti de façon diffuse sur la couronne en quantité un peu plus élevée près de la gencive. La pellicule acquise est un produit de la salive ; elle ne contient pas de bactéries mais contient des glycoprotéines, des dérivés de glycoprotéines, des polypeptides et des lipides. Elle se forme spontanément dès l’éruption des dents et en quelques minutes après leur nettoyage prophylactique.

5. Importance de la Plaque

La plaque est le principal facteur étiologique des caries, des gingivites et des parodontites ; elle est aussi à l’origine du tartre dentaire. L’importance principale de la plaque réside dans sa haute teneur en bactéries et leurs produits toxiques.

6. Mise en Évidence de la Plaque

Cliniquement

Les révélateurs de plaque contiennent de l’érythrosine, de la fuchsine ou de la fluorescéine, qui colorent la plaque dentaire et permettent au patient de visualiser les zones où le brossage est insuffisant. Le colorant peut se présenter :

- Sous forme d’un liquide à diluer dans l’eau avec lequel le patient fait un bain de bouche.

- Sous forme de comprimés à croquer, le patient utilisant sa langue pour appliquer l’agent colorant sur toutes les faces dentaires.

Il est important d’indiquer au patient qu’une coloration au niveau des gencives et de la langue peut persister plusieurs heures après l’application du révélateur.

Au Laboratoire

Ces dernières années, des essais ont été faits pour connaître la composition qualitative de la plaque en plus de sa quantité et de sa distribution. Cela a été possible grâce à l’utilisation de la microscopie en contraste de phase. Cette recherche aidera à démontrer que les gingivites et les parodontites sont en général dépendantes de la plaque bactérienne.

Indice de Plaque de Loe et Silness

- 0 : Pas de plaque.

- 1 : Mince film de plaque au contact de la gencive marginale, visible seulement après exploration à la sonde.

- 2 : Accumulation modérée de plaque au contact de la gencive marginale, pas de plaque dans les espaces interdentaires. Dépôt visible à l’œil nu.

- 3 : Grande accumulation de plaque au contact de la gencive marginale, présence de plaque dans les espaces interdentaires.

7. Facteurs Favorisant la Formation de la Plaque

Rôle de la Salive dans la Formation de la Plaque

La salive contient des glycoprotéines appelées mucines. Les glycoprotéines sont constituées de protéines combinées à divers hydrates de carbone. Les enzymes produits par les bactéries buccales fractionnent les hydrates de carbone dont ils se nourrissent. Les modifications apportées aux glycoprotéines provoquent la formation d’un précipité considéré comme un facteur de la formation de la plaque.

Régime et Formation de la Plaque

Consistance

La plaque se forme rapidement en cas de régime constitué d’aliments mous. Elle est retardée avec des aliments durs que l’on doit mâcher.

Composition

Chez l’homme et chez quelques animaux de laboratoire, l’addition de saccharose au régime normal accroît la formation de la plaque.

8. Contrôle de la Plaque

Le contrôle de la plaque supragingivale est l’affaire du patient lui-même. Son amélioration est une étape incontournable de tout traitement parodontal. La plaque dentaire est très adhérente ; elle ne s’élimine que par frottement, c’est-à-dire par brossage ou par raclage. Le contrôle physiologique de la plaque par les mouvements des joues et de la langue est insuffisant pour prévenir les pathologies carieuses ou parodontales. Le moyen le plus sûr de contrôler la plaque est de procéder à un nettoyage mécanique avec une brosse à dents, un dentifrice et d’autres instruments nettoyants.

Le Brossage

Plusieurs techniques existent :

- Technique de Bass modifiée

- Technique de Stillman modifiée

- Technique de rouleau

Les Adjuvants du Brossage

- Fil dentaire

- Brossettes interdentaires

- Bâtonnets interdentaires

- Hydropulseurs

- Gratte-langue

Conclusion

Le biofilm dentaire est considéré comme étant le facteur initial dans le développement de la maladie parodontale. Le seul moyen de prévenir l’apparition de la maladie parodontale ou sa progression est d’introduire les mesures d’hygiène buccale.

Bibliographie

- K.H. et E.M. Rateitschak, H.F. Wolf, Atlas de médecine dentaire parodontologie.

- Philippe Bouchard, Parodontologie Dentisterie implantaire, Lavoisier Médecine.

Le bio-film dentaire

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Le bio-film dentaire

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.