LA GENCIVE ET L’ATTACHE EPITHELIALE Anatomie, Histologie et Physiologie

Introduction

L’organe dentaire est constitué d’un odonte qui est la dent elle-même et le parodonte qui est l’ensemble des tissus de soutien de la dent. Le parodonte englobe un parodonte profond : l’os alvéolaire, le cément et le ligament alvéolo-dentaire, mais aussi un parodonte superficiel qui est la gencive. Ce dernier tissu biologique présente à décrire des particularités anatomiques, histologiques ainsi que physiologiques.

Définition

La gencive ou muqueuse gingivale est la zone spécialisée de la muqueuse buccale qui sertit les collets anatomiques des dents et recouvre une partie des corticales des procès alvéolaires. Elle constitue le parodonte superficiel.

Structure Anatomique

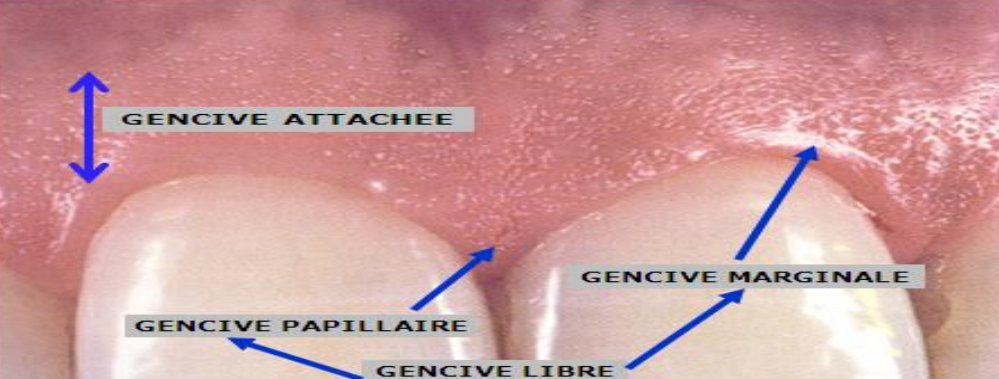

On distingue classiquement trois régions anatomiques :

Gencive Marginale

C’est une bande de 0,5 à 2 mm de hauteur qui entoure la partie cervicale des dents. Elle est festonnée suivant les collets anatomiques, limitée coronairement par le rebord gingival. Elle se continue latéralement avec la gencive papillaire et apicalement avec la gencive attachée dont elle est délimitée par le sillon marginal. Elle présente à décrire :

Sillon Marginal

C’est une dépression délimitant la gencive libre de la gencive attachée. Il est situé sensiblement en regard de la jonction amélo-cémentaire (JEC).

Sillon Gingivo-Dentaire ou Sulcus

Appelé autrefois sillon créviculaire. C’est l’espace virtuel compris entre la surface dure dentaire et la paroi tissulaire molle de la gencive. Sa profondeur pour une gencive saine varie de 0,5 à 2 mm.

Gencive Papillaire ou Inter-Dentaire

Elle présente la saillie gingivale qui occupe les espaces inter-proximaux sous les zones de contacts interdentaires, elle est constituée de deux papilles : vestibulaire et linguale ou palatine, séparées par une dépression appelée col gingival et ceci au niveau du bloc postérieur. Au niveau antérieur, la papille gingivale a une forme pyramidale. La gencive papillaire et la gencive marginale forment la gencive libre.

Gencive Attachée

C’est la partie de gencive qui adhère fortement aux structures sous-jacentes.

Limites

Elle s’étend de la gencive marginale à la ligne muco-gingivale mais également présente au niveau des centres des papilles. Du côté lingual et palatin, elle se prolonge par la muqueuse palatine ou linguale sans démarcation nette.

Hauteur

Elle est variable pouvant atteindre 9 mm ; plus importante au niveau des dents antérieures et plus faible en regard des prémolaires. Il a été admis qu’une hauteur de gencive de 1 à 2 mm est considérée comme suffisante et elle est indispensable au maintien de la santé parodontale.

Épaisseur

Elle varie d’un individu à un autre et selon les endroits chez le même individu.

Caractéristiques Cliniques d’une Gencive Saine

Contour

Il suit la configuration des collets anatomiques. Le rebord marginal doit se terminer en biseau pointu.

Couleur

Habituellement rose pâle, mais elle dépend aussi de l’épaisseur de l’épithélium, de la concentration des vaisseaux sub-épithéliaux, du degré de kératinisation et de la présence de pigments de mélanine.

Consistance

Elle est ferme au niveau de la gencive attachée, inamovible par rapport au plan osseux sous-jacent, souple au niveau de la gencive libre ce qui la différencie de la muqueuse alvéolaire qui est lâche.

Texture

La gencive attachée vestibulaire ainsi que le centre des papilles présentent un aspect piqueté en peau d’orange qui semble être lié à :

- l’aspect histologique des crêtes épithéliales de l’interface épithélium-tissu conjonctif ;

- l’organisation du réseau fibrillaire et/ou

- au degré de kératinisation.

Cet aspect disparaît avec l’inflammation.

Volume

Une gencive saine présente un volume moyen qui maintient une hauteur physiologique de la gencive libre de 0,5 à 2 mm, ainsi qu’une épaisseur de 1 à 2 mm mais qui diffère d’un individu à l’autre et selon les endroits dans la même cavité buccale.

Histologie de la Gencive

Épithélium

Il est pavimenteux stratifié comportant trois épithélia :

Épithélium Oral Gingival

Définition

C’est un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé. Il constitue les faces vestibulaires et buccales de la gencive.

Couches Épithéliales

Il comporte quatre strates ou couches de la profondeur à la superficie :

- Couche basale = Stratum germinatum : Formée d’une seule assise cellulaire de forme cylindrique ou cuboïde, à proximité immédiate du tissu conjonctif séparée de ce dernier par la membrane basale. Les cellules germinatives sont reliées entre elles par les desmosomes et à la membrane basale par les hémidesmosomes. On observe au niveau de cette couche de nombreuses mitoses assurant ainsi le renouvellement des couches épithéliales, et la synthèse des constituants de la membrane basale d’où son appellation.

- Couche épineuse = Stratum spinosum : Constituée de 10 à 20 couches de cellules polyédriques. Avec la couche basale, il constitue la 1/2 ou le 1/3 de l’épaisseur totale de l’épithélium. La cellule a tendance à s’aplatir, le grand axe de la cellule devenant progressivement parallèle à la surface de l’épithélium.

- Couche granuleuse = Stratum granulosum : Elle se caractérise par l’augmentation du volume cellulaire, un aplatissement progressif de la cellule et apparition de grains membranaires (corps d’Odland et grains de kératohyaline).

- Couche cornée = Stratum cornéum : C’est la couche superficielle, sa structure diffère selon qu’elle soit ortho-kératinisée, para-kératinisée ou non kératinisée.

- Ortho-kératinisé : La transition entre stratum granulosum et le stratum cornéum est très nette. Importantes modifications cytologiques : disparition du noyau et organelles intra-cytoplasmiques. La couche d’ortho-kératine est constituée d’une vingtaine de squames, composés de disques hexagonaux, aplatis, à membrane épaisse, sans noyau ni organelles, ni grains de kératohyalines, remplis de matériel éosinophile constitué de tonofilaments déshydratés inclus dans une matrice. Cette mixture de filaments et matrice constitue la kératine : protéine hautement insoluble et résistante.

- Para-kératinisé : Dans ce cas, les cellules sont aplaties éosinophiles mais conservant un noyau pycnotique, quelques organelles et des tonofilaments agrégés. Quelle que soit la surface de l’épithélium : ortho-kératinisée, para-kératinisée ou non kératinisée, les cellules desquament, entraînant la rupture des joints intercellulaires.

Épithélium Oral Sulculaire

Définition

C’est la portion coronaire de l’épithélium sulculaire qui constitue la paroi molle du sulcus. Il est contigu, mais structurellement différent de l’épithélium de jonction. C’est un épithélium mince non kératinisé. Ses caractéristiques structurales sont sensiblement similaires à celles de l’épithélium oral gingival.

Couches Épithéliales

Il est constitué de quatre couches :

- Stratum basal : Constitué de cellules peu différenciées. Les desmosomes y sont moins nombreux. Les hémidesmosomes les unissent à la membrane basale qui les sépare du tissu conjonctif sous-jacent. Elles subissent des mitoses, les cellules filles amorcent une migration vers les couches superficielles.

- Stratum spinosum : À ce niveau, la taille des cellules et le nombre de leurs organelles augmente. Les desmosomes sont moins nombreux. Au niveau des couches superficielles de ce stratum apparaissent des corps d’Odland.

- Stratum granulosum : Il est peu discernable. Cependant les cellules présentent à ce niveau des grains de kératohyaline, non associées aux filaments ; épars dans le cytoplasme.

- Stratum superficiel : Non kératinisé, il est constitué de cellules aplaties, contenant un noyau et quelques organelles. Les desmosomes sont peu nombreux. La desquamation se fait cellule par cellule dans le sillon gingival. Les espaces intercellulaires occupent 12 % du volume de l’épithélium oral sulculaire ce qui le rend perméable.

Épithélium de Jonction / Attache Épithéliale ou Attache Supracrestale

Définition

- C’est la portion apicale de l’épithélium oral sulculaire qui fournit une attache épithéliale unissant la gencive à la surface calcifiée dentaire.

- C’est une bande annulaire d’épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé servant à unir la surface dentaire au tissu conjonctif gingival attaché soit à l’émail ou au cément.

- L’attache épithéliale est un ensemble biologique qui sépare le milieu intérieur de la cavité buccale.

- C’est une barrière physiologique et physique dont la cohésion conditionne l’intégrité des structures parodontales sous-jacentes.

Note : L’attache conjonctive est représentée par l’ensemble des fibres de collagène de la gencive et du desmodonte.

Histologie

Sous le terme d’attache épithéliale, on regroupe l’ensemble des structures de jonction entre la dent et la gencive.

- Cuticule dentaire (ou cuticule de Nasmyth) : Mince couche électron dense, interposée entre la surface de l’émail et les améloblastes réduits. Elle est secrétée par les améloblastes au moment de leur transformation en cellules squameuses. Elle ne se minéralise jamais.

- Bordure linéaire :

- Définition : Fine structure électron dense, inconstante au niveau coronaire à la surface de l’émail ou du cément afibrillaire, interposée entre la dent et la lame basale interne.

- Formation : À partir de la condensation d’éléments protéiniques issus du fluide gingival. Au niveau radiculaire, au-delà de la JEC, on ne trouve jamais de bordure linéaire au niveau du cément fibrillaire.

- Cément afibrillaire acellulaire :

- Définition : Il se présente sous forme d’éperons ou d’îlots minéralisés adhérant à la surface de l’émail cervical sur une bande de 2 mm. C’est un cément acellulaire qui s’appose par lamination successive plus ou moins parallèle à la surface de la dent.

- Formation : Il se forme lorsque la dent est en contact direct avec le tissu conjonctif et par suite de dégénérescence localisée de l’épithélium adamantin réduit.

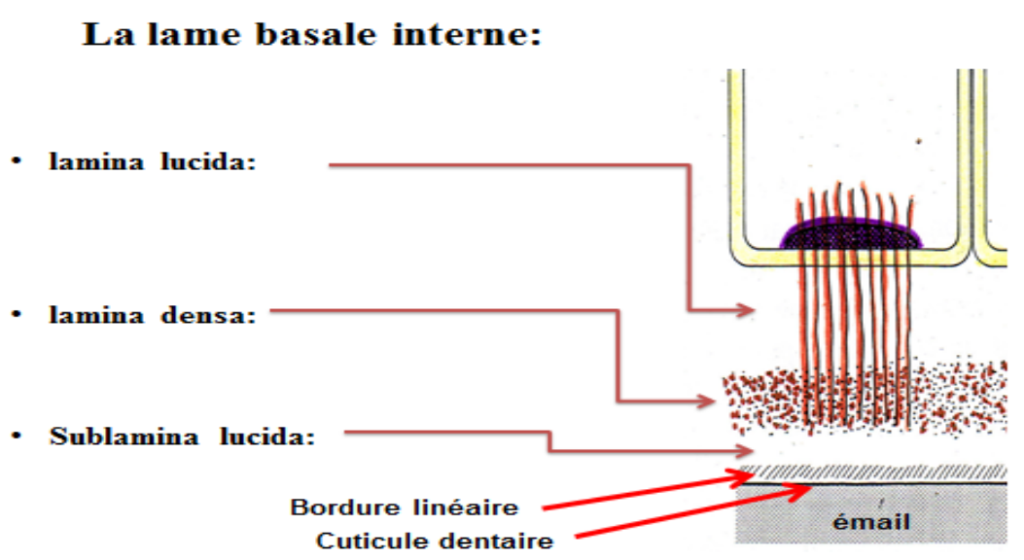

- La lame basale interne :

- Définition : C’est une structure de liaison entre deux dérivés : émail et épithélium de jonction.

- Formation : La lame basale interne est produite par les améloblastes réduits puis par les cellules épithéliales de jonction. Dans la portion cervicale de l’attache, les cellules involuent et desquament, donc à ce niveau il n’y a plus de formation de la lame basale interne.

- Composition :

- La lamina lucida : 15 nm.

- La lamina densa : 40 nm, formée de complexes glyco-protéiniques associés à du collagène de type IV.

- Sublamina lucida : Située entre la cuticule dentaire et la lamina densa ; zone de force électrostatique électro-claire de 9,5 nm.

- Les hémidesmosomes : Ce sont des jonctions qui relient entre la lame basale interne et la membrane cytoplasmique des cellules de l’épithélium de jonction.

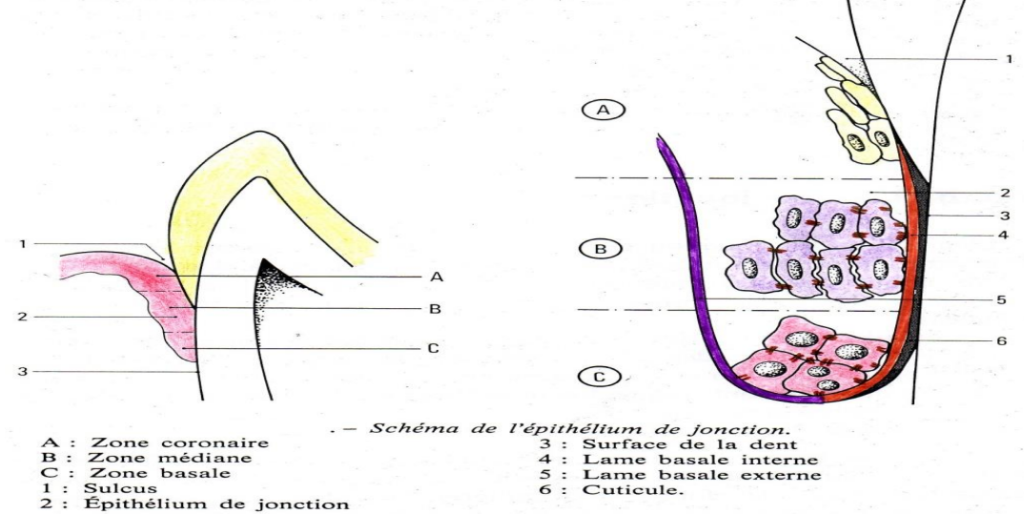

- L’épithélium de jonction :

- Définition : C’est un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé qui entoure le collet de la dent.

- Formation : Au début de la vie, il est constitué de 4 à 5 couches de cellules, il s’épaissit progressivement avec l’âge : 20 à 30 assises de cellules. Cependant au niveau de sa portion apicale, il est très mince et ne comporte qu’une ou deux cellules.

- Constitution :

- Zone basale : Les cellules basales à noyaux volumineux disposées parallèlement à la surface dentaire, présentent une forme cuboïde ou légèrement ovalaire, ou allongées dans la direction cervicale.

- Zone médiane ou supra-basale : Les cellules s’aplatissent, le noyau s’allonge, l’axe de la cellule devient parallèle à la surface dentaire. Les cellules tapissant la surface calcifiée de la dent sont attachées par les hémidesmosomes à la lame basale interne.

- Zone coronaire ou superficielle : Elle est exclusivement réduite et constitue le fond du sulcus. Elle est tapissée par une couche irrégulière de cellules dont le grand axe est perpendiculaire à la surface de l’épithélium de jonction et parallèle à celle de la dent.

- La lame basale externe : C’est une structure qui sépare l’épithélium de jonction du tissu conjonctif. Elle diffère des autres lames basales par ce qu’elle ne comporte pas de collagène. Épaisseur 100 nm : lamina lucida : 50 nm, lamina densa : 50 nm.

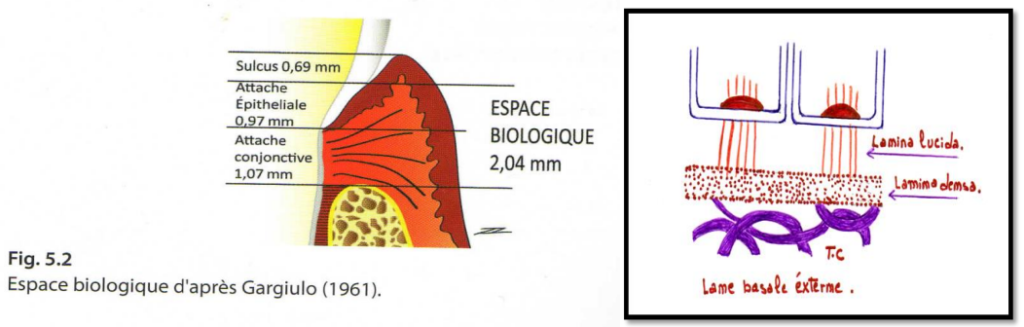

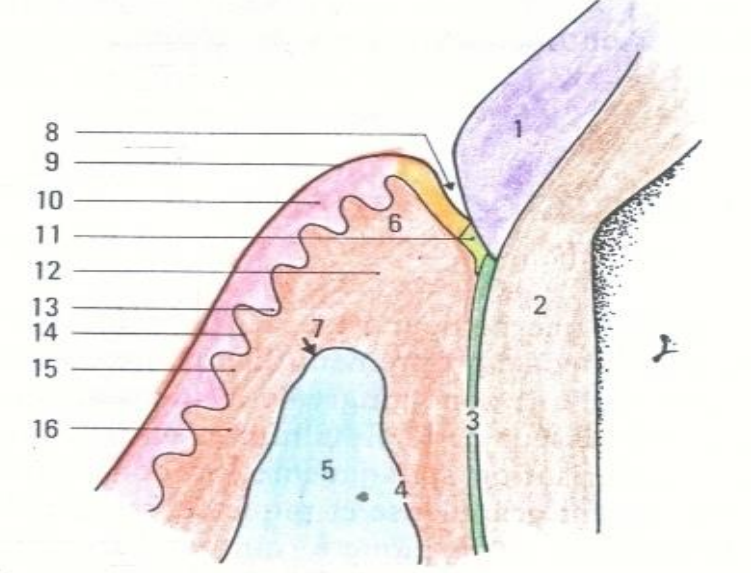

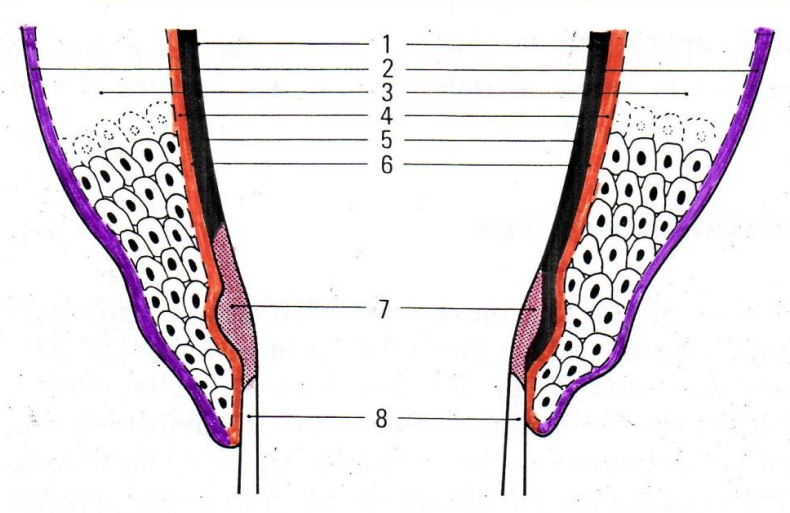

Schéma des Structures

- Espace biologique d’après Gargiulo (1961).

- Schéma de la gencive (coupe vestibulo-linguale) :

- Émail

- Dentine

- Cément

- Paroi alvéolaire

- Os alvéolaire

- Gencive libre ou marginale

- Crête alvéolaire

- Sulcus

- Bord marginal

- Épithélium buccal

- Attache épithéliale

- Chorion gingival

- Crête épithéliale

- Lame basale

- Papille conjonctive

- Gencive adhérente.

- Schéma des différentes structures qui forment la jonction gingivodentaire :

- Surface de l’émail

- Lame basale externe

- Épithélium de jonction

- Lame basale interne

- Cuticule dentaire

- Bordure linéaire

- Cément afibrillaire

- Cément fibrillaire.

- La lame basale interne :

- Lamina lucida

- Lamina densa

- Sublamina lucida

- Bordure linéaire

- Cuticule dentaire

- Zones de l’épithélium de jonction :

- Zone coronaire

- Zone médiane

- Zone basale

- Sulcus

- Épithélium de jonction

| Situation | Épithélium oral gingival Les faces vestibulaires et buccales de la gencive | Épithélium oral sulculaire (Partie coronnaire paroi molle du sulcus) | Épithélium jonctionnel (Portion apicale (fond du sulcus)) |

|---|---|---|---|

| Nombre d’assises cellulaires | Plusieurs assises | Plusieurs assises | 15 à 20 assises |

| Nombre de couches cellulaires | 04 couches : Basale ; Épineuse ; Granuleuse ; Cornée. | 04 couches : Basale ; Épineuse ; Granuleuse ; Superficielle. | 03 couches : Basale ; Supra-basale ; Superficielle. |

| Les organites intra-cellulaires | Développées | Développées | Très développées |

| Densité des tonofilaments | Augmentée | Diminuée | Peu nombreux que dans les cellules de sulcus |

| Desmosomes | Importants | Diminués | Pas de kératine |

| Kératine | Par ou ortho-kératinisée | Pas de kératine | Pas de kératine |

| Désquamation | Par plaques de cellules | Par cellule dans le sulcus | Par cellule dans le sulcus |

| Espaces inter-cellulaires | Réduits | 12% perméable | 18% perméable |

| Particularités | Présence de papilles conjonctives et crêtes épithéliales | Absence de papilles | Absence de papilles. Formation d’une attache épithéliale accolée à la surface dentaire |

| Les cellules | Présence de : kératinocytes, cellules de Langerhans et mélanocytes | Pas de mélanocytes, pas de cellules de Langerhans |

Joints Intercellulaires

Définition

Ils constituent la zone d’attache et d’échanges métaboliques entre les cellules.

Différents Types de Joints

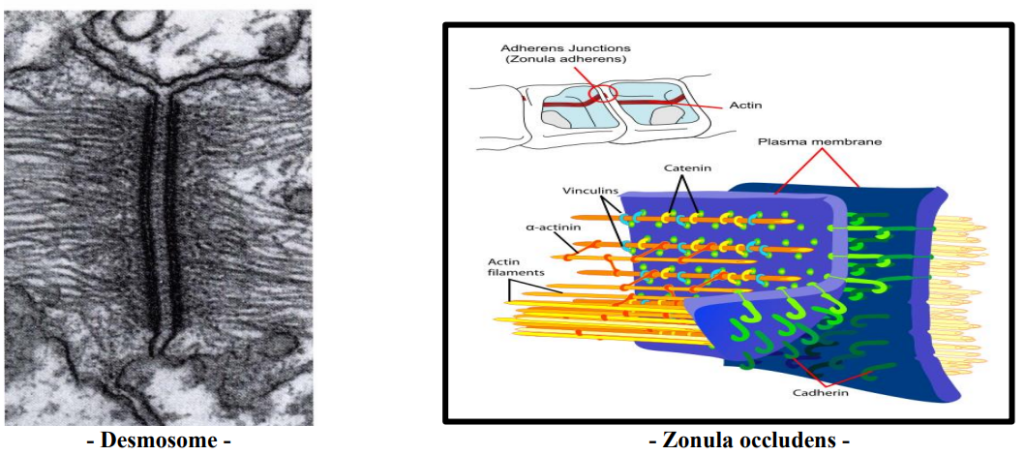

Desmosomes

Ils attachent les cellules à la manière d’un presse-bouton ; constitué de 02 hémi-desmosomes contigus, séparés par un espace contenant une surface granulaire électron dense. Un desmosome comprend :

- Un feuillet externe,

- Un feuillet interne,

- Une plaque d’ancrage : constituée d’un matériau fibrillaire et granulaire cytoplasmique.

Hémi-desmosomes

Ce sont des plaques d’attachement, situées exclusivement au niveau de la couche basale, reliant l’épithélium au chorion.

Joints Serrés (Tight Junctions)

Caractérisés par la fusion des feuillets externes des membranes cytoplasmiques, provoquant l’oblitération de l’espace intercellulaire, permettant des échanges plus importants et assurant l’herméticité ainsi que la meilleure isolation du milieu extérieur.

Types de Jonctions Serrées (Selon Kerebel et Beverel)

- Macula occludens : elle n’intéresse qu’une portion de membrane, rencontrée au niveau de la couche basale.

- Facia occludens : dans ce cas, il y a une plus grande fusion des membranes. Elle est visible entre la couche granuleuse et la couche superficielle.

- Zonula occludens : elle circonscrit toute la cellule.

Joints Serrés Courts (Gap Junctions)

Caractérisés par un espace intercellulaire très étroit de l’ordre de 20 à 30 Å.

Joints Intermédiaires

Espace intercellulaire de 200 Å assurant les échanges avec le milieu extérieur.

Cellules d’Origine Non Épithéliale

Elles sont souvent dites cellules « claires » en raison de leur aspect en microscopie photonique. Ces cellules ne se kératinisent pas et ne présentent pas de desmosomes (excepté les cellules de Merkel) pour les fixer aux cellules épithéliales adjacentes.

Mélanocytes

Ce sont des cellules dendritiques qui synthétisent des granules membranaires qui contiennent la mélanine, elles représentent 7 % de la population cellulaire de la couche basale de l’épithélium oral.

Cellules de Merkel

Ce sont des cellules non dendritiques, sensorielles du toucher, principalement observées dans la couche basale de l’épithélium.

Cellules de Langerhans

Ce sont des cellules dendritiques, immunocompétentes, observées dans les couches supra-basales de l’épithélium.

Interface Épithélium – Tissu Conjonctif

La Lame Basale ou Membrane Basale

Elle est interposée entre l’épithélium des 03 zones E.O.G, E.O.S, E.J. et le tissu conjonctif adjacent. Elle comprend :

- La membrane plasmique : des cellules épithéliales de la couche basale et leurs hémi-desmosomes.

- La lamina lucida : une zone transparente aux électrons, de 20 à 40 nm d’épaisseur.

- La lamina densa : une couche continue de 30 à 50 nm d’épaisseur. Sous la lamina densa se trouve une zone fibrillaire d’origine conjonctive.

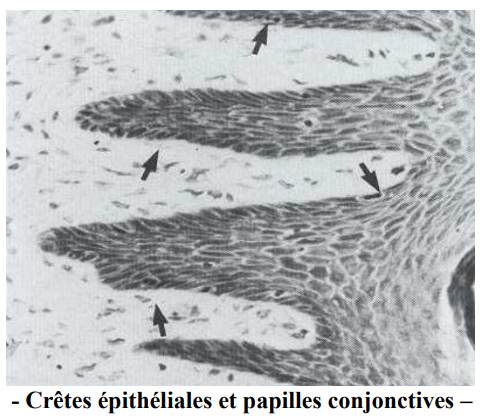

Crêtes Épithéliales et Papilles Conjonctives

Au niveau de l’E.O.G, la surface basale de l’épithélium présente de nombreuses crêtes interposées entre les papilles du tissu conjonctif sous-jacent. Au niveau de l’épithélium de jonction, la surface basale de l’épithélium est lisse, uniforme sans crêtes épithéliales. Les crêtes épithéliales disparaissent avec l’inflammation gingivale.

Chorion ou Lamina Propria

C’est un tissu conjonctif fibreux, hautement spécialisé et organisé. Il assure la cohésion gingivo-osseuse. Comme tout tissu conjonctif, le chorion gingival est constitué de :

Matrice Extracellulaire

Principalement composée de protéines fibrillaires (collagène, réticuline, élastine, fibronectine) incluses dans un gel polysaccharidique hydraté ou substance fondamentale.

Substance Fondamentale

C’est un gel polysaccharidique, hautement hydraté dans lequel sont incluses les fibres matricielles et les cellules.

Fibres

En microscopie électronique :

- Fibres de collagène :

- Le collagène constitue environ 67 % du volume du tissu conjonctif gingival sain.

- Le collagène de type I et de III sont les principaux composants structuraux.

- Ces molécules sont synthétisées par les fibroblastes in situ.

- Fibres de réticuline ou collagène de type III :

- C’est la forme immature des fibres de collagène.

- Fibres élastiques :

- Elles sont hautement insolubles et confèrent un caractère flexible à la muqueuse gingivale.

- On distingue 03 types de fibres élastiques en fonction de leur degré de maturation (quantité d’élastine déposée) :

- Les fibres oxytalaniques,

- Les fibres élaunines,

- Les fibres élastiques ou matures : comprenant plus de 90 % d’élastine.

- Fibronectine :

- C’est une glycoprotéine matricielle non collagénique qui forme des fibres. La fibronectine favorise les adhésions cellulaires et semble influencer les migrations des cellules.

En microscopie optique :

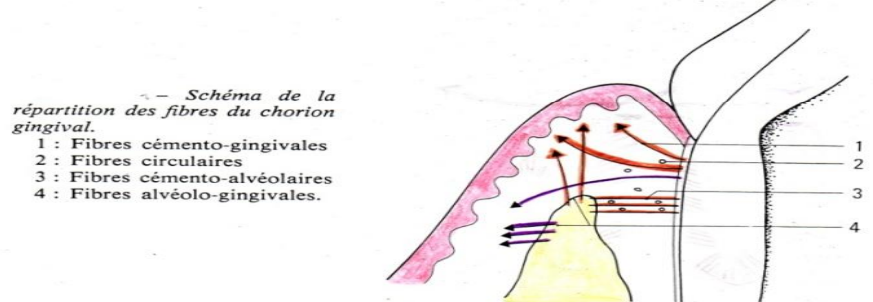

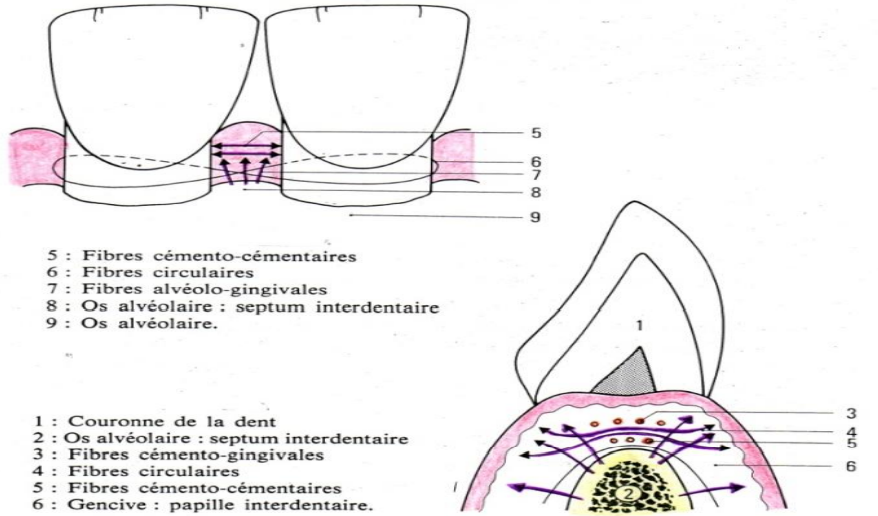

- Fibres du ligament gingival : En fonction de leur insertion, de leur orientation, de leur localisation ; on distingue divers groupes principaux :

- Groupe dento-gingival ou cémento-gingival :

- C’est le plus important. Les faisceaux s’étendent du cément cervical, où ils sont insérés, sous forme de fibres de Sharpey, près de la jonction émail-cément, apicalement à la base de l’épithélium de jonction, coronairement aux fibres principales du ligament parodontal et s’étalent au-dessus de la crête alvéolaire dans le chorion de la gencive.

- Groupe dento-périosté :

- S’étend également du cément radiculaire, près de la jonction émail-cément, et apicalement à la base de l’épithélium de jonction ; se réfléchit sur la crête alvéolaire vers le périoste des corticales des procès alvéolaires.

- Groupe alvéolo-gingival :

- Irradie de la crête alvéolaire où les fibres sont insérées, coronairement dans le chorion de la gencive marginale et de la gencive attachée.

- Groupe circulaire :

- C’est un petit groupe de fibres entrelacées avec les autres fibres, cement la partie cervicale de la dent au niveau de la gencive marginale et la gencive papillaire. Certaines fibres sont insérées soit au cément, soit dans l’os alvéolaire. Elles appliquent fermement la gencive libre sur la surface dentaire.

- Les fibres transeptales ou fibres du ligament inter-dentaire :

- Ce sont des faisceaux fibrillaires horizontaux dans l’espace interproximal, qui s’étendent du cément d’une dent au cément de la dent adjacente, apicalement à la base de l’épithélium de jonction et coronairement à la crête alvéolaire septale.

- Autres variétés :

- Groupe semi-circulaire :

- Il s’étend du cément d’une dent, près de la jonction émail-cément, d’une surface proximale radiculaire, traverse la gencive marginale vestibulaire ou buccale pour s’insérer dans le cément de la face opposée de la même dent.

- Groupe longitudinal :

- Il s’étend dans la gencive marginale vestibulaire et buccale à travers toute la longueur de l’arcade dentaire.

- Groupe vertical :

- Il s’étend de la muqueuse alvéolaire ou de la gencive attachée et s’étale dans la gencive libre.

- Groupe trans-gingival :

- Il s’étend du cément d’une dent, près de la jonction émail-cément et s’étend dans la gencive marginale d’une dent adjacente.

- Groupe semi-circulaire :

- Groupe dento-gingival ou cémento-gingival :

Les Cellules

Cellules Fixes

- Cellules mésenchymateuses indifférenciées :

- Ce sont des cellules fusiformes ou étoilées précurseurs de fibroblastes.

- Fibroblastes :

- Elles représentent 65 % de la population cellulaire gingivale. Ce sont les cellules fonctionnelles responsables de la synthèse et du « turn over » des constituants de la matrice extracellulaire.

- Ce sont des cellules fusiformes ou étoilées à prolongements cellulaires parallèles aux fibres de collagène adjacentes.

- Fibrocytes :

- C’est un fibroblaste au repos, entouré d’une cavité « fibroplaste » riche en fibres élaborées par la cellule elle-même.

- Histiocytes :

- Grandes cellules du tissu conjonctif présentent une forme fusiforme, ils interviennent en particulier dans la réponse immunitaire en transmettant l’information antigénique aux lymphocytes et en sécrétant diverses cytokines. En tant qu’agents de la phagocytose, les histiocytes sont appelés macrophages.

- Macrophage :

- C’est une grosse cellule arrondie avec un noyau excentré dont le rôle est de phagocyter les débris cellulaires et les pathogènes. Ils participent à l’immunité innée en tant que défense non-spécifique.

Cellules Migratrices

- Lymphocytes :

- Ce sont des leucocytes qui ont un rôle majeur dans le système immunitaire.

- En termes de structure et de fonction, on distingue 02 lignées lymphocytaires différentes : Les lymphocytes B et T.

- Plasmocytes :

- Elles sont productrices d’anticorps, et elles sont le stade final de différenciation des lymphocytes B.

- Mastocytes :

- Le mastocyte est une cellule granuleuse qui présente dans ses granules des médiateurs chimiques comme la sérotonine, l’histamine ou l’héparine ainsi que de nombreuses enzymes.

- Il participe au choc anaphylactique.

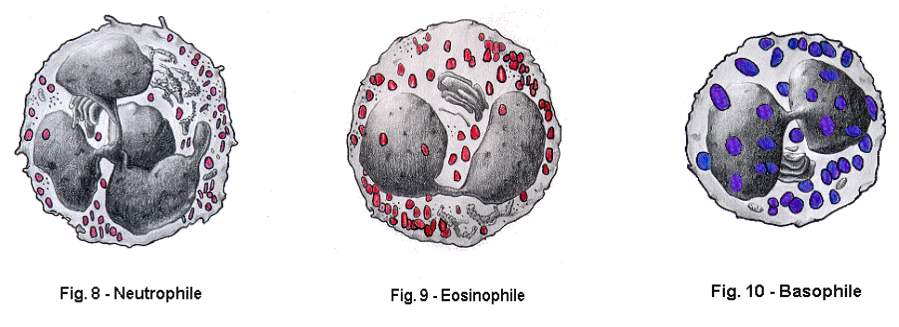

- Polynucléaires :

- Ce sont des cellules immunitaires, on en distingue 03 types :

- P.N. Neutrophiles : cellule sphérique, présence de granulations protéiques.

- P.N. Éosinophiles : présente un noyau bilobé en S, et granulations éosinophiles intra cytoplasmiques.

- P.N. Basophiles : présence de granulations arrondies contenant de l’héparine et de l’histamine.

- Ce sont des cellules immunitaires, on en distingue 03 types :

Vascularisation

Distribution Sanguine

La distribution sanguine dans la gencive se fait par 03 sources :

- Artérioles supra-périostées : longent les faces vestibulaires et buccales de l’os alvéolaire et se capillarisent au niveau de la gencive attachée.

- Vaisseaux du desmodonte : qui parcourent la gencive et s’anastomosent avec quelques ramifications capillaires dans la zone du sulcus.

- Artérioles venant de la crête osseuse alvéolaire et des septa inter-dentaires : longeant le rebord osseux, s’anastomosent avec des vaisseaux du desmodonte et irriguent la gencive libre.

Le drainage veineux accompagne l’irrigation artérielle, permettant l’évacuation des déchets du catabolisme.

Territoire de Vascularisation

| Artère | Territoire de vascularisation |

|---|---|

| Artère sous-orbitaire | Face antéro-vestibulaire |

| Artère alvéolaire | Face postéro-vestibulaire |

| Artère sphéno-palatine | Face antéro-palatine |

| Artère palatine | Face postéro-palatine |

| Artère sous-mentale | Face antéro-vestibulaire |

| Artère dentaire inférieure | Face postéro-vestibulaire |

| Artère linguale | Face linguale |

Drainage Lymphatique

| Ganglions lymphatiques | Territoire de compétence |

|---|---|

| Sous mandibulaires | Gencive vestibulaire (Maxillaire) |

| Cervicaux profonds | Gencive palatine |

| Sous mentonniers | Gencive vestibulo-linguale des incisives et canines (Mandibulaire) |

| Sous mandibulaires | Gencive vestibulo-linguale des prémolaires et molaires (Mandibulaire) |

Innervation

L’innervation gingivale provient des fibres nerveuses du desmodonte ainsi que des nerfs labiaux, buccaux et palatins.

Fibres Sensitives Myélinisées Afférentes

D’origine desmodontale ou intra-osseuse, parallèles aux vaisseaux sanguins se présentent sous 02 formes :

- Terminaisons libres : aboutissant en éventail à proximité de l’épithélium.

- Terminaisons spécifiques : se comportent comme des récepteurs tactiles sensitifs (TOUCHER, PRESSION, CHALEUR).

Fibres Vasomotrices Amyéliniques Efférentes

D’origine sympathique ou parasympathique, contrôlent de la contraction ou la dilatation des tuniques musculaires des vaisseaux sanguins.

Territoire d’Innervation

| Le nerf | Région |

|---|---|

| Nerf sous-orbitaire et alvéolaire sup antérieur | Face antéro-vestibulaire |

| Nerf naso-palatin | Face antéro-palatine |

| Nerf palatin antérieur | Face postéro-palatine |

| Nerf alvéolaire sup moyen et sous-orbitaire | Région prémolaire vestibulaire |

| Nerf alvéolaire sup post | Région molaire vestibulaire |

| Nerf mentonnier | Région prémolaire vestibulaire |

| Nerf buccal (buccinateur) | Région molaire vestibulaire |

| Nerf lingual | Face linguale |

Physiologie

Rôle de l’Épithélium

Protection du Parodonte

Assurée par :

- L’organisation des cellules en strates, qui tout en augmentant d’épaisseur protège de plus en plus mieux le parodonte profond.

- La cohésion des cellules épithéliales entre elles, assurée par les jonctions intercellulaires.

- L’attache des cellules épithéliales à la lame basale.

- Le faible volume des espaces intercellulaires.

- La couche superficielle de kératine hautement insoluble au niveau de l’E.O.G.

Fonction d’Herméticité

Grâce à :

- Anatomie déflectrice de la gencive qui présente des bombés à l’emplacement des racines, et des dépressions correspondant aux espaces inter-dentaires.

- Le faible volume des espaces intercellulaires.

Homéostasie Épithéliale

L’épithélium gingival subit un renouvellement permanent de ses cellules. Ceci assure l’homéostasie épithéliale, c’est-à-dire l’intégrité structurale de l’épithélium et maintient constante son épaisseur. Cette homéostasie est assurée par :

- Les mitoses des cellules basales.

- La migration des cellules post-mitotiques de la couche basale vers sa superficie.

- La maturation des cellules épithéliales au cours de leur migration trans-épithéliale.

- La desquamation des cellules superficielles de l’épithélium.

Turn-over

Le temps de renouvellement du tissu épithélial ou « turn-over » est le temps nécessaire à l’élimination, par desquamation, de la totalité des cellules épithéliales et à leur remplacement par un nombre équivalent de cellules.

- Au niveau de l’épithélium oral gingival EOG, le temps du turn-over est de 7 à 15 jours.

- 4 à 10 jours pour l’épithélium oral sulculaire EOS, ce qui lui confère un potentiel de réparation important.

- Au niveau de l’épithélium de jonction EJ, le turn-over est particulièrement rapide, de 4 à 6 jours.

Kératinisation

C’est un processus physiologique caractérisé par la conversion d’une protéine intracellulaire d’une forme hydratée, en une protéine hautement insoluble, résistante, remplissant toute la cellule.

- L’épithélium oral gingival est kératinisé dans 90 % des cas.

- L’épithélium oral sulculaire et l’épithélium de jonction sont non kératinisés.

- Les stimuli mécaniques, et le brossage, favorisent la kératinisation de l’épithélium gingival.

Desquamation

La couche superficielle de la gencive desquame, qu’elle soit kératinisée ou non kératinisée. Il se produit une rupture des joints intercellulaires, les cellules mortifiées se détachent des cellules plus profondes encore viables, mais dont l’activité métabolique est amoindrie. De ce fait, toute substance pathogène, ou toxique qui risque d’être accolée à la gencive, sera éliminée avec les cellules les plus superficielles, ainsi une barrière face à l’agression du parodonte.

Rôle de l’Interface Épithélium-Tissu Conjonctif

Rôle des Crêtes Épithéliales et Papilles Conjonctives

- L’existence de crêtes épithéliales et papilles conjonctives assure une bonne cohésion entre l’épithélium et le tissu conjonctif sous-jacent.

- Elles constituent une barrière physique face aux agressions pathologiques.

- L’inflammation quasi constante au niveau de l’épithélium oral sulculaire et particulièrement l’épithélium de jonction inhibe la formation de ses crêtes.

Rôle de la Lame Basale

- Elle dél imite le compartiment épithélial du tissu conjonctif sous-jacent, emprisonnant les cellules épithéliales qui assurent la synthèse des constituants de la lame basale.

- Elle constitue une barrière structurale sélective inhibant le passage des fibroblastes dans le compartiment épithélial.

- La lame basale joue un rôle important dans le renouvellement, la différenciation et le métabolisme des cellules épithéliales.

- C’est un élément essentiel dans le processus de réparation tissulaire.

Rôle du Chorion

Fermeté

La densité importante du système fibrillaire du chorion gingival, son organisation en épais faisceaux inextensibles, son attache au cément, et à l’os alvéolaire assurent :

- La fermeté et la tonicité de la gencive et sa résistance aux tractions exercées par les muscles, brides et freins ; ainsi qu’aux stimuli mécaniques.

- Le maintien des contacts inter-dentaires.

- Relier la gencive marginale libre au cément radiculaire et à la gencive attachée adjacente.

Rôle Sensoriel

Les fibres nerveuses assurent la transmission de stimuli sensitifs. En outre, les cellules de Merkel favorisent la sensibilité au toucher.

Turn-over

Le « turn-over » constant des éléments de la matrice extracellulaire du chorion gingival assure l’intégrité structurale de la muqueuse gingivale, et constitue un important potentiel de réparation.

Rôle de Défense

Le chorion gingival est très riche en cellules de défense ; qu’elles soient impliquées dans l’immunité spécifique ou non spécifique.

Rôle Nutritif

Grâce à la richesse du réseau vasculaire à ce niveau ainsi que le type de vascularisation qualifiée de terminale.

Rôle de l’Attache Épithéliale

L’Adhésivité

Assurée par la juxtaposition et l’inter-relation des différentes structures qui composent l’attache épithéliale, ainsi les phénomènes physico-chimiques d’adhésion entre l’attache épithéliale et la surface de la dent.

Renouvellement (Homéostasie Cellulaire)

Le renouvellement est plus rapide pour l’épithélium de jonction que l’épithélium buccal (5 à 10 jours).

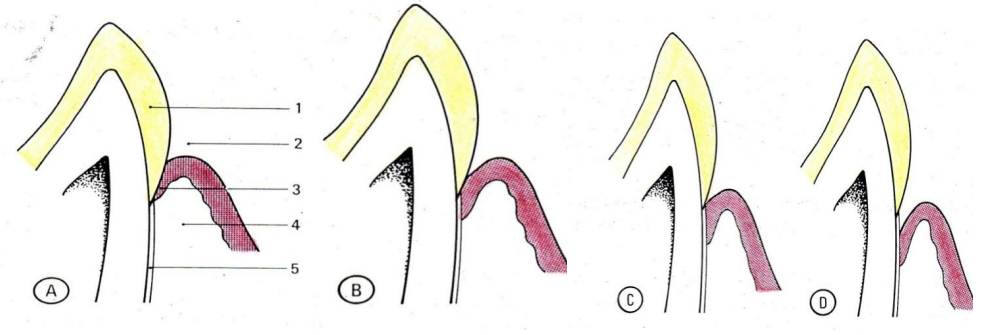

Dynamique de l’Attache Épithéliale

L’attache épithéliale n’est pas une structure statique, elle se situe à différents niveaux au cours de la vie de la dent. Avec l’éruption passive qui compense l’usure des faces occlusales parallèlement à une apposition osseuse et cémentaire au niveau apical, on observe une migration apicale de l’attache épithéliale.

- 1er stade A : Jusqu’à 15 ans, lorsque la dent est en place sur l’arcade, l’attache épithéliale est entièrement située sur l’émail ainsi que le fond du sulcus.

- 2ème stade B : Vers 15 à 25 ans environ, l’attache épithéliale commence à migrer apicalement et se trouve partiellement sur le cément, à ce stade le fond du sulcus est toujours sur l’émail.

- 3ème stade C : 25 à 40 ans. Il correspond à une position cémentaire de l’attache épithéliale, tandis que le fond du sulcus est situé au niveau de la jonction émail-cément.

- 4ème stade D : Plus de 40 ans. Progressivement l’attache épithéliale et le fond du sulcus migrent sur le cément, par la suite de la dénudation radiculaire la couronne clinique devient plus grande que la couronne anatomique.

Régénération

La régénération de la jonction gingivo-dentaire après des agressions pathologiques ou des interventions thérapeutiques est possible soit à partir de la prolifération des cellules de jonction résiduelles, soit à partir des cellules de l’épithélium sulculaire.

Perméabilité

L’attache épithéliale est perméable permettant le passage des ions et les différents métabolites du tissu conjonctif vers l’espace sulculaire (fluide gingival). Ce transit est régulé par l’intermédiaire des lames basales.

Phagocytose

La phagocytose des cellules desquamées par les polynucléaires et par l’activité lysosomiale propre aux cellules épithéliales.

Conclusion

La gencive est un tissu de recouvrement biologique actif qui s’oppose avec les autres éléments du parodonte aux agressions diverses qui peuvent affecter la santé dento-parodontale. Le maintien de la santé de la gencive, principalement par l’hygiène rigoureuse, conditionne en grande partie la préservation de l’intégrité de l’organe dentaire.

Bibliographie

- Bercy P. Tenenbaum H. Parodontologie du diagnostic à la pratique. DeBoek Université. 1996.

- Bouchard P. Parodontologie et dentisterie implantaire Tome 1. Lavoisier médecine sciences. 2015.

- Carranza F A. La parodontologie clinique selon Glikman. 5ème édition. Editions CdP. 1988.

- Charon J. Mouton C. Parodontie médicale. Editions CdP. 2003.

- Glickman I. Parodontologie clinique. Editions CdP. 1983.

- Lindhe J. Manuel de Parodontologie Clinique. Editions CdP. 1986.

- Triller M. Histologie dentaire. Masson. 1987.

- Woelfel J. B, Scheid R.C. Anatomie dentaire. MALOINE. 2007.

- Wolf Herbert F, Edith M. et Rateitschak Klaus H. Atlas de parodontologie. Edition MASSON. 2004.

- Wolf Herbert F, Rateitschak E. et Rateitschak K. Parodontologie. Edition MASSON. 2005.

LA GENCIVE ET L’ATTACHE EPITHELIALE Anatomie, Histologie et Physiologie

Voici une sélection de livres:

“Orthodontie de l’enfant et de l’adulte” par Marie-José Boileau

Orthodontie interceptive Broché – Grand livre, 24 novembre 2023

ORTHOPEDIE DENTO FACIALE ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE

Nouvelles conceptions de l’ancrage en orthodontie

Guide d’odontologie pédiatrique: La clinique par la preuve

Orthodontie linguale (Techniques dentaires)

LA GENCIVE ET L’ATTACHE EPITHELIALE Anatomie, Histologie et Physiologie

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.