Histogenèse de la pulpe

Histogenèse de la pulpe

Introduction

La pulpe est un tissu conjonctif comblant la cavité centrale de la dent. La pulpe joue un rôle physiologique fondamental. D’une part, elle produit la dentine par l’intermédiaire de ces odontoblastes. D’autre part, elle assure la nutrition et la sensibilité de la dentine par son réseau vasculaire et ses nerfs. Enfin, elle est capable d’édifier une nouvelle dentine dans certaines conditions physiologiques ou pathologiques.

Origine

Pulpe et dentine ont pour origine la papille mésenchymateuse du bourgeon dentaire.

Composition de la papille

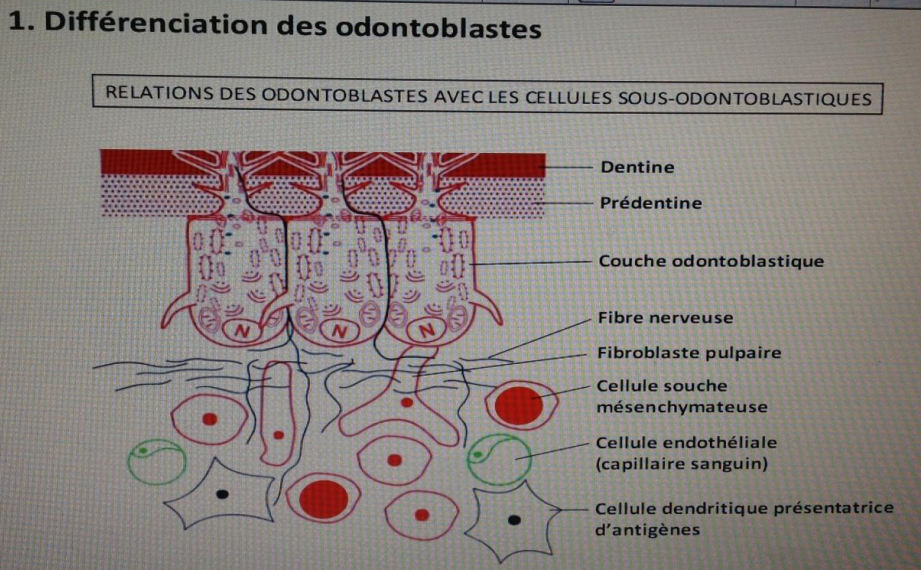

Les odontoblastes sont en contact avec la papille dentaire. Cette papille dentaire est un tissu mésenchymateux contenant :

- Des fibroblastes : il existe des jonctions communicantes et serrées entre fibroblastes pulpaires et odontoblastes.

- Des cellules endothéliales des capillaires sanguins en contact avec les odontoblastes qui leur apportent l’oxygène et les nutriments nécessaires à la production de la pré-dentine.

- Des cellules immunitaires, en particulier des cellules dendritiques présentatrices d’antigène qui assurent la défense de la pulpe dentaire contre les agressions bactériennes.

- Un plexus nerveux à proximité des odontoblastes avec certaines fibres nerveuses qui vont passer entre les corps des odontoblastes pour pénétrer dans les tubules et qui vont s’arrêter dans les régions proches du corps cellulaire.

Zones histologiques de la pulpe

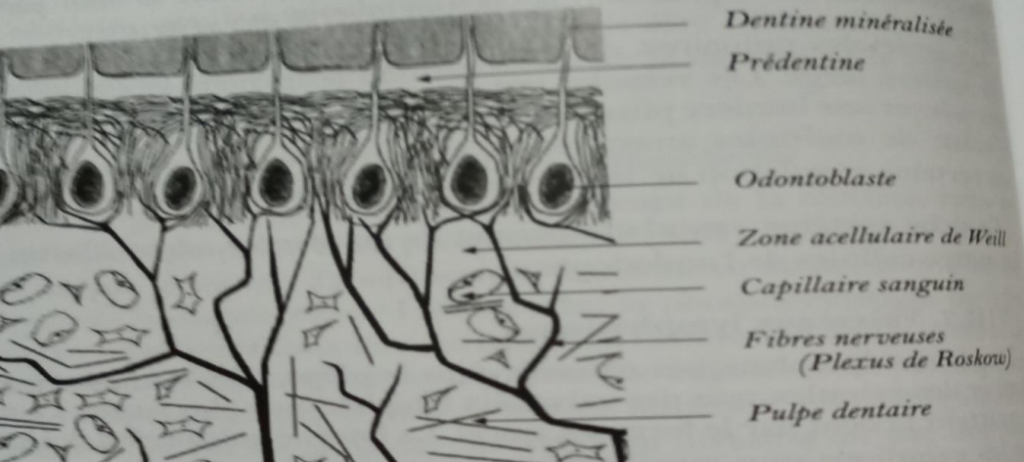

Histologiquement, on distingue 4 zones dans la pulpe :

- La zone odontoblastique : en périphérie.

- La zone de Weil : immédiatement sous-jacente et très apparente au niveau de la pulpe coronaire.

- La zone cellulaire : très riche en cellules.

- La zone centrale : avec de gros vaisseaux et nerfs.

Les fibres

Fibres collagènes

On retrouve 55 % de collagène de type I, et 45 % de collagène de type III. Les fibres de Von Korff, localisées sous la couche odontoblastique, dans la couche acellulaire de Weil, sont de type VI.

Fibres élastiques

Elles s’observent essentiellement dans l’épaisseur de la paroi des gros vaisseaux de la pulpe.

Vascularisation de la dent

- Les artères dentaires pénètrent la pulpe en traversant les foramen apicaux et accessoires.

- Au centre de la pulpe, les artérioles donnent des rameaux qui se résolvent en un riche lacis capillaire.

- D’autres rameaux artériels se dirigent vers la région sous-odontoblastique, où ils constituent un riche réseau capillaire au contact des odontoblastes.

- Le retour veineux est assuré par 2 à 3 veinules qui prennent naissance au centre de la pulpe.

- Ces veinules quittent la dent par le foramen apical en empruntant le chemin inverse des artérioles.

- Il existe de multiples anastomoses artério-veineuses qui permettent une certaine régulation de la circulation sanguine pulpaire.

- Ce riche système vasculaire permet de nourrir les odontoblastes et les autres cellules.

Vaisseaux lymphatiques

- Des fentes lymphatiques naissent dans la pulpe, elles donnent des veinules, puis des vaisseaux lymphatiques plus larges.

- Ceux-ci quittent la dent par le foramen apical.

- La lymphe pulpaire est drainée par les ganglions sous-maxillaires, sous-mentonniers et cervicaux.

- Les lymphatiques pulpaires peuvent avoir des anastomoses avec les vaisseaux lymphatiques du parodonte.

- Les lymphatiques de la pulpe collectent l’excès de liquide interstitiel dont une partie circule dans les canalicules dentinaires.

Innervation sensitive

L’innervation sensitive est assurée par des fibres de type A.

Innervation de la dent

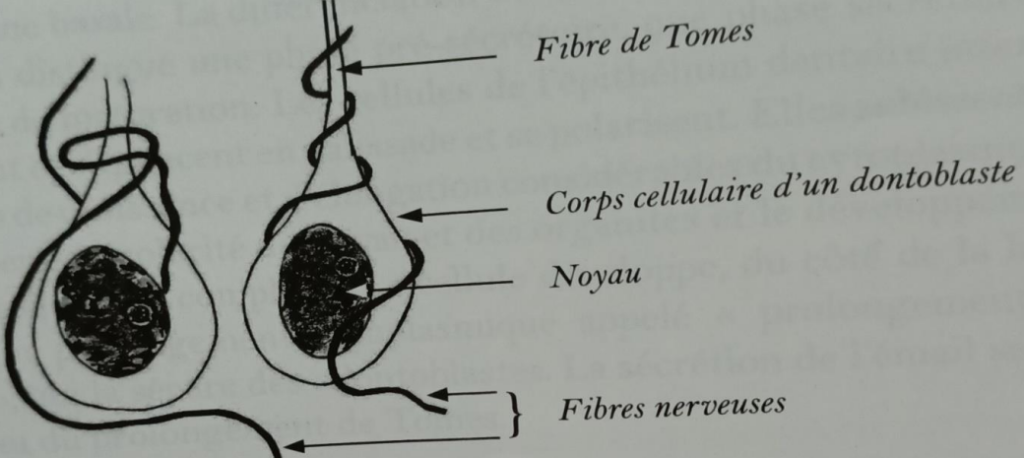

- Les fibres A entourent le corps cellulaire des odontoblastes. Certaines de ces fibres pénètrent dans les canalicules dentinaires et sont en contact étroit avec les fibres de Tomes.

- L’innervation provient des branches maxillaires et mandibulaires du nerf trijumeau.

- Le nerf dentaire pénètre la dent par le foramen apical et suit le trajet des vaisseaux sanguins.

- Il donne de fins filets dans la zone centrale de la pulpe.

- Il se termine en d’innombrables fibres dans la zone acellulaire de Weil, constituant le plexus sous-odontoblastique ou plexus de Roskow.

Fonction de la pulpe

Fonction formative

La pulpe dentaire est responsable de la production et l’élaboration de la dentine primaire, secondaire et tertiaire. Cette production se poursuit tout au long de la vie de la dent.

Fonction nutritive

La pulpe nourrit la dentine en apportant l’oxygène et les éléments nutritifs par l’intermédiaire des odontoblastes et de leurs prolongements.

Fonction nerveuse

Elle est assurée par les terminaisons nerveuses provenant des nerfs dentaires maxillaires et mandibulaires. Ces nerfs répondent à des stimuli thermiques ou chimiques.

Fonction de défense

Le mécanisme de défense de la pulpe est triple et consiste en :

- La formation de dentine sclérotique péri-tubulaire.

- La formation de la dentine réactionnelle.

- L’inflammation si l’agression est sévère.

Différenciation des odontoblastes

Relations des odontoblastes avec les cellules sous-odontoblastiques

- Dentine minéralisée

- Prédentine

- Odontoblaste

- Zone acellulaire de Weil

- Capillaire sanguin

- Fibres nerveuses (Plexus de Roskow)

- Pulpe dentaire

- Fibre de Tomes

- Corps cellulaire d’un odontoblaste

- Noyau

- Fibres nerveuses

Bibliographie

- Morphogénèse cranio-faciale et odontogenèse

- UE Spécifique odontologie – première année commune aux études de santé Année 2012-2013

- La dentinogenèse, Dr Jean-Christophe FARGES, professeur des Universités-praticien hospitalier

Histogenèse de la pulpe

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

Leave a Reply