Histogenèse de la dentine

Introduction

La dentine est un tissu calcifié qui occupe le volume le plus important de la dent. La dentine entoure le tissu pulpaire sauf au niveau des apex. Elle est recouverte au niveau coronaire par de l’émail qui la protège du milieu extérieur et au niveau radiculaire par le cément ou s’ancrent les fibres desmodontales.

Dentinogénèse

Définition

La dentinogénèse ou histogenèse de la dentine est la formation de la dentine par les odontoblastes. Les améloblastes induisent la transformation des cellules périphériques de la papille en odontoblastes. La dentinogénèse comprend deux étapes essentielles :

- Premièrement, la synthèse et la sécrétion de la matrice organique de la dentine, matrice appelée pré dentine ;

- Deuxièmement, le dépôt du minéral sur la pré dentine.

Différenciation des odontoblastes

Les odontoblastes sont des cellules sécrétoires qui produisent la matrice dentinaire.

- Les odontoblastes se différencient à la périphérie de la papille ectomésenchymateuse, sous l’épithélium adamantin interne qui repose sur une membrane basale (lamina densa et lamina lucida).

- Les cellules périphériques de la papille ectomésenchymateuse sont situées à une courte distance de la membrane basale. Ce sont ces cellules qui vont se différencier en odontoblastes suivant les étapes :

Étapes de la différenciation

- Arrêt de la prolifération cellulaire.

- Augmentation de la taille des cellules.

- Accrochage des cellules à la membrane basale (aux fibrilles d’ancrage), elles sont alors appelées pré-odontoblastes.

- Les pré-odontoblastes vont se polariser. Le noyau s’éloigne de la membrane basale, en même temps le REG et l’appareil de Golgi se placent en position supra nucléaire. Les citernes du REG sont orientées parallèlement au grand axe de la cellule. Un cil primaire apparaît à proximité du noyau. Les éléments du cytosquelette s’accumulent au pôle de la cellule au contact avec les fibrilles d’ancrage. Une forte augmentation du REG, des mitochondries et de l’appareil de Golgi.

- Allongement du corps cellulaire. Le pôle de la cellule en contact avec la membrane basale va devenir le pôle sécrétoire, le pôle de la cellule où on trouve le noyau devient le pôle basal. La cellule à ce stade prend la forme d’une poire.

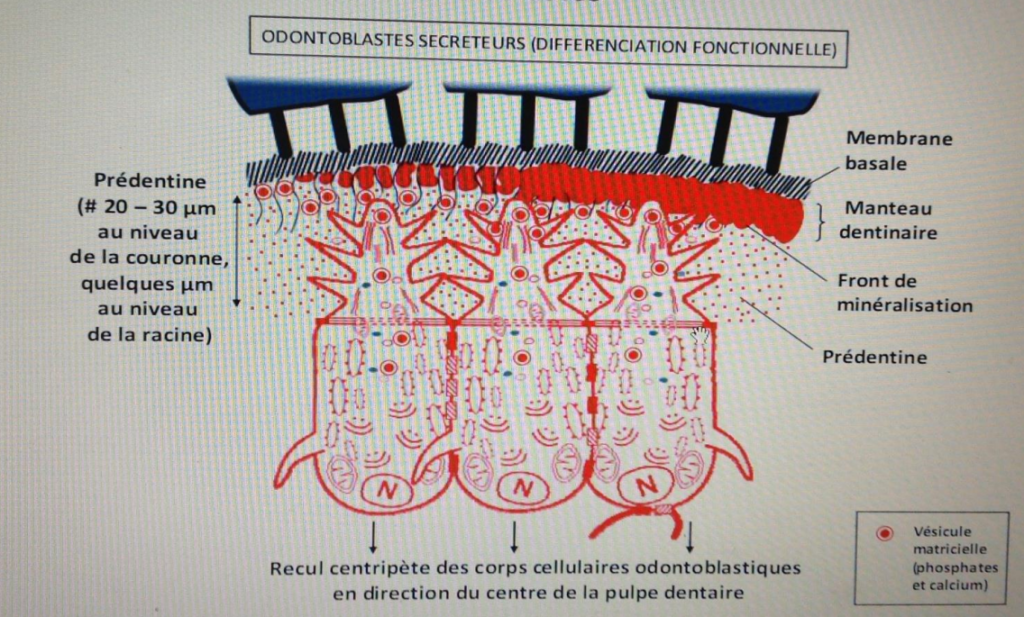

- Puis un prolongement cytoplasmique, appelé fibre de Tomes, se forme au pôle apical, au contact des fibrilles d’ancrage. Son allongement progressif entraîne le recul des corps cellulaires odontoblastiques en direction du centre de la papille ectomésenchymateuse. Dès la différenciation des premiers odontoblastes, la papille ectomésenchymateuse prend le nom de pulpe dentaire.

- Une fois formé, le prolongement se ramifie rapidement pour donner de nombreuses branches qui vont latéralement par rapport au tronc principal et qui vont permettre le contact avec les odontoblastes voisins. Le prolongement contient un cytosquelette abondant. Il ne contient pas d’organites de synthèse, à l’exception de quelques mitochondries de petite taille présentes à sa base, dans la région voisine du corps cellulaire. Il contiendra plus tard, au moment de la production et de la maturation de la prédentine, de nombreuses vésicules de sécrétion renfermant les constituants de la pré dentine, et des vésicules d’endocytose renfermant les fragments issus de la dégradation partielle de la pré dentine qui survient au cours du processus de maturation.

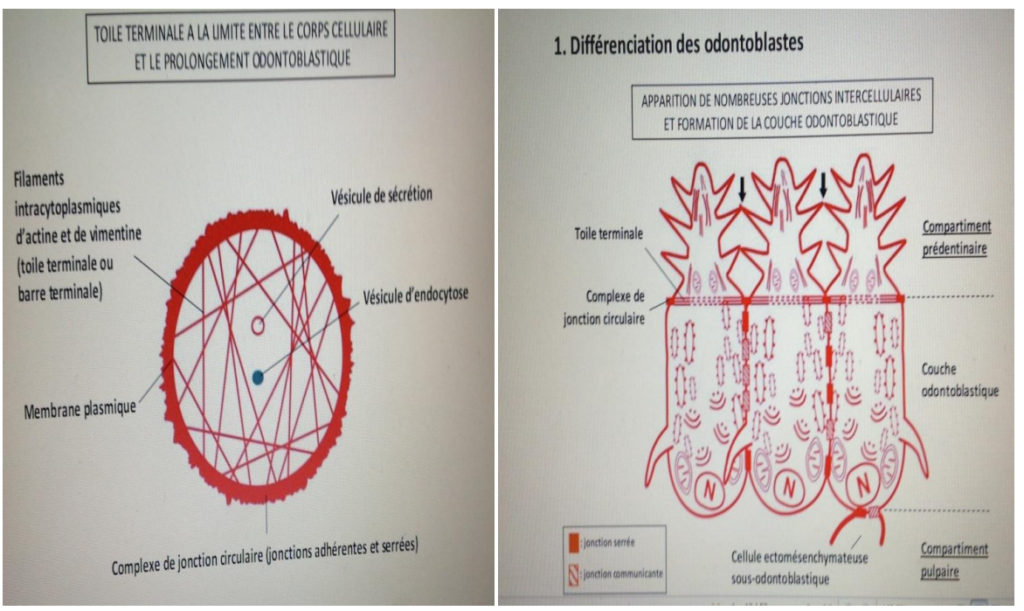

Apparition des jonctions intercellulaires et de la toile terminale

À la limite entre le corps cellulaire et le prolongement odontoblastique, de nombreux filaments d’actine et de vimentine viennent se fixer sur la face interne de la membrane plasmique pour former une structure appelée toile terminale ou barre terminale.

La toile terminale fonctionne comme un filtre qui maintient dans le corps cellulaire les organites de grande taille et les empêche de migrer dans le prolongement odontoblastique.

Sur la face externe de la membrane plasmique vont apparaître des complexes de jonction circulaires qui relient les odontoblastes entre eux, complexes de jonction adhérente serrées.

La formation de la toile terminale et du complexe de jonction aboutit à la formation d’une couche odontoblastique. Tout le territoire situé entre le complexe de jonction circulaire et la membrane basale est le compartiment pré-dentinaire, qui va contenir la pré dentine.

La pré dentine est d’abord sécrétée entre les fibres d’ancrage de la membrane basale puis plus tard autour des prolongements odontoblastiques.

Une fois sécrétée, la pré dentine subit un phénomène de maturation puis se minéralise dans la partie la plus éloignée du corps cellulaire, entre les fibres d’ancrage. Cette première couche de dentine formée au contact de la membrane basale s’appelle le manteau dentinaire.

- Lorsque la dentine se forme, la membrane basale disparaît et il y a contact direct entre l’émail formé et la dentine. Cette zone est la jonction émail/dentine.

- Le recul entraîne un allongement du prolongement odontoblastique qui se retrouve donc entouré par un tissu minéralisé, la dentine, à son extrémité et par un tissu non minéralisé à sa base, la pré-dentine. Il est donc dans un petit tube appelé un tubule dentinaire qui a un diamètre d’environ 2.5 µm.

Formation de la matrice dentinaire

Elle contient essentiellement du collagène de type I mais aussi des glycoprotéines non collagéniques impliquées dans la minéralisation.

En plus faible quantité, on trouve d’autres types de collagène, des protéoglycanes, des métallo-protéases matricielles, des facteurs de croissance et d’autres composants d’origine diverse (protéines de l’émail, protéines sériques, ainsi que des phospholipides).

Les odontoblastes commencent à former de la dentine très précocement. Au départ, les odontoblastes sont séparés des améloblastes uniquement par une simple membrane basale. Mais très rapidement, les odontoblastes déposent une substance extracellulaire formée de fibres de réticuline et d’un matériel amorphe. Les fibres réticulaires s’agencent de façon caractéristique, partant de la couche des odontoblastes pour atteindre la membrane basale des améloblastes. Ces fibres sont d’abord parallèles au grand axe des odontoblastes, elles s’étendent en éventail en atteignant la membrane basale avec laquelle elles se confondent. Ces réseaux fibrillaires qui s’observent au début de la formation de la dent s’appellent fibres de Von Korff.

Maturation de la matrice dentinaire

Il existe deux sites principaux pour la sécrétion des constituants de la pré dentine :

- À la base du prolongement odontoblastique (à proximité du corps cellulaire) : à ce niveau sont sécrétés principalement le collagène et les glycoprotéines.

- À l’extrémité du prolongement odontoblastique (à proximité des fibres d’ancrage de la membrane basale) : sécrétion de glycoprotéines qui régulent le processus de minéralisation. Ce site de sécrétion va progressivement se déplacer au fur et à mesure de la synthèse de pré dentine et du déplacement du front de minéralisation.

Une fois sécrétée, la prédentine va subir une étape de maturation qui permet la structuration du réseau de collagène et la dégradation des glycoprotéines et protéoglycanes par des enzymes produites par les odontoblastes.

Minéralisation de la matrice dentinaire

La dentine adulte minéralisée contient à peu près 70% de minéral. Ce minéral est une hydroxyapatite carbonatée. Ces cristaux d’hydroxyapatites (calcium + phosphate) peuvent héberger des ions carbonates (hydroxyapatites carbonatées) mais aussi des ions fluor. Les ions Ca et P s’associent pour former des phosphates tricalciques, puis des phosphates octocalciques, puis de l’hydroxyapatite de formule Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂.

Pour qu’il y ait minéralisation, il faut la présence de calcium au niveau de la pré dentine. Une quantité importante de calcium est transportée à travers la couche odontoblastique depuis les capillaires sous-odontoblastiques jusqu’à la pré dentine.

Mécanismes d’entrée du calcium

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour l’entrée du calcium au niveau du pôle basal de l’odontoblaste :

- Par l’intermédiaire de vésicules d’endocytose capables de se déplacer jusqu’au pôle apical.

- La deuxième voie est l’utilisation des canaux calciques localisés dans la membrane cellulaire de l’odontoblaste. Dans ce cas, le calcium, une fois entré dans la cellule, aurait deux possibilités de déplacement :

- Soit il se lie à des protéines de liaison du calcium (calcium-binding proteins).

- Soit il se lie à des protéines acides de la membrane cellulaire appelées annexines. Elles se lient fortement au calcium et se déplacent le long du feuillet interne de la membrane plasmique.

La progression de la minéralisation ne se fait pas immédiatement sous forme d’un front continu. Le plus souvent, il y a d’abord des foyers de minéralisation isolés qui font apparaître des images globulaires placées au même niveau, les globules de Czermak. La fusion de ces globules de dentine aboutit secondairement à la formation d’une lame continue à bords onduleux orientés parallèlement à la surface dentinaire. Ces lames minéralisées s’accroissent en épaisseur puis fusionnent entre elles. De minces lignes de moindre minéralisation subsistent entre deux lames consécutives et forment les lignes de Von Ebner de la dentine adulte.

En cas de trouble de minéralisation, des zones plus ou moins importantes de matrice non minéralisée peuvent persister chez l’adulte, constituant des zones de fragilité de la dentine, appelées espaces interglobulaires de Czermak.

Conclusion

La dentinogenèse est un processus continu, qui persiste tout au long de la vie. Cependant, avec le vieillissement de l’organisme, les sécrétions des odontoblastes diminuent, et le processus de dentinogenèse fonctionne au ralenti.

Bibliographie

- ABDELALI Mohamed, Histologie embryologie dentaire, Office des publications universitaires.

- Morphogénèse cranio-faciale et odontogénèse.

- UE Spécifique odontologie – Première année commune aux études de santé, Année 2012-2013, La dentinogenèse, Dr Jean-Christophe FARGES, Professeur des Universités – Praticien hospitalier.

Histogenèse de la dentine

Voici une sélection de livres:

Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

Endodontie, prothese et parodontologie

La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

Histogenèse de la dentine

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.