Histogenèse de l’émail

Histogenèse de l’émail

Introduction

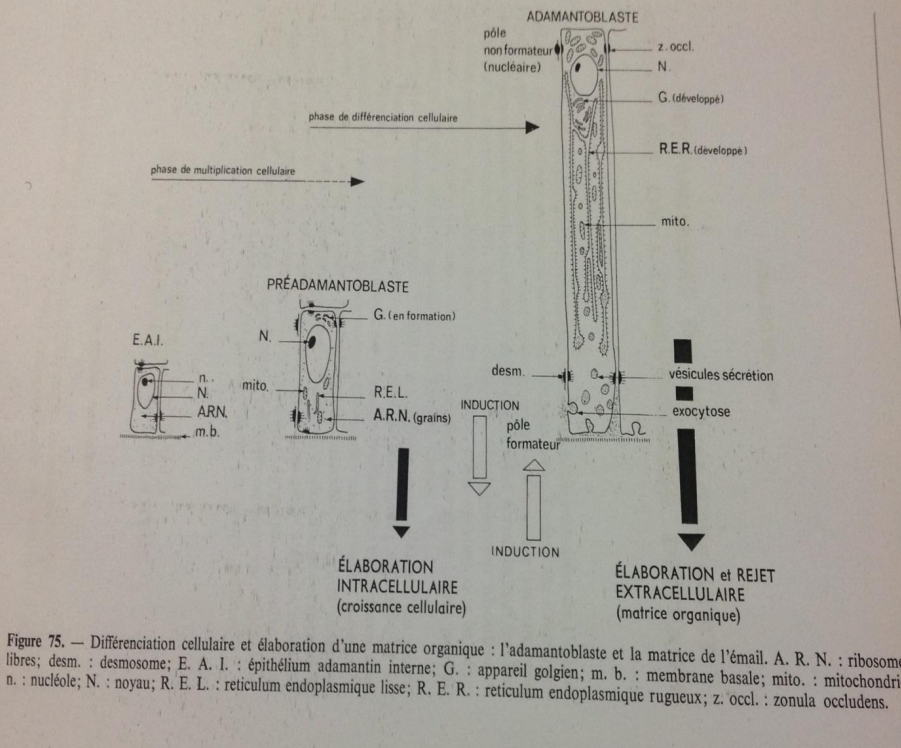

L’émail est une matrice extracellulaire minéralisée secrétée par les améloblastes. Ces derniers sont des cellules épithéliales prismatiques à noyau basal, dérivant du stratum intermedium, une couche profonde de l’épithélium adamantin interne. La sécrétion de dentine par les odontoblastes est indispensable pour que les préaméloblastes deviennent des améloblastes sécrétant.

1. Définition

La formation de l’émail est appelée amélogenèse. Elle se produit lorsque la première couche de dentine est formée. L’amélogenèse comprend :

- La synthèse et la sécrétion des molécules de la matrice de l’émail.

- La minéralisation de cette matrice.

- La maturation de l’émail.

Au cours de la phase de sécrétion, les améloblastes déposent des protéines et une matrice organique, formant un émail partiellement minéralisé. Dans la phase de maturation, la minéralisation de l’émail est achevée. L’émail, fortement minéralisé, est constitué majoritairement de cristaux d’hydroxyapatite de grande taille.

Facteurs régissant la formation de l’émail :

- Une bonne nutrition de l’organe dentaire.

- La présence d’enzymes de membrane, comme la phosphatase alcaline.

- L’existence de cellules épithéliales différenciées sécrétant la matière organique sur laquelle se fixe le minéral.

2. De l’épithélium adamantin interne à l’améloblaste

Les précurseurs de la matrice amélaire peuvent être incorporés dans les cellules de l’épithélium adamantin interne sous-jacent. Les cellules du stratum intermedium fournissent le glycogène, qui apporte l’énergie nécessaire pour permettre ces transferts dans l’organe de l’émail.

Au cours de la phase de prolifération, les cellules de l’épithélium adamantin interne sont appelées préaméloblastes. Après leur dernière division cellulaire, elles deviennent des améloblastes pré-sécréteurs.

3. Cytodifférenciation de l’améloblaste

1. Au stade de pré-sécrétion

Les améloblastes pré-sécréteurs sont des cellules post-mitotiques, organisées en palissade. Ils sont ancrés sur une membrane basale, où ils synthétisent et mettent en place des composants majeurs, notamment le collagène de type IV. Les améloblastes pré-sécréteurs organisent un double complexe de jonction :

- Dans la partie apicale, près de la membrane basale, des desmosomes et des jonctions communicantes relient les cellules.

- Dans la partie basale, près du stratum intermedium, des fibres traversent le cytoplasme des cellules.

La partie basale est riche en mitochondries. Le réticulum endoplasmique granulaire est peu développé. Dans la partie apicale, on observe quelques vésicules et lysosomes. Ces cellules synthétisent des protéines de l’émail, qui traversent la membrane basale (en voie de disparition progressive) pour atteindre la dentine périphérique en formation (manteau dentinaire).

La membrane basale sur laquelle s’implantent les améloblastes se désintègre. Cette disparition permet aux améloblastes pré-sécréteurs d’entrer en contact avec le manteau dentinaire, qui se minéralise. Le manteau dentinaire induit ainsi l’amélogenèse, transformant l’améloblaste pré-sécréteur en améloblaste sécréteur, capable de sécréter la première couche d’émail au contact de la dentine. En devenant améloblaste pré-sécréteur, le pré-améloblaste sort du cycle mitotique et devient une cellule post-mitotique (ne se divisant plus).

2. Au stade sécrétoire

Face à une dentine devenant compacte en raison des processus de minéralisation déjà initiés, les protéines de l’émail sont retenues et forment les premières structures amélaires visibles. Morphologiquement, les améloblastes passent du stade pré-sécréteur au stade sécréteur.

Le profil apical de l’améloblaste devient conique, annonçant la différenciation d’un prolongement de Tomes. Ce prolongement, situé à l’extrémité de chaque améloblaste, est une extension cytoplasmique qui atteint la prédentine. Il est individualisé du reste du corps cellulaire par des desmosomes, reliant les améloblastes voisins et formant un alignement continu. Cette extrémité cellulaire pyramidale contient de larges vésicules de sécrétion, remplies de protéines et de mucoprotéines, qui sont libérées par exocytose pour déposer la matrice de l’émail.

La sécrétion d’émail transitoire se déroule en deux étapes :

- Sécrétion latérale : Mise en place d’un réseau continu d’émail inter-prismatique en voie d’élongation.

- Sécrétion ultérieure : Les alvéoles occupées par les prolongements de Tomes sont progressivement comblées par de l’émail prismatique.

Le prolongement de Tomes s’étire progressivement et disparaît au cours de la phase de transition, une fois que l’essentiel de l’émail est mis en place. Cela conduit à la formation d’une couche superficielle d’émail non prismatique externe.

3. Au stade de maturation

Les améloblastes sécrètent quatre protéines spécifiques de l’émail :

- Amélogénine

- Améloblastine

- Énaméline

- Tuftéline

La zone de formation de l’émail implique également la présence de phosphatase alcaline, une enzyme contribuant à la protéolyse de la matrice transitoire. Cela permet l’initiation et la croissance de la phase minérale sous forme de cristallites.

Les améloblastes post-sécréteurs sont des cellules hautes, toujours organisées en palissades. Ils présentent deux aspects :

- La plupart ont une extrémité plissée, formée de replis membranaires.

- D’autres ont une extrémité mousse.

Une nouvelle membrane basale apparaît à la surface de l’émail en maturation, permettant l’ancrage des améloblastes par des hémidesmosomes et le filtrage des molécules matricielles en cours d’élimination. La matrice amélaire, riche en amélogénine, est dégradée au sein de l’émail. Les molécules résiduelles fragmentées migrent vers la surface de l’émail, passent dans le compartiment limité par la membrane basale et les replis de la bordure plissée, puis diffusent vers l’organe de l’émail (devenu la papille de l’émail à ce stade). Ces résidus matriciels sont pris en charge par des macrophages.

Les améloblastes diminuent progressivement en hauteur et en activité. Chez l’humain, ils forment une structure résiduelle appelée cuticule endogène de Nasmyth, une couche résiduelle qui est rapidement déchirée et éliminée après la mise en place de la dent sur l’arcade.

Conclusion

L’améloblaste a une durée de vie précise et disparaît après l’éruption de la dent. Par conséquent, l’émail est complètement incapable de se réparer s’il est endommagé.

Bibliographie

- M. Goldberg, Histologie de l’émail, EMC 22-007-A-10

- R. Benoit, M. Lemire, C. Pellerin, Embryologie dentaire : introduction à la biologie du développement

Histogenèse de l’émail

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

Leave a Reply