EXPLORATIONS BIOLOGIQUES (Pathologie Bucco Dentaire)

I/ Introduction

En odontostomatologie, certains actes thérapeutiques nécessitent la réalisation de tests biologiques en préopératoire. La connaissance de ces tests est indispensable pour les prescrire de manière correcte et pour interpréter les résultats en collaboration avec le médecin traitant.

II/ Quand prescrire ? Pourquoi ?

En clinique, il existe trois situations pour lesquelles le praticien peut prescrire des tests biologiques :

- Si un trouble est suspecté à la suite de l’interrogatoire médical ou devant des anomalies cutanées ou muqueuses révélées par l’observation clinique (pâleur des muqueuses, pétéchies, ecchymoses, gingivorragies spontanées, infections à répétition) ;

- Si un trouble est connu, en situation préopératoire selon les données recueillies au cours de l’interrogatoire et en prévision des risques de l’intervention envisagée (diabète, cardiopathie, antécédents hémorragiques) ;

- En présence de certaines médications qui peuvent avoir des répercussions en per- et postopératoire comme les anticoagulants (héparine, antivitamine K).

Les résultats de ces tests permettent de confirmer ou d’infirmer une suspicion de trouble révélé par l’interrogatoire et l’examen clinique, et ainsi le dépistage précoce de certaines pathologies à manifestations buccales. De même, ils orientent le praticien vers les précautions à prendre chez les patients présentant une maladie générale connue, permettant ainsi la prévention des complications lors des soins bucco-dentaires.

III/ Différents tests demandés en odontostomatologie

1. Hémogramme (NFS – Numération de la Formule Sanguine)

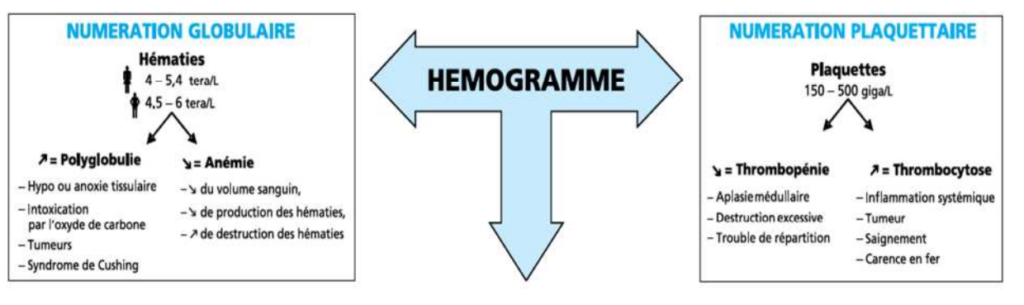

L’hémogramme est une étude quantitative des éléments figurés du sang. En pratique courante, il comporte :

- Une numération globulaire ;

- Une formule sanguine (nombre des différents types de globules blancs) ;

- Une numération des plaquettes.

HÉMOGRAMME

NUMÉRATION GLOBULAIRE (HÉMATIES)

Valeurs normales :

- Homme : 4,5 – 5,4 tera/L

- Femme : 4 – 6 tera/L

↑ = Polyglobulie

Causes possibles :

- Hypo ou anoxie tissulaire

- Intoxication par l’oxyde de carbone

- Tumeurs

- Syndrome de Cushing

↓ = Anémie

Causes possibles :

- Diminution du volume sanguin

- Diminution de production des hématies

- Augmentation de destruction des hématies

NUMÉRATION PLAQUETTAIRE (PLAQUETTES)

Valeurs normales :

- 150 – 500 giga/L

↑ = Thrombocytose

Causes possibles :

- Inflammation systémique

- Tumeur

- Saignement

↓ = Thrombopénie

Causes possibles :

- Aplasie médullaire

- Destruction excessive

- Trouble de répartition

- Carence en fer

FORMULE SANGUINE (globules blancs)

1. Polynucléaires

- Neutrophiles (1,5 – 7 giga/L)

- ↑ = Neutrophilie

- Infections

- Tumeur

- Stress

- Maladie systémique

- Administration de stéroïdes

- ↓ = Neutropénie

- Génétique

- Affections parasitaires, virales, bactériennes

- Insuffisance médullaire

- Leucémies

- Agranulocytose pure

- Chimiothérapie

- ↑ = Neutrophilie

- Éosinophiles (< 0,5 giga/L)

- ↑ = Éosinophilie

- Infections parasitaires

- Asthme allergique

- Néoplasie

- ↓ = Basophilie

- Maladie de Vaquez

- Certaines anémies hémolytiques chroniques

- Leucémies et syndromes myéloprolifératifs

- ↑ = Éosinophilie

- Basophiles (< 0,05 giga/L)

- ↑ = Basophilie

- (Non spécifié dans le schéma)

- ↑ = Basophilie

2. Mononucléaires

- Lymphocytes (1 – 4 giga/L)

- ↑ = Lymphocytose

- Processus infectieux

- Syndrome prolifératif (lymphome)

- ↓ = Lymphopénie

- Infections

- États inflammatoires

- Médicaments immunosuppresseurs

- Chimiothérapie, radiothérapie

- ↑ = Lymphocytose

- Monocytes (< 0,1 – 1 giga/L)

- ↑ = Monocytose

- Maladies infectieuses, parasitaires

- Aplasie médullaire grave

- Syndrome mononucléosique

- Anémie de Biermer

- ↓ = Monocytopénie

- Certaines affections malignes

- ↑ = Monocytose

NUMERATION GLOBULAIRE

| Normalité | Anormalité | Facteurs de conversion | ||

|---|---|---|---|---|

| Homme | Femme | |||

| Hématies (tera/L) | 4,5 – 5,9 | 4 – 5,4 | ↑ : polyglobulle ↓ : anémie | tera = 10121012 |

| Hémoglobine (Hb) (g/dL) | 13 – 18 | 12 – 16 | ↑ : polyglobulle ↓ : anémie | |

| mesure photométrique après lyse des GR | ||||

| Hématocrite (Ht) | 0,4 – 0,54 | 0,35 – 0,47 | ↑ : polyglobulle ↓ : anémie | 1 unité = 0,01 % |

| Volume relatif occupé par les globules rouges dans un volume donné de sang total | ||||

| Volume Globulaire Moyen en Hb (VGM) (fL) | 80 – 100 (normocytose) | ↑ : macrocytose ↓ : microcytose | 1 femtolitre = 10−1510−15 L = 1 μm3μm3 |

Concentration Corpusculaire Moyenne en Hb (CCMH) (g/dL)

(Hémoglobine/Hématocrite)

Valeurs normales : 31-36

Anomalies :

- ↓ : hypochromie (L’hyperchromie n’existe pas)

Facteurs de conversion :

1 g/dL = 1 mmol/L x 1,61

Teneur Corpusculaire Moyenne en Hb (TCMH) (pg)

Valeurs normales : 27 – 33

Anomalies :

- ↓ : hypochromie (A peu d’usage pratique)

Facteurs de conversion :

1 picogramme = 10−1210−12 g

Réticulocytes (giga/L)

(Hématies jeunes) (facultative)

Valeurs normales : 20 – 120

Signification clinique :

Affirme le caractère régénératif (origine périphérique) ou non (origine centrale)

Facteurs de conversion :

Giga = 109109

Leucocytes (giga/L)

Valeurs normales : 4 – 10

Remarques :

(Variable d’un jour a l’autre, en particulier en période postprandial, en cas de stress et d’effort)

Anomalies :

- ↑ : leucocytose

- ↓ : leucopénie

2. Bilan d’hémostase

a) Tests biologiques d’exploration de l’hémostase primaire

- Numération plaquettaire : Normale entre 150 et 450 G/L.

- Temps de saignement (Ivy) :

- Normale : < 10 minutes (+/- 3 min).

- Méthode : Incision de 1 cm de long / 1 mm de profondeur sur l’avant-bras.

- Caractéristiques : Invasif, disparité inter-laboratoires, pas de valeur prédictive pour le risque de saignement, absence de spécificité dans l’exploration d’un syndrome hémorragique.

- Conclusion : Ne doit plus être prescrit (HAS 2010).

b) Tests biologiques d’exploration de la coagulation

- Temps de Céphaline avec Activateur (TCA) :

- Exploration de la voie intrinsèque (tous les facteurs sauf le VII).

- Témoin normal : 30 secondes (+7 à 8 secondes).

- Temps de Quick (TQ) / Taux de Prothrombine (TP) / INR :

- Activateur : Thromboplastine (varie selon les laboratoires).

- Exploration de la voie extrinsèque (facteurs VII, V, X, II, fibrinogène).

- TP normal : 70 % à 100 %.

- TQ normal : 11 à 13 secondes.

- International Normalized Ratio (INR) : Élimine la variabilité inter-laboratoires.

- INR normal = 1.

- Augmente avec une diminution de la coagulabilité.

Quelques pathologies de coagulation et de fibrinolyse

- Coagulation (TQ, INR) :

- Atteinte de la voie extrinsèque : Déficit en facteurs VII, X, V, II, I ; carence en vitamine K ; insuffisance hépatique.

- Hémophilie A (déficit en facteur VIII).

- Fibrinoformation (TCA) :

- Afibrinogénémie héréditaire ou acquise (troubles hépato-cellulaires).

3. Créatinine

Ce dosage est important pour évaluer la clairance et préciser le degré d’une insuffisance rénale chronique (IRC).

- Valeurs normales dans le sang :

- Homme : 80 à 110 µmol/L (9 à 13 mg/L).

- Femme : 60 à 90 µmol/L (7 à 10 mg/L).

4. Clairance de la créatinine endogène

- Valeurs normales : 75 à 125 mL/minute.

- Diminue en moyenne de 1 % par an à partir de 40 ans.

- Permet d’estimer le degré d’insuffisance rénale et d’en suivre la progression.

| Clairance (mL/min) | Degré d’insuffisance rénale |

|---|---|

| ≤ 60 | Insuffisance rénale débutante |

| > 30 | Insuffisance rénale modérée |

| 15-30 | Insuffisance sévère |

| 10-15 | Insuffisance rénale nécessitant le recours prochain à la dialyse |

| < 10 | Nécessité de dialyse |

5. Glycémie

La glycémie à jeun est le dosage du taux de glucose dans le sang (valeur ponctuelle).

- Valeurs normales : 3,9 à 5,4 mmol/L (soit 0,70 à 0,95 g/L) chez l’adulte.

- Diabète : Niveau de glucose plasmatique à jeun ≥ 7 mmol/L (soit 1,26 g/L), vérifié à deux reprises.

6. Hémoglobine glyquée (HbA1c)

C’est une fraction de l’hémoglobine qui stocke le glucose lorsque la glycémie s’élève. Son taux reflète les chiffres glycémiques des 2 à 3 mois précédents (durée de vie des hématies : 3 mois). Elle permet d’évaluer l’équilibre du diabète sur cette période.

- Déséquilibre : HbA1c > 7 %.

- Léger : 7-8 %.

- Moyen : 8-9 %.

- Sévère : > 9 %.

7. Transaminases (SGOT, SGPT)

- Transaminases glutamo-pyruvique (SGPT) ou aspartate aminotransférase (ASAT) :

- Homme : 4 à 50 UI/L.

- Femme : 2 à 40 UI/L.

- Transaminases glutamo-oxaloacétique (SGOT) ou alanine aminotransférase (ALAT) :

- Homme : 7 à 40 UI/L.

- Femme : 5 à 30 UI/L.

- Augmentation : Témoigne d’une cytolyse hépatique (hépatite virale, médicamenteuse, tumeurs hépatiques).

8. Vitesse de sédimentation (VS)

Test mesurant le taux de sédimentation des globules rouges dans un échantillon de sang laissé dans un tube vertical, au bout d’une heure. Cette vitesse dépend de la concentration des protéines dans le sang et varie en cas d’inflammation (augmentation des protéines inflammatoires). Utilisée comme marqueur de l’inflammation.

- Valeurs usuelles (mm) :

| Âge | Homme | Femme |

|---|---|---|

| Jeune | < 15 | < 20 |

| 65 ans | < 20 | < 25 |

9. Test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)

Permet le dépistage d’anticorps VIH. En cas de positivité, doit être confirmé par un test plus spécifique comme le Western Blot.

10. Sérologie hépatite B

Le diagnostic repose sur la détection en ELISA d’antigènes viraux ou de leurs anticorps :

- Diagnostic virologique direct : Antigène HBs (antigène de surface, enveloppe virale).

- Diagnostic virologique indirect : Anticorps anti-HBs.

11. Sérologie hépatite C

Le diagnostic repose sur la mise en évidence des anticorps anti-VHC par un test ELISA.

Conclusion

La connaissance des tests biologiques est indispensable pour les prescrire de manière pertinente et pour interpréter les résultats en collaboration avec le médecin traitant. Elle permet, d’une part, le dépistage précoce de certaines pathologies à manifestations buccales et, d’autre part, une bonne planification des soins potentiellement à risque pour une prévention des complications lors des soins bucco-dentaires.

EXPLORATIONS BIOLOGIQUES (Pathologie Bucco Dentaire)

Une occlusion équilibrée est cruciale pour la santé bucco-dentaire à long terme.

Le contrôle de la plaque dentaire reste la clé de la prévention des parodontopathies.

L’utilisation correcte de la digue en caoutchouc améliore la qualité des soins endodontiques.

Une anamnèse détaillée permet d’éviter de nombreuses complications en chirurgie orale.

Les matériaux dentaires évoluent rapidement, nécessitant une veille technologique constante.

La gestion du stress pré-opératoire fait partie intégrante de la relation patient-praticien.

L’analyse céphalométrique reste un outil fondamental en orthodontie diagnostique.

EXPLORATIONS BIOLOGIQUES (Pathologie Bucco Dentaire)

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.