L’hyperesthésie dentinaire

- Introduction :

L’hyperesthésie dentinaire constitue une véritable préoccupation en pratique quotidienne. C’est une vraie gêne pour le patient dont les gestes usuels de la vie quotidienne deviennent douloureux (boire et se brosser les dents).

Ainsi, la plus part des études menées au cours de ces dernières décennies ont tenté d’évaluer, dans des essais cliniques, l’efficacité de différents agents thérapeutiques.

- Définition:

(Addy et Smith, 2010): «Douleur brève et vive qui est ressentie au niveau de la dentine exposée, généralement en

réaction à des stimuli thermiques, tactiles, osmotiques ou chimiques ou en présence d’air, et qui ne peut être attribuée à aucune autre forme d’anomalie ou de maladie dentaire».

- PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES du complexe pulpo dentinaire :

La dentine : est une substance blanc-jaunâtre, jaunissant avec le temps, de dureté équivalente à celle de l’os mais inférieure à celle de l’émail. Elastique, elle peut subir de légères déformations.

Elle est constituée par 70% de matière minérale, essentiellement des cristaux d’hydroxyapatite riches en carbonates et magnésium, de 20% de substance organique, et de 10% d’eau située à la surface des minéraux et dans les interstices.

La matière organique contient :

90% de collagène de type I et 1à 3% de collagène de type III et IV

10% de matériel non collagénique qui se répartit en :

- protéines phosphorylées (Siblings: small-integrin-binding ligand N-liked glycoproteins, l’ostéopontine , la sialoprotéine osseuse, et protéoglycanes,

- protéines non phosphorylée

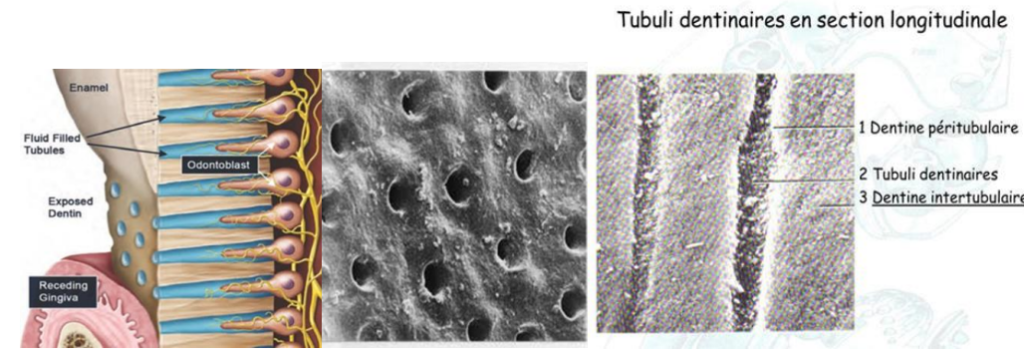

Cette dentine est donc caractérisée par la présence de tubules ou canalicules présents sur toute l’épaisseur de dentine qui ont un trajet en S au niveau coronaire, et plus rectiligne au niveau radiculaire. La lumière des tubules contient le prolongement odontoblastique, et un espace péri-odontoblastique non minéralisé avec du collagène et du fluide dentinaire.

La pulpe :

La pulpe, située au centre de la dent dans un espace clos inextensible formé par la dentine, est un tissu conjonctif lâche spécialisé.

Composition ;

La pulpe est composée de cellules dispersées dans une matrice extra-cellulaire.

. Les cellules :

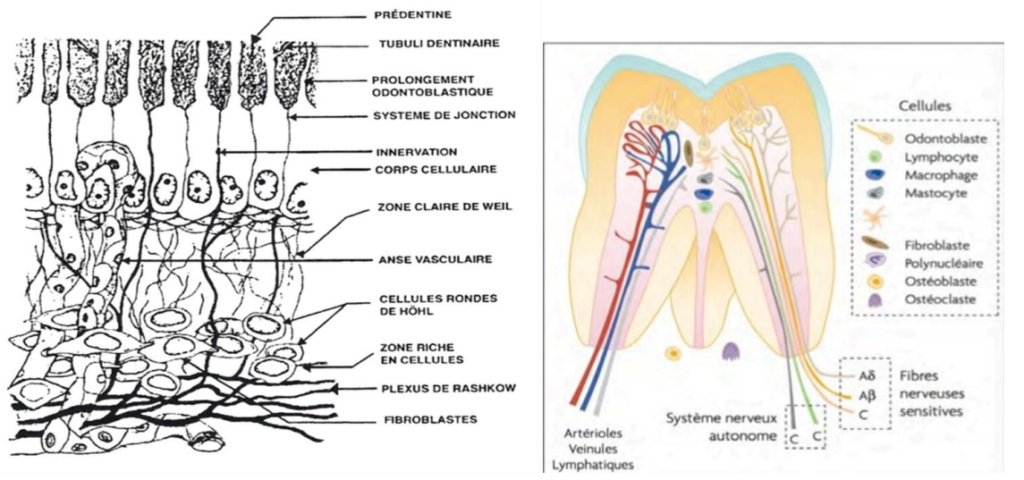

On distingue une région périphérique dite dentinogénétique et une région plus centrale.

On trouve de la périphérie vers le centre :

-Les odontoblastes, impliqués dans la synthèse de la dentine.

-Une couche acellulaire dite de Weil qui contient des capillaires sanguins et des terminaisons nerveuses.

-La couche cellulaire de Höhl, riche en fibroblastes, cellules mésenchymateuses, cellules dendritiques et des cellules en attente pouvant remplacer les odontoblastes détruits et assurer une dentinogenèse réparatrice.

On trouve enchâssés dans la matrice :

-Des fibroblastes impliqués dans la synthèse et le remaniement de la matrice. Dans une pulpe plus âgée il s’agit de fibrocytes qui ont un métabolisme plus lent.

-Des cellules indifférenciées, à proximité des vaisseaux sanguins, qui peuvent donner Des odontoblastes ou des fibroblastes selon le stimulus.

- Innervation du complexe pulpo-dentinaire:

L’innervation du complexe pulpo-dentinaire provient des branches sensitives maxillaire et mandibulaire du trijumeau.

Le paquet nerveux, entouré d’un manchon conjonctif, pénètre dans la pulpe par le foramen apical accompagné du paquet vasculaire, formant ce que l’on nomme le paquet vasculo-nerveux.

Des fibres myélinisées et amyéliniques pénètrent dans la pulpe par le foramen apical et par les foramina accessoires. Ils cheminent dans la pulpe pour se terminer par le plexus de Raschkow au niveau de la couche acellulaire sous odontoblastique.Certaines fibres peuvent se prolonger jusque dans la pré-dentine, voire pénétrer dans les tubuli dentinaires.

Il existe différents types de fibres :

ritaires et représentent 70 à 90% du contingent nerveux, elles transmettent les douleurs sourdes, difficiles à caractériser. Elles semblent plus impliquées dans les stimuli intenses qui touchent la pulpe.

Les fibres myélinisées de type A δ sont de gros diamètre. Elles sont stimulées par les déplacements de fluides, transmettent la douleur épicritique (fine et localisée), aiguë, déclenchée par le séchage ou le fraisage de la dentine, et les variations thermiques.

Les fibres Aδ sont responsables de l’apparition de la première douleur, vive, qui survient après le stimulus nocif comme le froid. La douleur persistante et diffuse est due aux fibres C.

Les fibres A sont plus nombreuses à proximité des cornes pulpaires, alors que les fibres C se concentrent plus au centre de la pulpe.

- Etiologies:

Deux conditions doivent être réunies pour qu’il y ait HD: la dentine doit être exposée et les tubules dentinaires

largement ouverts. Cette sensibilité des dents est provoquée par une mise à nu de la dentine, Lorsque que l’émail qui recouvre la dentine est altéré ou que la gencive se rétracte (on parle de récession gingivale), la dentine n’est

plus protégée. L’exposition de la dentine peut être secondaire à la perte de l’émail par érosion ou à celle du tissu parodontal suite à une récession gingivale.

- étiologies de La perte d’émail : L’érosion :

C’est une perte de substance de la dent liée à une cause chimique ou électrochimique d’origine non bactérienne. Elle est due à des acides d’origine endo ou exogène (Chu et coll, 2010). Les causes intrinsèques peuvent être un reflux gastro-œsophagien

L’attrition:

Est la perte d’émail due aux frottements des dents les unes aux autres. Des forces de cisaillement sont retransmises au niveau du collet et provoquent la fracture des cristaux d’émail

L’abrasion: est due à des frottements mécaniques lors d’un brossage trop agressif des dents, lors de l’utilisation de cure dent, chez les personnes mâchant leur stylo…..

L’abfraction: est la fracture des cristaux d’émail situés dans la région cervicale de la couronne suite aux forces de flexion d’une dent, lorsque celle-ci est exposée à des forces occlusales trop importantes (ex: bruxomanes).

- La mise à nue de la surface radiculaire : la récession gingivale

La récession de la gencive est un processus très lent qui prend des années à se développer et qui se caractérise par la perte de la gencive recouvrant la racine des dents. Elle est généralement causée par de mauvaises habitudes en matière d’hygiène comme le brossage horizontal, ou l’utilisation d’une brosse à dents trop dure.

Une récession gingivale est une anomalie dont les causes sont toujours multiples parmi lesquels nous pouvons citer :

Une mauvaise hygiène buccodentaire. Un brossage trop rare ou insuffisant peut favoriser des infections (accumulation de la plaque causant de l’inflammation et fragilisant la gencive)

Un brossage trop agressif (ou une brosse à dents trop dure) peut traumatiser ou blesser la gencive, offrant ainsi une porte d’entrée aux bactéries susceptibles de causer une infection

Maladies parodontales (gingivites et parodontites d’origines diverses).

Certains traitements orthodontiques affectent essentiellement les dents antérieures inférieures. Une prothèse dentaire mal adaptée.

Le vieillissement. Avec l’âge, les gencives deviennent moins bien irriguées, s’amincissent et se rétractent, laissant apparaître la racine de la dent.

- Mécanisme de l’hyperesthésie dentinaire:

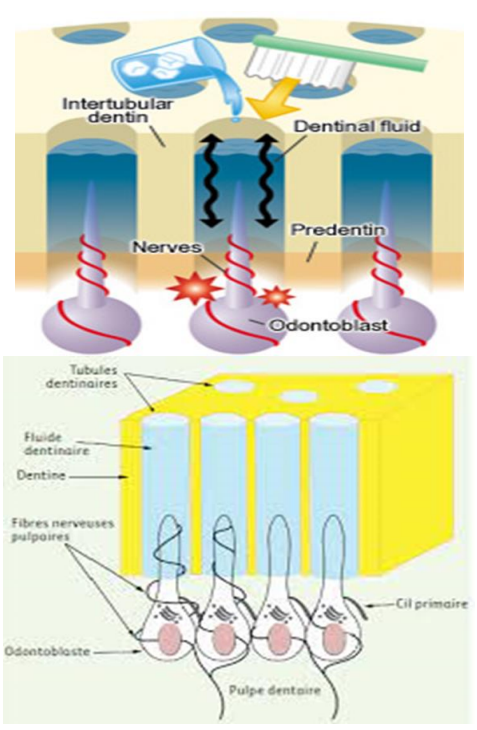

-Théorie hydrodynamique de Brännström :

Proposée depuis une centaine d’années, elle a été confirmée par Brännström dès les années 1960. Elle est la plus acceptée par le monde scientifique (Brännström et Aström, 1964).

Les tubuli, qui contiennent les prolongements odontoblastiques, sont également parcourus par un fluide dentinaire qui semblerait être impliqué dans le phénomène de l’hypersensibilité dentinaire. Divers stimuli, appliqués à la surface de la dentine, entraîneraient une modification de ce fluide. Celle-ci se répercuterait tout le long des tubuli jusqu’aux terminaisons nerveuses sensitives du plexus de Raschkow qui seraient alors excitées suite à leur déplacement.

Toute cette théorie est basée sur les déplacements rapides du fluide dentinaire qui provoqueraient un changement de la pression au travers de la dentine, activant les fibres Aδ, engendrant par la suite une douleur.

- Diagnostic différentiel ;

De nombreuses pathologies peuvent engendrer des symptômes semblables à L’hyperesthésie dentinaire. Il est important de faire un diagnostic différentiel afin de réaliser le traitement adéquat et de poser le diagnostic d’hypersensibilité dentinaire une fois que toutes les autres causes potentielles de douleurs ont été écartées.

Carie dentaire, fêlure, fracture coronaire, restauration non étanche … 8-Le diagnostic positif:

Les douleurs de l’hypersensibilité dentinaire se caractérisent par :

- une apparition et, en général, une disparition rapide.

- La ou les dents sensibles présentent un tissu dentinaire mis à nu, dont la surface est indemne de lésion carieuse, de fêlures ou de fracture.

- L’examen minutieux à la loupe, au besoin en refoulant le rebord gingival à la sonde permettra de localiser précisément les expositions de dentine radiculaire et parfois de déclencher la douleur, confirmant le diagnostic. Si ce n’est pas le cas, on cherche à reproduire les symptômes décrits par le patient en recourant aux autres tests diagnostic, à savoir : test à la sonde, à l’air et à l’eau

- Le traitement étiopathogénique:

-Des instructions à l’hygiène bucco-dentaire sont alors données aux patients afin qu’il améliore sa méthode de brossage (corriger le brossage horizontal) et conseiller un brossage selon la méthode du rouleau avec une brosse à dent médium et en évitant un brossage agressif.

- limiter la consommation des aliments acides.

- Le traitement :

Il n’existe donc pas de traitement universel et unique. Ainsi, plusieurs traitements ambulatoires et/ou au fauteuil, invasifs ou non, existent et peuvent être envisagés. Il existe différentes manières d’aboutir à la diminution de la sensibilité dentinaire : Par désensibilisation nerveuse ou par fermeture des tubuli.

A- Le traitement non invasif :

- Le traitement ambulatoire: Les auto-applications à domicile

Il s’agit de prescrire des dentifrices ou des solutions de bains de bouche contenant des agents désensibilisants, qui agissent soit en obstruant les tubuli dentinaires, soit en diminuant la transmission nerveuse.

Les agents thérapeutiques utilisés pour les auto-applications contiennent différents principes actifs qui sont les suivants

:

- Le nitrate de potassium : Le nitrate de potassium ou strontium de potassium à 5% agissent par dépolarisation nerveuse pour diminuer la sensibilité dentinaire.

- Le fluor: il agirait par le renforcement de la matrice minéralisé qui devient plus résistante à l’attaque acide ainsi que par sa précipitation au niveau des tubuli dentinaires exposés bloquant ainsi la transmission des stimuli.

Les solutions de rinçage :

Des solutions de rinçage peuvent avoir un pH acide. Cependant elles constituent un bon vecteur pour transporter des agents désensibilisants. Après le brossage, l’utilisation de chlorhexidine, puis de fluorure de sodium semble réduire la sensibilité.

Les sels de strontium : L’action de ces sels serait liée à une stabilisation de l’excitabilité de la membrane nerveuse en modifiant la perméabilité au sodium et au potassium. Le strontium agirait également par renforcement de la matrice minéralisée.

- L’oxalate de potassium: il peut réagir avec l’ion calcium, et se dépose sous forme de cristaux d’oxalate de calcium insolubles à l’intérieur des canalicules, les obture, modifie le mouvement des fluides et diminue ainsi l’excitabilité nerveuse.

Les gels :

Ces produits sont utilisés en complément du brossage ou en remplacement après une intervention chirurgicale afin de maintenir une bonne hygiène dentaire. Il semble que les produits en gel, à base de fluorure d’étain, soient efficaces dans le traitement des sensibilités dentinaires.

- les applications au cabinet dentaire:

Il s’agit de produits topiques contenant des composés fluorés ou des sels de potassium ; des adhésifs ou de l’utilisation de laser. Il est à noter que ces techniques sont à mettre en œuvre en cas d’échec des techniques ambulatoires.

Les agents chimiques permettent soit de sceller des tubuli dentinaires (dérivés fluorés, oxalate de potassium, chlorure de strontium) soit d’avoir un effet désensibilisant comme le nitrate de potassium

Les agents physiques jouent le rôle de barrière et permettent ainsi l’isolation de la dentine exposée réduisant ainsi les mouvements des fluides. Il peut s’agir de vernis ou d’agents adhésifs

B- Les traitements invasifs :

- Le traitement restaurateur qui doit être réservé aux cas présentant des pertes de substance au niveau cervical et plus précisément des lésions cervicales non carieuses.

C-La chirurgie muco-gingivale qui vise le recouvrement radiculaire.

- Conclusion :

L’hypersensibilité dentinaire est due à l’exposition mais surtout à l’ouverture des tubules dentinaires dans la cavité buccale. La récession gingivale ou les pertes de tissus durs dentaires sont particulièrement impliqués. La dentine et ses tubules exposés en bouche subissent des mouvements liquidiens, comme cela a été décrit par Brännstrom, à l’origine d’une douleur vive et de courte durée .Ses étiologies étant multiples, les traitements ou solutions proposées sont diverses. Après un diagnostic positif et différentiel, le choix de la thérapeutique la plus appropriée se révèle difficile. Un schéma décisionnel est à suivre afin de respecter au mieux l’intégrité des tissus, et soulager le patient. Quelle que soit la technique ou le produit choisi il est d’abord primordial de supprimer les facteurs étiologiques, et d’instaurer une hygiène dentaire irréprochable avec les outils adaptés.

Les moyens simples, en ambulatoire sont à conseiller en première intention, quand il n’y a pas de perte de substance disgracieuse. Au fauteuil, les possibilités offertes au praticien sont multiples, depuis la simple application de vernis jusqu’aux traitements restaurateurs pour compenser les pertes de substance.

L’hyperesthésie dentinaire

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

L’hyperesthésie dentinaire

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.