LA CEPHALOMETRIE : ANALYSES CEPHALOMETRIQUES –RAPPORTS DENTURE- SQUELETTE ET ESTHETIQUE

- INTRODUCTION :

La téléradiographie est une forme de radiographie qui implique une distance significative entre le foyer de rayonnement et l’objet à imager. Aux États-Unis, notamment avec SASSOUNI, des recherches sont encore menées sur des téléradiographies prises à une distance de 1,5 mètre. En France, BOUVET en particulier travaille sur des téléradiographies prises à 5 mètres. Dans notre cas, nous travaillons sur des téléradiographies prises à 1,5 mètre. Pour réaliser ces images, la tête du patient est fixée et orientée à l’aide d’un céphalostat. Les clichés obtenus fournissent des informations concernant les dents et les structures alvéolaires, l’état de la dentition, la position des germes dentaires, les relations entre les dents, l’occlusion des arcades, les rapports de la dentition avec la mâchoire supérieure et la position des bases apicales.

Une fois que nous avons obtenu une téléradiographie de profil, une analyse céphalométrique sera réalisée. Celle-ci constitue un outil de travail qui nous permet de poser un diagnostic, d’établir un pronostic et de planifier un traitement. Cependant, il est important de souligner que cette analyse céphalométrique ne doit être considérée que comme un complément de travail et non comme l’élément central de notre diagnostic. L’examen clinique demeure essentiel et doit garder sa primauté dans notre évaluation.

Faire de la céphalométrie c’est étudier une téléradiographie du crâne et de la face pour mettre en évidence des renseignements qui compléteront

l’examen clinique.

- DEFINITION :

La téléradiographie est une technique radiographique qui permet de réduire l’effet de grandissement angulaire en utilisant une distance importante entre le foyer de rayonnement et l’objet à imager. Cette approche permet d’obtenir des mesures linéaires précises à une échelle réelle. De plus, en standardisant la prise des images, il devient possible de superposer des téléradiographies provenant du même sujet.

- Rapport denture -squelette :

Les analyses céphalométriques concernent les structures dento-alveolaires sur leurs bases osseuses :

- Analyse de BALLARD (Etude des rapports incisifs) (Fig1) :

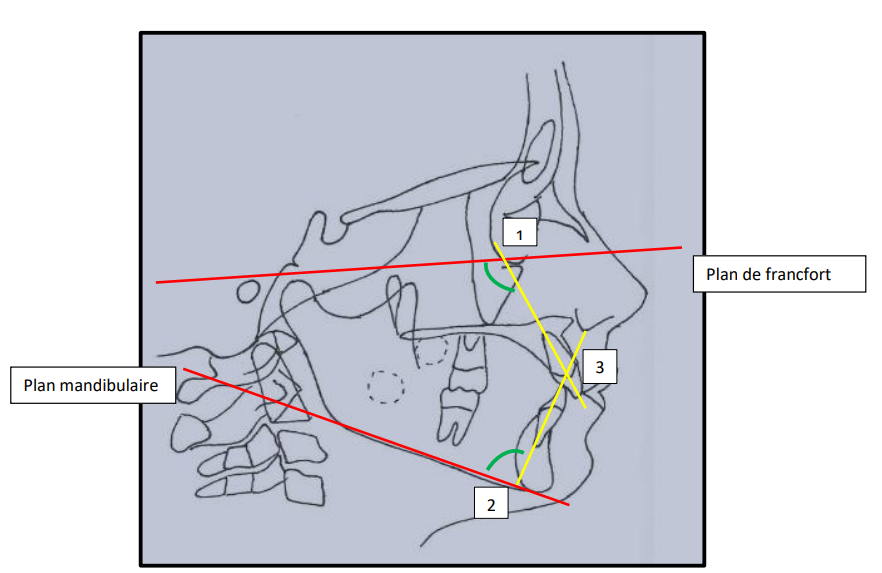

- Inclinaison de l’incisive supérieure (I/F) :1

C’est l’angle postéro-inférieur formé par l’intersection de l’axe de l’incisive centrale supérieure la plus vestibulée avec le plan de FRANCKFORT.

I/F = 107° ± 3°

- Un angle augmenté supérieur à 110° indique une vestibulo-version de l’incisive.

- Un angle diminué inférieur à 104° indique une linguo-version de l’incisive.

Cet angle voit sa valeur modifiée par l’inclinaison plus ou moins grande du plan de FRANCKFORT .

- Inclinaison de l’incisive inferieure (i/m) :2 ( MARGOLIS – TWEED – BALLARD)

C’est l’angle postéro-supérieur formé par l’intersection de l’axe de l’incisive avec le plan mandibulaire i/m = 90° ± 2°.Comme précédemment :

- un angle augmenté supérieur à 93° indique une vestibulo-version de l’incisive inferieure.

- un angle diminué inférieur à 87°, indique une linguo-version l’incisive inferieure.

- Angle d’attaque inter-incisif (I/i) 3

Angle postérieur formé par l’axe de l’incisive supérieure et l’axe de l’incisive inferieure(les plus vestibuleés) : valeur moyenne 135° ± 5°

-Si la valeur est supérieure à 140°on parle d’une rétention du bloc incisif (linguo- version).

- Si la valeur est inférieure à130° on parle d’une protrusion du bloc incisif (vestibulo-version).

Fig1 : Analyse de BALLARD des rapports inter- incisifs :1(I/F),2(i/m),3(I/i)

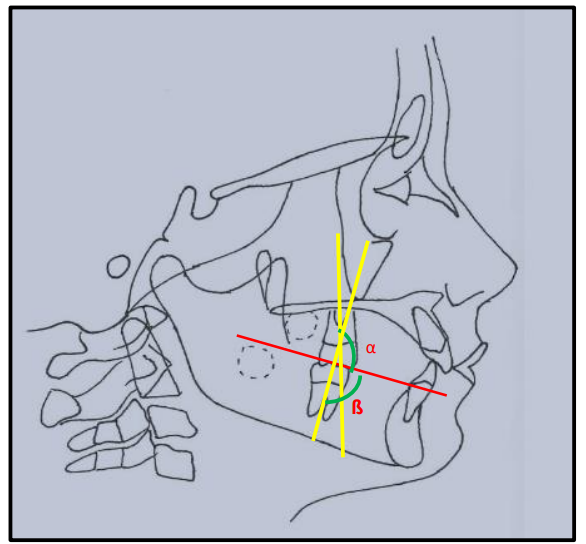

- Analyse de BOUVET : Étude des rapports antéro-postérieurs des1éres molaires(Fig2):

-On trace le plan de morsure qui correspond aux cuspides des molaires temporaires ou prémolaires et les cuspides mésio-vestibulaires des 1ères molaires permanentes supérieure et inférieure et on prolonge le segment de part et d’autre.

-On trace les axes des 1ères molaires permanentes qui passent par deux points :

-À mi-distance de l’image coronaire.

-À mi–distance de l’image radiculaire.

- L’angle α :

C’est l’angle formé par l’axe de la 1ère molaire supérieure et le plan de morsure, un angle ouvert en haut et en avant. Sa valeur moyenne est 90°±3°.

-Si α est supérieur à 93° ; on a une mésio-version coronaire de la molaire supérieure.

- Si α est inférieur à 87° ; on a une disto-version coronaire de la molaire supérieure.

Fig2 : Rapports antéro-postérieurs des molaires (analyse de Bouvet)

- L’angle ß:

C’est l’angle formé par l’axe de la 1ère molaire inférieure et le plan de morsure, un angle ouvert en bas et en avant. Sa valeur moyenne est 100° ±3°

-Si ß est supérieur à 103°; on a une mésio-version coronaire de la molaire inférieure.

- Si ß est inférieur à 97° ; on a une disto-version coronaire de la molaire inférieure.

- L’angle ɤ : Angle d’attaque des molaires (Fig3) :

C’est l’angle formé par l’intersection des deux axes des molaires supérieures et inférieures. Sa valeur moyenne est 170°±3°

-Si ɤ est inférieur à 173° ; on a une disto-version coronaire des deux molaires

-Si ɤ est supérieur à 176° ; on a une mésio -version coronaire des deux molaires.

Fig3 : Angle d’attaque des molaires

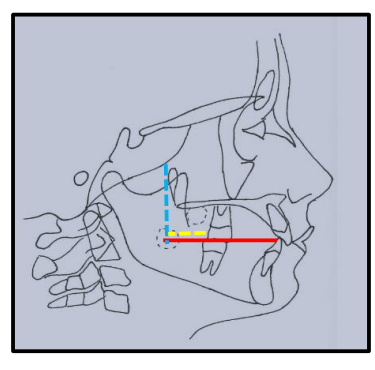

- Indice 6-Ptv de l’analyse de RICKETTS:(Fig4)

- Position de la première molaire supérieure :

Elle est évaluée par la distance entre le point le plus distal de cette dent et le bord postérieur de la F.P.M c’est-à-dire l’axe ptérygoïdien vertical (P.T.V.). Elle permet de prévoir, dans quelle mesure, on peut distaler la 1ère molaire supérieure. Elle indique, de plus, si une mal occlusion est due à une malposition de la molaire supérieure ou inférieure.

6 – PTV = âge du patient + 3 mm ± 3 mm Cet indice permet de juger :

- si la 1ère molaire est en bonne position par rapport à sa base, ou en mésio ou distoposition,

- s’il existe ou non un encombrement postérieur (par exemple, si distance 6–Ptv est inférieure à la norme et si l’on a une classe I dentaire, on aura un encombrement en postérieur).

Fig4 :6-Ptv de l’analyse de RICKETTS

- I/A-Pog (DOWN)

1°) Angle formé par l’axe de l’incisive et le plan A-Pog I/A-Pog = 26+4°

Il indique la position de l’incisive supérieure par rapport au profil : plus le profil est convexe, plus la vestibulo-version des incisives est importante et réciproquement.

2°) Pour préciser la position de l’incisive supérieure par rapport au profil, on mesure aussi la distance du bord incisif au plan A-Po I/A- Po = 2 mm ± 2 mm.

- i/A-Pog (DOWN)

1°) Angle formé par l’axe de l’incisive inférieure et le plan A-Pog i/A –Po = 22° ± 4°

Il indique la position de l’incisive inférieure par rapport au profil : plus le profil est convexe, plus la vestibulo-version des incisives est importante et réciproquement.

2°) Pour préciser la position de l’incisive inférieure par rapport au profil, on mesure aussi la distance du bord incisif au plan A-Pog i/A- Po = 1 mm ± 2 mm.

- Etudes esthétique :

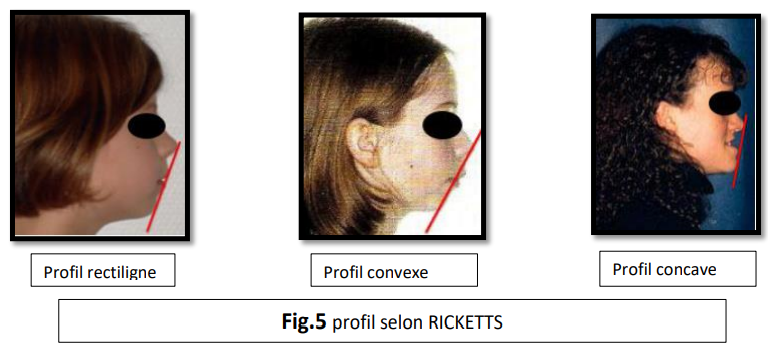

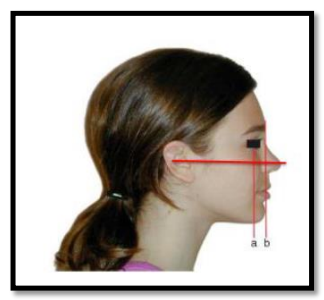

- Ls/E et Li/E (RICKETTS) (Fig. 5)

Elle est estimée par la distance séparant le point le plus saillant de la lèvre supérieure et de la lèvre inférieure, de la ligne esthétique E.

La ligne esthétique de RICKETTS se trace de la pointe du nez au pogonio-cutané.

Ls/E = -1mm en arrière de la ligne E.

La lèvre supérieure est à 1 mm en arrière de la ligne E.

Li/E = 0 La lèvre inférieure affleure cette ligne.

- L’analyse d’Izard :(Fig.6)

Il utilise deux verticales perpendiculaires au plan de Francfort.

- le plan de Simon : passant par le point sous-orbitaire

- le plan d’Izard : passant par la glabelle Il décrit trois types de profil :

-L’orthofrontal dans lequel le profil sous-nasal est entièrement situé entre les deux plans verticaux ;

-Le cisfrontal dans lequel le profil sous-nasal est déplacé vers l’arrière, le menton se situant en arrière du plan postérieur ;

-Le transfrontal dans lequel le profil sous-nasal est déplacé vers l’avant, la lèvre supérieure et le point sous-nasal étant en avant du plan antérieur.

Fig.6: Analyse d’IZARD

- Angle Z de Merifield

C’est la tangente au pogonion cutané et à la lèvre la plus protrusive. Elle est prolongée jusqu’à son intersection avec le plan de FRANCFORT et l’on mesure l’angle ainsi formé (78°). La simple observation de cette ligne, fournit des éléments diagnostiques.

- Lorsqu’elle est tangente à la lèvre supérieure, nous avons dans la plupart des cas, soit une classe II div. 1 soit une classe II avec biproalvéolie.

- Lorsqu’elle est tangente à la lèvre inférieure, c’est le plus souvent une classe I avec ou sans DDM, une biproalvéolie en Classe I, une classe III ou une classe II division 2.

- La ligne esthétique de Steiner :

Ligne passant par le milieu du S formé par le contour inferieur du nez et le fond de la concavité de la lèvre sup et tangente au menton : les lèvres doivent affleurer cette ligne.

CONCLUSION :

La céphalométrie est un examen complémentaire qui aide au diagnostic, pronostic, et plan de traitement de tout orthodontiste. Elle permet d’apprécier aussi exactement que possible, avant, pendant et après celui-ci, la position de nombreuses structures squelettiques et dentaires.

LA CEPHALOMETRIE : ANALYSES CEPHALOMETRIQUES –RAPPORTS DENTURE- SQUELETTE ET ESTHETIQUE

Voici une sélection de livres:

Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

Endodontie, prothese et parodontologie

La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

LA CEPHALOMETRIE : ANALYSES CEPHALOMETRIQUES –RAPPORTS DENTURE- SQUELETTE ET ESTHETIQUE

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.