Approche clinique et moyens de diagnostic

Approche clinique et moyens de diagnostic

I. Introduction

La collecte des informations en vue d’obtenir des éléments de diagnostic commence par une approche clinique complétée par des moyens de diagnostic qui, une fois regroupés, permettent de poser un diagnostic argumenté par discipline. Cela permet l’élaboration d’un projet thérapeutique suivi par la mise en œuvre d’un plan de traitement le plus adapté.

II. Approche clinique

L’approche clinique comprend les étapes suivantes :

1. L’observation clinique

L’interrogatoire permet de révéler :

- Le motif de la consultation.

- Le siège de la douleur, son intensité, les circonstances d’apparition.

Sont observés aussi :

- Les aspects anatomiques : Asymétries, anomalies de forme, de volume, anomalies squelettiques. L’utilisation de lignes et de plans anatomiques facilite l’analyse (ligne bicommissurale, bipupillaire, ligne sagittale médiane).

- La douleur faciale spontanée et diffuse : En général, un mauvais indicateur diagnostique.

- La douleur provoquée (palpation, fonction, surtout mastication) : Localisée, elle est généralement un indicateur de diagnostic positif.

- La douleur musculaire : Plutôt diffuse, irradiante (oreille, œil, tempe, front, cou) et non particulièrement centrée sur l’A.T.M. (articulation temporo-mandibulaire).

- La douleur articulaire : Centrée sur l’ATM même si des irradiations sont présentes. Elle est plus vive et lancinante que les douleurs musculaires, pouvant faire penser à une otite.

- Douleurs articulaires et musculaires : Sont aggravées lors de la fonction (mastication, bâillement).

2. Palpation musculaire et articulaire

- La palpation des articulations temporo-mandibulaires est bilatérale et comparative ; il en est de même pour la palpation musculaire.

- Cette palpation donne des indications sur l’amplitude, la régularité, la limitation et la continuité du mouvement.

- Les masses musculaires sont également palpées.

- La palpation des pôles externes des condyles mandibulaires est réalisée en demandant au patient de faire des petits mouvements d’ouverture et de fermeture. Cela permet d’évaluer l’amplitude et la régularité des translations des pôles externes des condyles et de percevoir les bruits articulaires s’ils existent.

- Pour évaluer la fonctionnalité et la reproductibilité de l’OIM (occlusion en intercuspidation maximale), une palpation bilatérale des masséters et des temporaux lorsque le patient serre ses dents puis relâche, ceci plusieurs fois de suite, permet d’identifier des asynchronismes et asymétries d’activité musculaire. Ces éléments témoignent de l’inégalité des contacts d’intercuspidie maximale entre les deux côtés droit et gauche.

3. L’auscultation

- L’auscultation est réalisée grâce à un stéthoscope dont le pavillon est placé en regard des articulations temporo-mandibulaires sur la peau.

- Seuls les bruits perçus à la palpation seront auscultés. Il peut s’agir :

- D’un claquement sec : Indique un déplacement du disque articulaire par rapport à la tête condylienne.

- D’un craquement : Bruit bref, moins sonore que le claquement, témoigne d’une accélération du condyle lors de son mouvement, ou de déplacements liquidiens, ou d’un mouvement brusque des ligaments articulaires.

- De crépitation : Bruit plus prolongé, à type de bruit de sable mouillé, indiquant une dégénérescence des tissus articulaires.

4. La cinématique mandibulaire

- L’examen attentif des déplacements mandibulaires en propulsion, en diduction, et les mouvements d’ouverture et de fermeture permet d’identifier une baisse de l’amplitude des mouvements extrêmes, et de déterminer si, et dans quelle mesure, les mouvements mandibulaires sont douloureux.

5. Examen interarcades

- Permet d’évaluer les rapports d’arcade :

- Sur le plan statique : L’occlusion en intercuspidation maximale, la relation centrée, hauteur occlusale prophétiquement utilisable, la fonction de calage, classe d’Angle, égression, insuffisance transversale, surplomb, recouvrement.

- Sur le plan dynamique : Diduction, propulsion, habitudes occlusales (parafonctions).

Moyens de diagnostic

1) Moulage et montage sur articulateur

- La prise d’empreinte bimaxillaire à l’alginate et la coulée des modèles en plâtre complète l’examen occlusal (anomalies parfois difficiles à voir cliniquement).

- Grâce au montage des modèles sur articulateur, l’occlusion peut être étudiée en dehors de l’influence des muscles et du psychisme du patient. Il permet aussi de simuler pour chaque cas le traitement qui peut être envisagé.

- L’articulateur permet d’étudier le guidage antérieur en propulsion et de vérifier l’existence d’interférences postérieures.

- Lors des mouvements de latéralité, tout en respectant les trajectoires condyliennes du patient, on vérifiera l’existence d’interférences travaillantes ou non travaillantes avec du papier à articuler.

- Vérifier aussi s’il y a un obstacle lors du mouvement d’ouverture et de fermeture.

2) Examens complémentaires

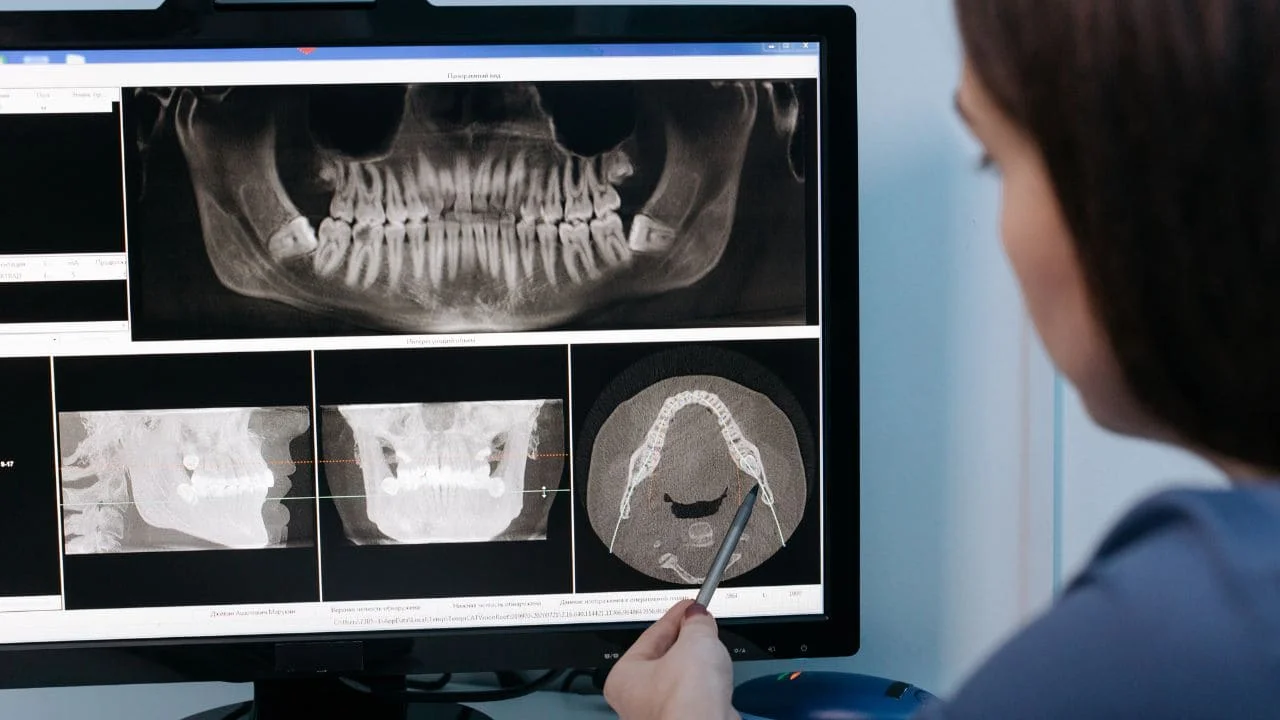

- Radio panoramique :

- C’est la radiographie de dépistage essentielle, nécessaire mais non suffisante pour un bilan diagnostic. Ce cliché fournit une vue d’ensemble des arcades dentaires, des bases osseuses, des A.T.M. et des sinus, et permet de diagnostiquer un grand nombre de conditions pathologiques.

- Le scanner :

- Beaucoup moins performant que l’I.R.M. pour l’étude des tissus mous, il est réservé à l’analyse des modifications osseuses des articulations temporo-mandibulaires et de leur environnement. Ce type d’imagerie présente les inconvénients d’être coûteux et de soumettre les patients à de fortes doses de radiations ionisantes.

- L’imagerie par résonance magnétique (I.R.M.) :

- Ce type d’imagerie utilise le principe de la résonance magnétique nucléaire. Les noyaux de certains atomes agissent comme de petits aimants et ont tendance à s’aligner lorsqu’ils sont placés dans un champ magnétique. L’I.R.M. s’est imposée comme la technique de choix pour le diagnostic des désordres discaux (luxations réductibles, irréductibles, compressives), car elle donne une image du disque de qualité suffisante pour préciser l’existence du dérangement interne et ses modalités.

- Tomographie Volumétrique Numérisée à Faisceau Conique (Cône beam) :

- Technique récente de radiographie en trois dimensions, qui utilise un faisceau d’irradiation conique. Elle apporte une meilleure précision de détail pour une irradiation moindre (par rapport au scanner), avec la possibilité de localiser le champ d’examen sur la zone à étudier. Elle est fréquemment utilisée dans le diagnostic dentaire et pré-implantaire.

- L’axiographie :

- Examen d’exploration fonctionnel qui permet un enregistrement graphique des déplacements condyliens. Elle vient en complément d’un examen clinique mais n’apporte pas d’informations supplémentaires. Elle permet de mesurer de façon plus fine les déplacements condyliens perçus à la palpation par un opérateur formé.

- L’électromyographie (E.M.G.) :

- Technique médicale qui permet d’enregistrer les courants électriques qui accompagnent l’activité musculaire.

Conclusion

L’examen clinique ainsi que les examens complémentaires constituent un véritable travail d’investigation visant à recueillir l’ensemble des éléments de diagnostic permettant la planification des séquences de traitement les plus adéquates.

Approche clinique et moyens de diagnostic

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

Leave a Reply