Préparation du Matériel, du Patient et Techniques Anesthésiques

Techniques Anesthésiques en Stomatologie : Guide Complet

Introduction

L’anesthésie constitue un élément fondamental de la pratique stomatologique moderne. Elle permet de supprimer de manière transitoire et réversible la sensibilité d’un territoire donné, créant ainsi des conditions optimales pour l’intervention, tant pour le patient que pour le praticien.

On distingue deux approches principales : l’anesthésie régionale (ou tronculaire) qui vise à supprimer momentanément la fonction des troncs sensitifs, et l’anesthésie locale qui agit sur les corpuscules sensitifs.

Matériel et Produits Anesthésiques

Anesthésiques de Contact

Les principaux agents utilisés incluent :

- Benzocaïne : amino-ester à 20%, disponible en gel ou crème

- Pressicaïne : amino-amide à 5-15%, en flacon spray

- Dichlorotétrafluoroéthane : gaz dérivé de l’éthane, en cryo-sprays

- Chlorure d’éthyle : pour application topique

- Lidocaïne : gel à 2% ou flacon pressurisé à 5%

Anesthésiques pour l’Infiltration

Les molécules les plus utilisées comprennent la lidocaïne, la mépivacaïne, la prilocaïne, l’articaïne et la ropivacaïne. Elles sont disponibles sous forme simple ou avec adjonction de vasoconstricteurs.

La lidocaïne (Xylocaïne) demeure la plus employée en stomatologie, à des concentrations de 0,5 à 1%. La forme adrénalinée permet d’atteindre des doses de 7 à 8 mg/kg sans risque, avec des durées d’action pouvant aller jusqu’à 400 minutes.

L’articaïne, très proche de la lidocaïne mais légèrement plus puissante, est l’anesthésique conseillé pour la femme enceinte.

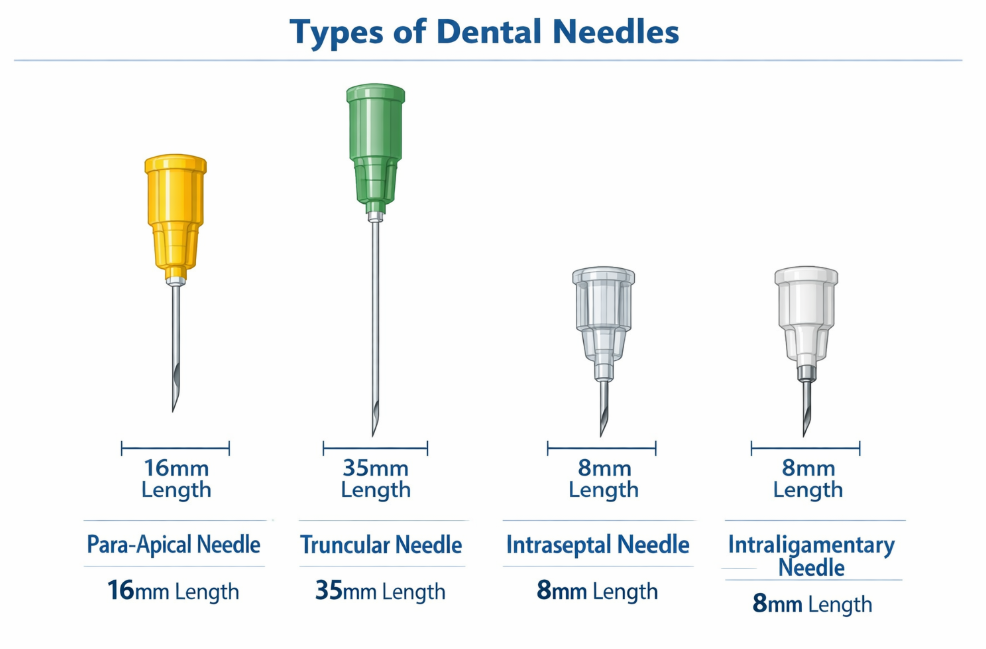

Choix des Aiguilles

Chez l’adulte, le calibre et la longueur varient selon la technique :

- Anesthésie para-apicale : diamètre 40/100, longueur 16 mm

- Anesthésie tronculaire : diamètre 50/100, longueur 35 mm

- Anesthésie intraseptale : diamètre 40-50/100, longueur 8 mm

- Anesthésie intraligamentaire : diamètre 30/100, longueur 8 mm

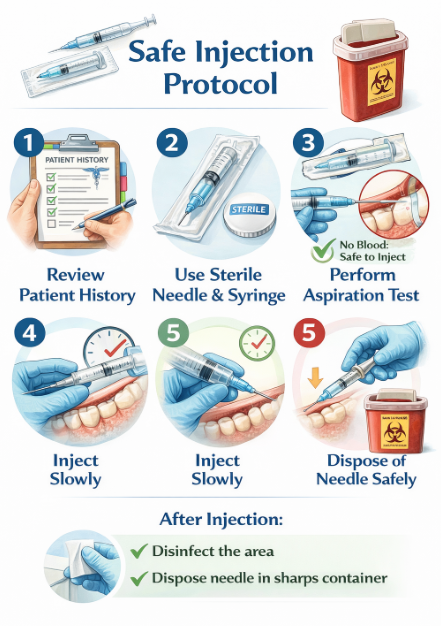

Note de sécurité : Le principal risque de piqûre est lié au recapuchonnage. L’utilisation de boîtes spéciales avec système de griffes permet un dévissage sécurisé des aiguilles souillées.

Techniques Régionales

Les techniques régionales permettent généralement d’analgésier tout un secteur avec une seule injection. Elles nécessitent une attention particulière en raison de la proximité vasculaire, rendant obligatoire la pratique d’un test d’aspiration avant injection.

Au Maxillaire

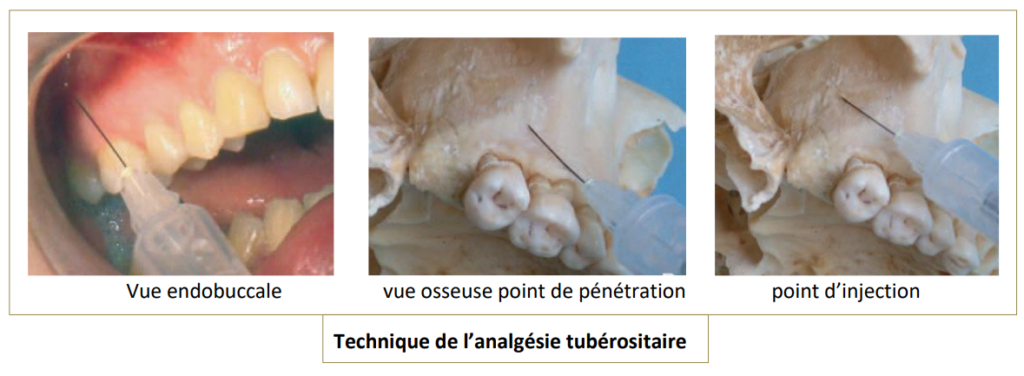

Analgésie Tubérositaire

Cette technique cible les branches alvéolaires postéro-supérieures du nerf maxillaire.

Technique : Le patient maintient la bouche semi-ouverte. La joue est écartée avec un miroir pour repérer la zone de réflexion muqueuse. Le point de pénétration se situe en arrière du processus zygomatique du maxillaire, dans la région apicale de la deuxième molaire maxillaire.

Indication : Analgésie du groupe molaire (sauf parfois la racine mésiovestibulaire de la première molaire). Durée : environ 2 heures.

Analgésie Canine Haute

Cette approche permet d’analgésier le secteur incisivocanin et parfois le groupe prémolaire.

Technique : La lèvre est maintenue en légère tension pour repérer le fond du vestibule. Le corps de la seringue est placé verticalement dans l’axe de la canine.

Durée : Environ 1 heure et demie, strictement unilatérale.

Analgésie au Foramen Grand Palatin

Indication : Chirurgie palatine uniquement (n’assure pas l’innervation dentaire).

Technique : Injection en avant du foramen grand palatin, situé à 2 mm en avant de la limite palais dur-palais mou, en regard des apex des troisièmes molaires. Doit être réalisée bilatéralement pour une efficacité optimale.

Analgésie du Nerf Nasopalatin

Technique : Injection dans le foramen incisif, localisé à 1 cm en arrière des incisives centrales supérieures.

Indication : Chirurgie du tiers antérieur du palais et insensibilisation de la muqueuse palatine des dents du bloc incisivocanin.

À la Mandibule

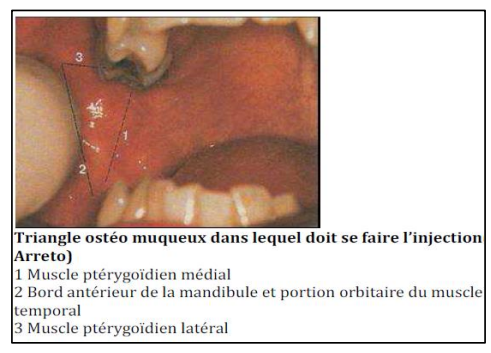

Anesthésie au Foramen Mandibulaire (Technique de Jorgensen)

Cette technique vise à infiltrer la solution analgésique à proximité du nerf alvéolaire inférieur avant son entrée dans la mandibule.

Repères muqueux : Formation d’un triangle délimité par la muqueuse recouvrant la saillie du bord antérieur de la branche mandibulaire (en dehors), le bord antérieur du muscle ptérygoïdien médial (en dedans), et le fond du vestibule maxillaire (en haut).

Repères ostéo-musculaires : Triangle formé par le bord antérieur de la branche mandibulaire avec la portion orbitaire du muscle temporal (en dehors), le muscle ptérygoïdien médial (en dedans), et le muscle ptérygoïdien latéral (en haut).

Technique : Le praticien se positionne face au patient. La main non dominante prend les repères anatomiques (pouce endobuccal contre le bord antérieur de la branche montante, index au niveau de l’échancrure sigmoïde, majeur contre le bord postérieur).

L’aiguille est introduite du côté opposé, à environ un centimètre au-dessus de la surface occlusale, avec le corps de la seringue orienté en regard de la 1ère ou 2ème prémolaire controlatérale. Après contact osseux, retrait de 1-2 mm, puis aspiration avant injection.

Résultat : Analgésie de toute l’hémiarcade dentaire en 1-2 minutes. Le nerf lingual est souvent bloqué simultanément.

Techniques alternatives :

- Technique d’Akinosi : Réalisation bouche fermée avec bloc simultané des nerfs alvéolaire, lingual et buccal (taux d’échecs plus élevé)

- Technique de Gowgates : Injection au niveau du col du condyle mandibulaire

Bloc du Nerf Mentonnier

Procure une anesthésie de la peau et des muqueuses du menton et de la lèvre inférieure.

Technique : Infiltration au niveau du foramen mentonnier (facilement palpable en regard de la première prémolaire). Injection de 2 ml par voie endobuccale ou transcutanée, aiguille orientée à 45° vers l’apex, sans pénétrer le canal.

Analgésie du Nerf Buccal

Indication : Complément obligatoire de l’analgésie tronculaire mandibulaire pour tout geste chirurgical.

Technique : Injection au niveau du bord antérieur de la branche mandibulaire en regard de la dent concernée.

Techniques Locales

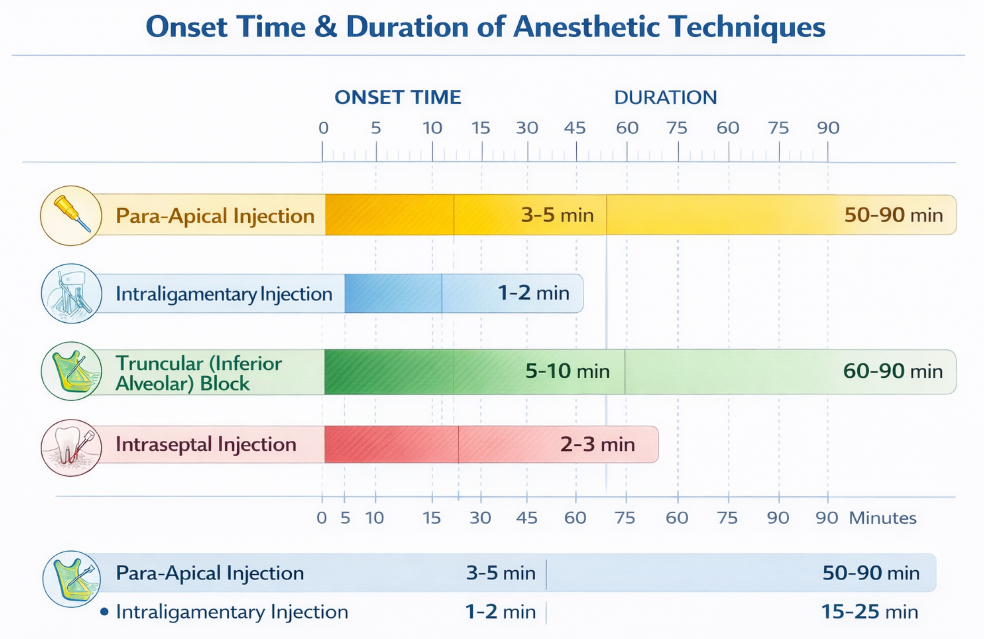

Infiltration Para-Apicale

Cette technique consiste à déposer la solution analgésique au voisinage des apex dentaires pour qu’elle diffuse à travers la paroi osseuse.

Indication : Insensibilisation de la gencive, de l’alvéole, du ligament et de la pulpe dentaire pour extraction ou soins.

Technique :

Du côté vestibulaire : Biseau de l’aiguille orienté vers la table osseuse, pénétration parallèlement à la table osseuse dans le fond du vestibule. Injection lente de 2/3 de carpule avec traction simultanée de la lèvre ou joue.

Du côté lingual : Injection au voisinage du collet (non apicale pour éviter douleur et ischémie). Injection du 1/3 restant.

Délai : 1-2 minutes. Durée : environ 30 minutes.

Anesthésie Intra-Ligamentaire

Infiltration de la solution dans le desmodonte pour obtenir une analgésie pulpaire et alvéolaire.

Indication : Extraction d’une dent avec desmodontite.

Technique : Introduction de l’aiguille à 30° par rapport au grand axe dentaire, insertion jusqu’à perception de résistance (2-4 mm de profondeur). Injection par poussées successives de faibles quantités.

Contre-indication : Cardiopathes à risque infectieux (risque de bactériémie et contamination desmodontale).

Anesthésie Intraseptale

Principe : Exploitation de la finesse relative de la corticale du septum interdentaire.

Technique : Introduction de l’aiguille au milieu de la papille interdentaire à 90° par rapport à la corticale. Injection lente après pénétration osseuse.

Remarque : Technique largement abandonnée en raison du risque de nécrose septale.

Technique Intra-Pulpaire

Dépôt direct de la solution dans la chambre pulpaire avec une quantité minimale de produit.

Indication : Traitements endodontiques et actes chirurgicaux.

Particularité : Suppose une analgésie préalable car le geste peut être très douloureux.

Technique Intra-Osseuse

Placement de la solution dans l’os spongieux au voisinage d’une dent, alternative à la technique régionale mandibulaire.

Matériel : Appareillage relié à un micromoteur permettant de traverser la corticale osseuse.

Technique : Analgésie gingivale préalable, perforation dans l’espace interdentaire 2-4 mm sous le collet, aiguille perpendiculaire au plan osseux. Injection lente de 0,5 à 1 cartouche. Retrait avec micromoteur à vitesse réduite.

Inconvénient : Matériel coûteux nécessitant décontamination.

Anesthésie par Réfrigération

Production d’un froid intense par évaporation d’une substance volatile sur une zone limitée.

Caractéristiques : Anesthésie de surface peu profonde et de très courte durée.

Indications :

- Avulsion de dents très mobiles

- Dents de lait aux racines résorbées

- Incision d’abcès collectés superficiels

Anesthésie par Contact

Application locale de liquide, gel ou crème anesthésique par badigeonnage, tamponnement ou pulvérisation (spray).

Caractéristiques : Insensibilisation plus longue que la réfrigération mais de faible intensité et profondeur (épithélium superficiel uniquement).

Indications :

- Pré-anesthésie pour patients anxieux

- Diminution de la sensibilité lors de pénétration d’aiguille

- Extraction de dents temporaires fortement rhyzalisées

- Incision d’abcès

- Taille de couronnes en sous-gingival

- Détartrage

Conclusion

La maîtrise des différentes techniques anesthésiques et de leurs indications spécifiques en stomatologie constitue un prérequis indispensable pour la pratique clinique. Cette connaissance approfondie permet de réaliser des actes opératoires dans des conditions d’analgésie optimales, assurant confort et sécurité au patient tout au long de la séance, tout en facilitant le travail du praticien.

Le choix de la technique appropriée dépend de multiples facteurs : localisation de l’intervention, durée prévisible, état général du patient et expérience du praticien. Une approche réfléchie et méthodique garantit le succès de l’anesthésie et contribue à une expérience positive pour toutes les parties impliquées.

Références Bibliographiques

- Cathelin M. Anesthésiques locaux. Encyclopédie Médico-Chirurgicale. 22-012-H-10, 2003.

- Abelli A. Anesthésie locale et locorégionale. Encyclopédie Médico-Chirurgicale 22-090-K-05, 2000.

- Millot S, Longuet A, Charrier JL. Techniques d’analgésie buccodentaire. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris). 22-090-K-05, 2008.

- Morel A. Epine de Spix. Laboratoire d’anatomie, Faculté de médecine de Nantes. Mémoire – Certificat d’anatomie, d’imagerie et de morphogenèse, 2011-2012.

- Stromberg B. Regional anesthesia in head and neck surgery. Clin Plast Surg 1985;12:123-136.

- Adam P, Perchenet-Munoz S, Moreau A, et al. Limitation d’ouverture buccale par fibrose musculaire après anesthésie locorégionale. Rev Stomatol Chir Maxillofac 1995;96:166-177.

Leave a Reply