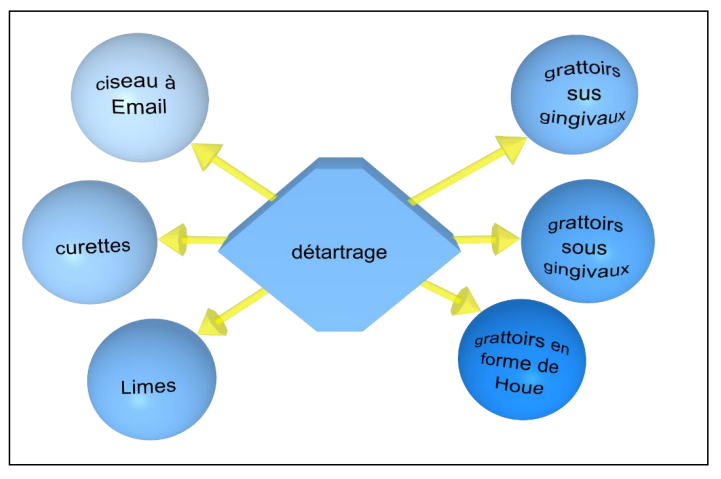

DETARTRAGE – SURFACAGE RADICULAIRE

- INTRODUCTION :

Aujourd’hui, il est bien établi que la plaque bactérienne joue un rôle essentiel dans le développement des maladies parodontales. Les dépôts de tartre et de bactéries sont directement liés à la destruction des tissus parodontaux. Ainsi, l’élimination de ces dépôts et la désinfection des surfaces radiculaires exposées constituent les fondements de tout traitement parodontal non chirurgical, également appelé surfaçage radiculaire. Ce geste thérapeutique, caractérisé par sa minutie, sa technicité et sa durée, est d’une importance capitale pour assurer le succès clinique de la thérapie parodontale.

- HISTORIQUE :

les moyens de traitement quand a eu, ne sont réellement développées qu’ avec les arabes musulmans de moyen âge et à leur tête le chirurgien ABU ELKASIM AL ZAHRAOUI ( ABULCASIS mort en 1013) qui a établi la relation entre dépôts du tartre et la maladie parodontale et préconise son ablation par une instrumentation

spéciales pour le détartrage détaillée dans son livre ALWACIF (le serviteur traduit et utilisé pendant plus de 400 ans en Europe) .

- DEFINITIONS :

A- Le tartre :

C’est une substance calcifiée qui se dépose sur les dents et d’autres structures solides présentes dans la cavité buccale ; il représente la minéralisation de la plaque bactérienne. Il est amorphe, avec une texture rugueuse, il constitue un véritable réseau de cavernes microscopiques incrustées dans la surface dentaire. Selon sa localisation on distingue deux types qui sont le tartre sus gingivale et le tartre sous gingival :

- le tartre sus gingival : c’est le tartre situé au-dessus du rebord gingival, des localisations où stagne la salive « Tartre salivaire », de couleur grise, blanche ou jaune,

- le tartre sous gingival : c’est le tartre situé dans le sulcus et dans la poche parodontale, il se forme à partir du fluide gingival « Tartre sérique » (STEWART et Coll.).

- Formation :

Elle débute au niveau et autour des bactéries de la plaque dont le processus débute 4 à 8 heures après sa formation par précipitation des sels, pour se calcifier définitivement quelques jours après « 11 à 14 jours », pour se fixer sur les surfaces dentaires et les artifices buccaux.

- Composition :

Le tartre est composé de sels inorganiques précipités dans une trame organique constituée par des hydrates de carbone, des glycoprotéines, des mucoprotéines, et des mucopolysaccharides complétés par des cellules épithéliales desquamées, des bactéries et des leucocytes.

Les sels inorganiques contiennent des phosphates calciques, de carbonates de calcium, des phosphates de magnésium, et d’autres phosphates sous forme de traces. 70% des structures inorganiques se présentent sous forme cristalline. Il s’agit d’hydroxyapatites, et de phosphates d’octocalcique.

- Histologie du tartre (aspect macroscopique) :

- le détartrage et le surfaçage :

- Le détartrage est une intervention qui consiste à éliminer la PB et le tartre de la surface des dents. En fonction de la localisation des dépôts, le détartrage sera sus ou sous-gingival.

- Le surfaçage radiculaire est l’élimination plus ou moins importante du cément infiltré par les endotoxines bactériennes à la surface de la racine afin de la rendre lisse et dure.

- Objectifs du détartrage Le surfaçage radiculaire :

Le détartrage Le surfaçage radiculaire a pour objectif clinique :

- Elimination du tartre sus sous-gingival.

- Obtention d’une réduction de l’inflammation.

- Obtention de la réduction de la profondeur de sondage.

- Obtention de la réduction de l’œdème des tissus mous.

- Nettoyage plus aisé des surfaces radiculaires ;

- Obtention d’une surface lisse et dure de la racine.

- Forte diminution de la masse microbienne, en désorganisant le biofilm et les endotoxines imprégnant le cément qui est qualifié d’infiltré.

- Indications :

- Le DSR est indiqué pour tous les types de parodontites, qu’il soit associé ou non au traitement chirurgical.

- Le détartrage constitue la démarche de base du traitement des gingivites et des parodontites.

- Le détartrage constitue le seul traitement dans le cas des plus simples gingivites dans lesquelles il n’y a pas de perte d’attache.

- Le détartrage associé au surfaçage radiculaire peut être suffisant dans les parodontites débutantes qui révèlent de faibles pertes d’attache.

- Dans tous les cas, il est au moins présent en tant que thérapeutique initiale à un traitement chirurgical, préparant les surfaces radiculaires et diminuant l’inflammation.

C- Contre-indications :

- Locales :

Il n’existe aucune contre-indication, tant que le pronostic de conservation de la dent n’est pas sans espoir.

- Générales : Pratiquement il n’existe pas de contre-indication, même si le patient est porteur de : 1- Une anomalie cardiaque prédisposant à une endocardite infectieuse ; 2- Une prothèse valvulaire ; 3- Greffe d’organe : 4- Immunosuppression « SIDA… » : 5- Trouble d’hémostase « Hémophilie, Anticoagulants… ».

En instaurant une prémédication, ou des dispositions permettant d’écarter le risque infectieux et/ou hémorragique.

NB :

Le détartrage, et le surfaçage radiculaire ne sont pas deux procédures distinctes. Les principes du détartrage sont identiques à ceux du surfaçage. La différence entre les deux n’est qu’une question de degrés. Le surfaçage radiculaire est un procédé plus complet et plus profond. Ils ne doivent pas être pensés et pratiqués comme des procédures séparés dans l’instrumentation.

- Avantages et limites :

- Par rapport à l’intervention chirurgicale le surfaçage radiculaire exige une dextérité plus grande « Sollicite davantage de sens tactile » ;

- L’élimination des poches semble plus lente que par voie chirurgicale ;

- Le surfaçage simple ne permet pas le remodelage gingival ;

- Le surfaçage n’élimine pas systématiquement le tissu de granulation comme dans le curetage ;

- Le surfaçage radiculaire n’autorise pas le remodelage du contour osseux.

- Aspect technique :

L’anesthésie au cours du DSR ne semble pas justifiée, sauf dans de très rares « Douleurs très vives, Peur incontrôlable… ».

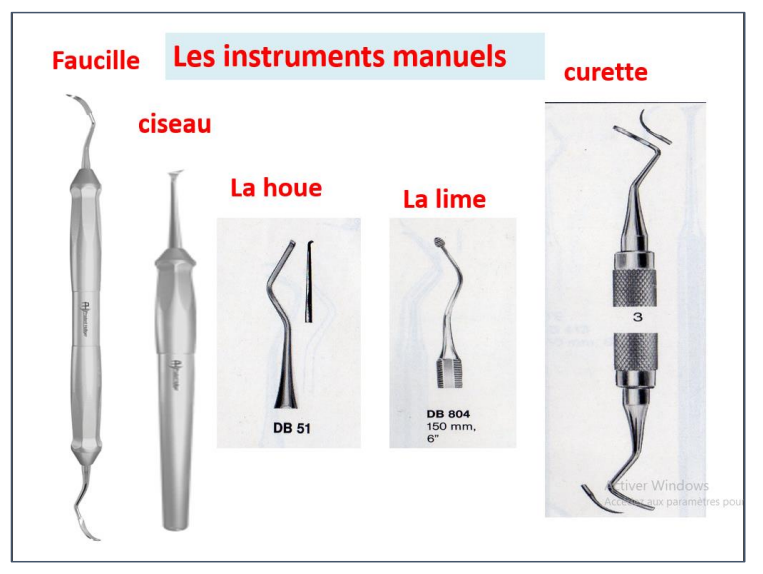

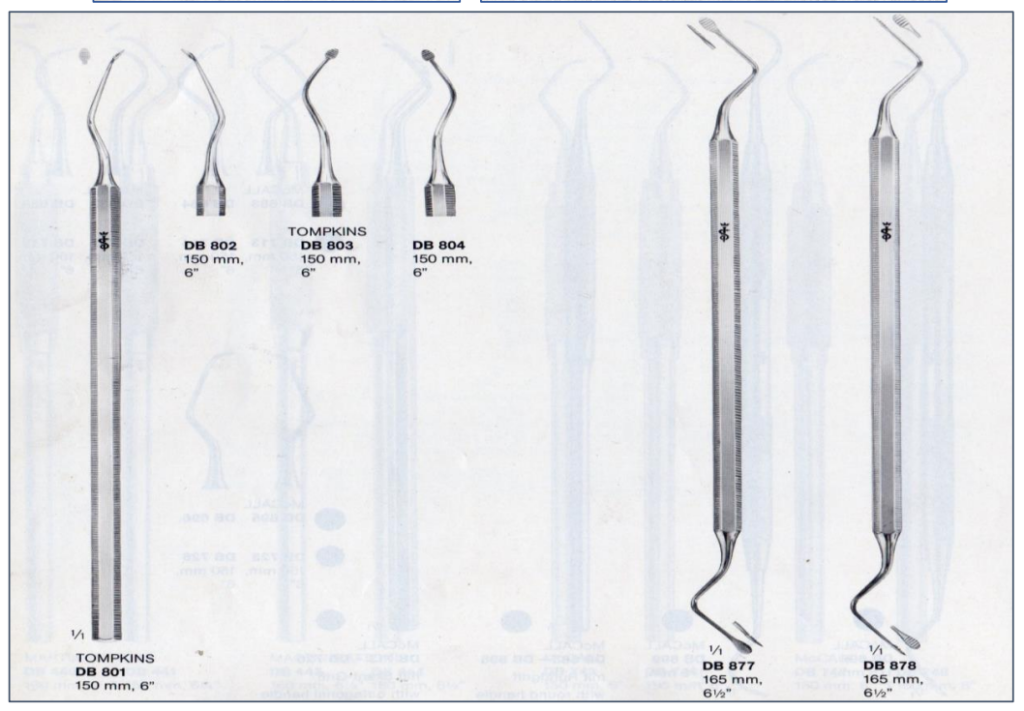

- Instrumentation manuelle : Tous les instruments parodontaux comportent trois parties principales : Le manche, Le corps, et La lame.

- Le manche : Il peut varier en longueur et subir de légères modifications de forme, d’aspect de surface « pour en faciliter la préhension ».

- Le corps : Le corps de l’instrument est plus mince que le manche et relie ce dernier à la lame.

- La lame : La lame d’un instrument est la partie qui exécute réellement le travail.

Un instrument peut posséder une seule extrémité travaillante, ou deux, dans le dernier cas, chacune des extrémités est l’image inverse de l’autre « Instrument double ».

- Il existe de multiples instruments manuels « Grattoirs, Curettes, Limes, Houes, Ciseaux à émail…

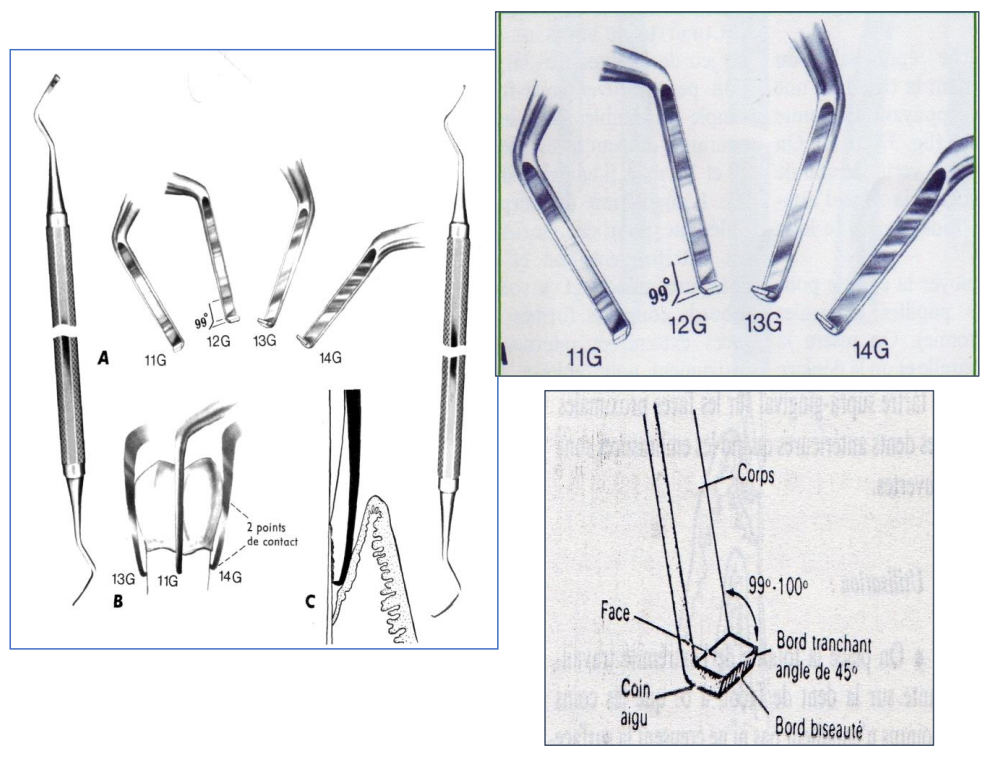

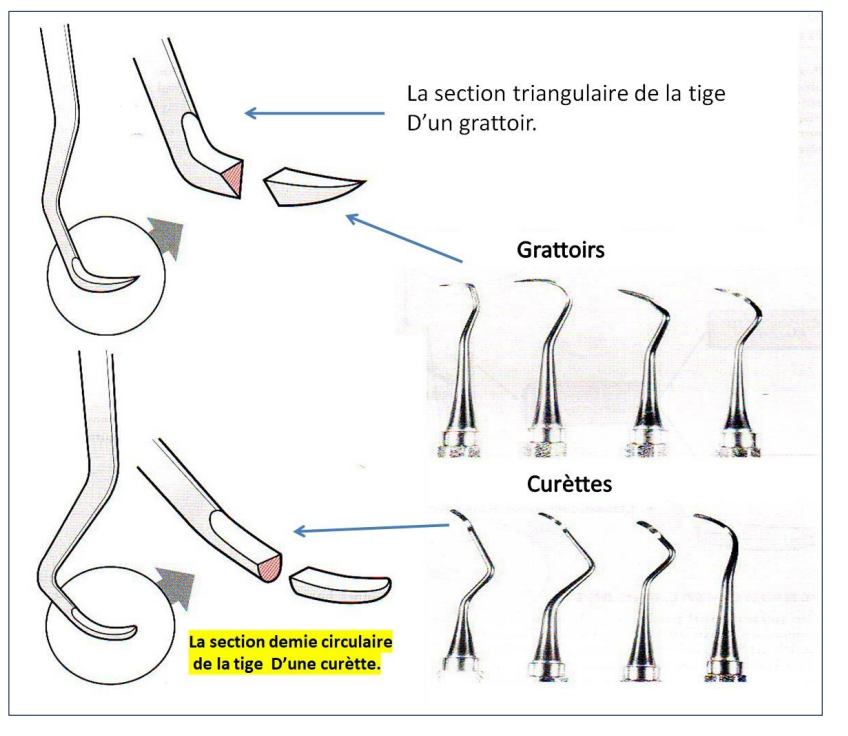

A- Les grattoirs : sont des instruments tranchants, à extrémité pointue, une section triangulaire, avec des bords tranchants, destinés à l’élimination du tartre supra et sous- gingival, on trouve également des grattoirs en forme de houe, falciformes etc….

Grattoirs en forme de Houe :

- Utilisés après le grattoir sous gingival

- Pour aplatir et polir les surfaces radiculaires.

B- LES CISEAUX A EMAIL :

- IL présente un bord tranchant droit, plat et biseauté, et une lame continue avec un corps légèrement courbe, avec des coins aigus de chaque côté du bord tranchant.

- On l’utilise un mouvement de poussée horizontal dans le sens vestibulo-lingual pour déloger le tartre des faces proximales.

- Exemple : Ciseau de : ZERFING, GUY, DARBY PERRY N°4,5,6.

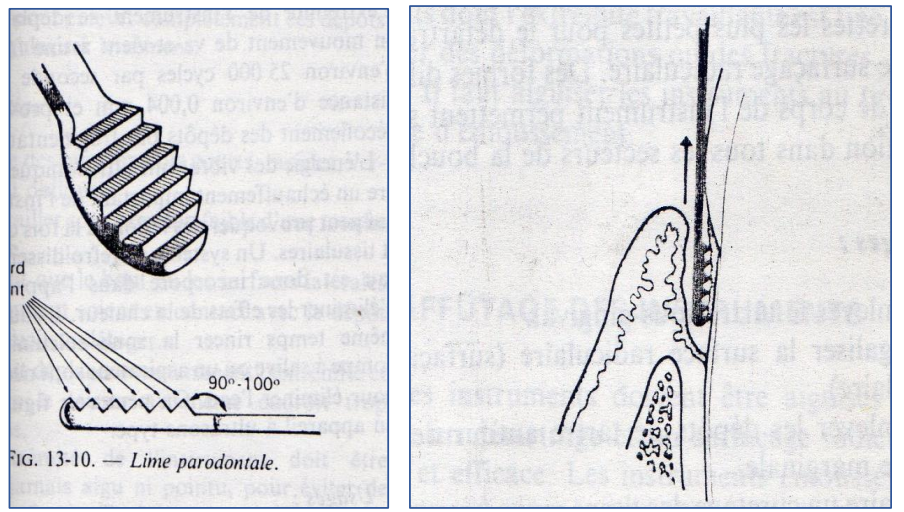

C- LES LIMES :

Les limes possèdent de multiples bords tranchants, la base de lames peut être des extensions rondes, ovales, ou rectangulaires de la base. Le corps des lames se trouve sous des angulations et des longueurs variables pour une adaptation correcte aux surfaces dentaires.

On l’utilise pour enlever le tartre en le fracturant, en l’écrasant, ou en fragmentant les dépôts, cela permet ensuite une suppression plus aisée avec d’autres détartreurs.

D- LES CURETTES :

Instrument de choix pour :

- Éliminer le tartre sous gingival profond

- Le surfaçage radiculaire du cément altéré Elle a un corps qui forme un contre ongle

*La lame en forme de cuillère.

*Un bord coupant (curette spécifique).

*Deux bords coupants (curette universelle).

*L’extrémité de la lame est arrondie.

E- Technique d’utilisation de l’instrumentations manuel :

- Détartrage sus-gingival : il a pour but de faciliter l’accès à la zone sous-gingivale le tartre et les surplombs d’amalgames ou de couronnes métalliques devraient tout d’abord être éliminés.

Cette phase peut être effectuée à l’aide d’instruments manuels ou ultrasoniques.

Lors d’utilisation d’instrument manuel on préfère une curette ou faucille pour détacher le tartre de l’email et/ou de la surface radiculaire exposée.

Puis les couronnes cliniques devraient être polies à l’aide de cupules en caoutchouc d’abord avec de la ponce puis des pâtes à polir de granulométrie plus fine.

- Détartrage sous-gingival et surfaçage radiculaire : l’essentiel de ces actes se réalise au moyen des curettes et faucilles.

Les houes et limes s’utilisent dans les poches étroites et profondes. Le débridement sous-gingival peut-être réalisé sous anesthésie locale, la surface radiculaire choisi est d’abord explorée à l’aide d’une sonde pour évaluer, la profondeur de la poche, l’anatomie de surface radiculaire (irrégularités, furcations…), la localisation des dépôts calcifiés. L’instrument presque toujours une curette est tenue par une prise dite « stylo-modifiée » :

- Le majeur placé sur le bras de l’instrument, le plus près possible de l’extrémité travaillante

- L’index sur le manche, du même côté.

- Le pouce se tient à l’opposé de l’index.

Ces trois doigts réalisent ainsi un tripode cette préhension doit être fixe, c’est la rotation du poignet et la contraction musculaire de l’avant-bras qui activent l’instrument.

- Points d’appui : un point d’appui bien stable, assuré par l’annulaire, évitera de déraper et de lacérer la gencive.

La proximité du point d’appui par rapport à la zone de travail importe beaucoup et cela pour trois raisons :

- La précision d’un geste.

- L’angle d’attaque de l’instrument sur la dent conditionne son efficacité.

- Le point d’appui servira de centre de rotation d’un levier dont le bras travaillant doit être aussi court que possible, un point d’appui extra-oral s’avérera nécessaire obtenue avec la main non travaillante.

- Affutage des instruments :

L’affutage des instruments manuels peut être réalisé à l’aide de pointes montées (de forme cylindrique ou conique) ou de pierres plates (pierres indienne ou d’Arkansas).

Les curettes et faucilles sont affutées en aiguisant les faces latérales et/ou la surface faciale de la lame. Il est important de ne pas modifier la forme originelle de l’instrument lors de l’affutage.

Le traitement de la surface radiculaire ne devra être considéré comme correct que lorsque la sonde rencontre une surface lisse et dure.

- Instrumentation sonique et ultra-sonique :

- Instrumentation sonique : « Exple EVA Système »

- Systèmes pneumatiques fonctionnant à l’aide d’air comprimé faisant vibrer un insert « 2300 à 6300 cycles/seconde » ;

- Le mouvement décrit par l’insert est elliptique, ce qui lui permet d’être actif sur toutes les faces ;

- Les inserts des détartreurs soniques ont en général une extrémité plus réduite que celle des détartreurs ultrasoniques, ce qui donne plus de sensibilité tactile.

- Exigent une irrigation correcte des embouts afin d’éviter tout échauffement. b- Instrumentation ultrasonique : « Exple CAVITRON »

- Utilisée depuis plus de 40 ans ;

- Les générateurs ultrasoniques utilisent des fréquences variant de 25 000 à 50 000 Hz (20 000 à 40 000 cycles par seconde) ;

- Transforment l’énergie électrique en vibrations mécanique ;

- Une pulvérisation d’eau continue évite un état d’échauffement.

- Avantages :

- Efficacité sur toutes les surfaces ;

- Efficace sans mouvement ;

- Meilleur accès aux classes 1 et 2 d’atteinte de furcation ;

- Respect des tissus mous ; o Diminution de la fatigue de l’opérateur ;

- Augmentation du confort et de l’acceptation du patient ;

- Effet de cavitation sur la plaque

- Possible effet bactéricide ;

- Rapidité de la cicatrisation ;

- Irrigation des poches ;

- Gain de temps.

a. Inconvénients.

- Moins de sensibilité tactile sur la surface radiculaire ;

- Microscopiques rugosités ;

- Nécessité de l’irrigation ;

- Production d’un aérosol contaminant ;

- Toutes les pièces ne peuvent pas être autoclavables ;

- Risque possible avec les porteurs de pacemakers ;

- Nuisance auditive.

- Procédés LASER assisté : Les laser les plus utilisés sont les laser CO2, Diodes, Na-YAG, on réalise une détoxification associée à une désinfection. Le pouvoir de stérilisation des rayons laser permet dans un même temps l’élimination des endotoxines bactériennes et la destruction des germes présents au niveau des porosités cémentaires, ainsi on peut traiter les poches parodontales par vaporisation de granulations et stérilisation du cément nécrosé avec cependant le risque de lésions pulpaires. Ce type de traitement de la surface cémentaire et de la dentine radiculaire entraine une restructuration de ces tissus durs, favorable à une réattache des tissus parodontaux « LIN et coll. ».

- Procédés chimiques : Les moyens chimiques pour enlever le tartre manquent de sécurité lorsqu’ils attaquent sans discernement au même temps la surface de la dent et le tartre qui sont structurellement et chimiquement semblables, de même qu’ils peuvent léser les tissus mous « Procédés délaissés ».

- Facteurs influençant le résultat clinique :

- Hygiène buccodentaire médiocre ou moyenne ;

- Absence d’une maintenance régulière ;

- Débridement insuffisant ;

- Certaines conditions systémiques « Diabète, SIDA… » ;

- Le tabac, dont la conséquence est une diminution de la réponse immunitaire de l’hôte, et une forte susceptibilité à la récidive de la maladie ;

- Poches parodontales profondes et persistantes ;

- Sites molaires avec atteinte de la furcation.

- Conclusion :

Le DSR représente une séquence déterminante dans le plan de traitement en parodontie, tant dans sa phase étiologique que chirurgicale, contribuant dans une large mesure à son succès. les connaissances cliniques et microbiologiques modernes permettant d’affirmer la capacité du détartrage-surfaçage radiculaire à maitriser les processus inflammatoires et à stopper l’évolution des parodontites. En dehors des défauts infra- osseux, et des atteintes de furcations, lésions spécifiques qui relève uniquement de la chirurgie, le détartrage-surfaçage radiculaire est indiqué dans un grand nombre d’atteintes parodontales avec des taux de guérison statistiquement comparables aux techniques chirurgicales.

DETARTRAGE – SURFACAGE RADICULAIRE

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

DETARTRAGE – SURFACAGE RADICULAIRE

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.