Protection dentino-pulpaire et thérapeutiques bio conservatrices des atteintes pulpo-dentinaires

1. Introduction

La conservation du tissu pulpaire est devenue une évidence car il s’avère qu’une fois la dent dépulpée, celle-ci perd ses capacités de défense vis-à-vis des agressions physiopathologiques qu’elle subit. La synthèse de dentine étant stoppée, il est donc impossible de poursuivre l’édification radiculaire si celle-ci n’est pas terminée. La perte tissulaire engendrée par la cavité d’accès nécessaire au traitement endodontique conduit à une diminution de la résistance mécanique. Pour toutes ces raisons, la conservation de la vitalité pulpaire constitue le meilleur pronostic possible pour le maintien de la dent sur l’arcade.

2. Physiologie du complexe pulpo-dentinaire

2.1 Fonction d’induction

La pulpe participe à la genèse et au développement de la dentine. Dès la formation de la dentine, se forme l’émail. Ces événements sont interdépendants et résultent d’interactions entre les cellules pulpaires et les cellules écto-mésenchymateuses.

2.2 Fonction de formation

L’organe pulpaire produit et génère la dentine qui l’entoure et le protège. Les odontoblastes pulpaires développent la matrice organique potentiellement minéralisable. Ce dépôt se fait le long de la vie de l’organe dentaire au détriment du volume pulpaire.

2.3 Fonction nutritive

Le rôle principal de la pulpe est d’assurer la formation de la dentine, et ceci pendant toute la durée de vie de la dent. Le réseau sanguin permet d’apporter les nutriments nécessaires aux odontoblastes. Les cellules indifférenciées de la matrice peuvent prendre le relais en cas d’apoptose des odontoblastes.

2.4 Fonction neuro-protectrice

L’innervation sensitive pulpaire répond par réflexe douloureux à toutes les agressions (mécaniques, chimiques, physiques ou bactériennes). Ce réflexe assure le contrôle de la circulation pulpaire, permettant ainsi à la pulpe de s’adapter aux différentes situations critiques.

2.5 Fonction de défense et de réparation

Toute irritation de l’organe pulpo-dentinaire entraîne inévitablement une réponse pulpaire. La défense du complexe pulpo-dentinaire comprend deux lignées :

- Lignée de défense dentinaire : Face à une agression en provenance de la cavité buccale, la pulpe cherche à préserver sa vitalité en synthétisant un tissu cicatriciel appelé dentine tertiaire.

- Lignée de défense pulpaire : L’inflammation constitue la troisième ligne de défense, caractérisée par une série de réponses à l’agression : vasculaire, cellulaire et humorale.

3. Physiopathologie du complexe pulpo-dentinaire

3.1 Processus carieux

3.1.1 Définition de la carie

La carie dentaire est une maladie infectieuse multifactorielle, transmissible et chronique, caractérisée par la destruction localisée des tissus dentaires par les acides produits par la fermentation bactérienne des glucides alimentaires (Fejerskow 2004 et Selwitz 2007).

3.1.2 La carie dentinaire

Lorsque les bactéries et leurs sous-produits atteignent la jonction amélo-dentinaire (JAD), la déminéralisation de la dentine s’accélère. Les prismes d’émail non soutenus par la dentine collapsée se fragmentent. La dentine sous-jacente se trouve exposée au fond de la cavité. Elle se remplit de débris alimentaires et est baignée par la salive. Les bactéries pénètrent alors les canalicules.

3.2 Pathologies traumatiques

Un coiffage pulpaire peut être envisagé en cas de :

- Fracture coronaire simple : Atteint l’émail et la dentine.

- Fracture coronaire complexe : Atteint l’émail et la dentine avec implication de la pulpe.

- Fracture corono-radiculaire complexe : Concerne l’émail, la dentine et le cément, et est associée à une exposition pulpaire.

3.4 Réaction du complexe pulpo-dentinaire face à la carie dentaire

3.4.1 La diminution de la perméabilité dentinaire

On note une augmentation de l’apposition de dentine intra-tubulaire et l’apparition de dépôts de cristaux d’origine minérale au sein même des canalicules, modérant les effets d’une lésion carieuse. Celle-ci a pour effet de diminuer la perméabilité dentinaire. Ces dépôts apparaissent de façon très rapide. In vitro, il a été démontré que le TGF-β1 est à l’origine de ces dépôts. Ces dépôts sont appelés dentine sclérotique.

3.4.2 La formation de la dentine tertiaire

La formation de la dentine tertiaire est un processus plus long que celui de la dentine sclérotique. Cette sécrétion par les odontoblastes dépend beaucoup de l’importance de la stimulation. Dans ce cas précis, le processus carieux peut avoir engendré la perte de certains odontoblastes : de nouveaux odontoblastes se forment à partir de cellules indifférenciées. La dentine qui en résulte est le reflet de l’état de dédifférenciation des cellules sécrétrices. Cette dentine est appelée dentine de réparation.

3.4.3 Réaction inflammatoire et immunitaire

La réaction inflammatoire est une série d’événements dans un tissu vascularisé, qui tend d’une part à la neutralisation ou à l’élimination des facteurs d’agressions, et d’autre part à l’initiation de la réparation tissulaire.

4. Conservation de la vitalité pulpaire

4.1 Intérêt de la conservation de la vitalité pulpaire

4.1.1 Dent permanente mature

- Une pulpe vivante participe à la dentinogénèse, ce qui offre une plus grande résistance à la progression carieuse. Une dépulpation précoce maintient une cavité pulpaire trop volumineuse.

- La conservation de la sensibilité nerveuse, dont le rôle proprioceptif est assez limité, constitue, par contre, un facteur de limitation de l’évolution des pathologies, même iatrogènes, en constituant une alarme pour le malade incité ainsi à se faire soigner.

- L’absence de vascularisation pulpaire entraîne :

- La suppression des échanges métaboliques trans-dentaires, occasionnant ainsi une déshydratation et une nécrose de la substance fondamentale des tissus minéralisés.

- La dent devient inesthétique (dyschromie).

- La diminution de la résistance mécanique et immunitaire de la dent.

4.1.2 Dent permanente immature

La conservation de la vitalité pulpaire au niveau d’une dent permanente immature est essentielle pour l’apexogénèse de la dent. Lorsque la dent est mature, les objectifs thérapeutiques seront également tournés vers la conservation de la vitalité pulpaire, d’autant plus que le patient est jeune.

4.1.3 Dent temporaire

La conservation de la vitalité pulpaire en denture lactéale est importante pour éviter tout risque de pathologies périapicales qui pourraient compromettre le devenir de la dent définitive.

4.1.4 Buts de la conservation de la vitalité pulpaire

- Maintenir toutes les fonctions du complexe pulpo-dentinaire.

- Favoriser la résistance à l’infection par la vascularisation pulpaire.

- Favoriser le potentiel de régénération/réparation en réponse aux agressions bactériennes ou traumatiques.

- Maintenir les fonctions neurosensorielles et proprioceptives.

- Entretenir une meilleure résistance mécanique des tissus minéralisés.

- Maintenir la teinte naturelle de la dent.

- Pour les dents immatures : favoriser une apexogénèse.

4.3 Facteurs de succès

4.3.1 Facteurs biologiques

4.3.1.1 Âge du patient

L’âge du patient peut affecter le pronostic des thérapeutiques car il réduit les capacités fonctionnelles des tissus. Chez un patient jeune, les réactions tissulaires sont plus rapides et plus importantes que chez un adulte.

4.3.1.2 Capacités de défense biologique de la pulpe

Les capacités de défense biologique de la pulpe avant exposition semblent être le facteur le plus important pour le pronostic, mais également le plus difficile à déterminer. En effet, une évaluation histologique précise de la pulpe est impossible avec le seul diagnostic clinique. L’état de santé général du patient nous informe indirectement sur les capacités de défense du complexe dentinaire.

4.3.1.3 Antécédents pulpaires (âge biologique)

Le degré de vitalité de la pulpe doit être évalué en fonction des antécédents de celle-ci. Lorsqu’une dent a subi des agressions antérieures, les capacités de récupération de son organe pulpo-dentinaire sont diminuées.

4.3.1.4 Statut clinique du tissu pulpaire

L’état de la pulpe au moment de son exposition est un facteur critique pour la réussite. En effet, une pulpe non inflammatoire possède un fort potentiel régénératif qui diminue à mesure que la gravité de l’inflammation augmente (Beer et coll., 2008). Le statut inflammatoire du tissu pulpaire détermine donc si le coiffage pulpaire direct sera favorable ou non, mais il est extrêmement difficile de le diagnostiquer avec exactitude (Ward, 2002).

4.3.2 Facteurs pathologiques

4.3.2.1 Taille de l’exposition pulpaire

Il faut réaliser une évaluation de la perte de substance et de l’épaisseur résiduelle de dentine supposée. Il y a une corrélation entre l’épaisseur résiduelle de dentine et la sévérité de l’inflammation pulpaire.

4.3.2.2 Contrôle du saignement pulpaire

Un autre facteur ayant un effet sur le succès du coiffage pulpaire direct est la capacité de contrôler le saignement pulpaire suite à l’exposition, et ce avant de placer l’agent de coiffage. Le degré de saignement du site exposé peut être utilisé pour compléter l’évaluation du statut du tissu pulpaire car il reflète le niveau d’inflammation de la pulpe.

4.3.2.3 Contamination bactérienne

La présence de bactéries est un facteur significatif dans l’inhibition de la cicatrisation des pulpes exposées. Les causes majeures d’inflammation postopératoire et de nécrose pulpaire sont les procédures non stériles et la micro-infiltration bactérienne de la pulpe par les tubules dentinaires.

4.3.3 Facteurs techniques

4.3.3.1 Choix du matériau de restauration

Il faut tenir compte des propriétés des matériaux utilisés aux fins de restaurations coronaires, et plus particulièrement de leurs effets délétères. Ces effets délétères peuvent être liés aussi bien à leur éventuelle cytotoxicité propre, qu’à leur toxicité indirecte par défaut d’étanchéité au niveau de l’interface dent/restauration conduisant à une prolifération bactérienne à ce niveau (El Arrouf et al., 2010).

4.3.3.2 Choix du matériau de coiffage

La compatibilité biologique des matériaux est un paramètre important pour éviter ou limiter l’irritation du tissu pulpaire ou sa dégénération (Modena et al., 2009).

4.4 Matériaux utilisés dans les thérapeutiques dentinogènes

4.4.1 Rôles

Les matériaux utilisés dans les thérapeutiques dentinogènes sont employés pour leur propriété de protection. Cette protection dentino-pulpaire a donc un double rôle :

- Un rôle biologique actif : Par lequel on peut attendre une action bactéricide, une action analgésique, un rétablissement de la physiologie pulpaire, ou une action dentinogénétique.

- Un rôle de protection, plutôt passif : Dans lequel le matériau joue un rôle de barrière destinée à protéger l’organe dentinaire.

4.4.2 Propriétés

4.4.2.1 Propriétés biologiques

- pH alcalin le plus voisin possible de celui des tissus vivants en contact.

- Non-toxicité et non-tendance allergogène.

- Pas d’irritation des tissus dentaires et péridentaires.

- Innocuité pour la muqueuse buccale.

- Grande efficacité, même à faible concentration.

4.4.2.2 Propriétés anti-inflammatoires

- Le produit doit être anti-inflammatoire et anti-infectieux.

- Doit avoir une action anti-infectieuse durable, si faible soit-elle.

- Doit empêcher toute putréfaction.

4.4.2.3 Propriétés physiques et chimiques

- Pas de coloration des dents.

- Pas d’odeur, ni de goût désagréable.

- Adhérence à la surface dentinaire.

- Résistance mécanique suffisante à la pression du matériau d’obturation.

- Compatibilité avec les matériaux d’obturation.

4.4.2.4 Propriétés techniques

- Bonne conservation de la préparation.

- Facilité d’introduction.

4.4.3 Processus de cicatrisation dentinaire

4.4.3.1 Formation de pont dentinaire

Il est désormais démontré qu’une population de cellules progénitrices se trouve au sein de la pulpe dentaire, qu’elles peuvent se différencier en cas d’agression pulpaire. Ainsi, les odontoblastes détruits peuvent être remplacés par de nouvelles cellules pseudo-odontoblastiques (odontoblast-like), issues de la différenciation des cellules mésenchymateuses indifférenciées. Les thérapeutiques de maintien de la vitalité pulpaire par formation d’un pont de dentine réparatrice, après une lésion pulpaire réversible, reposent sur ce principe.

4.4.3.2 Régénération partielle in situ de la pulpe

Les biotechnologies visant à la régénération partielle de la pulpe sont basées sur l’observation que l’inflammation pulpaire est compartimentée dans un premier temps avant que l’ensemble du tissu ne soit concerné. Les données actuelles suggèrent que la partie saine de la pulpe pourrait non seulement être conservable mais surtout avoir le potentiel pour régénérer la partie perdue. Afin de favoriser cette régénération, des dispositifs médicaux inductifs ou des pulpes artificielles, constituées de Dental Pulp Stem Cells (DPSCs), peuvent être insérés dans l’espace pulpaire libéré pour faciliter la récupération totale du tissu et la génération d’une nouvelle dentine.

4.4.4.3 Ingénierie tissulaire

Un type de cellules mésenchymateuses souches de la pulpe dentaire humaine a été identifié par Gronthos et Shi. Ces cellules ont été nommées, après l’éruption dentaire, cellules souches pulpaires (DPSCs) et ont montré leur aptitude à former un complexe dentine/odontoblaste in vitro. En dehors des DPSCs, plusieurs autres types de cellules souches ou progénitrices de tissus dentaires ont été isolés et caractérisés :

- Cellules souches des dents de lait exfoliées (SHED).

- Cellules souches du ligament (PDLSCs).

- Cellules souches de papille apicale (SCAPs).

- Cellules souches du follicule (DFPCs).

De nombreuses études in vitro montrent le potentiel de différenciation des cellules souches pulpaires en de très nombreux types cellulaires. In vivo, ces cellules ont aussi démontré leur capacité de régénération tissulaire. Les cellules souches pulpaires ont été utilisées pour la régénération osseuse.

4.4.5 Effet des matériaux sur le complexe

Le contact d’un matériau avec le complexe pulpo-dentinaire est à l’origine d’un grand nombre d’effets physico-chimiques et biologiques qui proviennent de sa capacité à libérer ces molécules bioactives, engendrant ainsi un processus de réparation.

4.4.5.1 Hydroxyde de calcium

L’hydroxyde de calcium va provoquer, par sa faible solubilité, une altération de surface qui va être suivie par une nécrose de coagulation. C’est sur cette zone qu’un tissu minéralisé va se produire, à partir d’une matrice fibrocicatricielle induite par les fibroblastes.

4.4.5.2 MTA

Le MTA, libérant de l’hydroxyde de calcium lors de son hydratation, peut donc, de la même manière que l’hydroxyde de calcium, stimuler le processus de cicatrisation en rendant disponible localement des facteurs de croissance et d’autres molécules bioactives.

4.4.5.3 Biodentine

Comme le MTA, la Biodentine libère de l’hydroxyde de calcium suite à son hydratation (Camilleri et al., 2004). Ce matériau va donc induire la synthèse de dentine tertiaire grâce à la libération de molécules bioactives (notamment le facteur de croissance TGFB1).

4.4.5.4 Ciment d’oxyde de zinc eugénol

C’est par leurs propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires que les ciments à base d’oxyde de zinc eugénol éliminent les bactéries, permettant aux cellules pulpaires d’être dans des conditions optimales pour induire la formation d’un pont de dentine réparatrice/réactionnelle. En revanche, ils n’induisent pas directement la formation de dentine. Le pont dentinaire formé suite à la mise en place d’oxyde de zinc eugénol est moins étendu que celui formé suite à l’application d’hydroxyde de calcium.

4.4.6 Études sur la cicatrisation pulpo-dentinaire

4.4.6.1 Selon Seltzer (1959)

En 1959, Seltzer a décrit les diverses étapes de l’élaboration de la dentine réparatrice :

- Fin de la réponse inflammatoire (après 3 jours).

- Différenciation de nouveaux odontoblastes.

- Synthèse des granules précurseurs du collagène.

- Sécrétion des précurseurs du collagène : aminopolysaccharides non sulfatés associés à des protéines.

- Sulfatation des aminopolysaccharides complexés à la protéine.

- Formation des fibrilles de collagène (matrice).

- Attraction des sels minéraux (minéralisation).

Toute inhibition de la formation des fibrilles collagènes interdit la formation de dentine réparatrice.

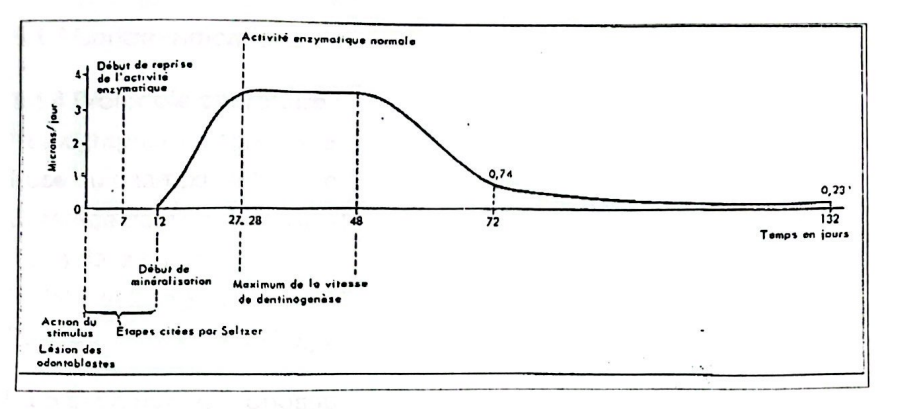

4.4.6.2 Selon Svejda (1964)

Svejda, de son côté (1964), a montré par une méthode histochimique l’action enzymatique dans les cellules de la pulpe. Après coiffage et l’action irritante du produit de coiffage sur la pulpe dénudée, toute activité enzymatique disparaît. Il faut attendre le septième jour pour trouver un renouveau d’activité de la plupart des enzymes. Le vingt-huitième jour, il existe la même activité enzymatique dans les cellules nouvellement différenciées et dans les cellules originales. Pour l’auteur, cela indique la fin des processus cellulaires réparateurs.

4.4.6.3 Selon Stanley, White et McCray (1966)

Une publication de Stanley, White et McCray (1966) a complété les études précédentes :

- La première dentine tertiaire apparaît peu avant le 13e jour post-opératoire.

- Le taux de formation est plus élevé entre le 27e et le 48e jour (3,5 μm par jour) (1 mois à 1 mois et demi environ).

- Il diminue à partir du 48e jour jusqu’à 0,74 μm/jour.

- Il a encore diminué jusqu’à 0,23 μm entre le 72e et le 132e jour (4 mois et demi).

Donc, chez l’homme, deux semaines s’écoulent avant la formation de la première dentine tertiaire ; c’est le temps pendant lequel se déroulent les étapes que Seltzer a énumérées. À partir du 27e jour, quand l’activité enzymatique est redevenue normale, commence le maximum d’activité dentinogénétique. Un mois et demi environ après l’intervention, la dentinogenèse ralentit nettement pour reprendre progressivement sa vitesse normale (courbe). C’est le temps minimum d’un coiffage de la dentine.

4.4.6.4 Mac Walter, El Kafray, Mitchell (1975)

Ils ont fait des études superposables à celles des précédents mais chez le singe, afin de mesurer l’épaisseur de la couche de dentine néoformée après un coiffage pulpaire et sa vitesse de formation. Ils ont trouvé qu’au début, la formation minérale est rapide, de structure amorphe et parfois tubulaire, et qu’avec le temps, la vitesse se réduit, devient plus régulière. La réaction du singe est différente de celle de l’homme, elle est plus rapide surtout au début.

4.4.6.5 Baume, Franz, Holz (1984)

- Étude quantitative et qualitative de la formation d’un pont dentinaire néoformé sous coiffage pulpaire.

- Augmentation du taux moyen de substance minéralisée (de 2 à 15 semaines).

- Ces taux de minéralisation varient au niveau des 3 couches :

- Superficielle, coronaire, de structure amorphe, avec des débris tissulaires.

- Médiane, atubulaire avec une irrégularité du réseau fibreux, c’est un centre d’activité importante riche en mucopolysaccharides.

- Inférieure, pulpaire qui présente une structure canaliculaire.

5. Thérapeutiques dentinogènes

5.1 Le coiffage dentinaire

5.1.1 Définition

C’est une intervention qui consiste à placer sur une plaie vive de la dentine une substance capable de permettre une guérison accompagnée d’une formation de dentine réactionnelle.

5.1.2 Indications

- Lésion située en pleine masse dentinaire sans atteindre le parenchyme pulpaire.

- Les caries de petit et moyen étendu.

5.1.3 Contre-indications

(Non détaillées dans le texte fourni.)

5.1.4 Protocole opératoire

- Radiographie préopératoire.

- Pose du champ opératoire.

- Curetage dentinaire complet.

- Taille de la cavité.

- Toilette et lavage de la cavité.

- Pose du produit de coiffage.

5.1.5 Évolution et pronostic

Généralement, après la pose d’un matériau de coiffage dentinaire, le patient est soulagé car, d’une part, la dentine est isolée du milieu buccal et n’est plus soumise aux différentes agressions, et d’autre part, elle est reconstituée.

5.2 Le coiffage juxta-pulpaire, pulpaire indirect ou naturel

5.2.1 Définition

Le coiffage indirect dentino-pulpaire est une opération consistant à recouvrir la dentine par un matériau protecteur et/ou dentinogène afin de favoriser la cicatrisation dentino-pulpaire. Le coiffage peut intéresser la dentine cariée ou la dentine saine. Dans ce dernier cas, il est appelé coiffage naturel de Bonsack (Cohen et coll., 2011).

5.2.2 Indications

L’indication principale du coiffage pulpaire indirect est une atteinte carieuse de la dentine, avec ou sans atteinte de l’émail et surtout sans atteinte pulpaire. La dent peut être symptomatique ou non. Pour ce faire, on peut se référer à la classification de Baume, qui est la seule à mettre en relation les données cliniques et les moyens thérapeutiques. Cette classification comporte quatre stades. Ici, seuls les deux premiers stades nous intéressent et entrent dans les indications :

- Catégorie I de Baume : pulpes vivantes sans symptomatologies, lésées accidentellement ou proches d’une carie profonde susceptible d’être protégée par coiffage.

- Catégorie II de Baume : pulpes vivantes avec symptomatologies, dont la vitalité pulpaire peut être protégée par coiffage ou biopulpotomie.

5.2.3 Contre-indications

- Absolues :

- Une dent présentant une pulpite irréversible.

- Les deux derniers stades de la classification de Baume

5.2.4 Protocole opératoire

Techniques principales

1. Stepwise Excavation

C’est une technique qui diminue le risque d’effraction pulpaire et se déroule en deux étapes cliniques :

1ère séance :

- Réalisation d’un curetage dentinaire complet sur les parois cavitaires, tout en laissant une partie de la dentine affectée en regard de la chambre pulpaire.

- Mise en place d’un produit de coiffage (ex. hydroxyde de calcium ou eugénate modifié).

- Scellement provisoire de la cavité avec un matériau étanche (ex. CVI).

2ème séance (après une période minimale de 45 jours) :

- Retrait de la restauration provisoire.

- Finition prudente du curetage au fond de la cavité.

- Restauration définitive de la cavité.

2. Atraumatic Restorative Treatment (ART)

Similaire à la stepwise excavation, cette technique ne nécessite qu’une seule séance clinique pour réduire le risque de contamination lié à une réintervention. Elle consiste en :

- Élimination de la dentine cariée à l’aide d’instruments manuels.

- Nettoyage de la cavité.

- Scellement définitif de la cavité.

Protocole commun

- Anesthésie : Si le patient ressent une douleur.

- Mise en place de la digue : Pour isoler la dent.

- Éviction de la carie et de la dentine infectée :

- Difficile à différencier de la dentine affectée ou environnante.

- Utilisation possible de colorants vitaux disponibles dans le commerce pour mettre en évidence la dentine infectée.

- Scellement de la cavité avec un matériau biocompatible :

- Soit par un scellement parfait de la cavité.

- Soit par dépôt en fond de cavité d’un matériau bioactif.

5.2.5 Évolution et pronostic

- Le produit de coiffage doit rester en bouche pendant 6 mois.

- Cette obturation est provisoire. Une restauration définitive immédiate après un coiffage naturel est risquée pour plusieurs raisons :

- Suites opératoires : attendre la cicatrisation des fibres de Tomes.

- Préparation à une intervention en cas d’inflammation pulpaire post-opératoire (échec).

- Nécessité que le produit de coiffage agisse sur toute la dentine de la cavité.

5.3 Le coiffage pulpaire direct

5.3.1 Définition

Le coiffage pulpaire direct consiste à placer sur une pulpe dénudée superficiellement une substance capable de permettre l’apposition dentinaire pour fermer la chambre pulpaire.

5.3.2 Indications

Lésions carieuses

- La pulpe est souvent mise à nu lors de l’ablation de dentine cariée ramollie.

- Conditions requises pour le coiffage :

- Possibilité de reconstituer la dent après coiffage.

- Pulpe vitale sans antécédents de douleur spontanée.

- Possibilité de poser la digue.

- Restauration étanche appliquée.

Traumatismes

Conditions nécessaires (Fraysse et al., 2007) :

- Exposition pulpaire peu étendue (< 1 mm).

- Pulpe saine.

- Traumatisme de moins de 24 heures.

- Délabrement coronaire limité.

Dents permanentes matures

- Indiqué pour des effractions minimes (< 1 mm), avec une exposition de 24 heures maximum.

Dents permanentes immatures

- Particularité : une pulpotomie partielle peut être réalisée jusqu’à 3 jours après le traumatisme si l’exposition est accidentelle et la pulpe indemne d’inflammation.

- Pronostic favorable si réalisé sous champ opératoire étanche, surtout pour des expositions minimes (< 0,5 mm) dues à un instrument rotatif.

5.3.3 Contre-indications générales et locales

5.3.3.1 Contre-indications générales

- Sujets à risque infectieux :

- Risque latent d’inflammation ou de nécrose pulpaire.

- Catégories à risque :

- Patients immunodéprimés (risque d’infection locale ou d’extension).

- Patients à haut risque d’endocardite infectieuse (risque de fixation d’un germe sur un endocarde lésé).

- Cardiopathies à haut risque (Afssaps, 2011) :

- Prothèse valvulaire.

- Antécédents d’endocardite infectieuse.

- Cardiopathies congénitales cyanogènes.

- Coagulopathies :

- Troubles graves de la crase sanguine pouvant causer des hémorragies importantes (Hess et al., 1990).

- Contre-indications aux anesthésiques :

- Rares contre-indications interdisant l’anesthésie sur des dents vivantes sensibles (Hess et al., 1990).

- Motivation, suivi et hygiène :

- Mauvaise hygiène buccodentaire ou impossibilité de suivi clinique/radiologique (Bergenholtz, 2005).

5.3.3.2 Contre-indications locales

- Dents temporaires :

- Pronostic moins favorable pour le coiffage direct ; la pulpotomie est préférée (Beer et al., 2008).

- Exception rare : exposition pulpaire mécanique ou traumatique récente avec réponses physiologiques favorables (stade I) (Davit Beal et al., 2007).

- Traumatisme de plus de 24 heures :

- Inflammation trop propagée dans le tissu pulpaire (Naulin-Ifi, 2005).

- Catégorie III de Baume :

- Contre-indiqué en cas d’antécédents de douleur spontanée (Cohen et al., 2006).

- Catégorie IV de Baume :

- Contre-indiqué si la pulpe est nécrosée.

- Impossibilité de poser la digue :

- Champ opératoire insuffisant avec rouleaux de coton et pompe à salive ; la digue est obligatoire si l’exposition est prévisible (Hess et al., 1990).

- Saignement pulpaire excessif :

- Indique une inflammation importante ; risque d’échec dû à la formation d’un caillot entre le matériau et la pulpe (Matsuo et al., 1996).

- Présence de calcifications au sein du tissu pulpaire :

- Suggère un antécédent de pathologie pulpaire (Cohen et al., 2006).

- Délabrement coronaire important :

- Si la perte de substance nécessite un ancrage radiculaire, la dent ne peut rester vivante (Hess et al., 1990).

5.3.4 Protocole opératoire

- Contrôle de la vitalité pulpaire :

- Évaluation préopératoire de l’état biologique de la pulpe via des tests de vitalité.

- Radiographie préopératoire :

- Analyse du volume et de la place de la chambre pulpaire, ainsi que de l’édification radiculaire.

- Anesthésie :

- Obligatoire pour éviter la douleur sur un tissu pulpaire vivant.

- Mise en place de la digue :

- Isolation obligatoire pour prévenir la contamination (European Society of Endodontology, 2006).

- Préférable avant l’éviction carieuse si une exposition pulpaire est redoutée ; certains auteurs autorisent une pose après exposition (Stockton, 1999).

- Curetage dentinaire (si lésion carieuse présente) :

- Accès à la carie avec une fraise diamantée sur turbine.

- Éviction de la dentine cariée avec une fraise boule en carbure de tungstène sur contre-angle à faible vitesse (1000-1500 t/min) sous faible pression et spray (Turpin et Vulcain, 2005).

- Progression de la périphérie vers le centre pour minimiser le risque d’infection en cas d’exposition pulpaire (de Almeida Neves et al., 2011).

5.4.5 Évolution et pronostic

Si le malade est asymptomatique, ne souffrant plus, ni d’un syndrome dentinaire et encore moins d’un syndrome pulpaire, ceci implique une évolution favorable. Cette évolution n’est pas obligatoirement immédiate ; en effet, il peut persister une sensibilité aux variations thermiques pendant 2 ou 3 jours.

6. Contrôle de l’hémorragie et désinfection

On peut utiliser du sérum physiologique, de l’hypochlorite de sodium ou de la chlorhexidine.

7. Mise en place du produit de coiffage

Le produit de coiffage doit recouvrir le site exposé ainsi que la dentine environnante (European Society of Endodontology, 2006).

8. Obturation temporaire

Les matériaux de coiffage nécessitent généralement d’être recouverts par une fine couche de ciment verre ionomère (problème de dilution, de contraintes physiques). Puis, cette couche est recouverte en fonction de la nécessité esthétique et des contraintes physiques de la dent incriminée (amalgame, résine composite, couronne provisoire).

Durée d’application du produit de coiffage : un minimum de 6 mois.

5.5 La pulpotomie

Définition

La pulpotomie est une intervention qui consiste à pratiquer, à un niveau choisi, la section de la pulpe, à éliminer la partie amputée et à placer, au contact du moignon pulpaire restant, une substance capable de permettre une obturation calcique naturelle du canal.

5.5.1 La pulpotomie partielle

5.5.1.1 Définition

Appelée biopulpotomie, elle consiste essentiellement à agrandir la brèche dentinaire et à enlever une partie minime de la pulpe camérale. Cette technique a pour avantage majeur de permettre, comme le coiffage direct, la continuité de la dentinogenèse.

5.5.1.2 Indications

- Exposition pulpaire large

- Durée d’exposition pulpaire d’origine traumatique qui ne dépasse pas 48 heures

- Dents temporaires

- Dents immatures

5.5.1.3 Contre-indications générales et locales

- D’ordre général : patients à risque

- D’ordre local :

- Pulpe non saine

- Délabrement coronaire important

5.5.1.4 Protocole opératoire

- Anesthésie locale avec vasoconstricteur sauf contre-indication

- Mise en place du champ opératoire

- Lavage de la dent et de la plaie pulpaire avec un antiseptique doux (chlorhexidine), désinfection du champ opératoire avec de l’alcool iodé ou de la Bétadine

- Agrandir l’effraction dentinaire, et sectionner la pulpe à une hauteur de 2 mm classiquement ou jusqu’à rencontrer un parenchyme pulpaire sain, avec une fraise diamantée cylindrique montée sur turbine

- Lavage de la plaie au sérum physiologique. La pulpe doit saigner normalement

- L’hémostase doit se produire spontanément en quelques minutes, ne pas utiliser de médicament topique hémostatique

- Le saignement ayant cessé, recouvrir le moignon pulpaire de pâte Ca(OH)₂

- Tasser très doucement l’hydroxyde de calcium contre la plaie pulpaire à l’aide de grosses pointes de papier tenues à l’envers. Ceci permet d’éliminer l’excès d’eau de chaux et de rajouter du Ca(OH)₂ si nécessaire

- Les parois dentinaires doivent être propres pour permettre une bonne étanchéité du matériau de reconstitution coronaire

- Reconstitution provisoire au composite

5.5.1.5 Évolution et pronostic

Formation d’un pont dentinaire après 4 semaines.

5.5.2 La pulpotomie cervicale

5.5.2.1 Définition

Cette technique consiste à amputer tout le tissu nécrosé de la chambre pulpaire, afin de pouvoir coiffer une pulpe saine.

5.5.2.2 Indications

- Dent immature vivante

- Exposition pulpaire étendue

- Dents temporaires

- Dents immatures

5.5.2.3 Contre-indications générales et locales

- D’ordre général : patient à risque

- D’ordre local : nécrose pulpaire

5.5.2.4 Protocole opératoire

- Anesthésie locale avec vasoconstricteur

- Pose de la digue

- Lavage de la dent et de la plaie pulpaire avec un antiseptique doux, et désinfection du champ opératoire avec de l’alcool iodé ou de la Bétadine

- Réalisation de la cavité d’accès endodontique à l’aide d’une fraise à turbine

- Irrigation continue avec du sérum physiologique

- Élimination de la pulpe camérale à l’aide d’une grosse fraise boule montée sur contre-angle tournant à environ 6000 tours/min

- La pulpe doit saigner normalement. Si elle ne saigne pas ou très peu, c’est que l’on est dans une zone de pulpe en voie de nécrose. Si elle saigne trop, on peut penser que le tissu est en état inflammatoire. Dans ces cas, il faut envisager l’extirpation de la pulpe

- L’hémostase doit se produire spontanément en quelques minutes, ne pas utiliser d’hémostatiques. Le saignement ayant cessé, laver doucement la plaie avec du sérum physiologique stérile ou une solution d’anesthésique

- Sécher avec une boulette de coton stérile et sec

- Recouvrir le moignon pulpaire de pâte de Ca(OH)₂

- Tasser très doucement le Ca(OH)₂ contre la plaie à l’aide de grosses pointes de papier tenues à l’envers. Ceci permet d’éliminer l’excès d’eau de chaux et de rajouter du Ca(OH)₂ si nécessaire

- La cavité est remplie d’IRM

- Lorsque l’IRM est dur, retailer une cavité et restaurer la couronne avec un composite ou un amalgame

5.5.2.5 Évolution et pronostic

- Il doit s’effectuer jusqu’à la fermeture radiculaire. Dans la majorité des cas, elle s’effectue suivant un rythme accéléré par rapport à la dent controlatérale

- À 1 semaine, la dent doit être asymptomatique. Les tests de vitalité sont difficiles à interpréter, du fait du coiffage en profondeur

- À 4 semaines, la réparation est évaluée radiographiquement : un pont de dentine apparaît, généralement séparé du produit de coiffage par une zone radiculaire

6. Thérapeutiques cémentogènes

6.1 Définition

Selon HESS : « C’est une intervention qui consiste en l’ablation de la pulpe camérale, suivie de l’obturation de la cavité pulpaire pour supprimer la vacuité et permettre la cicatrisation du desmodonte puis la fermeture cémentaire de l’orifice apical ».

6.2 Indications

- Selon l’état pathologique de la pulpe :

- Les pulpites totales quelles que soient leurs origines, y compris les échecs des thérapeutiques dentinogènes :

- Fermées (pulpites aiguës : primaires ou secondaires, pulpodesmodontites, pulpites ascendantes)

- Ouvertes (hyperplasiques ou ulcéreuses)

- Les résorptions térébrantes intraradiculaires centrales (« granulome interne » viral)

- Les pulpites totales quelles que soient leurs origines, y compris les échecs des thérapeutiques dentinogènes :

- Selon les exigences prothétiques :

- La perte de substance subie par la dent est d’une telle importance que sa restauration exige une rétention en profondeur, c’est-à-dire canalaire ; un ancrage doit être recherché dans la racine sous forme d’un tenon

- Selon la morphologie radiculaire interne :

- La connaissance radiographique de la morphologie interne de la dent est nécessaire avant toute intervention pulpaire. Elle peut affirmer l’indication d’une pulpectomie ou l’infirmer. Il faut des incidences droite et oblique

- Selon l’ouverture de la bouche :

- Une ouverture réduite est une contre-indication des traitements canalaires, d’autant plus franche que la dent est plus distale

6.3 Protocole opératoire

- Radiographie pré-opératoire : Très importante pour déterminer la difficulté opératoire et reconnaître l’anatomie endodontique

- Pose du champ opératoire

- Anesthésie locale ou loco-régionale : une bonne technique est nécessaire pour le bon déroulement de la pulpectomie

- Champ opératoire : la digue doit être immédiatement mise en place

- Curetage dentinaire complet

- Préparation de la cavité d’accès endodontique

- Exérèse de la pulpe camérale puis repérage des orifices d’entrées canalaires

- Cathétérisme canalaire

- Radiographie per-opératoire

- Dépulpation et mise en forme canalaire

- Séchage et hémostase

- Obturation canalaire

- Radiographie post-opératoire : pour vérifier la qualité et le niveau de l’obturation canalaire

7. Conclusion

Le complexe dentino-pulpaire possède un potentiel de régénération lui permettant de se protéger en cas d’agression. Il fonctionne comme un véritable organe qui s’auto-régule, capable de stimuler les odontoblastes de première génération afin de synthétiser de la dentine tertiaire. Ses capacités de défense lui permettent également de faire appel à des cellules souches présentes au sein du tissu pulpaire.

Protection dentino-pulpaire et thérapeutiques bio conservatrices des atteintes pulpo-dentinaires

Voici une sélection de livres:

Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

Endodontie, prothese et parodontologie

La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

Protection dentino-pulpaire et thérapeutiques bio conservatrices des atteintes pulpo-dentinaires

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.