Points et Plans Céphalométriques : Guide Complet en Odontologie

La céphalométrie représente l’un des outils diagnostiques les plus précieux en orthodontie et en chirurgie maxillo-faciale. Maîtriser les points et plans céphalométriques est essentiel pour tout étudiant en médecine dentaire souhaitant exceller dans l’analyse des anomalies cranio-faciales et l’élaboration de plans de traitement orthodontiques efficaces.

Ce guide détaillé vous permettra de comprendre les fondements de la céphalométrie téléradiographique, d’identifier avec précision les différents points anatomiques et de tracer correctement les plans de référence utilisés dans les analyses orthodontiques.

Qu’est-ce que la Céphalométrie Téléradiographique ?

Définition et Principes Fondamentaux

Selon COUSIN, la céphalométrie téléradiographique se définit comme “l’étude et la mensuration des rapports des éléments dento-cranio-faciaux, de leurs variations normales et pathologiques dans le temps et l’espace, effectuée à l’aide de téléradiographie.”

Cette technique repose sur un principe simple mais ingénieux : en réalisant une radiographie à grande distance (initialement supérieure à 4 mètres), on obtient une image du crâne et de la face avec une déformation minime. Cette standardisation permet des mesures précises et des comparaisons fiables dans le temps.

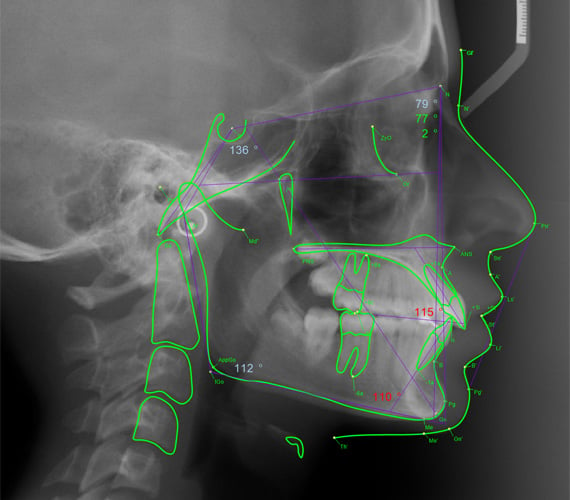

Les analyses céphalométriques peuvent être réalisées de deux manières :

- Tracé manuel sur papier transparent à partir du cliché radiographique

- Analyse informatisée grâce à des logiciels spécialisés

Objectifs et Applications Cliniques

La céphalométrie permet de :

Localiser et quantifier les anomalies du patient avec une précision millimétrique, facilitant ainsi l’établissement d’un diagnostic différentiel.

Élaborer le diagnostic et le plan de traitement en visualisant les relations spatiales entre les structures osseuses, dentaires et les tissus mous.

Préciser les relations dans les trois plans de l’espace : sagittal, vertical et transversal, offrant une vision tridimensionnelle du cas clinique.

Suivre l’évolution du traitement et de la croissance grâce à des superpositions de tracés successifs.

Pour approfondir vos connaissances théoriques sur l’orthodontie, le Guide clinique d’odontologie constitue une ressource complète et actualisée, particulièrement utile pour comprendre l’application clinique de la céphalométrie.

Les Trois Catégories d’Analyses Céphalométriques

Analyses Typologiques

Les analyses typologiques s’intéressent à la classification morphologique du patient. Elles permettent d’identifier le type facial (brachyfacial, dolichofacial, mésofacial) et d’adapter le plan de traitement en fonction de ces caractéristiques.

Ces analyses prennent en compte la forme globale du visage, l’orientation des structures osseuses et les proportions verticales et horizontales.

Analyses Dimensionnelles

Les analyses dimensionnelles se concentrent sur les mesures linéaires et angulaires des structures cranio-faciales. Elles quantifient précisément :

- Les dimensions des bases osseuses maxillaire et mandibulaire

- Les hauteurs faciales (antérieure, postérieure)

- Les longueurs des différents segments faciaux

- Les distances entre points spécifiques

Analyses Architecturales

Les analyses architecturales étudient l’organisation spatiale et les relations entre les différentes structures. Elles évaluent :

- L’équilibre entre les étages de la face

- L’harmonie des proportions faciales

- Les relations entre la base du crâne et les structures faciales

- L’orientation des plans osseux fondamentaux

Les Incidences Radiographiques en Orthodontie

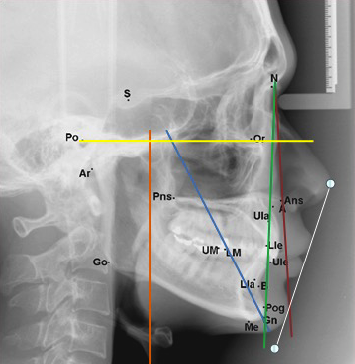

Téléradiographie de Profil (Norma Lateralis)

La téléradiographie de profil constitue l’examen radiographique de référence en orthodontie. Elle fait partie des examens systématiques et permet une analyse exhaustive des structures cranio-faciales.

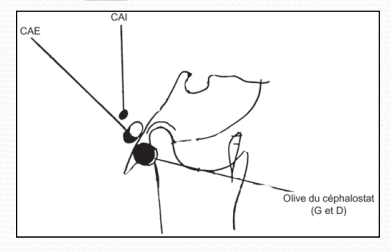

Positionnement du patient : La tête est immobilisée dans une position rigoureusement standardisée grâce à un céphalostat. Cette immobilisation garantit la reproductibilité des clichés, essentielle pour le suivi longitudinal.

Applications cliniques multiples :

Examiner avec précision l’architecture du crâne, de la face et des mâchoires grâce aux analyses céphalométriques détaillées.

Estimer l’effet de la croissance sur l’évolution du cas clinique, permettant d’anticiper les modifications morphologiques futures.

Surveiller la croissance de la face et des mâchoires pendant toute la durée du traitement orthodontique.

Vérifier les résultats thérapeutiques concernant la correction du décalage squelettique et la modification des axes dentaires.

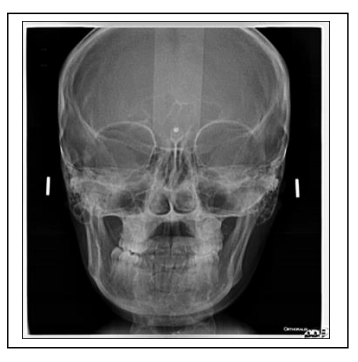

Téléradiographie de Face (Norma Frontalis)

Cet examen complémentaire est indispensable pour visualiser les asymétries faciales et les problèmes transversaux.

Les analyses céphalométriques de face permettent de vérifier :

- L’alignement du menton dans l’axe médio-sagittal de la face

- La coïncidence des milieux inter-incisifs supérieur et inférieur avec l’axe facial

- L’horizontalité du plan d’occlusion, cruciale pour un équilibre fonctionnel optimal

Téléradiographie Basale (Norma Axialis)

Cette incidence axiale, bien que moins utilisée en orthodontie courante, permet l’étude radiologique spécifique de la base du crâne et des sinus.

Le positionnement exige une déflexion maximale de la tête pour que la base du crâne soit parallèle au plan du film. Elle conserve des indications précises en ORL et stomatologie, particulièrement pour l’évaluation pré-chirurgicale.

Principes Techniques de la Téléradiographie

Conditions de Réalisation Standardisées

La distance foyer-objet importante (initialement supérieure à 4 mètres) minimise la déformation de l’image et permet des mesures céphalométriques fiables.

La standardisation rigoureuse des conditions de prise de vue garantit :

- La reproductibilité des examens

- La comparabilité des clichés dans le temps

- L’étude longitudinale de la croissance

- L’évaluation objective des effets thérapeutiques

Intérêts de l’Analyse Céphalométrique

L’analyse céphalométrique constitue un outil diagnostique incontournable permettant de :

Préciser le diagnostic en objectivant les anomalies squelettiques, dentaires et des tissus mous.

Formuler des objectifs thérapeutiques réalistes et personnalisés en fonction du potentiel de croissance et des caractéristiques morphologiques.

Établir des prévisions de croissance grâce à la comparaison avec des normes de référence et l’utilisation de superpositions.

Pour les étudiants préparant l’internat, les Annales corrigées de l’internat en odontologie 2022-2024 contiennent de nombreux cas cliniques avec analyses céphalométriques commentées.

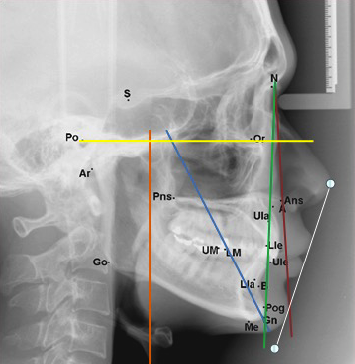

Matériel et Technique d’Acquisition du Tracé

Tracé Manuel sur Négatoscope

Le tracé céphalométrique manuel reste une compétence fondamentale à maîtriser pour tout étudiant en odontologie.

Matériel nécessaire :

- Négatoscope de qualité avec éclairage uniforme

- Papier transparent (format 21 × 29,7 cm) ou acétate

- Crayon à mine fine (0,5 mm) bien taillé

- Rubans adhésifs pour solidariser le film et le papier

- Règle et rapporteur pour les mesures

Technique de tracé :

Positionner le film radiographique sur le négatoscope avec le profil orienté vers la droite.

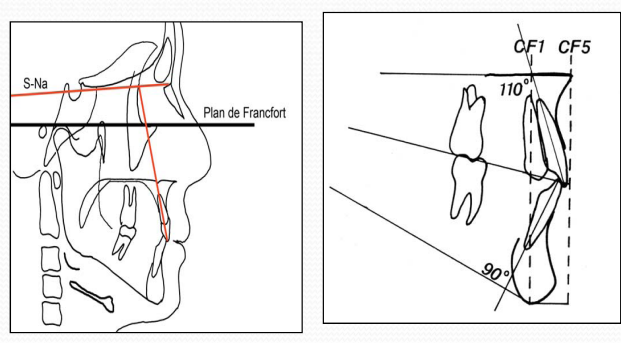

Placer le plan de Francfort horizontal et parallèle au bord du papier à tracer – une orientation incorrecte introduit un biais subjectif important.

Solidariser fermement le film et le papier transparent avec deux rubans adhésifs pour éviter tout déplacement ultérieur.

Tracer méticuleusement les structures anatomiques en commençant par le profil cutané, puis les structures osseuses, et enfin les éléments dentaires.

Structures à Reproduire

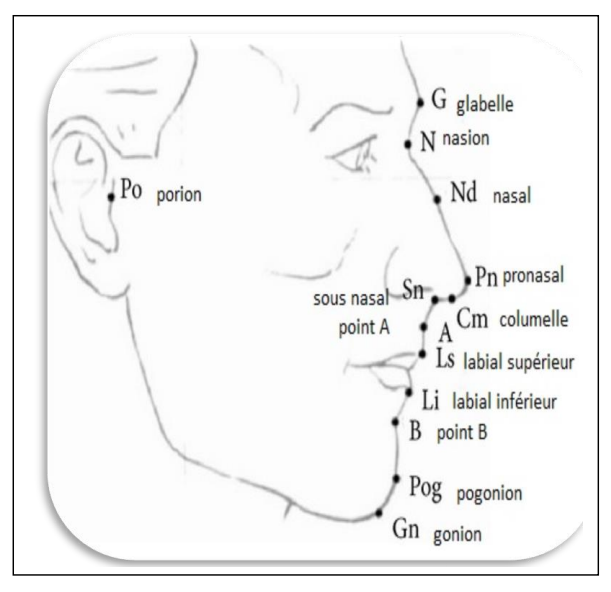

Le profil cutané : Glabelle, nez, région sous-nasale, lèvre supérieure, lèvre inférieure, menton cutané.

Les structures osseuses : Bases maxillaire et mandibulaire, base du crâne, orbites, fente ptérygo-maxillaire, conduit auditif externe, sinus, os frontal.

Les structures dentaires : Incisives centrales supérieure et inférieure, premières molaires permanentes supérieure et inférieure (on trace l’incisive la plus vestibulée).

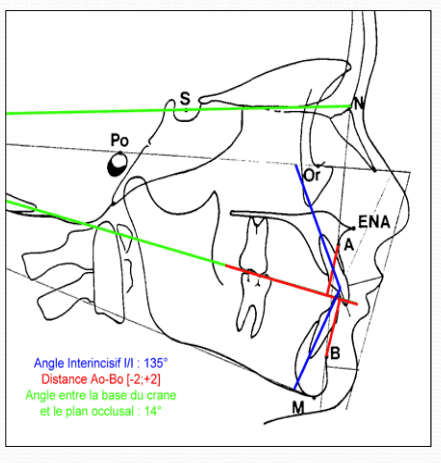

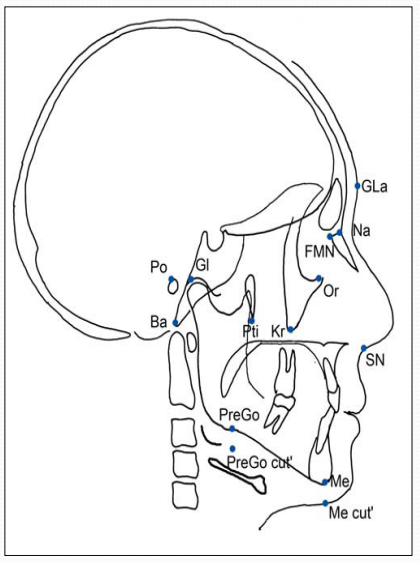

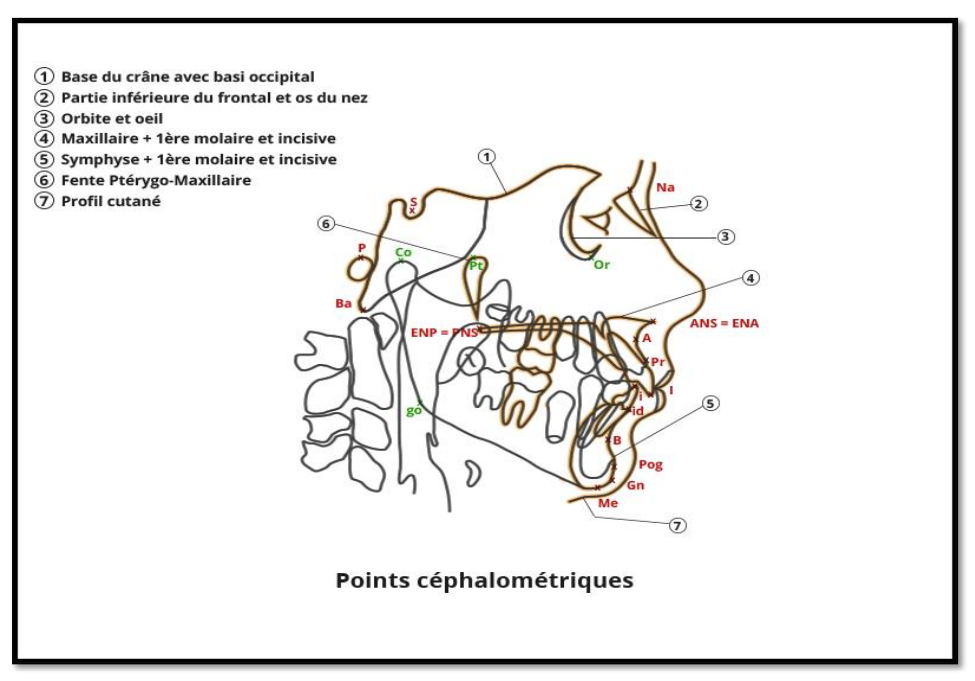

Notions Fondamentales : Points, Lignes et Plans

Définitions Essentielles

Point anatomique : Correspond à un repère anatomique précis et visible sur la radiographie (exemples : Nasion, Épine Nasale Antérieure).

Point défini : Ne correspond pas à un point anatomique visible mais doit être précisé sur une région squelettique, cutanée ou dentaire (exemples : Point A de Downs, Point B).

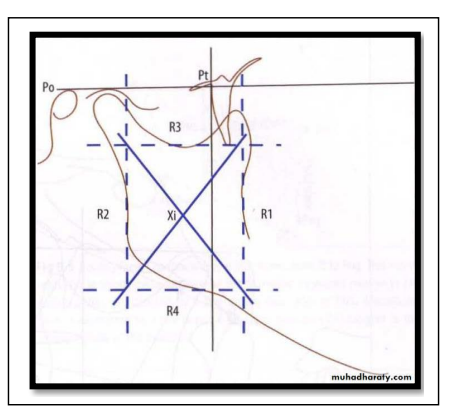

Point construit : Nécessite une construction géométrique pour être déterminé (exemple : Point Xi, centre de la branche montante).

Ligne : Définie par deux points reliés entre eux.

Plan : Défini par trois points non alignés.

Plan de référence : Plan sélectionné comme base pour effectuer des mensurations linéaires ou angulaires (exemple : Plan Horizontal de Francfort).

Les Points Céphalométriques Médians

Points Osseux sur la Ligne Médiane

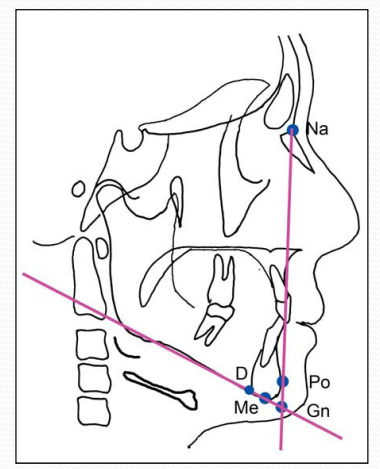

Nasion (Na) : Point le plus antérieur de la suture naso-frontale, situé à la jonction entre l’os frontal et les os propres du nez. C’est un point de référence majeur utilisé dans presque toutes les analyses.

Glabelle (Gl) : Point le plus saillant de la partie inférieure du front, situé entre les arcades sourcilières. Important pour l’évaluation du profil cutané.

Basion (Ba) : Point le plus reculé et le plus bas du basi-occipital, situé sur le bord antérieur du trou occipital. Utilisé pour définir la base du crâne.

Sellion (S) ou Sella : Centre géométrique de la selle turcique. Point fondamental servant de référence pour de nombreuses mesures et utilisé dans l’évaluation de la croissance.

Épine Nasale Antérieure (ENA) : Point le plus antérieur de l’épine nasale, situé à l’extrémité antérieure du palais secondaire. Définit la limite antéro-inférieure du maxillaire.

Épine Nasale Postérieure (ENP) : Point le plus postérieur du plancher des fosses nasales, situé à l’extrémité postérieure du palais dur. Permet de définir le plan palatin.

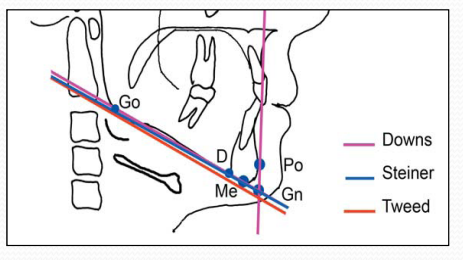

Menton (Me) : Point le plus inférieur de la symphyse mandibulaire sur la corticale externe. Utilisé pour mesurer la hauteur faciale antérieure totale.

Pogonion (Pog) : Point le plus antérieur de la corticale symphysaire antérieure. Essentiel pour évaluer la protrusion ou rétrusion mandibulaire.

Gnathion (Gn) : Point situé à mi-distance entre Pogonion et Menton sur le contour symphysaire. Représente le point le plus inférieur et antérieur de la mandibule.

Point A de Downs : Point le plus postérieur (le plus profond) de la concavité formée par la corticale alvéolaire supérieure, entre l’épine nasale antérieure et le prosthion. Reflète la position antéro-postérieure du maxillaire.

Point B : Point le plus postérieur de la concavité formée par la corticale alvéolaire inférieure, entre l’infradentale et le pogonion. Reflète la position antéro-postérieure de la mandibule.

Point D : Centre de l’image radiographique de la symphyse mandibulaire. Utilisé dans certaines analyses spécifiques.

Point Supra-pogonion (Pm) : Situé entre le point B et le pogonion sur la corticale symphysaire antérieure.

Point Ptérygo-maxillaire (Ptm) : Sommet de la fente ptérygo-maxillaire, représentant la jonction entre le maxillaire et le processus ptérygoïde du sphénoïde.

Point Prosthion (Pr) : Point le plus antérieur et le plus inférieur de l’os alvéolaire maxillaire au niveau de l’incisive centrale supérieure.

Point Infradentale (Id) : Point homologue du Prosthion au niveau mandibulaire, le plus antérieur et supérieur de l’os alvéolaire mandibulaire.

Point Opisthion (Op) : Point postérieur du bord du trou occipital, utilisé dans l’analyse de la base du crâne.

Les Points Céphalométriques Bilatéraux

Points Osseux Latéraux

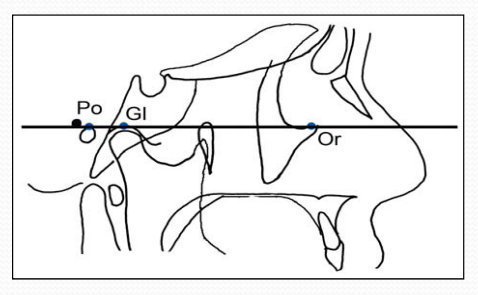

Point Sous-orbitaire ou Orbital (Or) : Point le plus déclive (le plus bas) du rebord inférieur de l’orbite osseuse. Définit avec le Porion le plan horizontal de Francfort.

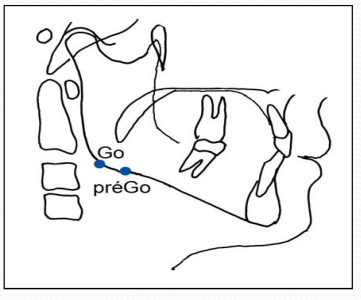

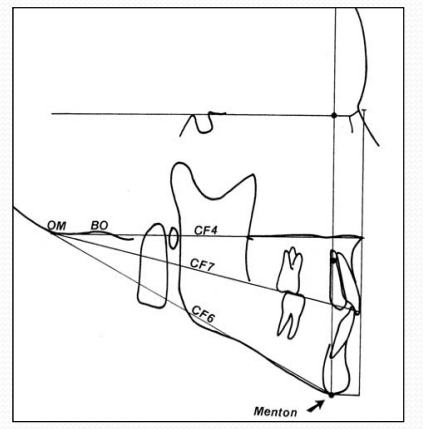

Point Gonion (Go) : Point construit correspondant à l’angle mandibulaire. Il se situe à l’intersection de la bissectrice de l’angle formé par le plan mandibulaire et le plan ramal (branche montante). Lorsque les images droite et gauche sont dédoublées, on prend la moyenne.

Point Porion (Po) : Point le plus supérieur du bord supérieur du méat acoustique externe (conduit auditif externe). Définit avec l’Orbitaire le plan horizontal de Francfort.

Point Xi : Point construit représentant le centre géométrique de la branche montante de la mandibule. Utilisé dans l’analyse de Ricketts pour évaluer la croissance mandibulaire.

Point Articulaire (Ar) : Point construit situé à l’intersection de l’image du bord postérieur du condyle mandibulaire et de la corticale externe de la base du crâne. Ne correspond pas à une structure anatomique précise.

Point Bolton (Bo) : Point le plus déclive de la concavité postérieure située en arrière du condyle occipital. Utilisé dans certaines analyses de la base du crâne.

Point Dc : Centre géométrique du condyle mandibulaire, déterminé par construction.

Condylion (Cd) : Point le plus supérieur de la tête condylienne mandibulaire.

Les Points Cutanés

Repères du Profil Facial

Point Sous-nasal (Sn) : Point de jonction entre la columelle nasale et la lèvre supérieure, situé à la base du nez.

Stomion cutané (St) : Point à la jonction des lèvres supérieure et inférieure au repos. En cas d’inocclusion labiale, il correspond au point inférieur de la lèvre supérieure.

Pogonion cutané (Pog cutané) : Point le plus antérieur de la symphyse sur le profil cutané, reflétant la proéminence du menton.

Nasion cutané (Na cutané) : Point le plus antérieur et le plus profond de l’ensellure naso-frontale sur le profil cutané.

Glabelle cutanée (Gl cutanée) : Point le plus saillant du front sur le profil cutané, situé au-dessus de la racine du nez.

Pronasal (Pn) : Point le plus antérieur de la pointe du nez, aussi appelé “pointe nasale”.

Les Plans et Lignes de Référence Fondamentaux

Plans Horizontaux et Sagittaux

Plan Horizontal de Francfort (PHF) : Plan de référence horizontal majeur reliant le point Porion (Po) au point Orbitaire (Or). Il constitue la référence fondamentale pour l’orientation de la tête et l’évaluation des structures dans le plan vertical.

Plan Palatin (Bispinal) : Plan reliant l’Épine Nasale Antérieure (ENA) à l’Épine Nasale Postérieure (ENP). Reflète l’inclinaison du maxillaire et sert de référence pour l’évaluation de la position dentaire supérieure.

Plan Mandibulaire de Downs : Plan tangent à la corticale inférieure du corps mandibulaire passant par le point Menton (Me) et tangent dans la région de l’angle mandibulaire. Plusieurs définitions existent, celle de Downs étant la plus utilisée.

Plan d’Occlusion : Deux définitions principales existent :

- Selon Steiner : Plan bissectant le recouvrement incisif et le recouvrement molaire

- Selon Ricketts : Plan bissectant les recouvrements molaires et canins (ou prémolaires selon la denture). Ce plan permet de localiser précisément la supraclusion ou l’infraclusion

Plan Sella-Nasion (S-Na) : Ligne de référence cranio-basale universellement utilisée, reliant le centre de la selle turcique (S) au Nasion (Na). Représente la partie antérieure de la base du crâne.

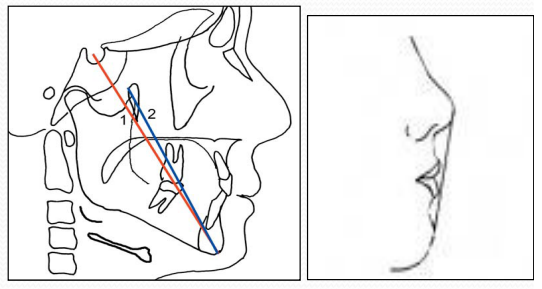

Axe Y de Brodie : Aussi appelé “axe de croissance faciale”, il relie le centre de la selle turcique (S) au point Gnathion (Gn). Son angulation par rapport au plan de Francfort renseigne sur le type de croissance (rotation antérieure ou postérieure).

Plans Verticaux et Lignes d’Analyse

Plan Facial de Ricketts : Plan reliant le Nasion (Na) au Pogonion (Pog). Son angulation par rapport au plan de Francfort évalue la protrusion ou rétrusion faciale globale.

Plan Ptérygoïdien Vertical (PTV) : Plan perpendiculaire au plan de Francfort et tangent au bord postérieur de la fente ptérygo-maxillaire. Utilisé comme référence sagittale stable pour les superpositions.

Plan de la Base du Crâne : Plan reliant le Basion (Ba) au Nasion (Na). Sert de plan de superposition pour l’étude de la croissance cranio-faciale.

Plan Ramal : Plan tangent au bord postérieur de la branche montante de la mandibule, déterminé par les points Articulaire (Ar) et Gonion (Go).

Plan Dentaire : Plan reliant le point A de Downs au Pogonion (Pog). Utilisé dans certaines analyses pour évaluer la position des incisives.

Axes Dentaires

Axes des Incisives Supérieures et Inférieures : Correspondent aux grands axes des incisives centrales. Pour le tracé, on utilise l’incisive la plus vestibulée lorsque les deux ne sont pas superposées.

Axe des Premières Molaires : Ligne reliant le milieu des tables occlusales au milieu de la furcation radiculaire.

Ligne de Morsure : Ligne coupant en son milieu la hauteur d’engrènement des molaires et prémolaires (ou molaires temporaires en denture mixte). Utilisée pour déterminer la position des molaires dans le plan sagittal.

Lignes d’Évaluation du Profil Cutané

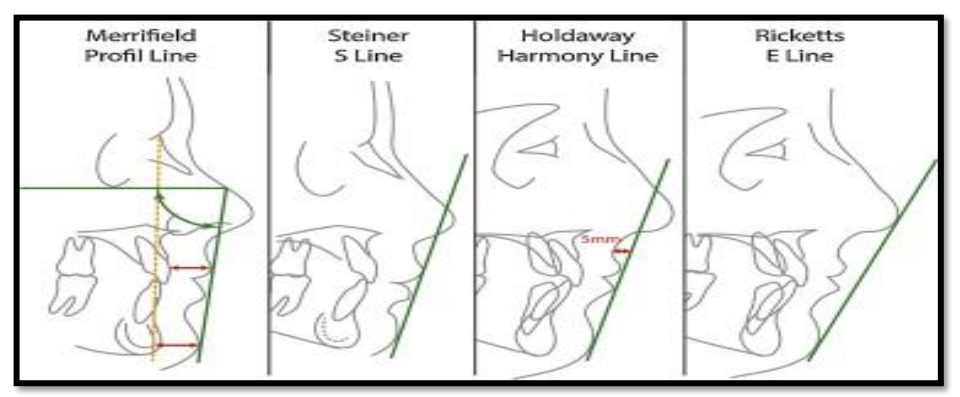

Ligne Esthétique E de Ricketts : Ligne de référence fondamentale pour l’analyse du profil cutané, reliant la pointe du nez (Pronasal) au Pogonion cutané. Permet d’évaluer la position et l’harmonie des lèvres par rapport au profil facial.

Ligne S de Steiner : Ligne reliant la pointe du nez à la moitié de l’aile nasale (point sous-nasal). Utilisée pour évaluer la projection des lèvres.

Ligne Faciale de Merrifield : Ligne reliant le Pogonion cutané à la lèvre la plus proéminente. Permet d’apprécier l’équilibre du profil facial inférieur.

Applications Pratiques et Méthodologie

Protocole de Tracé Pas à Pas

Étape 1 : Préparation Installer le film sur le négatoscope, profil orienté à droite, et vérifier l’éclairage uniforme. Fixer solidement le papier transparent avec les rubans adhésifs.

Étape 2 : Tracé du profil cutané Commencer par tracer soigneusement le contour du profil cutané de la glabelle jusqu’au menton, en incluant le nez et les lèvres.

Étape 3 : Structures osseuses Tracer les contours osseux en commençant par la base du crâne, puis les structures faciales. En cas de dédoublement des images (côtés droit et gauche), prendre la moyenne ou l’image la plus nette.

Étape 4 : Structures dentaires Tracer les axes des incisives et les contours des premières molaires permanentes.

Étape 5 : Repérage des points Localiser et marquer précisément tous les points céphalométriques nécessaires à l’analyse choisie.

Étape 6 : Tracé des plans Tracer les plans et lignes de référence en respectant leurs définitions géométriques précises.

Choix de l’Analyse Céphalométrique

Le choix de l’analyse dépend de plusieurs facteurs :

- L’âge du patient (denture temporaire, mixte ou permanente)

- Le type d’anomalie suspectée

- Les objectifs thérapeutiques

- La philosophie de traitement du praticien

Les analyses les plus utilisées incluent :

- Analyse de Steiner (analyse de référence, simple et complète)

- Analyse de Ricketts (très détaillée, orientée croissance)

- Analyse de Tweed (axée sur les positions incisives)

- Analyse de Sassouni (architecturale)

- Analyse de Delaire (architecturale française)

Pour approfondir la maîtrise des techniques orthodontiques et céphalométriques, l’ouvrage Orthodontie de l’enfant et du jeune adulte : Principes, moyens, traitements propose une approche pédagogique progressive avec de nombreux cas cliniques illustrés.

Erreurs Fréquentes à Éviter

Erreurs de Tracé

Mauvaise orientation du film : Une orientation incorrecte du plan de Francfort crée un biais subjectif majeur influençant toutes les mesures angulaires. Toujours vérifier que le PHF est parfaitement horizontal.

Repérage imprécis des points : Un décalage de 1 mm sur un point peut modifier significativement plusieurs mesures. Prendre le temps de bien identifier chaque structure anatomique.

Non-respect des moyennes : En cas de dédoublement des images bilatérales, toujours tracer la moyenne et non une seule des deux images.

Tracés trop épais : Utiliser un crayon à mine fine et tracer des lignes précises. Des traits épais diminuent la précision des mesures.

Erreurs d’Interprétation

Analyse isolée : Ne jamais baser un diagnostic sur une seule mesure céphalométrique. L’analyse doit être globale et corrélée à l’examen clinique.

Application aveugle des normes : Les normes statistiques sont des repères, pas des objectifs thérapeutiques absolus. Adapter l’analyse au contexte ethnique et individuel.

Négligence du profil cutané : L’harmonie des tissus mous est primordiale. Ne pas se concentrer uniquement sur les structures osseuses et dentaires.

Évolution et Perspectives Futures

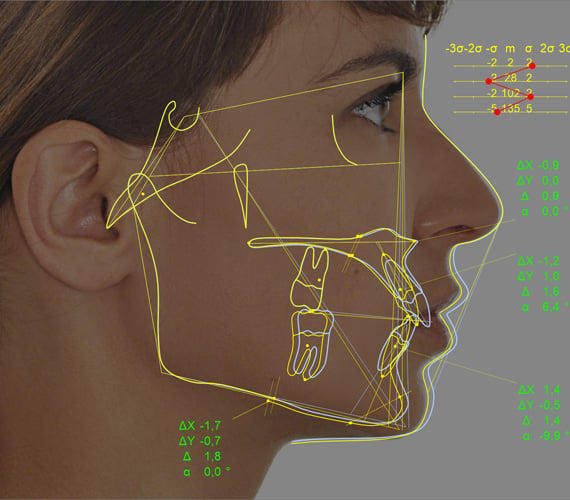

Analyse Céphalométrique Informatisée

L’informatisation de la céphalométrie a révolutionné la pratique orthodontique moderne. Les logiciels spécialisés offrent :

- Rapidité d’exécution : Le tracé et les mesures sont réalisés en quelques minutes contre 30 à 45 minutes pour un tracé manuel.

- Précision accrue : Élimination des erreurs de mesure et de calcul humaines.

- Superpositions automatisées : Comparaison facilitée des tracés successifs pour le suivi longitudinal.

- Prévisions de croissance : Simulations basées sur des bases de données de croissance.

- Planification chirurgicale : Simulation des résultats post-opératoires en chirurgie orthognathique.

Céphalométrie 3D et Imagerie CBCT

L’avènement du Cone Beam Computed Tomography (CBCT) marque une nouvelle ère en analyse cranio-faciale :

- Élimination des superpositions : Visualisation sans chevauchement des structures droites et gauches.

- Analyse dans les trois dimensions : Évaluation précise des asymétries et des problèmes transversaux.

- Mesures volumétriques : Analyse des voies aériennes supérieures et des articulations temporo-mandibulaires.

- Réduction de l’irradiation : Dose radiante inférieure aux radiographies conventionnelles multiples.

Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique

Les développements récents intègrent l’intelligence artificielle pour :

- Détection automatique des points céphalométriques avec une précision comparable voire supérieure à l’opérateur humain

- Prédiction personnalisée de la croissance basée sur l’apprentissage automatique

- Aide au diagnostic différentiel par reconnaissance de patterns morphologiques

- Optimisation des plans de traitement par analyse de grandes bases de données

Importance Pédagogique et Compétences Requises

Pour l’Étudiant en Odontologie

La maîtrise de la céphalométrie développe des compétences essentielles :

Vision spatiale tridimensionnelle : Capacité à visualiser mentalement les structures anatomiques dans l’espace à partir d’une image bidimensionnelle.

Rigueur méthodologique : Respect strict des protocoles de tracé et de mesure, essentiel pour la reproductibilité.

Esprit d’analyse et de synthèse : Intégration de multiples paramètres pour établir un diagnostic global cohérent.

Sens clinique : Corrélation entre les données quantitatives et l’examen clinique du patient.

Ressources Complémentaires

Au-delà de la pratique clinique, plusieurs supports pédagogiques sont recommandés :

- Travaux dirigés supervisés : Apprentissage progressif sous supervision d’enseignants expérimentés

- Cas cliniques commentés : Analyse de situations réelles pour développer le raisonnement diagnostique

- Logiciels d’entraînement : Plateformes interactives permettant la répétition et l’auto-évaluation

- Séminaires et conférences : Mise à jour régulière des connaissances avec les nouvelles techniques

Le Référentiel internat en parodontologie intègre des chapitres sur l’analyse céphalométrique appliquée aux traitements parodontaux et orthodontiques combinés, particulièrement utile pour la préparation aux examens.

Conclusion : Un Outil Indispensable à Maîtriser

La céphalométrie téléradiographique constitue bien plus qu’un simple outil de mesure : c’est un véritable langage universel permettant aux orthodontistes du monde entier de communiquer et de comparer leurs observations cliniques.

Pour l’étudiant en médecine dentaire, la maîtrise des points et plans céphalométriques représente une étape fondamentale dans l’apprentissage de l’orthodontie. Cette compétence technique, associée à une solide connaissance anatomique et à un sens clinique développé, permettra d’établir des diagnostics précis et des plans de traitement personnalisés.

Points clés à retenir :

La céphalométrie permet de localiser, quantifier et suivre les anomalies dento-cranio-faciales avec précision et reproductibilité.

Le tracé manuel reste une compétence fondamentale à acquérir avant de passer aux analyses informatisées.

Les points, lignes et plans céphalométriques doivent être identifiés avec rigueur pour garantir la validité des mesures.

L’analyse céphalométrique doit toujours être corrélée à l’examen clinique et ne jamais être interprétée isolément.

L’évolution technologique (informatisation, 3D, IA) enrichit les possibilités d’analyse sans remplacer la compréhension des principes fondamentaux.

Que ce soit pour l’établissement du diagnostic, la formulation des objectifs thérapeutiques, l’évaluation de la croissance ou l’analyse des résultats, la céphalométrie demeure un outil incontournable au service de l’excellence clinique en orthodontie et en chirurgie maxillo-faciale.

Note de transparence : Cette page contient des liens d’affiliation Amazon. En cliquant dessus, vous n’êtes pas tenu de vous procurer les produits suggérés, mais si vous le faites, cela ne vous coûte rien de plus et cela m’aide à financer ce site et à continuer à créer du contenu pédagogique de qualité pour les étudiants en odontologie.

Ressources Complémentaires

📚 Pour aller plus loin :

- Pratiquez régulièrement sur des cas cliniques variés

- Participez aux travaux dirigés et séances de correction collective

- Consultez les atlas d’anatomie cranio-faciale

- Assistez aux conférences sur les nouvelles techniques d’analyse

🌐 Ressource externe recommandée : ResiDentaire™ – Plateforme QCM Médecine Dentaire → https://residentaire.com/ (Entraînement aux questions d’internat avec nombreux cas de céphalométrie)

Leave a Reply