L’occlusion en prothèse conjointe

Abstract

Le succès d’un traitement prothétique est initialement fondé sur l’effort de réflexion accordé à l’occlusion. Plus on passe de temps à la réflexion pré-prothétique, moins on subit de pertes de temps et d’échecs cliniques. Réaliser une restauration prothétique sans examen de l’occlusion au sens complet du terme, est comme naviguer sans carte ou boussole. Dans cette perspective, il est impératif de connaître les notions fondamentales de l’occlusodontie pour être apte à interpréter les résultats de l’analyse occlusale. De toute évidence, l’occlusion sous toutes ses notions, doit tenir une place essentielle dans notre pratique clinique.

I. Introduction

La réussite d’une restauration prothétique conjointe dépend du maintien de l’harmonie des rapports occlusaux. Il est essentiel que le praticien soit occluso-conscient. La compétence exige de lui qu’il soit apte à diagnostiquer et à traiter les troubles occlusaux simples, ainsi qu’à réaliser des constructions prothétiques qui ne provoquent pas de dysharmonies iatrogènes.

II. Notions fondamentales en occlusodontie

1. Occlusion

On appelle occlusion, tout état statique mandibulaire obtenu par des “rapports de contact entre les surfaces occlusales des arcades dentaires quelle que soit la position de la mandibule” (A. CHAPUT).

2. Occlusodontie

C’est le traitement qui vise en premier lieu à maintenir les arcades dentaires dans un état qui leur permet d’exercer l’occlusion, elle a pour but de maintenir l’harmonie de l’articulé dentaire, de l’articulation temporo-mandibulaire, la musculature de posture et le système nerveux central. En effet, une perturbation de l’un de ces éléments peut entraîner le désordre de l’ensemble du système.

3. Articulé

C’est le passage d’une position occlusale à une autre sans perte de contact entre les dents.

4. Relation centrée (RC)

C’est une position de référence mandibulocrânienne qui se définie par :

- Une composante verticale qui est la Dimension Verticale d’Occlusion (DVO).

- Deux composantes horizontales.

C’est la position la plus postérieure, non forcée de la mandibule où les condyles occupent la position la plus haute, postérieure et la plus médiane et symétrique dans leurs cavités glénoïdes, position à partir de laquelle tous les mouvements de latéralité sont encore possibles.

Définition actuelle : Selon le Collège Français d’Occlusodontologie, la relation centrée est la situation condylienne de référence la plus haute, réalisant une coaptation bilatérale condylo-disco-temporale, simultanée et transversalement stabilisée, suggérée et obtenue par contrôle non forcé, réitérative dans un temps donné et pour une posture corporelle donnée et enregistrable à partir d’un mouvement de rotation mandibulaire sans contact dentaire.

5. Position d’intercuspidie maximale (PIM)

C’est une position de référence dentaire qui détermine la situation de la mandibule lorsque les dents maxillaires et mandibulaires établissent entre elles un maximum de contacts. Cette position d’occlusion en intercuspidie maximale (OIM) peut coexister avec des condyles en relation centrée (RC) et dans ce cas on parle d’occlusion en relation centrée (ORC). (existe dans 8 % des cas clinique)

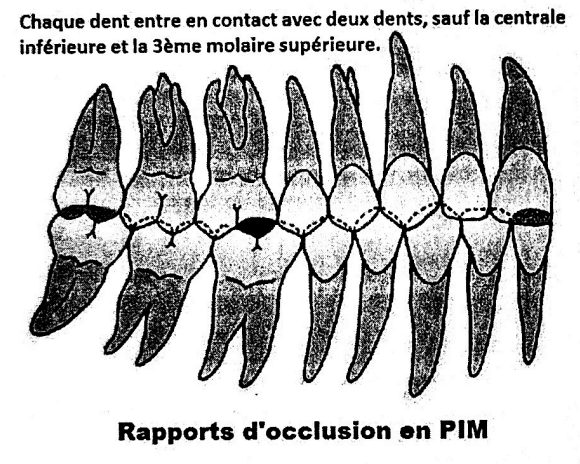

Chaque dent entre en contact avec deux dents, sauf la centrale inférieure et la 3ème molaire supérieure.

6. Position de repos (R)

C’est une position de référence particulière à chaque individu. C’est de cette position que commence et se termine tous les mouvements mandibulaires. Pendant cette position les dents ne sont pas en contact. L’espace séparant les faces occlusales antagonistes est appelé espace libre d’inocclusion. On appelle “Table Occlusale” la surface occlusale des dents pluri-cuspidées formée par les versants internes des cuspides vestibulaires et linguales (ou palatines).

III. PHYSIOLOGIE DE L’OCCLUSION

1. Examen de la position d’intercuspidie maximale

1.1 Rapports de dents en intercuspidie maximale

D’après la classification d’ANGLE, la relation des arcades dans les zones au niveau des canines est la suivante :

- Classe I : canine maxillaire distale d’une demie (1/2) dent par rapport à la canine inférieure.

- Classe II : canine maxillaire en mésicclusion par rapport à la canine inférieure.

- Classe III : canine maxillaire en disicclusion par rapport à la canine inférieure.

1.2 Localisation des groupes supports en normocclusion

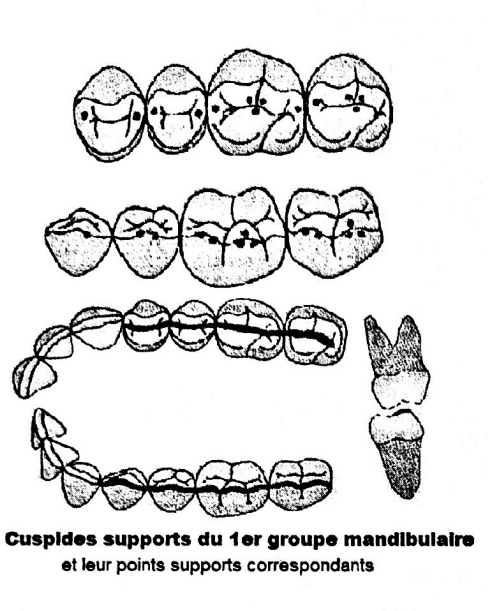

Il existe trois (03) groupes de cuspides supports, deux (02) à la mandibule et un (01) au maxillaire :

Premier groupe mandibulaire : Ce sont les cuspides vestibulaires des prémolaires et molaires inférieurs, elles sont les plus importantes pour assurer la stabilité de l’occlusion en PIM. Les points supports du premier groupe s’articulent principalement avec les crêtes marginales maxillaires.

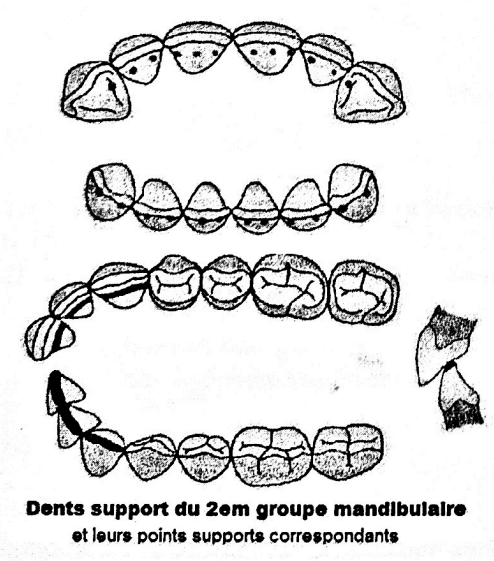

Deuxième groupe mandibulaire : Ce sont les bords libres des incisives et canines qui viennent s’appuyer sur les faces palatines du groupe incisivo-canin supérieur. Dans la classe I d’ANGLE, les latérales et les canines inférieures s’articulent avec deux (02) dents supérieures; par contre, les centrales inférieures ne prennent appui que sur la centrale antagoniste. L’existence des points supports de l’occlusion au niveau des incisives et des canines stabilise l’occlusion en PIM et durant les mouvements de protrusion et de latéralité.

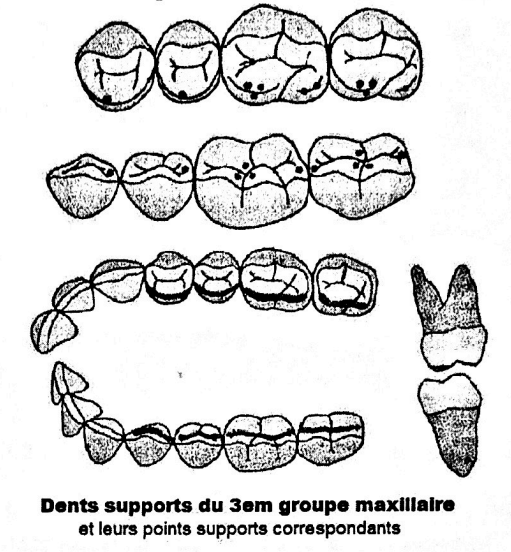

Troisième groupe maxillaire : Ce sont les cuspides palatines des prémolaires et molaires maxillaires qui sont des cuspides supports.

En résumé : Les contacts occlusaux au niveau des prémolaires et molaires en PIM sont établis de la façon suivante :

- Les points cuspides vestibulaires inférieurs entrent en contact avec les crêtes marginales supérieures. La deuxième cuspide vestibulaire des molaires inférieures occluse avec la fosse centrale des molaires supérieures.

- Les pointes cuspides palatines supérieures entrent en contact avec les fosses distales des prémolaires et les fosses centrales des molaires inférieures. La deuxième cuspide palatine des molaires occluse avec la crête marginale des molaires inférieures.

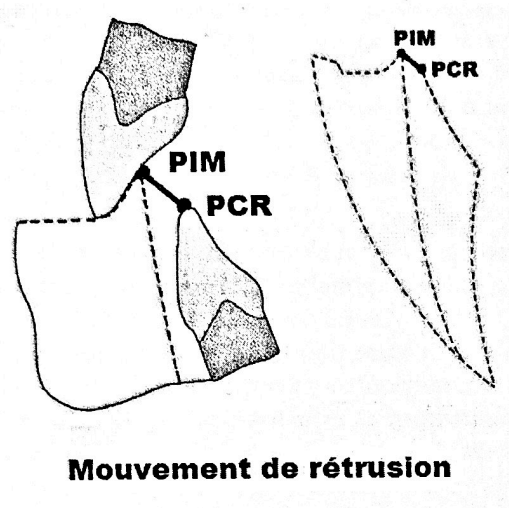

2. Examen des contacts occlusaux en rétroclusion

A partir de la PIM, la mandibule peut effectuer un mouvement de recul en maintenant les contacts dento-dentaires ; c’est la rétroclusion. Cette position de contact en RC se situe le plus souvent en arrière de la PIM de 0.1 à 1.2 mm. Ce glissement est harmonieux dans la mesure où les surfaces occlusales de plusieurs dents participent au mouvements sur tout le trajet. Si le premier contact en RC est localisé à une seule dent, ce contact devient un obstacle: c’est un contact prématuré.

Recherche de la relation centrée : En l’absence de spasmes musculaires, le patient doit être détendu. On lui demande d’ouvrir grand la bouche et on place le pouce sur la face vestibulaire des incisives inférieures sans exercer de pression. Après 30 secondes on lui demande de fermer doucement en guidant le mouvement de fermeture en RC (Méthode à une main). Il existe d’autres méthodes: jig, technique bimanuelle de DAWSON …

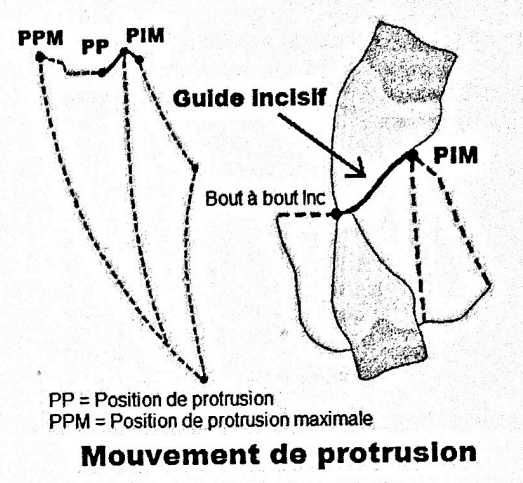

3. Examen des contacts occlusaux en proclusion

3.1 Guidage antérieur ou “guide incisif”

Le mouvement de protrusion représente le trajet qu’effectue la mandibule lorsque les incisives inférieures glissent sur les faces palatines des incisives supérieures depuis la PIM jusqu’au bout à bout incisif qui est la position de proclusion. La surface qui s’étend des points supports de l’occlusion en PIM jusqu’au bord libre constitue le guide incisif ou guidage antérieur.

3.2 Interférence protrusive travaillante “IPT”

Tout obstacle qui empêche d’aller d’une façon harmonieuse de la PIM à la position de protrusion est appelé interférence protrusive. L’interférence protrusive travaillante se situe au niveau des incisives qui sont chargées de guider la protrusion. Si une dent antérieure entre seule en contact durant la protrusion, elle constitue un obstacle qui peut entraîner une déviation des trajets occlusaux en dehors du plan sagittal.

3.3 Interférence protrusive non-travaillante “IPNT”

Durant la protrusion, il est souhaitable que la désocclusion des dents postérieures soit immédiate et totale. Si le contact des dents antérieures est interrompu durant le glissement, l’obstacle postérieur présente une interférence protrusive non travaillante qu’il faut corriger (meulage).

4. Examen des contacts occlusaux en latéralité

Dans un mouvement de latéralité, le coté vers lequel se déplace la mandibule est appelé “coté travaillant”; le coté opposé constitue le coté non-travaillant ou balançant.

4.1 Examen du côté travaillant

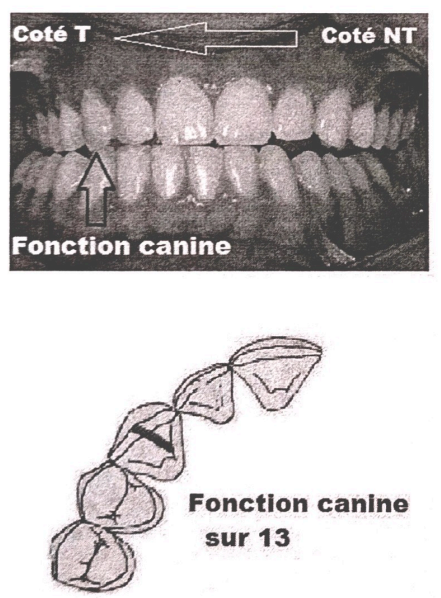

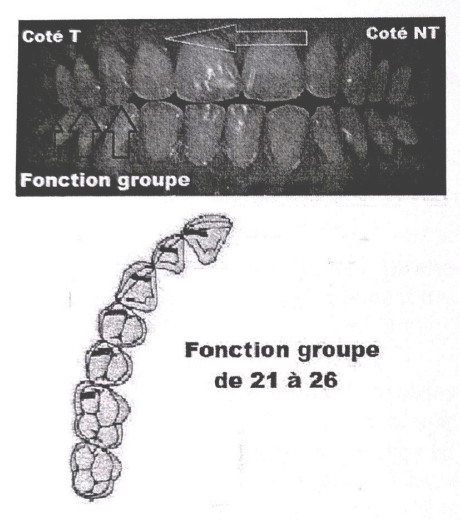

Il a pour but d’identifier la ou les surfaces de guidage qui conduisent la fonction latérale. Il existe deux éventualités : soit la canine guide seule le mouvement de latéralité et on a une fonction canine, soit on a une fonction de groupe (canine + groupe de dents).

Fonction canine

A partir de la PIM, le patient glisse sa mandibule latéralement en gardant les contacts jusqu’au bout à bout.

Si la canine maxillaire conduit seule le mouvement sur tout le trajet, on a une fonction canine. Dès le départ et durant tout le mouvement, la désocclusion de toutes les autres dents est immédiate et totale.

La canine supérieure possède le parodonte le plus résistant pour conduire la fonction latérale.

Fonction canine sur 13

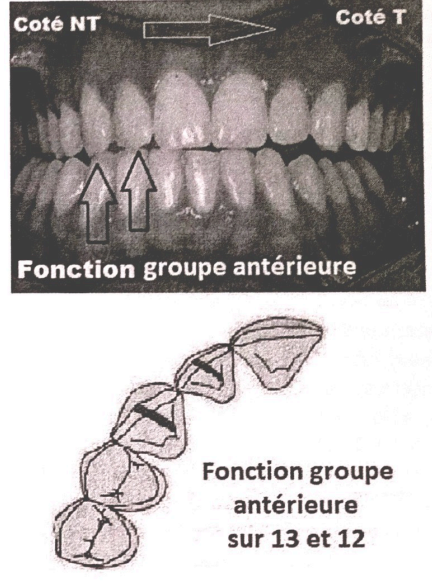

Fonction groupe antérieure

La protection du groupe antérieur implique la participation de la canine maxillaire accompagnée d’une, deux ou trois incisives maxillaires qui entrent en contact par leurs faces palatines avec les dents mandibulaires, toutes les autres dents étant en désocclusion.

Fonction groupe antérieure sur 13 et 12

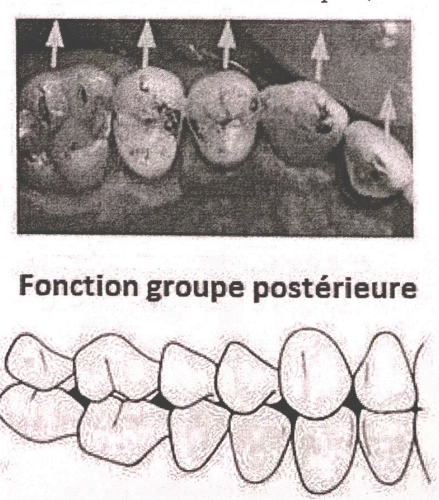

Fonction groupe postérieure

Ce type de guidage est très fréquent, on parle de fonction groupe lorsque d’autres dents adjacentes participent à la prise en charge de ce mouvement en même temps de la canine (la première prémolaire ou tout le secteur cuspidé).

Fonction groupe

Si par contre, plusieurs dents, y compris la canine, guident le mouvement latéral, on a une fonction groupe. Les forces occlusales sont distribuées harmonieusement sur toutes les dents guides. C’est une fonction difficile à équilibrer car il s’agit d’obtenir sur chaque dent guide des contacts simultanés et des forces égales, depuis la PIM jusqu’au bout à bout cuspidien.

Interférences latérales non-travailantes

Elle représente le point d’application de forces latérales très importantes qui provoquent un trauma au niveau des dents causales et de leurs tissus de soutien.

Le patient cherche à éviter l’obstacle et l’hyperactivité musculaire peut être à l’origine d’une dysfonction musculaire ou articulaire.

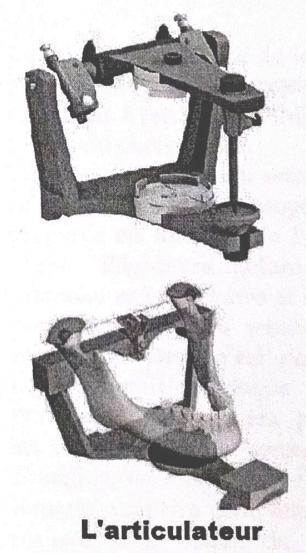

IV. NÉCESSITÉ DE L’UTILISATION D’UN ARTICULATEUR

De par sa similitude anatomique avec le massif facial et de par sa conception, l’articulateur facilite la visualisation des arcades dentaires et de leur contacts acclusaux dans toutes les situations et les différents plans de l’espace. En effet, il n’existe ni langue, ni joues, ni une quelconque muqueuse.

C’est une mécanique infatigable qui autorise de nombreuses manipulations aidant à la visualisation et à la “compréhension” de la cinématique dento-dentaire.

De plus, l’articulateur demeure le seul intermédiaire mécanique de l’occlusion dentaire entre le praticien et le prothésiste qui construira la future prothèse conjointe.

Il pourra être semi-adaptable ou adaptable, en fonction de l’étendue de la prothèse.

Remarque : Dans les deux fonctions, il doit exister une désocclusion immédiate et totale de toutes les dents du côté non-travailant (balançant).

Interférences latérales travailantes

C’est un obstacle au glissement durant le mouvement latéral qui est alors supporté par une dent autre que la canine durant une partie du trajet, comme conséquence pour cette dent, les forces latérales entraînent un trauma parodontal. Les prémolaires et les incisives latérales supportent mal les interférences travailantes.

4.2 Examen du côté non-travailant

Durant le mouvement de latéralité, il ne doit exister aucun contact dento-dentaire du côté non-travailant.

V. CRITÈRES OCCLUSAUX EN PROTHÈSE CONJOINTE

1. Phase préprothétique

Avant d’entreprendre le traitement prothétique par prothèse conjointe il faut faire un examen clinique qui nous conduit souvent à un traitement pré-prothétique, entre-autre occlusale.

Nous envisagerons deux éventualités :

- La première : la restauration conjointe est entreprise immédiatement:

Quand le patient ne présente pas de troubles musculaires et articulaires ni d’autres pathologies endobuccales dentaires ou parodontales… - La deuxième : Le traitement prothétique est retardé après le traitement des pathologies :

- Quand le patient se plaint de douleurs musculaires et articulaires: les troubles de l’occlusion sont un facteur non négligeable dans l’apparition de ces symptômes. Dans ce cas, le traitement est d’abord symptomatique afin de diminuer la douleur et améliorer les mouvements mandibulaires. Pour cela, on utilisera une gouttière occlusale qui va répartir les forces occlusales sur l’ensemble de la denture et diminuer les spasmes douloureux. La gouttière occlusale est réalisée en résine sur le modèle maxillaire monté sur articulateur semi-adaptable.

- Quand Le patient présente des pathologies parodontales, muqueuses, dentaires carieuses… traitement des pathologies en première intension.

2. Critères de choix de la position de référence

Le choix se pose entre PIM et RC ? Si la PIM est utilisable comme référence, elle doit l’être; si tel n’est pas le cas, la RC reste la seule solution.

La PIM est utilisée comme référence lorsqu’elle n’est pas affectée par le traitement envisagé. La PIM n’est pas utilisée comme référence lorsqu’elle est une PIM pathogène où le nombre ou l’état des dents restantes ne permet plus un positionnement mandibulaire stable et reproductible.

La relation centrée est utilisée en prothèse conjointe lorsque la PIM n’est pas physiologique ou n’est pas conservable pendant le traitement. Sont principalement concernées les grandes restaurations de prothèses plurales.

3. Les différents supports à l’enregistrement

Nous aborderons ici, les principaux supports dont dispose le praticien pour réaliser l’enregistrement des relations inter-maxillaires:

3.1 Technique du mordu (OM)

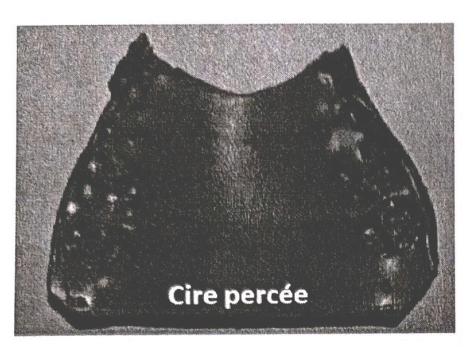

Le praticien interpose de la cire ou un silicone entre les deux arcades, le patient est amené à fermer en OIM, les indentations sont enregistrées.

Pour un enregistrement avec une cire percée, une feuille de cire Moyco Hard® est préparée en fonction de l’arcade maxillaire. Elle devra inclure les secteurs prémolaires et molaires et s’arrêter aux bords des cuspides vestibulaires. Le secteur antérieur n’est pas inclus car il entraînerait un risque de déformation, plus la cire sera plate, moins les risques d’erreur seront nombreux. Toutefois, en l’absence de contacts antérieurs, une cire complète pourra être réalisée sans risque de déformation.

Circ percée

3.2 La table d’enregistrement occlusale sectorielle (OIM)

Cette technique répond aux enregistrements en OIM lorsque le nombre de dents préparées engendre une incertitude lors de l’affrontement des modèles ou un basculement lors de leur mise en articulateur. La table occlusale permet un enregistrement localisé aux zones de préparations.

Le praticien optera pour un matériau rigide et stable, soit une tire dure (Moyco beauty pink Hard®) ou une résine (Pick U Plast®).

Table d’enregistrement occlusale 1

Table d’enregistrement occlusale 2

4. Quelques notions cliniques

4.1 Reconstruction d’une incisive maxillaire

La position des incisives maxillaires résulte de l’équilibre des contacts des dents antagonistes en PIM et lors des mouvements fonctionnels.

La concavité palatine de l’incisive maxillaire ne peut être reconstruite arbitrairement, ceci pour obtenir une répartition harmonieuse des forces appliquées.

4.2 Reconstruction d’une canine maxillaire

Si la couronne est totalement détruite, sa reconstitution exige une réflexion préalable qui doit prendre en compte les considérations occlusales, parodontales et esthétiques.

Le praticien fait le choix du schéma occlusal à établir.

- En situation de position canine : lorsque le parodonte est jugé apte à supporter les forces résultantes de cette fonction, la situation est maintenue.

- En situation de fonction groupe : l’état du support parodontal est aléatoire. Dans cette fonction, un problème esthétique peut se poser car pour s’y intégrer la couronne clinique devra être raccourcie.

- Quelque soit le schéma occlusal choisi, la procédure clinique comporte toujours la réalisation d’une dent provisoire rétablissant l’esthétique et la fonction.

La morphologie de la face palatine est précisée par l’équilibration soustractive et additive jusqu’à satisfaction des impératifs occlusaux.

4.3 Reconstruction d’une dent cuspidée

On analyse successivement :

- Les contacts statistiques: Dans la PIM, repéré, avant insertion de la prothèse, les rapports occlusaux ne doivent pas être modifiés ni en situation, ni en intensité après l’insertion du bridge.

- Les contacts prématurés en rétrusion: Les prothèses unitaires ne doivent pas entraver le libre passage vers la position de RC.

Une interférence occlusale est le plus souvent signalée par le patient. Il faut donc, à ce stade, détecter et localiser systématiquement :

- Les interférences en RC, sous forme d’une prématurité entre versants mésiaux des dents maxillaires et versants distaux des dents mandibulaires (MS-DI).

- Les interférences travaillants, contacts prématurées entre les dents maxillaires (versants internes des cuspides vestibulaires et versants externes des cuspides palatines) et les dents mandibulaires (versants externes des cuspides vestibulaires et versants internes des cuspides linguales).

- Les interférences non-travailantes entre les versants internes des cuspides.

- Les interférences en propulsion (contacts prématurés entre les versants mésiaux des dents mandibulaires et les versants distaux des dents maxillaires (MI-DS).

VI. CONCLUSION

En prothèse conjointe, la gestion de l’occlusion a une importance capitale dans la démarche thérapeutique afin d’assurer l’intégration de la prothèse dans le système stomatognatique.

L’occlusion en prothèse conjointe

Voici une sélection de livres:

“Orthodontie de l’enfant et de l’adulte” par Marie-José Boileau

Orthodontie interceptive Broché – Grand livre, 24 novembre 2023

ORTHOPEDIE DENTO FACIALE ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE

Nouvelles conceptions de l’ancrage en orthodontie

Guide d’odontologie pédiatrique: La clinique par la preuve

Orthodontie linguale (Techniques dentaires)

L’occlusion en prothèse conjointe

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.