La couronne céramo-métallique

Abstract

La couronne céramo-métallique (CCM) est une couronne de recouvrement total, esthétique et résistante, composée d’une infrastructure métallique recouverte entièrement ou partiellement d’une couche cosmétique en céramique. L’alliage de l’infrastructure peut être précieux, semi-précieux ou non précieux, tandis que la céramique peut être feldspathique conventionnelle ou moderne pressée. Les étapes de préparation de cette couronne sont presque identiques à celles des autres types de couronnes. Le choix de la couleur, la taille et la prise d’empreinte se font de la même manière, mais des différences subsistent dans la forme et le niveau de la limite cervicale. Malgré la concurrence des restaurations céramiques adhésives, la CCM reste un pilier de l’arsenal thérapeutique en prothèse dentaire. Son utilisation s’est considérablement amplifiée au cours des trois dernières décennies grâce aux avancées techniques.

I. Définition

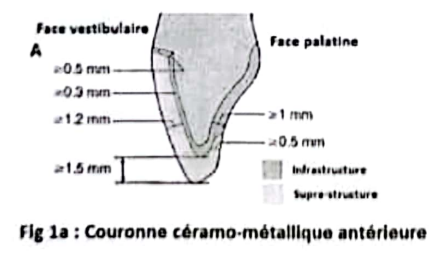

La couronne céramo-métallique est une coiffe de recouvrement total constituée d’une chape métallique en alliage (précieux ou non précieux) recouverte entièrement ou partiellement d’une couche cosmétique en céramique. La chape métallique forme l’infrastructure, tandis que la couche céramique constitue la suprastructure. Elle appartient à la catégorie des couronnes dites esthétiques. Correctement réalisée, elle allie la dureté et la précision du métal coulé à l’esthétique de la céramique (voir Fig. 1a : Couronne céramo-métallique antérieure).

II. Indications et Contre-Indications

1. Indications

La couronne céramo-métallique est indiquée pour les dents nécessitant un recouvrement total (dents pulpées ou dépulpées délabrées) lorsque l’esthétique et la résistance mécanique sont simultanément recherchées. Elle peut être utilisée comme restauration unitaire ou comme ancrage de bridge. Dans certaines limites, cette restauration peut également corriger le plan d’occlusion (voir Fig. 1b : Couronne céramo-métallique postérieure).

2. Contre-Indications

Les contre-indications de la couronne céramo-métallique sont similaires à celles des autres restaurations fixes, notamment :

- Patients atteints de caries actives ou de maladies parodontales non traitées.

- Dents à mobilité accrue ou avec un parodonte amoindri.

- Dents présentant une réaction péri-apicale difficile à stabiliser.

- Dents trop courtes ou trop minces dans le sens vestibulo-palatin.

- Chez les jeunes patients avec des pulpes dentaires volumineuses, en raison du risque élevé d’exposition pulpaire.

III. Avantages et Inconvénients

1. Avantages

- Esthétique : Aspect naturel lorsqu’elle est réalisée selon les normes en laboratoire.

- Résistance : Combine la dureté et la précision du métal coulé avec l’esthétique de la céramique, augmentant la résilience de cette dernière.

- Biocompatibilité : Bonne intégration biologique grâce à la tolérance de la céramique par les tissus mous.

- Longévité : Durée de vie relativement élevée.

- Préparation : Degré de difficulté comparable à celui des autres couronnes de recouvrement total.

2. Inconvénients

- Fragilité : La rupture de la suprastructure, due à la nature vitreuse de la céramique, est un inconvénient majeur. Elle résulte d’une faible résistance à la traction et au cisaillement, amplifiée par des erreurs de conception ou de réalisation.

- Mutilation tissulaire : Exige une préparation importante, notamment au niveau des limites cervicales, pour accueillir le métal et la céramique.

- Risque parodontal : Une limite cervicale infra-gingivale, nécessaire pour l’esthétique, peut augmenter le risque de maladies parodontales.

- Usure antagoniste : La dureté de la céramique peut accélérer l’usure des dents antagonistes si l’occlusion est déséquilibrée.

- Choix de la couleur : La sélection précise de la couleur et sa communication au laboratoire restent problématiques et souvent sous-estimées.

IV. Procédure Clinique

1. Notions d’Esthétique

L’esthétique est devenue une priorité en odontologie, donnant naissance à une nouvelle spécialité : la dentisterie esthétique. Ses objectifs sont :

- Créer ou recréer des dents aux proportions agréables.

- Établir un agencement dentaire en harmonie avec les lèvres, la gencive et le visage du patient.

Ces objectifs reposent sur des références établies, basées sur la perception et l’illusion. La perception de la couleur dépend de :

- Facteurs physiques : Interaction entre la lumière et l’objet observé.

- Facteurs physiologiques : Qualité de perception et d’interprétation par l’œil et le cerveau.

- Facteurs psychologiques : Liés à l’affect, l’émotion, l’interprétation culturelle et l’environnement immédiat.

La collaboration et le savoir-faire du prothésiste sont essentiels pour optimiser les règles de l’esthétique.

2. Choix de la Couleur

Il est plus juste de parler de « couleur » que de « teinte », car la teinte n’est qu’une composante de la couleur. Selon le système de Munsell, chaque couleur est définie par trois coordonnées dans un espace cylindrique :

- Luminosité (L) : Axe vertical, quantité de lumière réfléchie.

- Saturation (S) : Rayon, intensité de la couleur (plus faible vers le centre).

- Teinte (T) : Pourtour, couleur pure (rouge, bleu, jaune, etc.).

Chaque couleur est ainsi notée L.S.T. (voir Fig. 2 : Cylindre de Munsell).

2.1 La Luminosité

Quantité de blanc dans une couleur, liée à la translucidité et à la qualité de l’émail.

2.2 La Saturation

Quantité de pigment pur, définissant l’intensité de la teinte. Elle dépend de la dentine, de la translucidité et de l’épaisseur de l’émail. La désaturation résulte de l’ajout de blanc (éclaircissement) ou de noir (ternissement).

2.3 La Teinte

Tonalité chromatique (jaune, rouge, etc.), facilement identifiable. Pour la dent, la dentine est la source principale, avec des teintes allant du jaune au jaune-orange.

Le choix de la couleur est complexe, influencé par le patient, le praticien, l’environnement, le prothésiste, les céramiques et leurs teintiers. Il doit être effectué :

- Avant la taille de la dent.

- À la lumière du jour.

- Avec un teintier correspondant à la marque de céramique utilisée.

- En éliminant les interférences (rouge à lèvres, lunettes teintées, champs opératoires colorés).

- Rapidement (20 secondes) pour éviter la fatigue visuelle.

Des instruments modernes facilitent cette étape :

- Spectrophotomètres : Easyshade® (VITA) (voir Fig. 3).

- Colorimètres : ShadeVision™ (X-Rite) (voir Fig. 4).

3. Formes Cliniques des Préparations

Les principes de taille et la chronologie des faces sont identiques pour tout ancrage. Cependant, pour la couronne céramo-métallique, la forme et la position de la limite cervicale varient selon la dent (antérieure ou postérieure) et la face concernée.

3.1 Préparation d’une Dent Antérieure (Incisive Centrale Supérieure)

Dictée par trois impératifs :

- Une longueur de moignon assurant rétention et résistance.

- Une épaisseur suffisante de céramique pour un bon rendu esthétique.

- Un espace lingual pour la fonction occlusale et le guidage antérieur.

Détails de la préparation :

- Limite cervicale : Épaulement de 1,2 à 1,5 mm sur la face vestibulaire, franchissant les angles proximo-vestibulaires jusqu’à la moitié des faces proximales, relayé par un congé de 0,4 à 0,6 mm jusqu’à la face palatine.

- Face vestibulaire : Taillée en deux plans (1/3 cervical et 2/3 incisif) avec une fraise tronconique à bout arrondi. L’épaulement, juxtagingival, s’arrête à mi-parcours des faces proximales.

- Faces proximales : Taillées avec une fraise tronconique plus fine, en dépouille (5 à 6°), avec un congé juxtagingival de 0,8 mm (moitié vestibulaire) et 0,4 à 0,6 mm (moitié palatine).

- Face palatine : Le 1/3 cervical est taillé en dépouille, parallèle au 1/3 cervical vestibulaire, avec un congé juxtagingival de 0,6 mm. La concavité est réduite avec une fraise piriforme ou olive (0,6 à 0,8 mm) pour désengager les incisives antagonistes.

- Bord libre : Réduit de 1,5 à 2 mm en direction vestibulo-palatine.

Finition de la Taille

L’épaulement vestibulaire sera biseauté à l’aide d’une fraise torpille et emmené à une limite sous-gingivale dans le sillon, avec une profondeur de 0.2 à 0.3 mm. Toutes les faces de la dent seront polies à l’aide d’une fraise en carbure de tungstène de même profil, ce qui éliminera tous les angles de transition entre les différentes faces de la dent.

(Fig. 5 : Préparation de la CCM)

3.2 Préparation d’une Dent Cuspidée

Face Vestibulaire

Respecter la dépouille de cette face (2 plans : occlusal et cervical) et marquer une limite cervicale juxta-gingivale sous forme d’un épaulement (1 à 1.2 mm de large) qui franchit l’angle mésio-vestibulaire et s’arrête à l’angle disto-vestibulaire.

Faces Proximales

Éliminer les points de contact, marquer une limite cervicale sous forme d’un congé de 0.4 à 0.6 mm de largeur et rendre les faces proximales de dépouille (convergence vers la face occlusale) sont les principales phases de leur préparation.

Face Palatine

Rendre cette face de dépouille (1/3 cervical et 2/3 occlusaux) avec comme limite cervicale un congé juxta-gingival de 0.4 à 0.6 mm de largeur qui se raccordera au congé des faces proximales.

Face Occlusale

Elle sera traitée en respectant sa forme anatomique générale et sera réduite de 1 à 1.5 mm par rapport aux faces occlusales antagonistes, selon qu’elle sera ou non recouverte de céramique.

Finition de la Taille

Consiste à arrondir tous les angles et les arêtes, surtout les angles de raccordement des cuspides d’appui et de soutien (de valeur primaire) avec la face occlusale.

4. Empreinte du Moignon

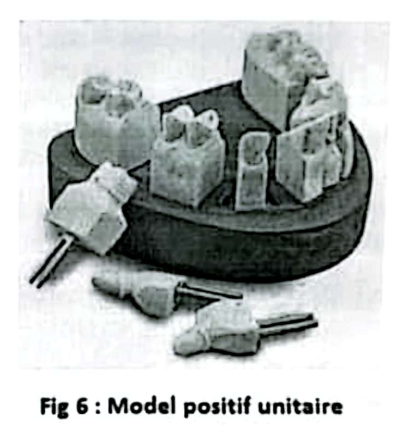

La technique de l’empreinte rebasée (Wash technique), déjà décrite pour les autres ancrages, sera employée. Sa coulée permettra d’obtenir un MPU (modèle positif unitaire).

(Fig. 6 : Modèle positif unitaire)

5. Coiffe Provisoire

Elle permettra de rétablir l’esthétique, la fonction, et la protection du moignon contre toute agression physico-chimique. Son rôle est également d’empêcher tout mouvement du moignon.

6. Scellement de la Couronne Céramo-Céramique

La couronne céramo-céramique sera scellée sur son moignon. Le protocole de scellement demeure le même pour tous les ancrages à recouvrement total. Cependant, on utilise de nos jours des ciments de scellement à haute valeur biomécanique et à indices de rétention élevée : ce sont les ciments verre-ionomère (CIV) et, plus récemment, des CIV-MAR (CIV modifiés à la résine). Ce ciment adhère à la dentine et à l’émail et présente une bonne biocompatibilité. En outre, il libère du fluor, ce qui peut lui conférer une action anti-carieuse.

V. Phase de Laboratoire

1. Alliages de l’Infrastructure

Les cliniciens et les prothésistes dentaires sont souvent confrontés à la problématique du choix lors de la sélection des alliages céramo-métalliques. Ces alliages sont soit précieux, semi-précieux ou non précieux.

- Alliages Précieux : Doivent être de type 3 ou 4 selon les normes AFNOR. Coûteux, ils restent peu utilisés.

- Alliages Non Précieux : À base de Ni-Cr additionné notamment de molybdène (Mo) qui durcit l’alliage et améliore son aptitude à l’émaillage céramique (liaison alliage-céramique). Ils sont très utilisés à cause de leur coût relativement bas. Ils sont dits de type ternaire (Ni-Cr-Mo).

La réussite de la réalisation de la couronne dépend en grande partie de la sélection d’une combinaison métal-porcelaine compatible, qui prend en considération les propriétés mécaniques de l’alliage et de la céramique comme : le module d’élasticité, le coefficient de dilatation thermique, la traction, la compression, la dureté, etc.

2. Céramiques

Les porcelaines conventionnelles, dites feldspathiques, ont été longtemps les seules utilisées et sont composées essentiellement de kaolin, quartz, feldspathe, fondants et colorants.

Les céramiques dentaires sont généralement classées en trois groupes en fonction de leurs intervalles de fusion :

- Céramique Haute Fusion : 1290°C à 1370°C

- Céramique Moyenne Fusion : 1090°C à 1260°C

- Céramique Basse Fusion : 870°C à 1070°C

Les céramiques haute et moyenne fusion sont utilisées pour la prothèse unitaire, la céramique basse fusion est réservée pour la prothèse plurale. Présentée en poudre et liquide, la poudre est essentiellement composée d’oxydes de silicium, de potassium, d’aluminium, de sodium, etc., le liquide étant généralement de l’eau distillée avec quelques additifs qui améliorent la tenue de la pâte céramique.

Liaison Céramique-Alliage

Les céramiques de la couronne céramo-métallique se lient très bien à de nombreux alliages en faisant intervenir différents facteurs d’adhésion :

- Liaison Mécanique : Par micro-clavetages au niveau des rétentions créées sur la chape, et par compression de la céramique sur les parois métalliques sous l’effet du retrait lors du refroidissement de la céramique.

- Liaison Chimique : Entre oxydes métalliques et oxydes céramiques à l’interface.

- Liaison Physique : Forces de Van der Waals.

Techniques de Réalisation

Au laboratoire, la couronne céramo-métallique est réalisée selon deux techniques :

Technique de la Céramique Stratifiée

Le métal de la couronne céramo-métallique est recouvert de trois couches de céramique :

- Céramique Opaque (Opaque Porcelain) : Recouvre le métal en dessous, initie le développement de l’aspect naturel de la teinte de la couronne et joue un rôle important dans le développement de la liaison entre la céramique et le métal.

- Céramique Dentine (Dentin) : Constitue l’essentiel de la couche de céramique de la restauration et lui donne, en grande partie, sa teinte.

- Céramique Émail (Enamel) : Confère à la restauration sa translucidité.

La stratification de la porcelaine se fait manuellement avec des pinceaux et nécessite plusieurs cuissons dans un four à céramique selon un protocole de cuisson dicté par le fabricant. À la fin de la stratification, la couronne est maquillée avec une céramique de maquillage qui contient des pigments et des colorants, et le tout sera recouvert d’une couche de céramique de glaçage dite Glasure.

Technique de la Céramique Pressée

Le métal de la couronne céramo-métallique est recouvert par une maquette sculptée en cire qui sera remplacée par une céramique. Pour cela, on doit utiliser un four spécial qui permet de transformer les lingotins de céramique en une céramique liquide à 930°C, qui sera coulée et pressée sur l’infrastructure métallique selon la technique de la cire perdue.

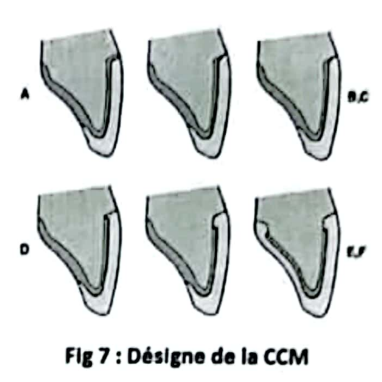

3. Formes de Contour des Infrastructures

L’armature métallique constitue un composant essentiel de la couronne céramo-métallique. Sa forme de contour confère à l’ancrage ses qualités de solidité. Elle doit tenir compte de :

- L’étendue des surfaces métalliques à recouvrir de porcelaine.

- La situation des contacts antagonistes.

- La jonction métal-céramique.

3.1 Pour les Dents Antérieures

L’infrastructure métallique recouvre tout le moignon. La largeur du bandeau métallique palatin est déterminée par l’impact des dents antagonistes, qui devra se situer sur le métal ou sur la céramique, mais toujours loin de la jonction métal-céramique. L’épaulement vestibulaire ne sera pas recouvert de métal dans un but esthétique.

(Fig. 7 : Désigne de la CCM)

3.2 Pour les Dents Cuspidées

Les contacts occlusaux doivent s’établir en général sur des surfaces métalliques.

- Dents Postéro-Supérieures (Prémolaires et Premières Molaires Supérieures) : La céramique peut recouvrir toutes les faces en laissant un bandeau métallique cervico-palatin (dents découvertes par le sourire).

- Dents Postéro-Inférieures (Prémolaires et Premières Molaires Inférieures) : La céramique pourra recouvrir seulement la face vestibulaire et la face occlusale.

4. Préparation de l’Infrastructure Métallique

4.1 Sculpture en Cire et Coulée Métallique

Dans un premier temps, la maquette en cire est construite sur le MPU au volume exact de la future couronne céramo-métallique terminée. Puis, les surfaces à recouvrir de céramique sont grattées dans la cire, créant ainsi des épaulements externes où doit s’arrêter la partie céramique, constituant de ce fait la continuité avec le métal (joint métal-céramique). La maquette en cire terminée doit avoir une épaisseur de 0.3 à 0.4 mm. Après finition de la sculpture en cire, on procède à une coulée métallique classique selon la technique de la cire perdue.

4.2 Préparation de l’Infrastructure Métallique

Après avoir été dégrossie avec l’instrumentation indiquée, l’infrastructure métallique est décapée pendant 20 minutes à l’aide d’une solution d’acide fluorhydrique à 25 %, contenue dans un bac de nettoyage aux ultrasons. Puis, elle est rincée à l’eau distillée pendant 10 minutes dans un bac à ultrasons. À partir de ce moment, il faut éviter de la toucher avec les doigts.

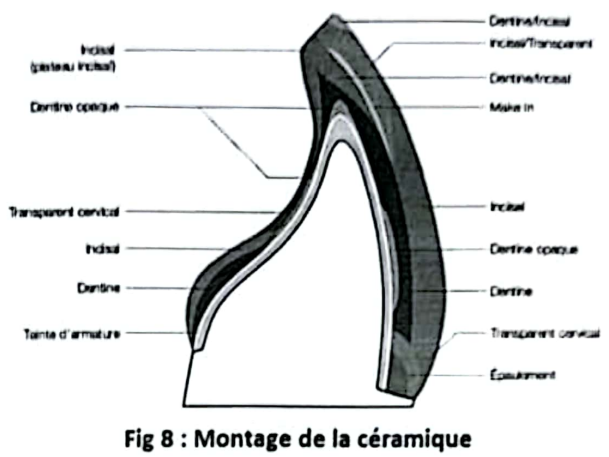

5. Montage et Cuisson des Couches de Céramique

Le montage de la céramique se fait avec des pinceaux spéciaux et la cuisson de ses différentes couches se fait dans un four automatique programmable sur lequel le temps, la température et la création du vide à l’intérieur du four (pompe à vide) sont contrôlés.

5.1 Élaboration de la Couche d’Opaque

La céramique opaque est la première couche appliquée sur l’infrastructure métallique ; son rôle est de masquer la couleur du métal. Appliquée avec un pinceau, elle doit être de consistance fluide et de teinte appropriée. Son épaisseur varie de 0.2 à 0.4 mm. On introduit l’armature dans le four à 600°C, puis la température est portée rapidement à 980°C sous vide, ce qui bloque l’oxydation. Par la suite, une deuxième couche d’opaque de consistance crémeuse est appliquée et cuite de 650°C à 980°C sous vide pendant 2 minutes. À la fin de cette étape, la pièce est sortie du four et refroidie à la température ambiante.

5.2 Élaboration des Couches Dentine et Émail

La couche de céramique dentine, qui constitue la plus grande masse de l’élément cosmétique, est appliquée au pinceau sur l’opaque en tenant compte de la teinte choisie. En général, les pâtes dentine sont colorées en rose et les pâtes émail en bleu, ce qui permet de contrôler la répartition des couches et leur épaisseur. Ces colorations disparaissent pendant la cuisson. La céramique dentine est sculptée en augmentant son volume compte tenu de la rétraction de la céramique pendant la cuisson.

(Fig. 8 : Montage de la céramique)

Le cycle de cuisson de cette étape est le suivant :

- Séchage à l’entrée du four pendant 3 minutes.

- Cuisson à la température indiquée par le fabricant (850°C à 980°C).

- Après cuisson de la couche dentine, une autre couche de céramique émail est appliquée de la même façon en respectant la morphologie de la dent et en tenant compte de l’occlusion.

- Au niveau du bord libre, on applique une couche de céramique incisale translucide de couleur indiquée par le praticien (bleue, grise ou blanche transparente).

- Cuisson de ces couches à une température comprise entre 850°C et 1010°C.

6. Finition de la Couronne Céramo-Céramique

Après la dernière cuisson de l’émail, la couronne céramo-céramique est dégrossie par suppression des excès de porcelaine à l’aide de meulettes et de pointes montées appropriées. Lorsque tous les impératifs de forme, de volume et d’occlusion sont satisfaits, la couronne est remise au four pour le glaçage final (820°C pendant 2 minutes), qui lui donnera son aspect final brillant et translucide.

La couronne céramo-métallique

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

La couronne céramo-métallique

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.