LESIONS PIGMENTEES DE LA MUQUEUSE BUCCALE

LESIONS PIGMENTEES DE LA MUQUEUSE BUCCALE

INTRODUCTION

La muqueuse orale, véritable carrefour multidisciplinaire, peut constituer le siège d’une grande variété de pathologies et lésions. Les lésions pigmentées, malgré leur rareté dans la cavité orale, représentent des entités cliniques diverses, allant d’une simple pigmentation physiologique à une manifestation d’ordre général, voire un processus malin. Elles peuvent être associées à des causes exogènes telles que l’intoxication par des métaux lourds, ainsi qu’à des causes endogènes, notamment les lésions liées à des désordres hormonaux.

Rares mais potentiellement dangereuses, ces lésions doivent faire l’objet d’un examen clinique et d’une anamnèse rigoureusement attentionnée de la part du médecin dentiste, parachevés par des examens complémentaires ciblés. Nous décrirons au fur et à mesure du cours plusieurs entités cliniques classifiées selon leur distribution et leur origine afin de pouvoir poser un diagnostic précis et, éventuellement, déterminer une démarche thérapeutique adéquate.

1. Rappels de notions fondamentales

1.1 Cavité orale

La cavité orale débute à la jonction entre la peau et les lèvres (vermillon). Elle représente le premier segment du tube digestif. Elle est délimitée en avant par les lèvres, latéralement par les joues, en arrière par l’isthme du gosier, et en bas par le plancher de la bouche. Les arcades dentaires divisent la cavité orale en deux parties :

- Une partie périphérique appelée vestibule buccal, située en dehors des arcades alvéolo-dentaires.

- Une partie centrale, la cavité buccale proprement dite, située en dedans des arcades, s’ouvrant en arrière dans l’oropharynx. Elle est limitée en haut par le palais dur (voûte palatine) et le palais mou (voile du palais), et en bas par le plancher buccal.

1.2 Muqueuse orale

La muqueuse buccale est en continuité avec le tissu cutané des lèvres. Elle tapisse l’ensemble des territoires suivants : lèvres, muqueuse jugale, langue, plancher de la bouche, gencives, palais dur et palais mou. Cette muqueuse est constituée d’un épithélium de revêtement en surface, séparé d’un tissu conjonctif (le chorion) par une membrane basale. La base de l’épithélium réalise des reliefs plus ou moins importants, formant des crêtes épithéliales entourant des papilles conjonctives.

Épithélium malpighien

L’épithélium de la muqueuse orale est un épithélium malpighien pavimenteux stratifié, kératinisé au niveau des muqueuses masticatrices et de la face dorsale de la langue, et non kératinisé au niveau des muqueuses bordantes. Il est constitué de plusieurs couches de cellules (kératinocytes) étroitement liées entre elles par des desmosomes, assurant une forte cohésion cellulaire.

Membrane basale

Elle constitue la limite entre l’épithélium de recouvrement et le chorion sous forme d’une mince bandelette, très fortement colorée au PAS (Periodic Acid-Schiff), et respectant les ondulations des crêtes épithéliales. La membrane basale est composée de la lamina densa, la lamina lucida et les fibres d’ancrage. Elle joue un rôle important d’ancrage et d’attache des kératinocytes.

Tissu conjonctif (chorion)

Le tissu conjonctif assure le support à l’épithélium. Il est habituellement subdivisé en trois zones :

- Couche superficielle ou papillaire (Lamina Propria) : Formée de tissu conjonctif lâche possédant de nombreuses papilles.

- Couche profonde ou réticulaire : Comporte un tissu conjonctif plus riche en fibres de collagène et en fibres élastiques.

- Sous-muqueuse : Sépare la muqueuse des muscles et de l’os, renfermant la graisse, les glandes salivaires accessoires, les vaisseaux sanguins et des nerfs.

1.3 Physiologie de la pigmentation de la muqueuse orale : Mélanogenèse

Les mélanocytes sont très peu nombreux au niveau de la muqueuse orale ; c’est donc essentiellement l’hémoglobine qui confère la coloration rosée de la muqueuse orale normale. La pigmentation physiologique mélanique de cette muqueuse est à peine visible.

L’acquisition d’une pigmentation mélanique est le résultat d’un processus complexe faisant intervenir une cascade de réactions rendant possible la mélanogenèse. Les mélanocytes, issus de la crête neurale, sont soumis durant l’embryogenèse à une cascade de stimulations pour devenir des mélanocytes fonctionnels. Leur fonction principale est la synthèse des mélanines ou mélanogenèse. Ce processus met en jeu différentes enzymes qui catalysent des réactions conduisant à la formation des pigments mélaniques dans des organites spécialisés appelés mélanosomes.

1.4 Généralités sur les lésions pigmentées de la muqueuse orale

Définitions

- Macule : Modification de couleur sans relief ni infiltration. Elle peut être érythémateuse, purpurique ou pigmentée. Ce sont des lésions élémentaires primitives correspondant à des modifications dans l’épithélium ou le chorion (dépôt de pigments ou multiplication des mélanocytes).

- Papule : Élévation en relief, non infiltrée, ne contenant pas de liquide, bien circonscrite et de petite taille. Elle traduit une augmentation de la masse épithéliale (hyperplasie) et/ou du chorion (œdème, infiltration cellulaire, surcharge).

Etiopathogénie

Une lésion pigmentée est une hyperpigmentation correspondant à une surcharge mélanique ou à une répartition anormale de la mélanine. Cette surproduction peut être causée par divers mécanismes endogènes :

- Hypermélanocytose : Augmentation du nombre de mélanocytes.

- Hypermélaninose : Augmentation de la quantité de mélanine dans l’épithélium sans modification du nombre de mélanocytes.

Les étiologies endogènes les plus communes incluent : pigmentation ethnique, grossesse, pathologies endocriniennes, infections, traitements médicamenteux, consommation de tabac, processus malin, carences vitaminiques. Les pigmentations exogènes sont généralement dues à l’implantation de corps étrangers dans la muqueuse buccale.

| Source | Étiologie | Exemples de lésions, syndromes ou maladies associés |

|---|---|---|

| Métal | Iatrogène, médicaments, environnement | Tatouage à l’amalgame, pigmentation par métaux lourds |

| Graphite / Encre | Traumatisme, artificielle, coutumes tribales | Tatouage au graphite |

| Médicaments | Traitements médicamenteux | Pigmentation induite par la minocycline |

2. Formes cliniques des lésions pigmentées de la muqueuse orale

2.1 Lésions pigmentées uniques

Lentigine

Lésion bénigne caractérisée par une macule brune, de taille stable (quelques millimètres à 1 cm), bien limitée. Elle siège le plus souvent sur les lèvres.

Éphélides

« Taches de rousseur » qui siègent principalement sur la peau mais peuvent se localiser sur les lèvres au niveau du bord vermillon. Leur nombre augmente et leur couleur fonce en été après exposition au soleil, pour parfois disparaître en hiver. Elles sont secondaires à une augmentation de l’activité mélanocytaire. Aucun cas de transformation maligne n’a été rapporté.

Macule mélanotique orale ou labiale

Lésion pigmentée bénigne, localisée préférentiellement sur les lèvres et les gencives (surtout maxillaires). Elle se présente sous forme d’une macule arrondie, pigmentée (2 à 10 mm), de couleur homogène variable (marron à noir), avec des bords souvent réguliers. Des formes linéaires ou à bords déchiquetés sont possibles. Pas de modification après exposition solaire (contrairement aux éphélides). Peut être congénitale ; plusieurs cas décrits sur la langue des nouveau-nés.

Naevus

Tumeur buccale bénigne rare, avec légère prédominance féminine. Le nævus buccal est souvent une lésion papuleuse régulière, infra-centimétrique, avec pigmentation homogène.

- Naevus mélanocytaire : Beaucoup moins fréquent sur la muqueuse buccale que sur la peau. Apparaît sous forme de papules légèrement surélevées, régulières, infra-centimétriques, avec pigmentation homogène (brun, gris-bleuâtre, presque noir, parfois non pigmenté) ou petites macules. Aucune transformation maligne rapportée. Diagnostic différentiel : macule mélanique, pigmentation physiologique, tatouage à l’amalgame, lésions vasculaires.

- Naevus bleu : Lésion mélanocytaire acquise bénigne, sous forme de macule ou papule lisse, asymptomatique, bleu ardoise ou bleu-noir (< 6 mm). Localisation préférentielle : palais dur, vestibule/muqueuse jugale, vermillon, gencives. Rare sur plancher buccal ou langue.

Mélanoacanthome

Lésion bénigne rare, sous forme de macule pigmentée régulière, souvent unique (formes multifocales décrites). Très pigmentée, hétérogène (marron à presque noir). Solitaire et asymptomatique, mais brûlures ou douleurs rapportées. Remarquable par une augmentation rapide de taille. Prédomine sur la muqueuse jugale ; lèvres, gencives ou palais moins souvent atteints.

Mélanome

Lésion pigmentée maligne à mauvais pronostic (< 30 % de survie à 5 ans) due à un diagnostic tardif et un envahissement osseux ou ganglionnaire précoce, favorisé par la riche vascularisation buccale. Pic vers 60 ans. Rare mais hautement malin, plus grave que les mélanomes cutanés. Prédomine sur muqueuse maxillaire (70-80 %, palais dur et gencive) ; autres localisations (gencive mandibulaire, rétro-molaire, muqueuses labiale/jugale) plus rares.

- Clinique : Macule(s) pigmentée(s) asymptomatique(s), évolutive(s), hétérogène(s) en couleur, à bords asymétriques. Découverte lors d’examens de routine ou soins dentaires. Formes nodulaires ou ulcérées possibles, avec lésions satellites. Nodules souvent ulcérés, hémorragiques, avec mobilité dentaire.

- Méthode ABCDE :

- Asymétrique

- Bords irréguliers, imprécis

- Couleur foncée, polychrome, inhomogène

- Diamètre > 6 mm

- Évolution (taille, couleur)

Diagnostic suspecté dès 2 critères présents.

Tatouage à l’amalgame et au graphite

Causes fréquentes de pigmentation endo-buccale, accidentelles ou secondaires à un phénomène électrolytique sur restaurations métalliques (amalgames, prothèses). Résultat d’une effraction muqueuse avec dépôt intra-muqueux.

- Clinique : Lésions infra-centimétriques, bleu-gris, asymétriques ou allongées. Sites privilégiés : gencive, muqueuse alvéolaire. Multiples possibles ; opacités pas toujours visibles en radiologie.

- Enfants : Traumatisme avec stylo graphite, surtout au palais.

2.2 Lésions pigmentées diffuses

2.2.1 Lésions pigmentées diffuses isolées

Pigmentation physiologique ou ethnique

Pigmentation brune diffuse chez patients à peau foncée, localisée sur gencive attachée (épargne gencive marginale et papilles dentaires), muqueuses jugales, labiales, papilles fongiformes. Macules ou plages très pigmentées, peu homogènes, mal limitées. Aucune dégénérescence maligne rapportée.

Tatouage cosmétique

Pratique volontaire pour colorer les tissus (valoriser les dents). Introduction de charbon sous muqueuse, identifiable par forme, localisation, contexte culturel. Plage gris-noir bleuté.

Pigmentation post-inflammatoire

Séquelles d’inflammation préexistante. Forme classique : lichen nigricans (lichen plan pigmenté). Macules mélaniques brunâtres avec stries kératosiques typiques (parfois absentes, rendant la différenciation difficile avec mélanose tabagique ou pigmentation ethnique).

Maladie de Laugier-Hunziker

Maladie rare, acquise, post-puberté. Macules mélanotiques plus ou moins confluentes sur muqueuse orale (lèvres fréquentes, versant cutané respecté ; muqueuses jugales, palatine concernées). Mélanonychie (bande ou diffuse), pigmentation muqueuse génitale, anale, oculaire possibles.

2.2.2 Lésions pigmentées diffuses associées à une maladie générale

Maladie d’Addison

Insuffisance surrénalienne rare (auto-immune, infectieuse, tumorale) avec déficit en aldostérone et cortisol. Fatigue intense, nausées, douleurs abdominales, perte de poids, hypermélanose cutanée diffuse (plis, zones découvertes). Pigmentation orale diffuse (palais, langue), brune ou grisâtre, pouvant révéler la maladie. Due à une augmentation d’ACTH stimulant les mélanocytes.

Carences nutritionnelles

Carences en folates et vitamine B12 (dénutrition, malabsorption : maladie cœliaque, Crohn) s’accompagnent d’une pigmentation pseudo-addisonienne de la muqueuse orale et des téguments.

Syndrome LEOPARD

Syndrome héréditaire autosomique dominant : Lentigines, Électrocardiographiques anomalies, Oculaires anomalies, Pulmonaire sténose, Anomalies génitales, Retard de croissance, Deafness (surdité). Lentigines brun-noir (< 5 mm) sur extrémité céphalique, haut du corps, région péribuccale.

Syndrome de Carney

Syndrome rare autosomique dominant. Lésions lenticulaires pigmentées centro-faciales, péri-orificielles, muqueuses labiales, conjonctives. Apparaissent dans la première décennie (lentigines, éphélides, nævi bleus). Myxome cardiaque, anomalies endocriniennes (hypophyse, testicules, glande mammaire).

2.2.3 Lésions pigmentées diffuses associées à une dermatose

Syndrome de Peutz-Jeghers

Génodermatose autosomique dominante : polypose hamartomateuse digestive + lentigines cutanéo-muqueuses labiales. Risque de tumeurs malignes (ovaire, testicule, col utérin, pancréas). Gravité liée aux polypes (risque de cancer).

- Lentigines : Noires à marron, lèvre inférieure, face, gencive, muqueuses jugale/palatine. Fréquentes à la naissance, persistant en muqueuse buccale (s’estompent ailleurs à l’âge adulte). Atteintes nasale, oculaire, génitale, doigts, orteils décrites.

- Traitement : Taches bénignes, sans risque de mélanome, mais surveillance pour cancers internes (colorectaux surtout). Diagnostic précoce via lésions buccales.

Nævus d’Ota

Lésion congénitale (naissance, enfance, adulte), limitée au territoire des 1ère et 2ème branches du nerf trijumeau. Pigmentation brun foncé à bleu ardoisé (muqueuse oculaire, nasale, palais dur). Dégénérescence plus fréquente chez sujets à peau blanche qu’asiatiques.

2.2.4 Lésions pigmentées diffuses associées à une intoxication

Tabac

Mélanose tabagique : pigmentation brune claire, voile mal limité sur muqueuse buccale (souvent gencive, mais ubiquitaire). Bénigne, due à hyperactivité mélanocytaire réactionnelle.

Origine médicamenteuse

Hyperpigmentation progressive, asymptomatique, souvent fortuite. Macules diffuses/multifocales/localisées, homogènes ou non (marron, noir, gris-bleu). Atteinte palatine évocatrice. Régressent souvent à l’arrêt du médicament.

- Minocycline/Tétracyclines : Pigmentation dents (émail, racines), os (muqueuse pseudo-pigmentée par transparence : palais, sillon mucoalvéolaire), muqueuse directe (gencive, palais, lèvres, langue, jugale ; bleu-noir à gris). Pigmentation cutanée, ophtalmique, unguéale possible. Cyclines : dyschromie dentaire (éviter chez femme enceinte, enfant < 8 ans).

- Chimiothérapies : Hydroxyurée, cyclophosphamide, taxanes (docetaxel, paclitaxel), fluorouracile, doxorubicine, bléomycine, busulfan, pemetrexed, cytarabine. Macules brunes, homogènes, parfois confluentes (muqueuse non kératinisée : plancher, jugale ; parfois palais, langue). Découverte fortuite, parfois post-traitement.

- Imatinib : Pigmentation palatine bleu-gris caractéristique.

- Autres : Antipaludéens, zidovudine, interféron alpha, tacrolimus, contraceptifs oraux.

Sels de métaux lourds

- Plomb (saturnisme) : Intoxication professionnelle (imprimerie) ou accidentelle (enfants : peinture crayons). Stomatite érythémateuse diffuse, liseré ardoisé (liseré de Burton) le long des collets dentaires. Atteintes neurologiques graves.

- Bismuth : Avant pénicilline (syphilis), stomatites érythémateuses, liseré gingival bleu, taches bleutées muqueuses (accumulation métallique).

- Mercure : Pigmentation muqueuse, liseré gingival brun des collets dentaires.

- Argent (argyrisme) : Intoxication chronique professionnelle (bijoutiers, photographes). Coloration gris métallique (peau, viscères, muqueuses oculaires/orales), définitive même après arrêt.

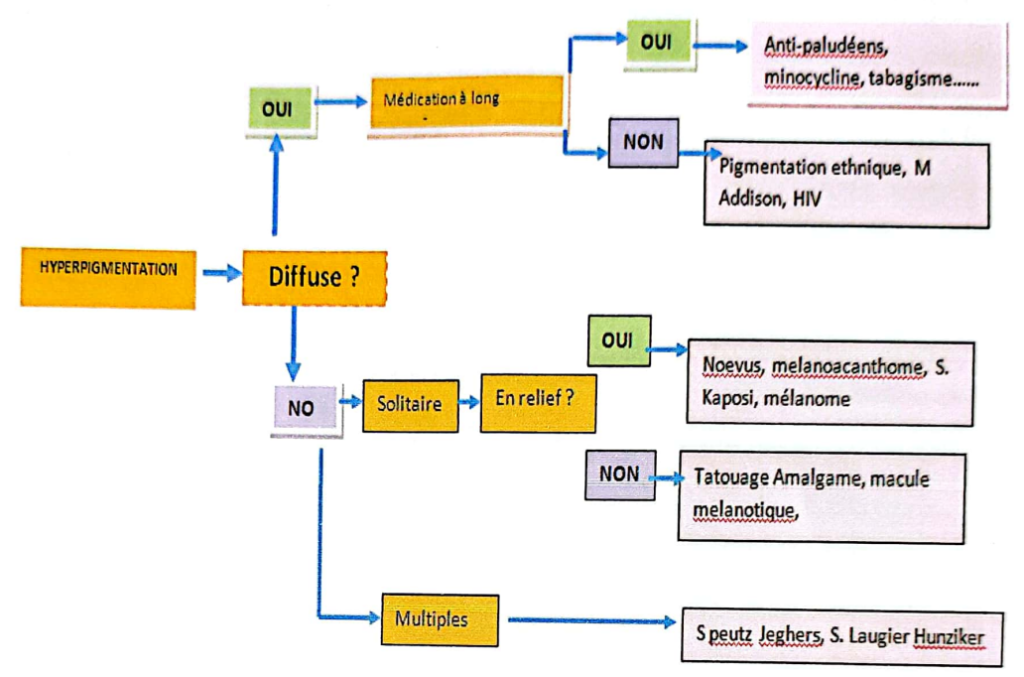

3. Démarche diagnostique et thérapeutique

3.1 Démarche diagnostique

3.1.1 Anamnèse médicale

Temps fondamental pour cerner :

- État civil : Nom, prénom, date de naissance, adresse, profession.

- Antécédents : Médico-chirurgicaux, prises médicamenteuses, allergies, carences vitaminiques, familiaux.

- Facteurs de risque : Statut alcoolo-tabagique (paquet-année), volume/type d’alcool, drogues.

- Motif de consultation : Découverte fortuite ou symptomatologie (douleurs, picotements, brûlures, gêne, changement coloration).

- Histoire de la lésion :

- Date d’apparition, durée.

- Aspect initial.

- Mode de début (brutal/progressif ; localisé/étendu).

- Mode évolutif (aigu, récidivant, chronique).

- Antécédents locaux (topiques, restaurations dentaires, épisodes similaires, facteurs risque : pratiques sexuelles, voyages).

- Signes fonctionnels : douleur, prurit, dysphagie, altération goût.

- Signes généraux : fièvre, asthénie, amaigrissement.

- Signes associés : hyperpigmentation cutanée, adénopathies.

3.1.2 Examen clinique

Examen exobuccal

- Inspection : Lésions/pigmentations (visage, péribuccal, lèvres, extrémités supérieures), particularités phanères (ongles), lésions oculaires.

- Palpation : Région cervicale (tuméfaction glandes salivaires, adénopathies, lésion thyroïdienne, vasculaire, tumorale).

Examen endobuccal

Systématique, sous bon éclairage, avec miroir, abaisse-langue, précelles, compresses ; prothèses amovibles retirées.

- Inspection : État dentaire, hygiène bucco-dentaire. Pour une affection muqueuse :

- Nature lésion.

- Caractère isolé/multiple.

- Couleur, taille, forme.

- Topographie, étendue.

Lésions bénignes : bords réguliers, petites, symétriques, couleur uniforme, plates ou légèrement surélevées. Malignité : bordures irrégulières, variations couleur, ulcération.

- Palpation : Relief/infiltration, caractère souple/induré, suintement, sensibilité.

3.1.3 Examens complémentaires

Biopsie

Diversité des lésions pigmentées rend la distinction bénin/malin difficile par clinique seule. Biopsie nécessaire pour diagnostic certain, avec examen histopathologique (anatomopathologiste). Réalisée sous anesthésie locale, conditions aseptiques, bistouri froid ou punch. Contre-indiquée si forte suspicion mélanome (biopsie-exérèse recommandée).

Photographie

Complète fiche observation, sert à surveillance, diagnostic, suivi thérapeutique, formation médicale. Accord patient requis.

3.2 Options thérapeutiques

Abstention/Surveillance

Pas de prise en charge spécifique si données cliniques suffisent et pas de risque malin :

- Lentigines, éphélides, macule mélanotique orale/labiale, macules exogènes, lésion Laugier-Hunziker, lentigine Peutz-Jeghers (surveillance cancers associés), pigmentation physiologique/ethnique, mélanose tabagique (réversible post-arrêt), lésion Addison, lésions médicamenteuses (régressent à l’arrêt).

Exérèse

Si suspicion, exérèse avec histopathologie pour confirmer diagnostic :

- Tatouages (amalgame : radiographie ; non radio-opaque : exérèse systématique), nævus, mélanoacanthome, lésion post-inflammatoire (histopathologie obligatoire).

Dépigmentation

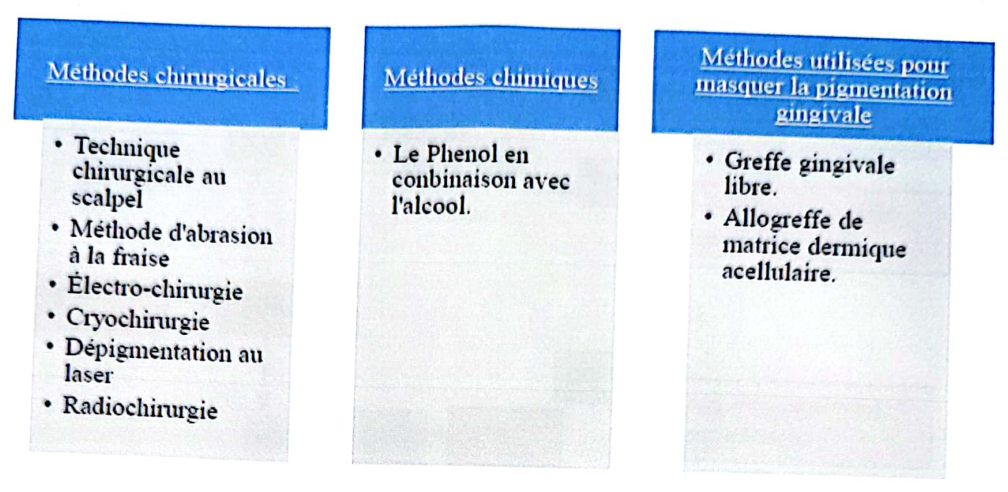

Indication esthétique (patient, lésion apparente, ligne sourire haute). Diagnostic sûr requis. Techniques (Roshni & Nandakumar, 2005) :

- Chirurgie scalpel, abrasion fraise, électro-chirurgie, cryochirurgie, laser, radiochirurgie, phénol + alcool, greffe gingivale libre, allogreffe matrice dermique acellulaire.

Prise en charge multidisciplinaire

Mélanome

Validée en RCP spécialisée. Sans métastases : exérèse complète. Curage ganglionnaire débattu (systématique ou si métastases confirmées). Radiothérapie adjuvante : rôle incertain (contrôle locorégional, morbidité possible) ; primaire pour tumeurs inopérables ou patients âgés. Surveillance clinique/scanographique régulière.

Syndromes rares (LEOPARD, Carney)

Pas de traitement spécifique. Prise en charge pluridisciplinaire, symptomatique selon anomalies/organe.

Conduite à tenir face à une lésion pigmentée de la muqueuse orale

CONCLUSION

Les lésions pigmentées de la muqueuse orale sont relativement rares. Toutefois, elles peuvent se présenter sous divers aspects, allant d’une simple lésion focale à des lésions diffuses. La connaissance des lésions permet de diagnostiquer précocement l’apparition d’un processus malin ou d’une pathologie d’ordre général sous-jacente, d’autant plus qu’aucun facteur de risque n’a été décrit pour le mélanome buccal, dont la pathogénie, contrairement au mélanome dermique, reste inexpliquée à ce jour. Le médecin dentiste occupe une place importante non seulement dans le dépistage précoce de ces lésions, mais aussi dans la prise en charge et la surveillance post-opératoire du patient au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

BIBLIOGRAPHIE

- Szpirglas, Henri, et Lotfi Ben Slama. Pathologie de la muqueuse buccale. Elsevier Masson, 1999.

- Brygo A. Chapitre 1 : Anatomie et histologie de la cavité buccale. In : Ben Slama L et al. Pathologie de la muqueuse buccale. L’Européenne d’Édition, 2009.

- Fricain J-C, Sibaud V. Pigmentations de la muqueuse buccale. Pathologie buccale (2ème partie). Elsevier Masson SAS, mars 2017.

- Tarakjia B et al. Review: Diagnosis of oral pigmentations and malignant transformations. Singapore Dental Journal 35. Elsevier B.V., 2014.

- Sibaud V, Fricain J-C, Baran R, Robert C. Anomalies pigmentaires induites par les traitements anti-cancéreux. Première partie : les chimiothérapies. Annales de dermatologie et vénéréologie, 140, 183-196. Elsevier Masson, 2012.

- Rehab A et al. Gingival pigmentation (cause, treatment and histological preview). Future Dental Journal. Faculty of Oral & Dental Medicine, Future University. Production and hosting by Elsevier B.V., 2017.

- Meyer M et al. Mélanome de la muqueuse buccale : à propos de deux cas. 54ème Congrès de la SFMBCB, 03008. Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2011.

LESIONS PIGMENTEES DE LA MUQUEUSE BUCCALE

Voici une sélection de livres:

“Orthodontie de l’enfant et de l’adulte” par Marie-José Boileau

Orthodontie interceptive Broché – Grand livre, 24 novembre 2023

ORTHOPEDIE DENTO FACIALE ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE

Nouvelles conceptions de l’ancrage en orthodontie

Guide d’odontologie pédiatrique: La clinique par la preuve

Orthodontie linguale (Techniques dentaires)

Leave a Reply