Les luxations des ATM

Introduction

Les luxations temporo-mandibulaires constituent l’un des désordres articulaires les plus fréquemment rencontrés en pratique quotidienne. Elles se définissent par la perte des rapports normaux entre les surfaces articulaires condylienne et temporale. Elles peuvent être unilatérales ou bilatérales, antérieures, supérieures médiales ou postérieures. Cette pathologie est invalidante pour le patient avec impossibilité de mastiquer ou de parler, ceci étant en rapport notamment avec les douleurs musculaires. Réduites immédiatement, elle est sans gravité. Mais, lorsqu’elles ne sont pas réduites à temps, elles peuvent avoir des conséquences graves, aussi bien fonctionnelles qu’esthétiques.

1. Définitions :

La luxation des ATM est la perte des rapports normaux entre les surfaces articulaires ; c’est-à-dire entre le processus condylien mandibulaire et l’éminence temporale. On différencie ces luxations en :

- Luxation condylienne ou condylo-glénoidienne (luxation dynamique) qui apparaît souvent pendant les mouvements exagérés de la mandibule tels que : le rire, le bâillement… etc. Dans ce cas, le condyle mandibulaire quitte totalement la cavité glénoïde et n’arrive plus à réintégrer sa place.

- Dysfonction du complexe condylo-discal qui est une luxation fonctionnelle survenant pendant les mouvements normaux de la mandibule : Luxation discale réductible (LDR) ou irréductible (LDI). Ce type de luxation ne fera pas l’objet de ce cours.

2. Anatomie descriptive de l’ATM :

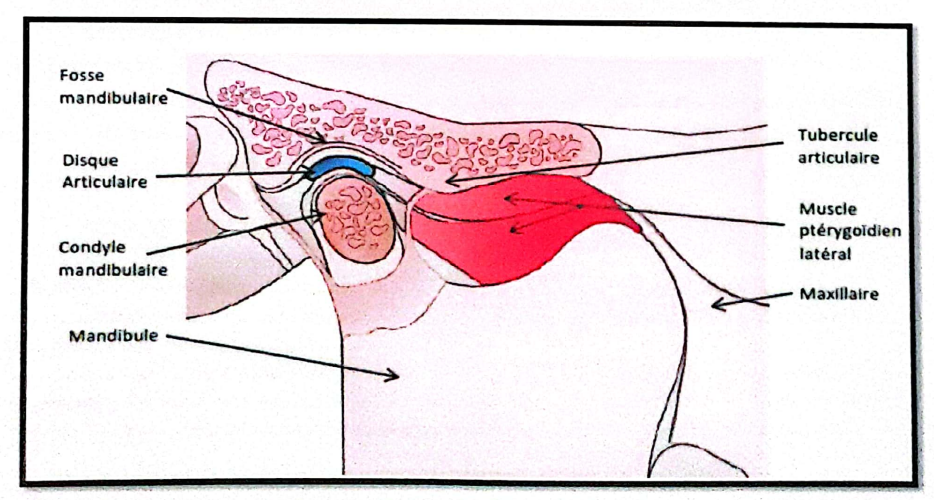

L’ATM est une synoviale, de type bi-condylaire qui lie le condyle de la mandibule à la fosse glénoïde de l’os temporal (Fig 01). Le terme synovial fait référence aux types d’articulations liées par une capsule articulaire.

Fig 01 : Coupe Sagittale – Vue latérale – Articulation Temporo-mandibulaire en bouche fermée.

2.1. Surfaces articulaires :

L’os temporal : il comporte

- L’éminence temporale qui est une saillie convexe ; constituée par la racine transverse de l’apophyse zygomatique.

- La fosse mandibulaire (cavité glénoïde) : cavité creusée dans l’os temporal.

L’éminence mandibulaire (condyle) : partie terminale du ramus.

2.2. Les moyens de glissement :

- Disque : c’est un fibrocartilage, elliptique, à la forme d’une lentille biconcave, qui va s’interposer entre les 2 surfaces articulaires. Non vascularisé et non innervé ; toute lésion discale est irréversible.

- La synoviale : les membranes synoviales délimitent deux chambres sus- et sous-discales qui ne communiquent pas entre elles. La membrane synoviale est mince et sécrète un liquide synovial visqueux de lubrification articulaire.

2.3. Moyens d’unions :

- Capsule : manchon fibreux, collagénique qui encercle la totalité de l’ATM et adhère au pourtour du disque.

- Ligaments : le rôle principal est d’éviter tout excès fonctionnel lors des mouvements d’ouverture et de fermeture. Leur altération peut favoriser un excès de propulsion et entraîner ainsi une luxation condylienne.

- Ligaments intrinsèques : le ligament latéral externe et le ligament latéral interne.

- Ligaments extrinsèques : stylo-mandibulaire, sphéno-mandibulaire et ptérygomandibulaire.

2.4. Structures musculaires :

Les muscles élévateurs :

- Le muscle masséter (élévation et propulsion).

- Le muscle temporal (élévation pure et rétropulsion).

- Le muscle ptérygoïdien médial (élévation et propulsion, diduction).

- Le muscle ptérygoïdien latéral (actif au cours de tous les mouvements mandibulaires : circonduction).

Les muscles abaisseurs : Ont en commun leurs attaches sur l’os hyoïde.

- Les muscles sus-hyoïdiens : digastrique, mylo-hyoïdien, génio-hyoïdien, stylo-hyoïdien.

- Les muscles sous-hyoïdiens : sterno-cléido-hyoïdien, omo-hyoïdien, thyro-hyoïdien, sterno-thyroïdien.

3. Physiologie de l’ATM :

L’ATM est une articulation sollicitée environ 2000 fois dans une journée. C’est la seule articulation de la face qui soit mobile avec comme particularité physiologique la synergie obligatoire des deux articulations. Les mouvements de l’ATM sont contrôlés par les actions combinées des muscles et des ligaments ; les muscles produisent la force nécessaire pour engendrer le mouvement, tandis que les ligaments jouent un rôle de contrôle, en limitant leurs amplitudes de mouvement.

Ces mouvements peuvent être présentés ainsi :

- Ouverture – fermeture ;

- Propulsion – rétropulsion ;

- Diduction.

En situation de repos physiologique, la tête condylienne est centrée dans la fosse glénoïde. Le disque articulaire se situe entre les surfaces articulaires.

L’ouverture de la mandibule est guidée par l’action des muscles abaisseurs (rotation) et du muscle ptérygoïdien latéral (translation).

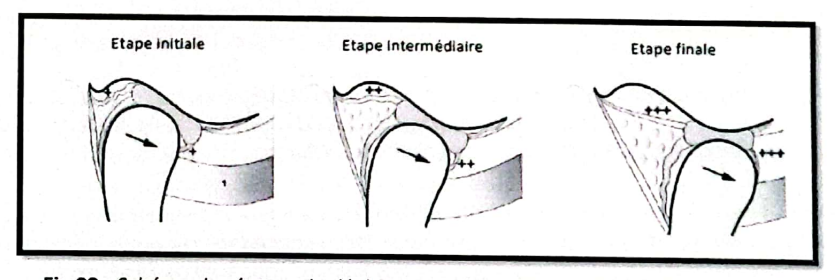

- Dans un premier temps, l’ouverture débute avec une rotation pure de l’ensemble condyle-disque. Cette rotation produit un déplacement du disque vers la région postérieure où il est plus stable.

- Dans un second temps, le ménisque va s’étendre sous la pression musculaire et débute la translation de l’ensemble condyle-ménisque. Le disque est passivement emmené dans la direction antérieure grâce à l’effet du condyle. Le condyle mandibulaire continue son chemin en bas et en avant.

- La troisième étape démarre quand le disque est mis en tension par les freins discaux (tissu rétrodiscal et ligaments). Le condyle atteint son déplacement maximal et effectue une rotation sous le disque.

Fig 02 : Schéma des étapes du déplacement du condyle pour le cycle d’ouverture.

4. Etiopathogénie :

La luxation de l’ATM est une affection à l’étiologie complexe, dont les composantes peuvent être classées en facteurs déclenchants et facteurs contributifs.

L’événement Déclencheur :

- Traumatismes directs = chocs directs sur la mandibule survenant lors d’une chute, d’un accident, d’un coup ou même d’un bâillement.

- Les traumatismes peuvent être également d’origine iatrogène dès lors que l’ouverture buccale se réalise de façon forcée et prolongée : anesthésie générale (intubation), avulsion de dents de sagesse, chirurgie orale ou même longues séances de soins dentaires.

Facteurs Contributifs :

- Troubles occlusaux : ont été proposés comme le premier facteur étiologique de la pathologie articulaire :

- Édentations postérieures non compensées.

- Dysmorphoses Maxillo-Mandibulaires (classe II, classe III).

- Béance antérieure.

- Occlusion croisée.

- Surplomb incisif horizontal important.

- Interférences, surtout en latéralité.

- → Chez la plupart des patients présentant une luxation des ATM, on retrouve dans les antécédents, des signes de D.A.M.

- Facteurs Anatomiques : tels qu’un condyle de petite taille, une fosse glénoïde et une éminence articulaire peu profondes et une laxité des ligaments et de la capsule sont plus propices à la luxation.

- Bruxisme et Parafonctions : Certaines parafonctions peuvent induire des traumatismes intrinsèques ou microtraumatismes sur les différentes structures articulaires. Par exemple, une mastication fréquente de chewing-gum ou un serrement des dents, ainsi que le bruxisme nocturne.

5. Diagnostic de la luxation condylienne :

Le diagnostic de la luxation condylienne est simple, cependant ; il ne faut pas la confondre avec les autres pathologies de l’ATM (subluxation, fracture condylienne …). Un examen clinique soigneux, complété, si besoin par des clichés radiographiques.

5.1. Interrogatoire :

Le patient généralement consulte en urgence (luxation totale de l’ATM). Les renseignements sont souvent fournis par l’entourage ou les accompagnants, car, en cas de luxation, le patient a souvent du mal à s’exprimer correctement.

- État-civil, âge.

- Circonstances de survenue : bâillement, rire aux éclats, vociférations, vomissements, traumatisme accidentel ou iatrogène (ouverture buccale prolongée lors d’un soin dentaire).

- Caractère inaugural ou récidivant.

- Le délai entre la survenue de l’accident et la consultation.

- Une éventuelle tentative de réduction.

- Une administration de médicaments à type d’antalgiques, de myorelaxants ou d’hypnotiques.

5.2. Examen clinique :

Examen exo-buccal :

À l’inspection, on note :

- Un patient bloqué en bouche ouverte.

- Un faux prognathisme mandibulaire.

- Une dépression au niveau de la région pré-tragienne.

- La palpation :

- Confirme la vacuité de la cavité glénoïde et retrouve le condyle mandibulaire en avant du condyle temporal.

Examen endo-buccal, on note :

- Une béance antérieure et absence de contact postérieur.

- Souvent une édentation partielle étendue qui est un facteur favorisant dans la survenue des luxations de l’ATM.

- L’hypersialorrhée (incontinence salivaire) qui est habituelle et aggravée par la difficulté à déglutir.

R 1 : Le diagnostic de luxation de l’ATM repose essentiellement sur l’interrogatoire et l’examen clinique. Devant l’urgence et l’évidence du diagnostic, le bilan radiologique sera demandé après réduction de la luxation (en cas de luxation antérieure) et selon la forme clinique (en cas de fracture associée suspecte).

6. FORMES CLINIQUES :

La luxation de l’articulation temporo-mandibulaire est un déplacement de la tête condylienne hors de la fosse glénoïde, au-delà de l’éminence articulaire, et qui ne se réduit pas spontanément. Elle représente 3 % de toutes les luxations d’articulations signalées dans le corps.

La luxation antérieure aiguë est généralement un événement isolé et se produit souvent à la suite d’un traumatisme facial ou d’une ouverture excessive de la bouche. Les luxations postérieures et supérieures se produisent le plus souvent à la suite de coups directs sur le menton en position fermée et en position partiellement ouverte, respectivement, tandis que les luxations médianes et latérales sont généralement associées à des fractures de la mandibule.

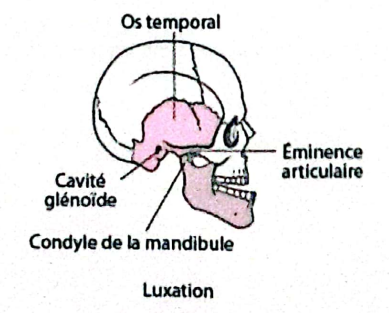

6.1. LUXATION ANTÉRIEURE :

La tête condylienne passe en avant de l’éminence temporale et reste bloquée ne pouvant réintégrer la cavité glénoïde, empêchée par la saillie de l’éminence temporale et la contracture des muscles élévateurs.

Fig 03 : Luxation condylienne antérieure.

6.1.1. Luxation antérieure bloquée :

- C’est la forme la plus fréquente.

- Le condyle mandibulaire glisse sous le tubercule articulaire, le dépasse et reste bloqué en avant. Il ne peut plus en ressortir à cause de la tonicité musculaire.

- Sur le plan anatomique :

- Le ménisque reste solidaire de l’os temporal par son frein postérieur.

- La capsule est déchirée dans sa partie antéro-inférieure.

- Les ligaments latéraux sont intacts.

- Le ligament antérieur est déchiré.

Luxation antérieure bilatérale bloquée :

- La bouche est béante avec difficulté à obtenir un contact labial et dentaire.

- Un faux prognatisme.

- Douleurs intenses en rapport avec un spasme des muscles masticateurs.

- Le menton est abaissé, projeté vers l’avant, les joues sont creuses.

- La fermeture buccale reste impossible.

- La béance incisive peut atteindre 4 à 5 cm alors que les molaires sont rapprochées et peuvent même se toucher.

- Incontinence salivaire et difficultés à l’élocution.

- La palpation des surfaces articulaires met en évidence une dépression pré-tragienne douloureuse.

- La tête condylienne est perceptible en avant.

La luxation antérieure unilatérale :

Elle est moins fréquente que la précédente. La symptomatologie est unilatérale :

- La bouche est victoryerte d’un seul côté (déviée).

- Le menton est dévié du côté sain.

- La joue est aplatie et tendue du côté luxé et creuse du côté non luxé.

- La joue du côté sain est creusée par le relâchement musculaire.

Traitement :

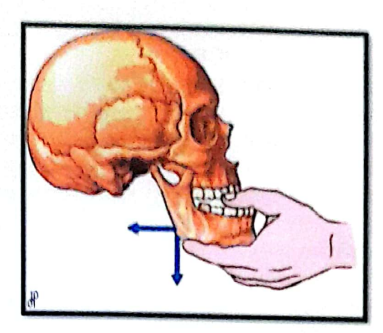

Repose essentiellement sur la réduction manuelle par la manœuvre « de Nélaton ». Lorsque la luxation est récente, sa réduction peut être réalisée sans prémédication :

- Le patient est assis face au praticien qui est debout.

- Le praticien place ses pouces sur la face occlusale des molaires inférieures et ses autres doigts (extrabuccaux) empoignent les branches horizontales de la mandibule.

- Il effectue d’abord un mouvement d’abaissement par appui sur les molaires afin de désenclaver les condyles mandibulaires.

- Puis, il réalise une rétropulsion de la mandibule pour que les condyles réintègrent leurs cavités glénoïdes.

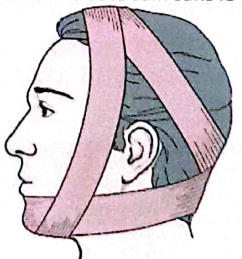

Fig 04 : Schéma de la manœuvre de Nélaton.

Lorsque la manœuvre échoue après plusieurs tentatives ou si le délai écoulé est très long, la réduction se fera sous anesthésie générale.

- Dans tous les cas, un bandage péricrânien (fronde mentonnière) est mis en place pendant plusieurs jours (3 à 4 jours) afin de limiter les risques de récidive, au même titre qu’une alimentation semi-liquide.

- Des traitements médicamenteux visant à limiter les phénomènes douloureux (Antalgiques ou AINS) et à lutter contre l’installation d’une contracture musculaire (Myolastan°) sont prescrits.

- Des conseils de limitation d’ouverture buccale pendant la période de consolidation ligamento-capsulaire (6 semaines minimum) sont donnés. Une radiographie panoramique peut être réalisée afin de s’assurer de la bonne réduction de la luxation.

- N.B : Pour la luxation bloquée unilatérale ; la manœuvre de Nélaton est appliquée seulement du côté luxé, la deuxième main maintient le côté sain sans le forcer.

Fig 05 : Bandage péricrânien.

6.1.2. Luxations antérieures récidivantes :

Les luxations « Bloquées », même correctement réduites et suivies d’une immobilisation suffisamment prolongée, peuvent récidiver. Les premières récidives peuvent nécessiter de nouvelles manœuvres de réduction, soit manuelle, soit sous anesthésie générale, mais au fil du temps et au fil des récidives, ces luxations deviennent de plus en plus faciles à réduire, mais aussi de plus en plus fréquentes.

La luxation condylo-glénoïdienne est permise par une distension ou une hyperlaxité des structures ligamento-capsulaires. Cette distension ligamentaire peut rentrer dans le cadre d’une hyperlaxité ligamentaire localisée ou généralisée à l’ensemble des articulations. Elle peut également être la conséquence d’un dysfonctionnement articulaire induit par un trouble occlusal.

- Dans les cas de trouble occlusal, celui-ci doit être corrigé avant tout geste chirurgical éventuel s’adressant à la prévention de la luxation. Si malgré le traitement occlusal la luxation récidivante persiste, un geste chirurgical est alors envisagé.

- Dans ces cas d’hyperlaxité ou dans les cas de luxation persistante après traitement occlusal, si les manifestations cliniques sont invalidantes, on propose un geste chirurgical.

Le geste chirurgical qui nous semble le plus satisfaisant est la mise en place d’une butée en titane préfabriquée de type Aubry-Palfer, encastrée dans une saillie verticale juste en avant du tubercule antérieur du zygomatique et fixée à l’arcade zygomatique, ou l’augmentation de hauteur du tubercule zygomatique selon une technique chirurgicale de type Norman. Les interventions de type Myrhaug (suppression du condyle temporal) semblent devoir être réservées aux patients âgés.

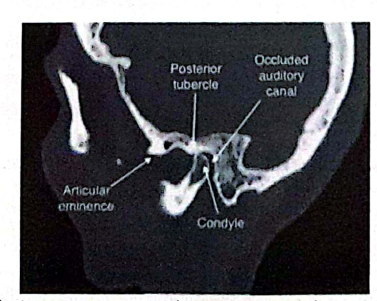

6.2. Luxations Postérieures :

Rares, elles surviennent après un choc horizontal, le condyle enfonçant le tympanal. Le condyle peut être fracturé. Elles s’accompagnent :

- D’une limitation d’ouverture buccale voire un trismus serré.

- D’une malocclusion avec Rétro-mandibulie.

- De douleurs préauriculaires, d’otorragie, canal Auditif Obstrué et quelques fois d’hypoacousie.

- La TDM confirme la fracture du tympanal et le déplacement du condyle mandibulaire.

Traitement :

- Si le condyle n’a pas repris sa place, il est possible de le dégager par des pressions dirigées d’abord en bas, puis en bas et en avant.

- Une brève immobilisation de la mandibule, suivie de rééducation et quelque fois d’un calibrage du conduit auditif sont nécessaires.

- Ces luxations sont quelques fois irréductibles nécessitant une résection des condyles.

Fig 06 : La tomodensitométrie montre un Dislocation condylienne postérieure gauche, dans lequel le condyle était situé en arrière du tubercule glénoïdien postérieur avec violation du CAE ; aucune fracture de la base crânienne n’a été identifiée.

6.3. Luxations Supérieures :

Ces luxations sont extrêmement rares. Elles surviennent après un choc vertical très violent, bouche ouverte, le condyle s’enfonce dans la fosse cérébrale moyenne (sachant que les parois latérales de la fosse glénoïde sont bien développées, contrairement au toit qui consiste en une fine lamelle osseuse séparant le condyle de la fosse crânienne moyenne). L’ouverture buccale est d’emblée très limitée.

La TDM montre le déplacement intra-crânien du condyle et la fracture de la base du crâne ; ce qui donne une association neurologique.

L’objectif du traitement dans ces cas est la réduction du condyle, le rétablissement d’une occlusion stable et la prévention des complications neurologiques à l’avenir.

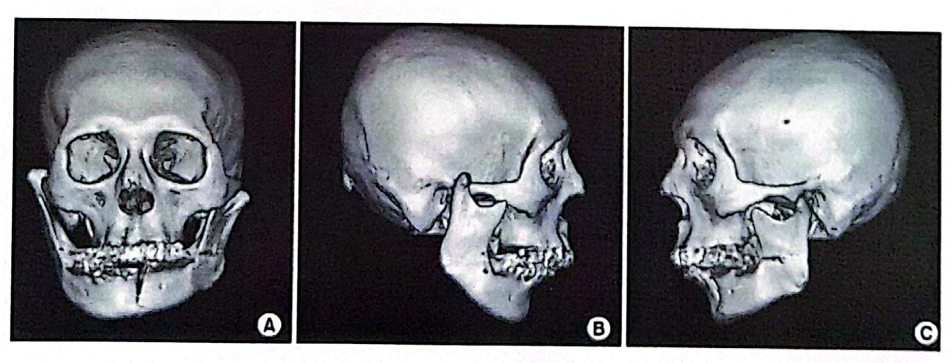

6.4. Luxations Latérales :

Très rares, elles sont consécutives à un choc latéral violent, déterminant d’un côté une luxation en dedans et de l’autre côté une luxation en dehors, associées le plus souvent à une fracture condylienne. À l’examen, on note un abaissement de la mandibule qui est bloquée. La cavité glénoïde est vide du côté de traumatisme, alors que le condyle est saillant de l’autre côté. On note une déviation latérale de la mandibule.

Fig 07 : Reconstruction TDM 3D montrant la luxation bilatérale des condyles située latéralement à l’arcade zygomatique et associée à une fracture symphysaire.

- A. La vue postéro-antérieure montre une fracture symphysaire avec un déplacement latéral marqué du côté gauche de la mandibule.

- B. La vue latérale droite montre la tête condylienne droite luxée supérieurement-latéralement par rapport à l’arcade zygomatique.

- C. Vue latérale, côté gauche.

CONCLUSION

La luxation des ATM est une pathologie complexe, tant par les manifestations cliniques variées que par le caractère multifactoriel des étiologies. La prise en charge est toujours délicate, et il est important de poser un bon diagnostic pour choisir un plan de traitement adéquat qui ne se limite pas à un protocole unique et applicable à tous les patients.

Les luxations condyliennes sont surtout antérieures ; la manœuvre de Nélaton doit être connue et maîtrisée par tous les médecins dentistes afin de diminuer la durée de la luxation ; car non réduites elle peut avoir des conséquences lourdes aussi bien fonctionnelles qu’esthétiques.

Références bibliographiques :

- Kim BC, Samayoa S, Kim H. Reduction of superior-lateral intact mandibular condyle dislocation with bone traction hook. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 1 oct 2013;39:238-41.

- Chen I, Chang CM, Yuan-Chien Chen M, Chen KJ. Traumatic dislocation of the mandibular condyle into the middle cranial fossa treated by an intraoral approach. J Formos Med Assoc Taiwan Yi Zhi. juill 2019;118(7):1161-5.

- Albilia JB, Weisleder H, Wolford LM. Treatment of Posterior Dislocation of the Mandibular Condyle With the Double Mitek Mini Anchor Technique: A Case Report. J Oral Maxillofac Surg. 1 févr 2018;76(2):396.e1-396.e9.

- Stolbizer F, Saiegh J, Andrada MM. Anterior dislocation of the temporomandibular joint: a simplified non-traumatic manual technique. J Man Manip Ther. 28(4):246-50.

- KASSAMBARA A, COULIBALY A et coll. Les luxations de l’articulation temporomandibulaire en pratique odonto-stomatologique : rapport de 30 cas. Revu Col OdontoStomatol Afr Chir Maxillo-fac, Mars 2021, Vol 28, N¹, pp.46-50 -47.

- Foletti JM, Guyot L Brignol L. La luxation de mandibule : diagnostic et technique de « réduction sur le terrain ». Médecine Tropicale • 2010 • 70 • 3.

Les luxations des ATM

Voici une sélection de livres:

Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

Endodontie, prothese et parodontologie

La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

Les luxations des ATM

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.