Sémiologie et examen spécifique d’un patient atteint de trouble de l’ATM

Introduction :

Les articulations temporo-mandibulaires jouent un rôle fonctionnel important dans l’établissement des mouvements mandibulaires et masticatoires. Leur pathologie répond à une origine multi factorielle complexe qui nécessite une connaissance précise de la symptomatologie, une démarche diagnostic méthodique et une collaboration multidisciplinaire pour une prise en charge efficace.

- Définition et terminologie :

Les désordres temporo-mandibulaires (DTM, en anglais TMD :Temporomandibular Disorders), est un terme qui désigne les douleurs musculaires, les déplacements discaux et les douleurs articulaires au niveau des ATM avec ou sans autres signes associés comme la limitation de l’ouverture buccale.

La terminologie des désordres temporo mandibulaires a connu des changements selon l’évolution des concepts depuis la première description par Costen en 1934. Les principales appellations de ce syndrome peuvent être résumées ainsi :

- Syndrome de Costen: Costen, 1934.

- SADAM : Syndrome Algo-dysfonctionnel de l’Appareil Manducateur, Rosencweig, 1970.

- DCM: Désordres Cranio Mandibulaires, Farrar et McCarthy, 1983.

- ADAM: Algies et Dysfonctionnements de l’Appareil Manducateur, Rosencweig, 1995.

- DAM: Dysfonctionnements de l’Appareil Manducateur, Collège National d’Occlusodontologie, France, 2000.

- DTM : Désordres Temporo mandibulaires, International RDC-TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorder) consortium, 2014.

- Rappel anatomophysiologique :

L’articulation temporo mandibulaire (ATM) relie la mandibule à la base du crane et assure sa mobilité, par conséquent la fonction masticatoire du système manducateur, ce qui en fait d’elle l’élément anatomique principal.

Les mouvements de cette articulation sont complexes et orchestrés par un système nerveux et musculaire.

- Anatomie :

Cette articulation se compose de :

- Structures osseuses : le condyle mandibulaire et l’éminence temporale et la fosse temporale ou cavité glénoïde.

- L’appareil discal condylien ou ménisque.

- Structures ligamentaires (intrinsèques et extrinsèques) et musculaires.

On lui distingue 2 compartiments, l’un supérieur et l’autre inferieur.

- Les structures osseuses articulaires:

Le condyle mandibulaire présente anatomiquement une forme ovoïde a grand axe transversal, il est reliée à la branche montante mandibulaire par un col (Photo 1). La tête condylienne donne insertion au ptérygoïdien latéral en avant et le disque articulaire au niveau de son versant fonctionnel antérieur.

Les surfaces articulaires temporales sont représentées en arrière par la fosse mandibulaire du temporal qui reçoit le disque articulaire, et en avant par l’éminence articulaire ou condyle temporale, convexe dans le sens sagittal, qui participe à l’ouverture buccale en calant la tête condylienne et le disque dans leur translation antérieure.

Ces surfaces articulaires sont recouvertes d’un fibrocartilage non vascularisé et non innervé qui participe à la croissance mandibulaire contrairement aux autres cartilages des autres articulations corporelles.

- Le disque articulaire ou appareil musculo disco condylien :

Il est composé essentiellement du disque articulaire ou ménisque. C’est une structure cartilagineuse biconcave avec une zone intermédiaire fine et des bourrelets épais, l’un antérieur et l’autre postérieur.

Le disque est relié au condyle par des attaches au niveau de ses pôles (Photo 2 et 3). Il accompagne la tête condylienne dans sa course lors des mouvements avec la contribution des attaches musculaires et discales. Il se déforme sous l’effet des contraintes générées par les pressions et les tensions musculaires du fait de sa viscoélasticité. Ce disque se nourrit de la synovial et ne dispose d’aucune innervation ou vascularisation.

On lui distingue : des attaches médiales (internes), latérales et antérieures (ptérygoïdien latéral).

- Structures ligamentaires et musculaires :

L’articulation dispose d’une capsule fibreuse qui l’entoure (Photo 4). Dans son compartiment supérieur disco temporal, les fibres du bord supérieur discal s’insèrent à la périphérie des surfaces temporales et se lient avec les fibres musculaires (masséter, temporal et les fibres supérieurs du ptérygoïdien latéral).

En arrière, on a les fibres supérieures de la zone bi laminaire qui jouent le rôle d’amortisseur du déplacement discal.

Pour le compartiment inferieur disco condylien, les attaches se font postérieurement, latéralement et médialement sur les pôles condyliens. En avant les fibres convergent du bourrelet antérieur à la fossette ptérygoïdienne.

Pour les muscles (Photo 5), le muscle ptérygoïdien est le muscle articulaire qui participe aux mouvements avec ses faisceaux complexes : le médiale pour l’ouverture, la protrusion et la diduction, l’inferieur pour la traction mandibulaire, le supero interne pour le contrôle du disque et la mandibule, et le supérieur avec le moyen et le latéral pour la fermeture buccale.

Les faisceaux insérés dans la fosse pterygoidienne freinent le mouvement postérieur condylien alors que les faisceaux dsico condyliens repositionnent le disque sur la tête condylienne.

Il existe un équilibre fonctionnel entre les différents mouvements ce qui détermine l intégrité articulaire.

Aussi, il existe des ligaments extrinsèques représentés par le sphéno mandibulaire et stylo mandibulaire et des muscles masticateurs (élévateurs et abaisseurs) qui participent aux mouvements mandibulaires et au contrôle de la fonction manducatrice d’une manière cordonnée.

- Innervation et vascularisation :

L’articulation reçoit son innervation par le nerf auriculo temporal et le nerf temporo masseterin pour sa partie supérieure. La partie la plus innervée est le frein discal postérieur ce qui explique les douleurs a son niveau. A la périphérie discale existe des récepteurs qui sont sollicités dans le contrôle des mouvements extrêmes.

Concernant la vascularisation, l’artère maxillaire et l’artère temporale superficielle assurent l’irrigation de l’ATM. Le plexus veineux ptérygoïdien assure le rôle d’amortisseur discal et la régénération du liquide synovial.

- Physiologie:

- La fonction articulaire :

L’ATM joue un rôle principal dans la mastication avec des mouvements complexes dans les 3 plans de l’espace, des mouvements volontaires et des mouvements autonomes (fonctionnels). Chaque mouvement est compose d’une rotation translation (24°/15 mm) (Photo 6).

Au repos, il existe une distribution optimale des contraintes entre les différentes surfaces articulaires. L’absence d’équilibre est synonyme d’anomalies.

A l’ouverture, la liberté des mouvements est contrôlée par les muscles masticateurs et le déplacement du complexe disco condylien et le relâchement des ligaments.

A la fermeture, l’action des muscles élévateurs et rétropulseurs est régulée par le ptérygoïdien latéral. Le ménisque joue le rôle d’amortisseur avec la contribution du liquide synovial.

Le ménisque accompagne la tête condylienne dans son glissement vers l’avant jusqu’à l’éminence temporal, ensuite dans son retour en arrière vers la cavité glénoïde. La régulation de se mouvement est assurée par l’ensemble des ligaments et insertions fibreuses (Photo 7).

- La mastication :

Ce sont des mouvements de diduction combinés à des mouvements d’ouverture et de fermeture buccale. On distingue un coté travaillant (masticatoire du bol alimentaire) et un coté non travaillant (non masticatoire).

Simultanément, le condyle du coté travaillant se déplace vers le bas, en avant et en dedans (b-a-d), et le condyle opposé (coté non travaillant) vers l’avant, en haut et en dehors (a-h-d). Ce dernier reçoit plus de contraintes et de déplacement d’où l intérêt de mastiquer du cote douloureux.

- Etio-pathogénie :

Les DTM sont des affections résolutives et fluctuantes qui aboutissent rarement à des invalidités. Les causes sont multifactorielles et l’influence de l’occlusion dentaire est relativement faible.

Le tableau suivant résume l’ensemble des facteurs incriminés :

| Facteurs locaux ↗ | Facteurs généraux | Facteurs psychiques |

| *Altérations des structures cranio mandibulaires et cervicales.*Troubles fonctionnelles et musculaires cranio faciales.*Troubles neurologiques.*Dysfonction occlusale.*Traumatismes.* Microtraumatismes occlusaux. | *Altérations hormonales et Immunitaires.*Altérations vasculaires*Altérations du système nerveux.*Age (vieillissent). | *Diminution du seuil d’adaptation et de résistance.*Para- fonctions (bruxisme,tics). |

L’étiologie occlusale est très évoquée pour son rôle dans l’apparition des DTM, mais elle ne doit pas être isolée d’autres causes associées aussi déterminantes et complexes (Photo 8).

Il existe une réponse adaptative aux anomalies dysfonctionnelles occlusales et une variabilité individuelle d’où les différences sémiologiques.

Selon Orthlieb, on distingue :

| Facteurs prédisposant : naturels ou acquis. |

| Anomalies occlusales, hyperlaxité ligamentaire, les parafonctions, la psychologie (anxiété, stress,dépression). |

| Facteurs déclenchant : d’installation progressive permettant l’adaptation fonctionnelle audéséquilibre de l’appareil manducateur. |

| Choc émotionnel associés aux parafonctions, ODF, prothèse, iatrogénie (modification occlusalebrutale), modification comportementale (chewin-gum, bruxisme, onychophagie). |

| Traumatismes (ouverture forcée, soins et chirurgie, Anesthésie Générale, accidents). |

| Facteurs d’entretiens : maturation de la pathologie par modification structurelle et fonctionnelleet neurophysiologique. |

| Migrations dentaires, lyse alvéolaire, atteinte articulaire, proprio déficience, algies, fragilitépsychologique. |

Selon les observations cliniques, les TDM touchent essentiellement des sujets de sexe féminin, jeunes, ayant une hyperlaxité ligamentaire, des parafonctions, une édentation postérieure (absence de calage) et un trouble du guidage antérieur.

- Sémiologie des DTM:

Les DTM regroupent 2 types d’affections : Les troubles musculaires et les troubles articulaires (synovite, arthrite et capsulite). Ils ont en commun la symptomatologie douloureuse et les désordres fonctionnels (occlusion et mastication, bruits articulaires, LOB, Synalgies vers l’oreil et la tempe).

Habituellement, les signes sont transitoires ou résolutifs dans 50 à 90% des cas.

- Algies ou douleurs :

Elles sont fréquentes et présentent des caractéristiques cliniques spécifiques à chaque lésion. Il faudra préciser la localisation, le territoire de diffusion, l’intensité, la durée, la fréquence, la périodicité, l’évolution et les facteurs déclenchants et aggravants.

Ces douleur concernent souvent la région prétragienne ou les muscles masticateurs et peuvent diffuser aux régions cranio faciales.

Les douleurs articulaires sont le signe d’une inflammation articulaire : capsulaire, rétrodiscale ou synoviale.

| Douleurs | Origine : ptérygoïdien latéral, ligaments.Irradiantes à l’oreille, uni ou bilatérales, brutales ou progressives, augmentées par l’ouverture buccale. |

| Bruits | Origine : déplacement discal. Claquements / Craquements /Crépitations |

| LOB | Trismus (réactionnel). |

| Hyperlaxité ligamentaire | Augmentation de l’amplitude de l’ouverture buccale |

Les douleurs musculaires sont en rapport avec des contractures (spasmes) ou des crampes dues à une hyperfonction. Elles peuvent traduire aussi une tendinite au niveau des zones d’insertion.

| Douleurs | ⮩ Ptérygoïdien latéral, interne, le temporal ou le masséter. Primitives, matinales, sensation de gène ou fatigue, irradiantes. |

| LOB | Contracture des élévateurs. |

| Hypertrophie | ⮩ Bruxisme, crispation Uni ou bilatérales. |

L’examen des zones douloureuses se fera par des palpations au niveau articulaire et au niveau des territoires musculaires à la recherche de signes de sensibilité surtout aux zones d’insertion. Aussi, on effectuera des tests de contre résistance selon les différents mouvements mandibulaires comme le test de Krogh Poulsen ce qui permettra de tester les différents muscles et leur degré de sensibilité.

- Bruits articulaires :

Les bruits articulaires sont fréquents et variables par leur intensité, car ils peuvent être discrets révélés par le patient ou l’auscultation ou audibles attirant l’attention. Ils peuvent être associés à un ressaut ou une latéro-déviation.

On distingue :

Les claquements : Ce sont des bruits plus sonores et plus nets semblables à celui d’un fouet. Ils correspondent au bruit générer par :

- Le franchissement du condyle au bourrelet postérieur du disque ou son accrochage.

- Le frottement ligamentaire.

- Le passage du condyle en avant de l’éminence temporale (sub luxation).

Les crépitations : Ce sont des bruits faibles et prolongé similaires au bruit d’une râpe ou d’un frottement de sable mouillé, audibles lors des lésions morphologiques des surfaces articulaires (arthroses, perforations discales). On parle aussi de grincement ou de crissement (début).

Les craquements : Ce sont des bruits sonores brefs correspondants à la casse d’une branche qui expriment un dysfonctionnement condylo discal. Il faut distinguer les bruits physiologiques, qui sont d’ordre pneumatique, des pathologiques.

- Dyskinésies:

Il s’agit d’anomalies cinétiques fréquentes, elles concernent tous les troubles de la motilité mandibulaire : amplitude et trajet d’ouverture, propulsion et latéralités.

Ce tableau donne les valeurs physiologiques des différents mouvements de l’ouverture buccale :

| Ouverture buccale maximale | Propulsion | Mouvement de latéralités |

| 50 +/- 6 mm | 7 +/- 2 mm | 9 +/- 3 mm |

On distingue :

Les limitations du mouvement articulaire causées par des obstacles intra articulaires ou un spasme musculaire (trismus).

Les déviations (déflexions) qui représentent des altérations du sens du trajet d’ouverture buccale, ce dernier évalué par le repère des points inter incisifs médians (photo 9).

L’augmentation ou amplification de l’ouverture buccale est le résultat d’une hyper laxité ligamentaire.

Le ressaut est un décrochement de la mâchoire à l’ouverture et fermeture buccale accompagné d’un craquement unilatéral ou des 2 cotes successivement, traduisant des dérangements discaux.

Ce tableau résume les différentes anomalies d’ouverture buccale et leur correspondance pathologique.

| Ouverture buccale | Signification | Schema |

| Limitation d’ouverture rectiligne | Luxation discale antérieure irréductible bilatérale (DDI) | |

| Ouverture déviée | Spasme musculaire, luxation discale irréductible unilatérale (DDI) | |

| Ouverture en baïonnette | Luxation discale réductible unilatérale (DDR) | |

| Ouverture buccale déviée avec ressaut bilatéral | Luxation discale réductible bilatérale et asynchrone (DDR) | |

| Déviation en fin de mouvement | Luxation condylo glénoïdienne unilatérale | |

| Limitation avec blocage avec ousans latéro déviation. | Luxation discale antérieure ancienneirréductible uni ou bilatérale | |

| Blocage en bouche ouverte | Luxation condylo glénoïdienne bilatérale |

- Signes associés :

Plusieurs manifestations cliniques accompagnent les troubles des ATM:

- Manifestations dento-alvéolaires comme les abrasions, la sensibilité dentaire et les parodontopathies avec les récessions et la mobilité dentaires. Ces signes témoignent sur le caractère traumatogène des dysfonctions.

- Manifestations cervicales et cranio-faciales comme les algies faciales, les céphalées, les otalgies, les cervicalgies et les troubles de la posture (douleurs et spasme du SCM ou du trapèze).

- Atteintes articulaires organiques quelles soient ligamentaires (Synovite, rétrodiscite, capsulite, hyperlaxité), discales (DDR, DDI, adhérences, perforations, dégénérescence) ou osseuses (Arthrose).

Les déplacements discaux (Photo 10) sont de loin les plus fréquentes et les plus caractéristiques dont on distingue 2 types :

| Déplacement discal réductible : DDR |

| Généralement antérieur ou antéro-médial, réductible lors de la translation antérieur avec un bruit de claquement et un ressaut qui l’accompagne, signe de son repositionnement sur la tète condylienne.On note la déviation du point inter incisif du coté atteint. |

| Déplacement discal irréductible : DDI |

| Il caractérise les DTM anciennes, succédant à un DDR, avec douleurs et LOB < 2cm.Le disque se bloque en avant du condyle et ne se repositionne pas avec la translation articulaire. |

- Démarche diagnostique :

En 2014, l’international RDC-TMD consortium a établit des critères diagnostiques et une démarche clinique simplifiée pour le dépistage méthodique des désordres des ATM, basées sur 2 temps : L’interrogatoire et l’examen clinique méthodique.

- L’interrogatoire :

C’est un temps essentiel qui vise à recueillir les différentes informations en rapport avec l’état civil

du patient et son historique douloureux d’origine articulaire, ainsi que son état général et médical.

Le motif de consultation sera précisé et l’évaluation de la douleur se fera selon l’échelle visuelle analogique (EVA) afin de la quantifier selon son intensité de 0 (absente) à 10 (maximale) (photo 11).

D’autres éléments sont aussi à noter comme :

L’environnement socio professionnel (la situation famille, la profession) et l’état psychosocial, car ils influent sur le comportement et le degré de stress et par conséquent sur la douleur.

Les troubles de la posture, puisque une comorbidite peut exister entre les troubles cervico rachidien et les DTM.

Les troubles du sommeil, car le syndrome d’apnée contribue au dérèglement du système de régulation de la douleur. La fatigue qui s’installe contribue à l’amplification du stress.

Tics et habitudes comme le mordillement d’objet, l’onychophagie ou les fumeurs de pipe.

Déglutition atypique et défauts d’élocution qui peuvent constituer des facteurs aggravants.

Antécédents de traumatismes cranio faciaux a localisation articulaire ou une plaie au niveau du menton pouvant avoir des conséquences lésionnelles.

Troubles oculaires et algies faciales pour les signes d’extension ou de diagnostic différentiel.

- Examenclinique:

- Examen exo buccal :

Il doit être effectué en installant le patient sur le fauteuil en position de décontraction. Il comprendra :

L’évaluation de l’asymétrie faciale, selon le plan sagittal et le plan axial, tout en notant les dysmorphies ou l’hypertrophie musculaire.

La palpation des muscles masticateurs, des ATM et des régions cervicales :

Il est recommandé d’utiliser un seul doigt au début. L’examen doit être comparatif des 2 cotes, en position de repos ensuite en fonction. Les pressions exercées doivent être constantes et mesurés en s’adaptant à la fonction. La durée de chaque palpation est de 2 à 5 secondes, réalisée dans un ordre méthodique : muscles et articulation (photo 12 et 12 bis).

Il faudra noter le déclenchement de la douleur, son intensité et son irradiation.

L’examen des rapports occlusaux en mesurant les paramètres de l’occlusion dentaire : OJ et OB en ICM et le décalage inter incisif.

Les mouvements mandibulaires seront évalués par leur amplitude et/ou la présence de douleur, d’une manière passive et avec des tests de contre résistance (Photo 13). Le trajet doit être étudie tout en répétant les mouvements.

Cet examen renseigne sur le type de douleurs musculaires ou articulaires comme précisé dans le tableau suivant :

| Myalgies | Arthralgies |

| Douleurs étendues à la mandibule, la tempe, et l’oreille, provoquées par la palpation desmuscles et les mouvements. | Douleurs ressenties dans la zone des ATM, irradiantes, provoquées par la palpation latéraledu condyle et par les mouvements. |

Le trajet d’ouverture et de fermeture :

Il faudra observer la forme du trajet et noter sa déviation en ouverture et fermeture buccale. La situation du ressaut doit être précisée au début du mouvement ou à sa fin. Le trajet est considéré comme rectiligne si la déflexion ne dépasse pas les 2mm.

La mesure de l’amplitude de l’ouverture est aussi importante (Photo 14).

La limitation d’ouverture buccale (LOB) : Un blocage en bouche ouverte doit être signalé ainsi que son ancienneté.

Pour l’élasticité articulaire, une manipulation active des mouvements mandibulaires à la main accompagnée d’une palpation condylienne permettra de trancher sur la souplesse ou la raideur articulaire.

Les bruits articulaires :

Il faudra s’intéresser a l’audition des bruits au moment des mouvements et leur accompagnement de symptomatologie douloureuse localise ou irradiante puisqu’ils renseignent sur le type des dérangements discaux (photo 15).

- Examen endo buccal

Cet examen inclura les données habituelles sur l’hygiène buccale, la formule dentaire, les soins et les parodontopathies ainsi que d’éventuelles anomalies dentaires.

L’introduction de l’index au fond du vestibule en arrière de la tubérosité permet de révéler une sensibilité du faisceau inférieur du ptérygoïdien latéral (Photo 16).

L’examen occlusal revêt une importance capitale. Il faudra marquer les contacts occlusaux en OIM à l’aide de papier articulé et déterminer leur nombre et leur répartition afin de déterminer l’état d’équilibre ou de surcharge, les interférences et les prématurités (Photo 18). L’étude des plans d’occlusion dans les 3 plans de l’espace (courbe de Spee, plan de Wilson, OB et OJ) complétera l’analyse (Photo 17).

Actuellement, des méthodes informatisées à l’aide de plaque occlusale numérisée permettent une évaluation quantifiée des surcharges occlusales et une localisation précise de toutes les prématurités ce qui donne une approche thérapeutique plus ciblée (Photo 19).

Il faudra aussi insister sur les abrasions dentaires non physiologiques et faire la distinction entre : érosion, abrasion et attrition et déterminer l’étiologie possible (mécanique, chimique) qui peut renseigner sur les comportements et les étiologies (Photo 20).

L’usure consécutive au bruxisme nocturne présente des angles aigues au niveau des dents antagonistes d’une manière identique.

Test de Krogh Poulsen ou test du bâtonnet permet de détecter les myalgies ou les arthralgies. Un bâtonnet dur doit être introduit entre les dents postérieures successivement des 2 cotes en position de morsure afin d’évaluer le type de douleur : une myalgie du cote de la morsure, une arthralgie du cote oppose (Photo 21).

- Examenscomplémentaires:

- Imagerie :

L’imagerie contribue à mettre en évidence des anomalies morphologique ou cinétiques selon la technique.

Le choix de la technique dépend de la structure à explorer : rayon X pour les structures osseuses et l’IRM pour le cartilage et les tissus mous.

- Imagerie conventionnelle :

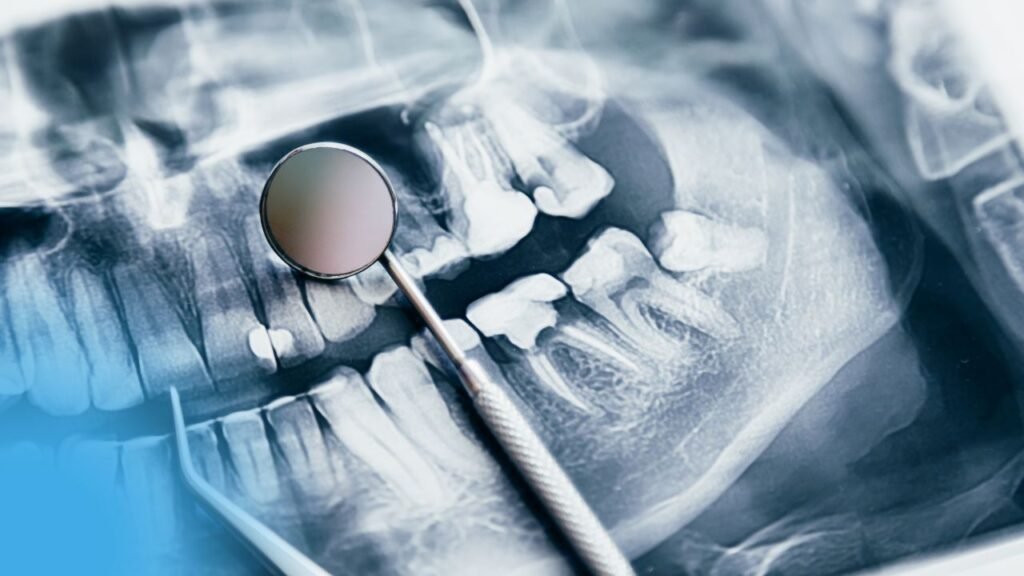

Elle se limite essentiellement a l’orthopantomographe (OPT) qui offre une évaluation comparative globale et morphologique de première intention concernant les dents, la mandibule et les ATM (Photo 22).

Les Schullers ou incidence temporo tympanique renseigne à la fois sur l’aspect morphologique et la cinétique articulaire en permettant une comparaison des 2 ATM en bouche fermée et en bouche ouverte.

La tomographie actuellement peu utilisée au profit de la scannographie (TDM). Elle permet l’obtention de coupes successives planes et sagittales des structures osseuses articulaires (Photo 23).

- Imagerie numérique volumétrique :

La modernisation de l’exploration radiologique grâce à l’outil informatique permet une reconstruction tridimensionnelle et une meilleur étude selon les 3 plans de l’espace : coronal, sagittal et axial.

La tomodensitométrie (TDM) ou scannographie : A partir d’une acquisition volumétrique initiale par coupes successives et projection de faisceaux de rayons X, des reconstructions 2D ou 3D informatisées des ATM permettent une étude morphologique et une évaluation de la densité osseuse et l’étude de toutes les structures anatomiques (Photo 23).

Cone beam : Il trouve une indication de choix dans l’étude statique et dynamique en bouche fermée et ouverte des structures articulaires. La technique se base sur un faisceau conique de rayons X dont les acquisitions sont interprétés en voxels et matérialisés en images 2D et 3D. Son avantage réside dans la faible irradiation et la qualité d’image mais ne permettant pas l’exploration des tissus mous contrairement a la TDM (Photo 24).

IRM : La technique se basant sur l’émission d’un signal magnétique permettant l’étude statique et dynamique des disques articulaires et des structures intrinsèques (ligaments et capsule) selon différentes coupes et selon le type du signal (hypo, hyper ou iso intense) (Photo 25).

- Arthroscopie :

Elle a une indication exceptionnelle de seconde intention pour l’étude des perforations discales. Le principe se base sur l’utilisation d’une micro camera mais la technique est invasive nécessitant une voie d’abord chirurgicale par perforation (Photo 26).

Ce tableau resume l’interet de chaque technique dans l’exploration des structures articulaires selon un score du plus nul (0) ou plus important (6) :

| Comparaison des techniques d’imagerie des ATM | ||||

| Technique | OPT | TDM | CT | IRM |

| Os | 3 | 3 | 4 | 1 |

| Ménisque | 0 | 0 | 0 | 4 |

| Tissus mous | 0 | 2 | 0 | 4 |

| Position Statique | 1 | 4 | 4 | 4 |

| Cinétique Mdb | – | 4 | 4 | 4 |

| Rayon X | 1 | 6 | 3 | 0 |

- Examen biologique :

Il s’inscrit dans le cadre de la recherche d’une pathologie inflammatoire pour compléter l’examen clinique et l’enquête étiologique. Il se base essentiellement sur la demande de la protéine C réactive (CRP) et la vitesse de sédimentation (VS).

- Examens de laboratoire :

Etude sur articulateur :

L’étude clinique occlusale doit être complétée par un transfert occlusal sur articulateur semi adaplatable type SAM ou Quick ; l’enregistrement en bouche se fera à l’aide d’un arc facial ou directement par un mordu de cire ou de pate siliconée (Photo 27). Le montage sur l’articulateur permettra au clinicien l’étude des prématurités et les surcharges occlusales à visée thérapeutique afin de les corriger par les différentes options thérapeutiques comme le meulage sélectif, les gouttières occlusales, l’ODF ou la réhabilitation conservatrice ou prothétique (Photos 28, 29).

- Axio graphie :

Il s’agit d’un enregistrement graphique ou numérique des mouvements condyliens par des moyens mécaniques ou électroniques indispensables pour l’étude spécifique de la pathologie articulaire.

L’enregistrement doit se faire dans les 3 sens de l’espace par un dispositif formé d’un arc péricranien supportant les cadrans d’enregistrement juxta condyliens des 2 cotés et l’arc mandibulaire sous forme d’une fourchette occlusale placé sur les dents (photos 30, 31).

Les tracés obtenus des 2 cotes après la réalisation des mouvements mandibulaires schématisent la trajectoire condylienne à partir d’un axe charnière (photo 32)).

Les résultats peuvent être résumés ainsi (tableaux) :

Le tracé de normalité :

| Dans le plan horizontal | Le trace doit être rectiligne a l’ouverture – propulsion : Une déviation de 0.5mm signifie un obstacle.En latéralité : un mouvement >1mm est considéré commepathologique |

| Dans le plan sagittal | Le trajet suit une courbe à concavité supérieure. Les amplitudes sont :En ouverture : 14 mm – En propulsion : 11 mm – En latéralité : 13 mm La pente par rapport au plan axio orbitaire = 40° a 60° |

Les significations pathologiques des enregistrements:

| LDR (Luxation discale réductible) | Ouverture avec déviation Amplitude augmentéDéviation à la fermeture |

| LDI (Luxation discale irréductible) | Amplitude réduite et pentusDéviation en latéralité |

| Hyperlaxité | Amplitude exagéréeOuverture et latéralité >20 mm Propulsion> 14mm |

| Arthrose | Pente faible Tracé heurtéDissociation du mouvement de rotation et de translation |

| Pathologie musculaire | Hyperactivité : arc a concavité inferieureEnregistrement non reproductible |

- Autres examens :

- ORL (Audition) : Certains bourdonnements de l’oriel peuvent s’expliquer par des dérangements discaux. A noter aussi que la douleur articulaire peut se confondre avec des manifestations auriculaires d’où l’intérêt d’un examen conduit par un confrère spécialiste en ORL.

- Posture : Les troubles de la posture corporelle ont été reconnus comme un facteur associé aux TDM d’où l’intérêt d’une évaluation des anomalies de la position posturale des patients par un spécialiste en posturologie (colonne vertébrale, cervicales).

- Diagnostic différentiel

Les troubles fonctionnelles articulaires doivent être différenciées des autres manifestations de voisinage en se référant aux caractéristiques sémiologiques des lésions cliniques et des données des examens complémentaires. Le diagnostic différentiel doit éliminer toutes les pathologies douloureuses de voisinage d’origine dentaire, sinusienne, ORL, ophtalmologique, salivaire, neurologiques (les névralgies), psychologiques (les psychalgies) et la LOB d’origine tumorale.

- Prise en charge thérapeutique :

Selon la Conférence de la National Institute of Heath Technologie (2007), le but du traitement des TDM se résume dans 3 points : la diminution de la douleur, la récupération des fonctions perturbées et l’amélioration du confort de vie des patients.

La nature bénigne des affections implique des traitements conservateurs et non agressives tout en évitant les intervenions complexes ou chirurgicales. Il faudra rechercher l’adaptation par rapport à la correction mécanique car on peut observer la préservation de la fonction articulaire et un silence sémiologique malgré un déplacement discal.

Selon l’Americain Academy of Orofacial Pain (2013), un patient avec un claquement indolore ne requiert pas de traitement.

Le traitement des DTM se base sur le self management, la pharmacothérapie, la kinésithérapie, et les gouttières occlusales.

Pour une meilleure efficacité thérapeutique, le clinicien doit identifier chez les patients certains facteurs susceptibles d’aggraver ou d’entretenir la douleur :

Bruxisme, para fonctions, tics et habitudes, traumatismes, stress et anxiété, psycho affection et dépression.

Le traitement préventif :

Il concerne la réhabilitation du système dentaire en assurant une équilibration occlusale correcte (meulage sélectif des prématurités, ODF), les soins conservateurs de toutes les dents cariées et la compensation des édentations par des prothèses bien ajustées.

Il est important de noter que les bridges de longue portée ne sont pas recommandés chez des patients souffrants de TDM.

Approche psychologique :

L’éducation du patient sur les causes des troubles articulaires et leurs conséquences et les explications sur la prise en charge contribue à améliorer les résultats et accélérer le rétablissement. La compliance du patient et son self-management permet le contrôle des facteurs de risque et de bien mener le plan de traitement.

Le praticien doit expliquer les mécanismes de la douleur et sa gestion (EVA) tout en dédramatisant la situation. Il faudra enseigner les techniques de relaxation et de gestion du stress, le contrôle des para fonctions (bruxisme, ouverture buccale exagérée) et les tics (onychophagie, mordillements), et éviter une mastication dure ou trop répétée (chewing- gum).

Un changement de certains aspects du mode de vie comme le manque de sommeil, l’activité sportive ou la posture de travail permet de diminuer les tensions musculaires et ou articulaires.

Traitement médical :

Il vise l’amélioration de la symptomatologie et le confort du patient avant une éventuelle adaptation fonctionnelle ou en gérant une situation d’urgence.

Le tableau suivant résume les principales molécules indiquées pour le contrôle de la douleur des DTM :

| Famille | Molécules : DCI (Nom commercial) |

| Antalgiques | Paracétamol (Panadol, Doliprane) 1000 |

| AINS | Ibuprofene (Advil, Nurofen) 400-800 mg Naproxene (Apranax) 275 -550 mg Diclofenac (Voltarene) 50 mgPiroxicam (Feledene) 20 mgCelecoxib (Celebrex)100-200 |

| Myorelaxants | Tetrazepam (Myolastan) |

| Benzodiazépines | Diazepam (Valium)Clonazepam (Rivotril) |

| Antidépresseurs | Amitriptyline (Laroxyl) |

Physiothérapie et kinésithérapie:

Les techniques de stimulation musculo-squelettique aux infrarouges, au laser ou aux ultrasons ont prouvé leur efficacité dans la gestion de la douleur articulo-musculaire (Photo 33).

Les exercices de contraction-relaxation guidés par un kinésithérapeute selon une fréquence bien déterminée permettent la réduction des douleurs musculaires et les spasmes liés à une hyperactivité (Photo 34).

Le patient est invité à pratiquer à domicile des étirements et des massages des muscles masséters et sterno cleido mastoïdien à raison de trois fois par jour.

Les gouttières occlusales

La gouttière occlusale rigide dite « Michigan » est la plus utilisée dans le traitement fonctionnel des DTM (Photo 35). Son port se fait la nuit sur l’une des 2 arcades maxillaires. Son rôle est l’absorption des micros chocs occlusaux tout en assurant un espace inter dentaire de relaxation et une protection des facettes dentaires en cas de bruxisme.

Cette gouttière doit être ajustée et équilibrée, stable et confortable, non traumatisante, réalisée en résine ou matière thermoplastique.

Les gouttières de repositionnement trouvent leur indication dans la correction des déplacements discaux réductibles après un diagnostic axiographique et une étude sur articulateur semi adaptable.

D’autres gouttières souples, partielle et antérieures (NTI-tss) ou hydrostatiques instantanées dite « Aqualizer » ont été proposées sans qu’elles soient reconnues comme plus efficaces.

L’équilibration occlusale

Selon le conseil de l’académie européenne des désordres cranio mandibulaires (EACD), les ajustements occlusaux par meulage sélectif ne sont pas indiqués dans le cas des douleurs articulaires aigues car aucun lien n’a pu être déterminé avec la genèse directe des DTM.

Ils pourront être envisagés pour la correction de prématurités évidentes ou l’ajustement de restaurations dentaires ou prothétique (Photo 36).

La chirurgie :

L’arthroscopie peut être indiquée dans la correction de la mobilité articulaire gênée par des adhérences ou des blocages au niveau discal.

Le traitement chirurgical orthognatique ne fait pas partie des choix thérapeutiques des DTM.

Conclusion

Les DTM regroupent un grand nombre de pathologies diversifiées et accompagnées de signes et symptômes cliniques variés dominés par les manifestations douloureuses et les dérangements discaux.

Une démarche diagnostique bien conduite conditionne un bon choix thérapeutiques adaptés et judicieux.

La stratégie thérapeutique doit contrôler l’urgence douloureuse, rechercher l’adaptation fonctionnelle et s’éloigner des interventions invasives et irréversibles.

Bibliographie

- Chassagne JF, Chassagne S, Deblock L, Gillet P, Kahn JP, Bussienne JE, Pierucci F, Fyad JP et Simon E. Pathologie non traumatique de l’articulation temporomandibulaire. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Stomatologie, 22-056-R-10, 2002, 46 p.

- Ghautier Casals, Bernard Fleiter. Diagnostic clinique des DTM. Information dentaire, 2015, n°10.

- Roberte Cavezian, Gerard Pasquet, Thien huong Nguyen. Imagerie diagnostique des ATM. Information dentaire, 2015, n°10.

- Rufino Felizardo, Pierre Carpentier. Les ATM, bases anatomiques. Information dentaire, 2015, n°10.

- Pierre Hubert Dupas. Le dysfonctionnement cranio-mndibulaire, comment le diagnostiquer et le traiter. Editions CdP, Paris, 2011.

- Marie Christine Ketelaer, Antoon De Laat. Prie en charge des DTM. Information dentaire, 2015, n°10.

- Laplanche O, Pedeutour P, Duminil G, Mahler P et Bolla M. Dysfonctionnements de l’appareil manducateur. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Odontologie, 23-435-E-20, 2001, 15 p.

- Zakaria MAKRI, Le Syndrome Algo Dysfonctionnel de l’Appareil Manducateur, Cours 3eme année chirurgie dentaire. Université de Tizi ouzou, 2009.

- Zakaria MAKRI. Sémiologie et examen spécifique d’un patient atteint de trouble de l’ATM. Cours 4eme année Médecine dentaire. Université d’Alger, 2020.

- Okeson jeffrey. Management of TMD and Occlusion. Elsevier Mosby, UK, 2013.

- Jean Daniel Orthlieb. DTM, Comprendre, identifier, traiter. Information dentaire, Paris, 2017.

- Daniel Rozencweig. ADAM, propositions diagnostiques et thérapeutiques. Editions CDP, Paris, 1994.

Sémiologie et examen spécifique d’un patient atteint de trouble de l’ATM

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

Sémiologie et examen spécifique d’un patient atteint de trouble de l’ATM

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.