Généralités et terminologie implantaire

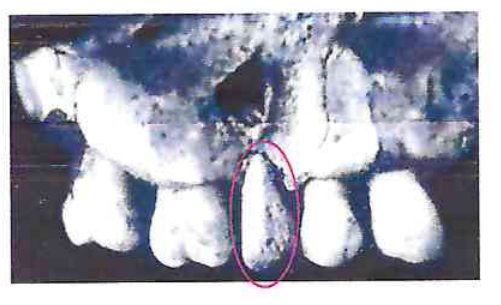

Lors de nos consultations quotidiennes, nous nous trouvons confrontés à un problème qui a tendance à prendre de plus en d’ampleur, représenté par l’édentation.

De par, les préjudices esthétiques et fonctionnels qui en découlent, affectant la qualité de vie de nos patients ainsi que leur bien-être, l’édentation peut être aussi source d’inégalités sociales. Elle peut ainsi être considérée comme un véritable fardeau en santé publique. La prothèse dentaire et particulièrement implantaire s’offre à nous comme la solution de choix.

2. Définitions :

2.1 Implant dentaire :

Il s’agit d’un dispositif destiné à créer au niveau maxillaire ou mandibulaire un ancrage stable, sur lequel s’adapte une prothèse capable de répondre et satisfaire les exigences esthétiques et fonctionnelles du patient.

2.2 Implantologie dentaire :

Discipline de la médecine dentaire dédiée aux implants dentaires.

3. Aperçu historique de l’implantologie dentaire :

Remplacer les dents perdues, loin d’être une nouveauté, bien au contraire, a toujours fasciné l’être humain, dès son existence sur la terre, et évolué au gré des différentes civilisations, avec pour preuve, les nombreuses trouvailles archéologiques.

Des momies datant de la période antique (avant Jésus-Christ « JC »-1000 après JC) ont été retrouvées avec des dents en bois, remplaçant celles perdues.

Durant la période médiévale (1000-1800), des réimplantations de dents naturelles ont prédominé. À ce propos, Pierre Fauchard « le père de la dentisterie », recommandait de garder soigneusement les dents perdues, les obturer avec du plomb ou des feuilles d’or, pour ensuite les replacer.

C’est durant la période fondamentale (1800-1910), que les premiers implants endo-osseux, ont vu le jour, faits de différentes matières : or, porcelaine, platine, argent, étain, etc.

Exemple : implant de Maggilio.

Les avancées ont continué à s’opérer durant la période pré-moderne (1910-1930), avec comme exemples, les implants de Payne, Greenfield.

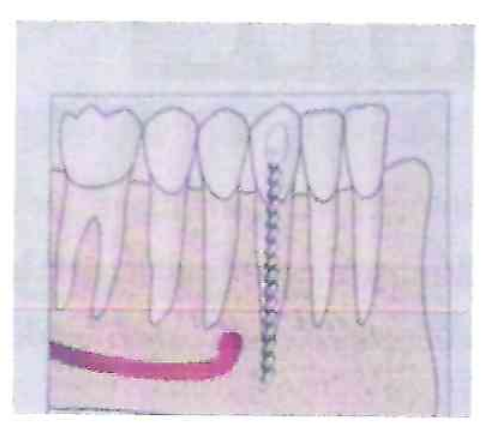

La période moderne (1930-1978) voit encore les implants se développer, avec un panel de plus en plus étoffé : implants endo-osseux, sous périostés et même endodontiques.

Exemple : implant endodontique de Strock.

La principale caractéristique de cette période est l’objectif commun des auteurs à mimer le ligament parodontal, par la formation d’un tissu fibreux de cicatrisation (fibro-intégration). Les résultats de cette intégration étaient aléatoires, peu satisfaisants et souvent sources d’échec.

Suite à cela, lors de la période contemporaine, les axes de recherche se sont orientés vers l’optimisation de la rétention des implants. C’est alors qu’un chirurgien orthopédique et biologiste suédois « Brânemark », présenté comme le père de l’implantologie dentaire moderne, en expérimentant le titane, a remarqué l’apposition directe et complète de tissu osseux en contact de ce matériau. Brânemark et son équipe sont ainsi reconnus pour avoir mis au point les principes biologiques de l’implantologie contemporaine : l’ostéo-intégration. Durant les années 2000 et la période dite post-brânemarkienne, on se penche alors sur la simplification des techniques chirurgicales et prothétiques. Une des simplifications les plus significatives consiste à s’affranchir de la nécessité de procéder à une mise en nourrice des implants, en mettant en place des protocoles de mise en charge immédiate dans les 72 heures.

4. Terminologie :

4.1. Système implantaire :

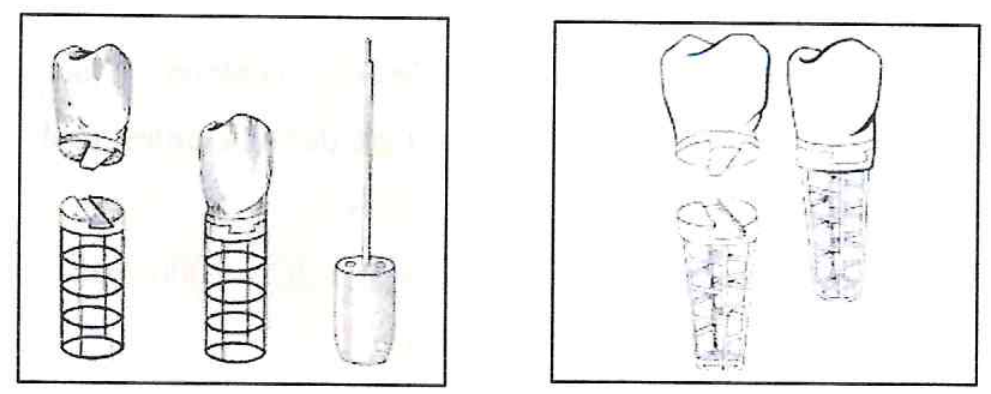

Le système implantaire se définit comme le dispositif comportant :

- Une partie osseuse : nommée implant (qui peut être de forme cylindrique, conique) ;

- Une partie émergeant dans la cavité buccale : nommée pilier, qui va supporter la prothèse.

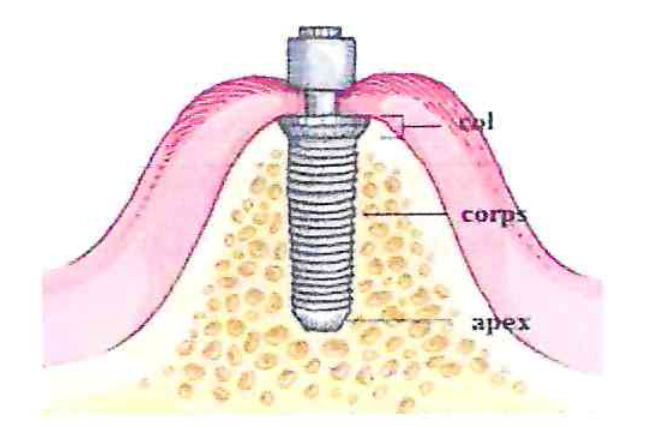

L’implant peut être divisé en trois parties de coronaire en apical : le col, le corps et l’apex.

Le col de l’implant est la partie qui réalise la connexion avec le pilier. Son état de surface diffère selon son positionnement au niveau de la crête osseuse (bone level), le col présente un état de surface préparé, ou au niveau muqueux (tissue level), le col présente alors un état de surface lisse. Il peut être droit ou évasé.

Le corps de l’implant est la partie la plus étendue de l’implant situé entre le col et l’apex.

L’apex prolonge et termine le corps de l’implant.

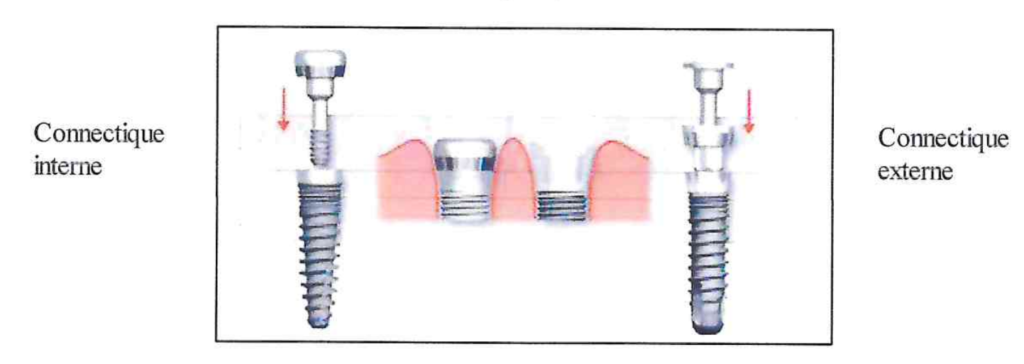

4.2. Connectique (connexion implantaire) :

Il s’agit de l’emboîtement entre une pièce mâle et une pièce femelle reliant le pilier à l’implant.

Quand la forme femelle se situe au niveau de l’implant, la connexion est dite interne.

Quand la forme femelle se situe au niveau du pilier, la connexion est dite externe.

Sont aussi citées les connexions cône morse, dont le principe est fondé sur l’emboîtement de deux cônes normalisés, dont la friction permet le verrouillage du système.

4.3. Accastillage prothétique :

On appelle accastillage prothétique l’ensemble des pièces utilisées pour la réalisation prothétique. Exemples :

- Le matériel pour empreinte : porte-empreinte, matériaux d’empreinte (polyéther, silicone) ;

- Le transfert : qui permet le placement précis de l’analogue de l’implant-pilier dans l’empreinte ;

- L’analogue : permet de reproduire une réplique de l’implant-pilier sur le modèle en plâtre ;

- La prothèse provisoire : prothèse, matériaux d’assemblage (colle, scellement provisoire, vis).

4.4. Indexation/Non indexation :

L’indexation est le système mécanique qui permet le positionnement précis et reproductible des piliers.

Il existe des systèmes sans indexation où le pilier peut avoir une infinité de positions sur 360°, car il n’existe aucun repère mécanique empêchant la rotation et permettant un repositionnement. Dans ce cas, il est nécessaire d’utiliser une clé de repositionnement.

4.5. Prothèses implantaires :

4.5.1 Prothèse scellée dans le traitement de l’édentement unitaire :

Dans ce cas, la coiffe prothétique est scellée sur le pilier s’emboîtant dans l’implant.

4.5.2 Prothèse transvissée dans le traitement de l’édentement unitaire :

Dans ce cas, la coiffe prothétique est transvissée, elle comporte un puits d’accès à la vis de fixation.

4.5.3 Prothèse scellée dans le traitement de l’édentement partiel :

Plusieurs piliers sont utilisés (le nombre dépend de l’édentement), ensuite l’élément prothétique est scellé selon les mêmes principes.

4.5.4 Prothèse transvissée dans le traitement de l’édentement partiel :

Elle répond aux mêmes principes que la prothèse unitaire.

4.5.5 Prothèse transvissée « fixée » dans le traitement de l’édentement total :

La prothèse totale composée d’une armature métallique, recouverte de résine (fausse gencive et de dents), est alors transvissée.

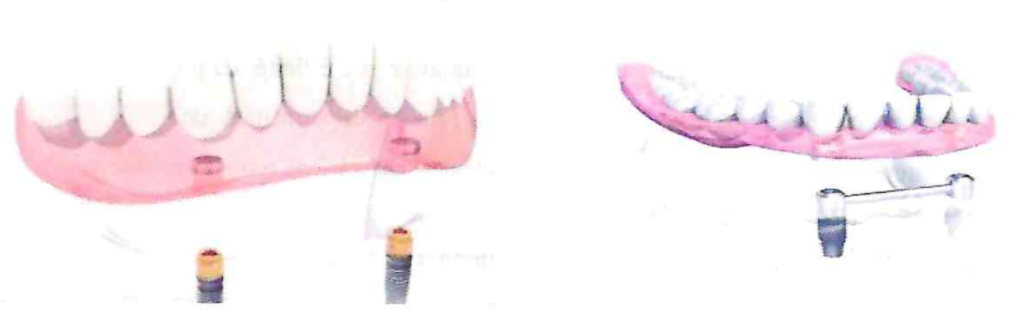

4.5.6 Prothèse amovible supra-implantaire dans le traitement de l’édentement total :

Les PACSI (prothèses amovibles complètes supra-implantaires) sont des prothèses amovibles complètes conventionnelles qui bénéficient dans le contexte de l’implantologie de boutons pression ou de cavaliers sur barre de conjonction.

5. Conclusion :

Faisons la ensemble.

Généralités et terminologie implantaire

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

- Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier - Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

- Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

- Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

- Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

- Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Généralités et terminologie implantaire

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.