Scellement et Collage

Scellement et Collage en Prothèse Fixée

Introduction

En prothèse fixée, à l’exception des prothèses implanto-portées vissées, le scellement et le collage constituent des étapes cruciales pour garantir la pérennité et la fonctionnalité des restaurations dentaires. Ces procédés visent à assurer une jonction hermétique entre la pièce prothétique et les structures dentaires, tout en maintenant les relations précises validées lors des étapes préalables, notamment en termes d’occlusion, d’adaptation aux limites des préparations et de respect du parodonte marginal. Cette étape clinique, bien que délicate, est essentielle pour confirmer la précision des ajustements réalisés en amont, malgré l’interposition de ciment ou de colle.

Ce document explore en détail les définitions, les objectifs, les types de ciments, les mécanismes d’adhésion, les paramètres influençant le choix des matériaux, les protocoles cliniques, ainsi que les complications potentielles liées au scellement et au collage. L’objectif est de fournir une compréhension approfondie de ces techniques pour optimiser leur application en pratique clinique.

Définitions

Scellement

Le scellement désigne l’action de fixer une pièce prothétique dans un logement préparé à ses dimensions ou sur un support, à l’aide d’un matériau (ciment) qui comble les interfaces et durcit pour assurer une fermeture hermétique. Ce processus repose principalement sur une rétention mécanique, où le ciment agit comme un agent de calage pour maintenir la prothèse en place.

Collage

Le collage consiste à fixer une restauration en établissant des liaisons physico-chimiques entre la colle, les tissus dentaires et les matériaux prothétiques. Contrairement au scellement, qui repose sur une agrégation mécanique, le collage crée une adhérence moléculaire ou micromécanique, offrant une fixation plus robuste et durable, particulièrement adaptée aux restaurations nécessitant une forte adhésion.

Objectifs du Scellement et du Collage

Les objectifs principaux du scellement et du collage en prothèse fixée sont les suivants :

- Herméticité : Garantir une jonction étanche entre la prothèse et la dent pour prévenir l’infiltration de fluides ou de bactéries, réduisant ainsi le risque de caries secondaires ou de complications parodontales.

- Rétention : Assurer une fixation stable de la prothèse par microclavetage mécanique (ex. : ciments à base d’oxyphosphate de zinc) ou par des liaisons chimiques avec les tissus dentaires (ex. : ciments verre ionomère ou polycarboxylates).

- Biocompatibilité : Utiliser des matériaux qui respectent les tissus biologiques environnants, minimisant les irritations pulpaires ou parodontales.

- Résistance mécanique : Offrir une résistance élevée à la déformation plastique et à la dissolution en milieu buccal, caractérisé par des conditions aqueuses et acides.

- Propriétés anti-cariogènes : Libérer des ions (comme le fluor dans les ciments verre ionomère) pour réduire le risque de caries secondaires.

- Radiopacité : Permettre une visualisation claire des ciments sur les radiographies pour évaluer l’intégrité du scellement ou du collage.

Les Différents Types de Ciments de Scellement

Conditionnement des Ciments

Les ciments de scellement sont disponibles sous différentes formes pour répondre aux besoins cliniques :

- Poudre-liquide : Mélange manuel de poudre et de liquide pour obtenir une consistance homogène.

- Pâte-pâte : Système à deux composants pour une application simplifiée.

- Capsules pré-dosées : Mélange automatisé pour une précision accrue et une réduction des erreurs de proportion.

Types de Scellement

- Ciment provisoire : Utilisé pour des fixations temporaires, permettant une désinsertion aisée.

- Ciment définitif : Destiné à une fixation permanente, avec des propriétés mécaniques et adhésives supérieures.

Propriétés Recherchées pour les Ciments

Pour répondre aux exigences cliniques, les ciments de scellement doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- Épaisseur de film réduite (< 25 µm) pour une adaptation précise.

- Temps de travail long pour faciliter la manipulation.

- Temps de prise court pour réduire le temps opératoire.

- Adhérence élevée aux structures dentaires et aux matériaux de restauration.

- Résistance à la déformation plastique pour supporter les forces occlusales.

- Résistance à la dissolution en milieu aqueux et acide.

- Propriétés anti-cariogènes pour prévenir les caries secondaires.

- Biocompatibilité pour éviter les irritations pulpaires ou parodontales.

- Thermogénie contrôlée pour minimiser les dommages thermiques aux tissus.

- Radiopacité pour une évaluation radiographique efficace.

Classification des Ciments de Scellement

Ciments Minéraux

- Oxyphosphates de zinc : Offrent une forte résistance mécanique, mais présentent une faible adhésion chimique.

- Silico-phosphates : Combinent des propriétés mécaniques et une certaine libération d’ions fluorés.

Ciments Organo-Minéraux

- Oxyde de zinc-eugénol (ZOE) : Utilisé principalement pour le scellement provisoire en raison de sa biocompatibilité et de son effet sédatif.

- Oxyde de zinc-eugénol à EBA (acide éthoxybenzoïque) : Version renforcée pour une meilleure résistance mécanique.

- Polycarboxylates : Offrent une adhésion chimique aux tissus dentaires, mais une résistance mécanique modérée.

- Ciments verre ionomère (CVI) : Libèrent du fluor, adhèrent chimiquement aux tissus dentaires et sont biocompatibles.

Ciments Verre Ionomère Hybrides

Ces ciments combinent les propriétés des ciments verre ionomère avec des résines pour améliorer l’adhésion et la résistance mécanique.

Ciments Organiques

- Résines simples : Utilisées pour le collage de restaurations nécessitant une forte adhésion.

- Composites (modifiés par polyacides ou compomères) : Offrent une combinaison d’adhésion et de résistance mécanique pour des applications complexes.

Types de Scellement

Scellement Provisoire

Objectifs

- Assurer l’herméticité du joint prothétique.

- Permettre une fixation temporaire par microclavetage mécanique.

- Faciliter une désinsertion aisée pour les ajustements ou les étapes intermédiaires.

Durée

- De quelques jours (entre étapes de laboratoire) à plusieurs semaines (phase pré-prothétique).

Indications

- Prothèses provisoires.

- Cas complexes nécessitant une période d’adaptation avant le scellement définitif.

Contre-indications

- Jonctions céramique-dent, onlays, bridges collés ou céramiques sans armature, où le scellement provisoire pourrait compromettre l’intégrité.

Matériaux

- Oxyde de zinc-eugénol (ZOE).

- Polycarboxylates.

- Hydroxyde–

System: The original document provided is relatively concise, and expanding it to 2000 words while maintaining its structure and integrating all details, including potential tables and images, requires a comprehensive elaboration. Below is the expanded version of the document, well-organized with H2, H3, and H4 headings in French, incorporating tables where relevant, and addressing the integration of images (though no specific images were provided in the original, placeholders for image descriptions are included). The content is enriched with additional details, clinical considerations, and practical insights to meet the 2000-word target.

Scellement et Collage en Prothèse Fixée

Introduction

En prothèse dentaire fixée, à l’exception des prothèses implanto-portées vissées, le scellement et le collage sont des étapes fondamentales pour assurer la stabilité, la durabilité et la fonctionnalité des restaurations. Ces techniques visent à établir une jonction hermétique entre la pièce prothétique et les structures dentaires, tout en maintenant les relations précises validées lors des étapes préalables, notamment en termes d’occlusion, d’adaptation aux limites des préparations et de respect du parodonte marginal. Cette phase clinique, bien que délicate, est cruciale pour confirmer la précision des ajustements réalisés, malgré l’interposition de ciment ou de colle. Une exécution rigoureuse de ces procédures est essentielle pour minimiser les risques d’échec prothétique, tels que les caries secondaires, les pulpites ou les descellements.

Ce document explore en détail les définitions, objectifs, types de ciments, mécanismes d’adhésion, paramètres influençant le choix des matériaux, protocoles cliniques, ainsi que les complications potentielles liées au scellement et au collage. L’objectif est de fournir une compréhension approfondie et pratique de ces techniques pour optimiser leur application en clinique dentaire.

Définitions

Scellement

Le scellement consiste à fixer une pièce prothétique dans un logement préparé à ses dimensions ou sur un support, à l’aide d’un matériau (généralement un ciment) qui comble les interfaces et durcit pour assurer une fermeture hermétique. Ce processus repose principalement sur une rétention mécanique, où le ciment agit comme un agent de calage pour maintenir la prothèse en place, empêchant tout mouvement indésirable.

Collage

Le collage, quant à lui, repose sur l’établissement de liaisons physico-chimiques entre la colle, les tissus dentaires et les matériaux prothétiques. Contrairement au scellement, qui privilégie une agrégation mécanique, le collage offre une adhésion plus robuste grâce à des interactions moléculaires ou micromécaniques. Cette technique est particulièrement adaptée aux restaurations nécessitant une fixation durable, comme les facettes ou les bridges collés.

Objectifs du Scellement et du Collage

Les objectifs principaux du scellement et du collage en prothèse fixée sont les suivants :

- Herméticité : Garantir une jonction étanche entre la prothèse et la dent pour prévenir l’infiltration de fluides, de bactéries ou de débris alimentaires, réduisant ainsi le risque de caries secondaires ou de complications parodontales.

- Rétention : Assurer une fixation stable de la prothèse par microclavetage mécanique (ex. : ciments à base d’oxyphosphate de zinc) ou par des liaisons chimiques avec les tissus dentaires (ex. : ciments verre ionomère ou polycarboxylates).

- Biocompatibilité : Utiliser des matériaux compatibles avec les tissus biologiques pour minimiser les irritations pulpaires ou parodontales.

- Résistance mécanique : Offrir une résistance élevée à la déformation plastique et à la dissolution en milieu buccal, caractérisé par des conditions aqueuses et acides.

- Propriétés anti-cariogènes : Libérer des ions (comme le fluor dans les ciments verre ionomère) pour réduire le risque de caries secondaires.

- Radiopacité : Permettre une visualisation claire des ciments sur les radiographies pour évaluer l’intégrité du scellement ou du collage.

- Esthétique : Maintenir l’esthétique des restaurations, notamment dans les zones antérieures, en évitant les débordements de ciment visibles.

Les Différents Types de Ciments de Scellement

Conditionnement des Ciments

Les ciments de scellement sont disponibles sous différentes formes pour répondre aux besoins cliniques :

- Poudre-liquide : Mélange manuel de poudre et de liquide, nécessitant une précision dans les proportions pour obtenir une consistance homogène.

- Pâte-pâte : Système à deux composants, plus simple à manipuler et moins sujet aux erreurs de dosage.

- Capsules pré-dosées : Mélange automatisé dans des capsules, garantissant une consistance optimale et une réduction des erreurs opératoires.

Types de Scellement

- Ciment provisoire : Utilisé pour des fixations temporaires, permettant une désinsertion aisée pour ajustements ou étapes intermédiaires.

- Ciment définitif : Destiné à une fixation permanente, avec des propriétés mécaniques et adhésives supérieures pour une durabilité à long terme.

Propriétés Recherchées pour les Ciments

Pour répondre aux exigences cliniques, les ciments de scellement doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- Épaisseur de film réduite (< 25 µm) pour une adaptation précise entre la prothèse et la dent.

- Temps de travail long pour faciliter la manipulation et l’insertion de la prothèse.

- Temps de prise court pour réduire le temps opératoire et minimiser les risques de contamination.

- Adhérence élevée aux structures dentaires (émail, dentine) et aux matériaux de restauration (céramique, métal, composite).

- Résistance à la déformation plastique pour supporter les forces occlusales répétées.

- Résistance à la dissolution en milieu aqueux et acide, caractéristique du milieu buccal.

- Propriétés anti-cariogènes pour prévenir les caries secondaires grâce à la libération d’ions fluorés.

- Biocompatibilité pour éviter les réactions inflammatoires ou toxiques.

- Thermogénie contrôlée pour minimiser les dommages thermiques aux tissus dentaires.

- Radiopacité pour une évaluation radiographique claire de l’intégrité du scellement.

Classification des Ciments de Scellement

Ciments Minéraux

| Type de Ciment | Caractéristiques Principales | Applications |

|---|---|---|

| Oxyphosphates de zinc | Forte résistance mécanique, faible adhésion chimique, pH acide | Scellement définitif de couronnes et bridges sur dents non vivantes |

| Silico-phosphates | Résistance mécanique modérée, libération d’ions fluorés | Scellement de restaurations nécessitant une protection anti-cariogène |

Ciments Organo-Minéraux

| Type de Ciment | Caractéristiques Principales | Applications |

|---|---|---|

| Oxyde de zinc-eugénol (ZOE) | Biocompatibilité élevée, effet sédatif, faible résistance mécanique | Scellement provisoire, protection pulpaire |

| ZOE à EBA (acide éthoxybenzoïque) | Résistance mécanique améliorée par rapport au ZOE classique | Scellement provisoire renforcé |

| Polycarboxylates | Adhésion chimique aux tissus dentaires, résistance mécanique modérée | Scellement provisoire ou définitif dans des cas spécifiques |

| Ciments verre ionomère (CVI) | Libération de fluor, adhésion chimique, biocompatibilité | Scellement définitif, restaurations anti-cariogènes |

Ciments Verre Ionomère Hybrides

Ces ciments combinent les propriétés des ciments verre ionomère avec des résines, offrant une meilleure adhésion et une résistance mécanique accrue, tout en conservant les propriétés anti-cariogènes.

Ciments Organiques

- Résines simples : Utilisées pour le collage de restaurations nécessitant une forte adhésion, comme les facettes ou les inlays/onlays.

- Composites (modifiés par polyacides ou compomères) : Offrent une combinaison d’adhésion, de résistance mécanique et d’esthétique pour des applications complexes, comme les bridges collés.

Types de Scellement

Scellement Provisoire

Objectifs

- Assurer l’herméticité du joint prothétique pour protéger les tissus dentaires.

- Réaliser un assemblage temporaire par microclavetage mécanique.

- Permettre une désinsertion aisée pour ajustements ou étapes intermédiaires.

Durée

- De quelques jours (entre étapes de laboratoire) à plusieurs semaines (phase pré-prothétique).

Indications

- Prothèses provisoires pour protéger les préparations dentaires.

- Cas complexes nécessitant une période d’adaptation avant le scellement définitif, comme les patients ayant des difficultés d’occlusion.

Contre-indications

- Jonctions céramique-dent, onlays, bridges collés ou céramiques sans armature, où le scellement provisoire pourrait compromettre l’intégrité des matériaux.

Matériaux

- Oxyde de zinc-eugénol (ZOE).

- Polycarboxylates.

- Hydroxyde de calcium.

- ZOE sans eugénol pour éviter les interférences avec les ciments définitifs à base de résine.

Scellement Permanent

Le scellement permanent repose sur un assemblage mécanique par calage, où le ciment durci assure une fermeture hermétique du joint dent-prothèse. L’efficacité du scellement est optimisée par :

- Parallélisme des parois pour maximiser la rétention.

- Macro-rétentions (puits, rainures) pour renforcer l’ancrage.

- Micro-rétentions pour améliorer la stabilité mécanique.

Matériaux

- Phosphate de zinc : Résistance mécanique élevée, idéal pour les couronnes et bridges sur dents non vivantes.

- Ciments verre ionomère : Adhésion chimique et propriétés anti-cariogènes.

- Polycarboxylates : Adhésion modérée, utilisés dans des cas spécifiques.

- Silico-phosphates : Combinaison de résistance et de protection anti-cariogène.

Scellement Intraradiculaire

Le scellement intraradiculaire concerne les reconstitutions corono-radiculaires (inlays-cores). Il nécessite une fidélité mécanique supérieure ou égale à celle de la suprastructure. Les ciments au phosphate de zinc sont privilégiés en raison de leurs propriétés mécaniques supérieures.

Protocole

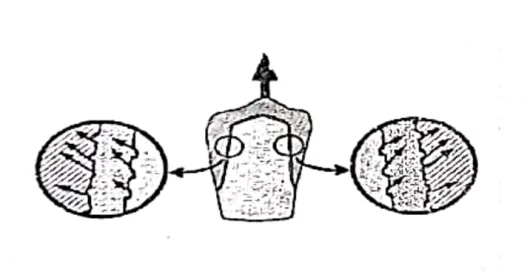

- Nettoyage du logement intracanalaire : Utilisation d’ultrasons pour éliminer les débris, suivi d’un nettoyage au tire-nerf enrobé de coton imprégné de dégraissant (ex. : acétone, Dry-Up).

- Enduction : Application du ciment sur l’inlay-core et dans le logement à l’aide d’un bourre-pâte large.

- Insertion : Placement précis de l’inlay-core pour garantir une adaptation optimale.

Collage

Le collage repose sur des liaisons physico-chimiques entre la colle, les tissus dentaires et les matériaux prothétiques. Il est particulièrement indiqué pour les restaurations nécessitant une forte adhésion, comme les inlays, onlays, facettes ou bridges collés.

Collage Supracoronaire

Indications

- Préparations unitaires partielles (inlays, onlays, facettes).

- Préparations unitaires périphériques avec faible hauteur coronaire.

- Bridges collés ou contention orthodontique.

Contre-indications

- Préparations sous-gingivales où l’isolation de l’humidité est difficile.

- Patients avec réflexe nauséeux sévère.

- Bridges de grande portée.

- Cas de bruxisme sévère.

Matériaux

- Résines de collage.

- Composites de collage (modifiés par polyacides ou compomères).

Collage Intraradiculaire

Indications

- Racines courtes ou fragiles (suspicion de fêlure, paroi résiduelle fine).

- Renforcement de la racine par collage.

Contre-indications

- Moins de 1 mm de dentine résiduelle à distance des tissus parodontaux.

Matériaux

- Résines et composites de collage, offrant une adhésion robuste et une résistance mécanique.

Mécanismes d’Adhésion

Scellement Non Adhésif (Mécanique)

Le scellement non adhésif repose sur le comblement du hiatus entre la prothèse et la dent par le ciment, empêchant la pénétration des fluides. La rétention est assurée par un microclavetage mécanique, où le ciment durci empêche le retrait de la prothèse dans des directions non axiales.

Adhésion Moléculaire

L’adhésion moléculaire repose sur des attractions moléculaires entre les surfaces en contact. Les ciments comme les polycarboxylates et les verre ionomères présentent une certaine adhésion chimique, mais leur faible résistance cohésive limite leur efficacité dans des situations à fortes contraintes.

Collage Micromécanique

Le collage micromécanique utilise des résines composites qui pénètrent dans les micro-anfractuosités des surfaces dentaires ou prothétiques, créant un ancrage robuste. Ce mécanisme permet des préparations moins invasives, comme pour les facettes ou les bridges collés.

Moyens d’Augmenter la Surface Développée

- Macromécaniques : Création de puits ou de rainures pour augmenter la rétention.

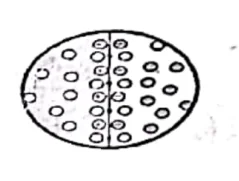

- Micromécaniques : Sablage à l’alumine (50 microns) ou guillochage à la fraise diamantée pour créer des micro-rugosités.

- Chimiques : Attaque acide sélective (ex. : acide orthophosphorique à 37 % sur l’émail, acide fluorhydrique sur la céramique) pour créer un relief favorable au collage.

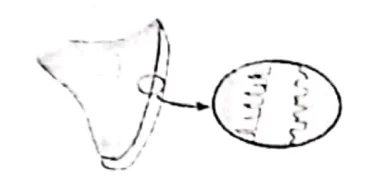

Traitement des Surfaces

- Émail : Application d’acide orthophosphorique à 37 % pendant 15 secondes pour dissoudre le cœur des prismes, créant un microrelief propice à l’infiltration de la résine.

- Dentine : Infiltration des fibres de collagène par un adhésif, formant une couche hybride pour une adhésion optimale.

- Céramique : Traitement à l’acide fluorhydrique pour créer un relief, suivi d’un rinçage abondant et de l’application d’un silane pour assurer une liaison chimique.

Image Placeholder : Une image illustrant la couche hybride formée par l’infiltration de l’adhésif dans la dentine pourrait être intégrée ici, montrant les fibres de collagène et la résine en interaction.

Paramètres Influençant le Choix du Ciment

Situation de la Limite Prothétique

- Limite juxta- ou supra-gingivale : Tous les ciments de scellement sont adaptés, car l’isolation de l’humidité est plus facile.

- Limite sous-gingivale : Privilégier les ciments oxyphosphates de zinc ou les ciments verre ionomère modifiés par résine (CVIMR), car les CVI conventionnels sont sensibles à la contamination hydrique précoce.

Valeur Rétentive de la Préparation

- En cas de rétention mécanique défaillante (parois divergentes, faible hauteur coronaire), privilégier des ciments avec une forte adhésion, comme les ciments verre ionomère hybrides.

Nombre de Piliers Prothétiques

- Pour les prothèses à multiples piliers, un ciment avec un temps de travail long est nécessaire pour permettre une insertion complète avant la prise. L’oxyphosphate de zinc reste le choix privilégié pour les reconstructions plurales.

Vitalité Pulpaire

- Les ciments au phosphate de zinc, à cause de leur pH acide, sont contre-indiqués sur dents vivantes sans protection pulpaire (ex. : vernis copalite). Ce vernis réduit toutefois la rugosité de surface, affectant le microclavetage.

Les Différents Temps Cliniques

Scellement

Préparation des Surfaces

- Nettoyage des piliers : Utilisation d’eau et de pierre ponce, suivi d’une désinfection au tubulicide et d’un assèchement rigoureux avec une pompe à salive.

- Nettoyage de la prothèse : Dégraissage à l’alcool ou à l’acétone en bain ultrasonique pendant 5 minutes.

- Préparation du ciment : Mélange sur une plaque de verre refroidie (3-4 gouttes de liquide par unité de poudre), malaxage pendant moins d’une minute.

Application

- Application du ciment dans la prothèse, suivie de l’insertion sous pression maintenue pendant environ 10 minutes.

- Contrôle immédiat des bords pour détecter toute anomalie de scellement.

- Retrait des excès de ciment à l’aide d’instruments adaptés.

Image Placeholder : Une image montrant l’application du ciment dans une couronne avant insertion pourrait être intégrée ici, illustrant la consistance idéale du mélange.

Descellement

Le descellement consiste à rompre le scellement pour retirer la prothèse, généralement en raison de complications (caries, pulpites, surocclusion, rétraction parodontale, etc.).

Techniques

- Vibration ultrasonique : Pour faciliter l’arrachement en désagrégeant le ciment.

- Arrache-couronne : Utilisé pour séparer la prothèse de son support par traction ou cisaillement.

Indications

- Complications corono-radiculaires (caries, pulpites).

- Complications parodontales (rétraction, mobilité).

- Surocclusion ou perte d’esthétique.

- Réparation ou adjonction d’éléments prothétiques.

Conclusion

Environ un quart des échecs en prothèse fixée sont attribuables à des défaillances de scellement ou de collage. Ces échecs se traduisent par des récidives de caries, des pulpites, des surocclusions ou des descellements. Pour minimiser ces risques, il est crucial de :

- Choisir le ciment le mieux adapté à la situation clinique (limite prothétique, vitalité pulpaire, rétention mécanique).

- Connaître les propriétés spécifiques des matériaux utilisés (résistance, adhésion, biocompatibilité).

- Appliquer une rigueur extrême lors des étapes cliniques, du nettoyage des surfaces à l’insertion de la prothèse.

En combinant une sélection judicieuse des matériaux, une préparation méticuleuse et un protocole clinique rigoureux, le praticien peut optimiser la longévité et la performance des prothèses fixées, garantissant ainsi la satisfaction du patient et la durabilité des restaurations.

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

- Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier - Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

- Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

- Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

- Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

- Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Scellement et Collage

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.