L’appareil manducateur : généralités et anatomie

L’appareil manducateur : généralités et anatomie

Introduction

Par sa situation à l’extrémité céphalique de l’individu, la cavité buccale participe physiologiquement aux activités sensorielles et affectives. Les phénomènes masticateurs et occlusaux constituent des éléments importants dans les comportements fondamentaux. Ces phénomènes dépendent d’un ensemble d’éléments réunis dans une unité fonctionnelle appelée : appareil manducateur.

Définition de l’appareil manducateur

L’appareil manducateur est un ensemble fonctionnel complexe constitué par des éléments passifs (articulations temporo-mandibulaires – ATM, dents et occlusion) et des éléments actifs (système neuromusculaire) dont la dynamique est coordonnée par le système neurosensoriel.

Anatomie de l’appareil manducateur

Les organes dentaires

Les organes dentaires comprennent les dents et leurs tissus de soutien :

- Les dents ou odonte : elles jouent un rôle important dans la mastication.

- Les tissus de soutien : constitués par le cément, le desmodonte, l’os alvéolaire et la gencive. Parmi tous ces éléments, le desmodonte participe activement à la dynamique fonctionnelle.

Rôles du desmodonte

Le desmodonte joue plusieurs rôles :

- Mécanique et protecteur : par ses fibres de collagène.

- Nutritif : par son système artério-veineux.

- Sensoriel : par les éléments du système nerveux qu’il contient.

Les articulations temporo-mandibulaires (ATM)

Définition

Les articulations temporo-mandibulaires (ATM) sont des articulations paires et symétriques qui relient la mandibule au crâne. Elles sont considérées comme les seules articulations mobiles de la face. Elles forment, avec les arcades dentaires dont elles sont indissociables, l’articulation crânio-bicondylo-occlusale.

Les surfaces osseuses

Surface temporale

Présentes sur la face exocrânienne de l’os temporal, à sa partie inférieure appelée champ basilaire :

- La cavité glénoïde :

Encore appelée fosse mandibulaire, c’est une surface concave inscrite dans l’angle formé par les deux racines de l’apophyse zygomatique. Elle est située en avant du conduit auditif externe (C.A.E.), en arrière du condyle temporal, et en dehors de l’épine du sphénoïde.

Surface articulaire mandibulaire : le condyle mandibulaire

Il s’agit d’un processus articulaire saillant au niveau du sommet postérieur de la branche montante. La surface du condyle mandibulaire, recouverte de cartilage, est partagée en deux versants : un versant antérieur et un versant postérieur.

Appareil discal

Selon la conception actuelle, le ménisque n’est pas un élément isolé ; il fait partie d’un ensemble qui constitue l’appareil discal de l’ATM, indissociable du condyle mandibulaire avec lequel il forme le complexe condylo-discal. Pour certains, il représente la portion intra-articulaire du tendon du muscle ptérygoïdien latéral, différentié en regard des surfaces articulaires.

Système suspenseur

Les surfaces articulaires sont maintenues en contact étroit essentiellement par la tonicité des muscles manducateurs et accessoirement par la capsule.

La capsule

La capsule est un manchon fibreux lâche en forme de tronc de cône, d’épaisseur variable, situé autour de l’articulation. Elle s’implante :

- En haut, sur le pourtour de la surface articulaire du temporal.

- En bas, sur le col du condyle, près de la surface articulaire vers l’avant et à distance en arrière.

Les synoviales

Elles sont au nombre de deux :

- La synoviale supérieure ou sus-méniscale.

- La synoviale inférieure ou sous-méniscale.

Ces deux poches contiennent le liquide synovial ou synovie, qui joue un rôle lubrifiant pour l’ATM et assure la nutrition des tissus avasculaires qui tapissent les surfaces articulaires.

Les ligaments

On distingue les ligaments intrinsèques, qui sont adhérents à la capsule, et les ligaments extrinsèques, dont le rôle est secondaire et qui se trouvent à distance de la capsule.

Les ligaments intrinsèques :

- Le ligament latéral externe.

- Le ligament latéral interne.

Le système musculaire

Définition

Le système musculaire manducateur se compose de muscles élévateurs, abaisseurs et de muscles cervicaux, qui sont indispensables au maintien de la tête et à la dynamique mandibulaire.

Les différents types de muscles masticateurs

Les muscles élévateurs

Ces muscles, peu nombreux mais très puissants, ont une insertion crânienne.

- Le masséter :

Muscle court, épais, oblique en bas et en arrière, tendu entre l’arcade zygomatique et la zone angulaire de la mandibule, avec trois chefs : superficiel, moyen et profond. - Le chef superficiel règle les mouvements de fermeture mandibulaire et la protrusion.

- Le chef profond règle également les mouvements de fermeture mandibulaire, ainsi que la rétrusion.

- Le temporal :

Large, disposé en éventail, il s’étend de la fosse temporale sur la face latérale du crâne à l’apophyse coronoïde de la mandibule. Il est composé de trois faisceaux : antérieur, moyen et postérieur, les faisceaux antérieur et postérieur étant antagonistes. - Le ptérygoïdien interne :

Muscle quadrangulaire situé dans la région ptérygo-maxillaire, tendu de la fosse ptérygoïde à la face interne de l’angle mandibulaire. Symétrique au masséter par rapport à la mandibule, d’où son appellation de « masséter interne ». - Le ptérygoïdien externe :

Muscle court, épais, aplati, situé dans la région ptérygo-maxillaire, tendu de l’apophyse ptérygoïde au col du condyle, avec deux chefs : - Chef sphénoïdal : de la face horizontale du grand ail du sphénoïde au col du condyle.

- Chef inférieur : de l’apophyse ptérygoïde au col du condyle.

Les muscles abaisseurs

Nombreux mais faibles, ils ont tous une insertion hyoïdienne et leur innervation est hétérogène. Ils sont classés en fonction de leur disposition par rapport à l’os hyoïde, qui donne également insertion aux muscles de la langue.

- Les sus-hyoidiens : digastrique, mylo-hyoïdien, génio-hyoïdien.

- Accessoirement : les muscles responsables de la posture de la tête, comme le trapèze et le sterno-cléido-mastoïdien.

- Les sous-hyoidiens : sterno-thyroïdien, thyro-hyoïdien, sterno-cléido-hyoïdien, omo-hyoïdien.

- Les muscles cervicaux.

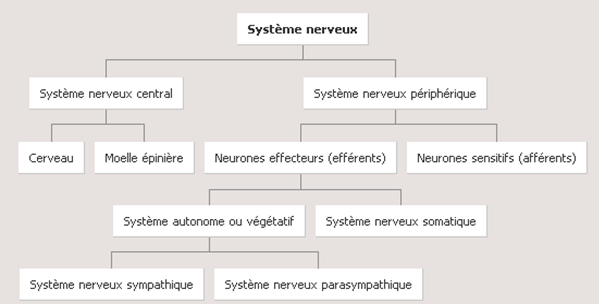

Le système nerveux

Définition

C’est l’ensemble des structures qui assurent la réception, l’intégration et la transmission de l’information provenant de l’organisme et de l’environnement.

Composition

Ce système comporte :

- Des récepteurs sensoriels périphériques :

Ils jouent un rôle important dans la régulation des activités musculaires et dans les perceptions. Ils sont situés dans les muscles, les tendons, l’ATM et le desmodonte. On observe : - Les propriocepteurs : ils transmettent des informations sur les mouvements de cet appareil (étirement, pression).

- Les terminaisons libres : (nocicepteurs essentiellement) sont le point de départ de réflexes pouvant conduire à des contractures.

- Un nerf crânien mixte (le trijumeau) :

Son contingent sensitif véhicule tous les modes de sensibilité de la face et de l’appareil manducateur, et son contingent moteur commande la plus grande partie des muscles masticateurs. - Des centres nerveux :

Ils intègrent les messages sensitivo-sensoriels et produisent des commandes motrices.

Conclusion

L’appareil manducateur est un ensemble très intime de plusieurs éléments, à savoir passifs et actifs, dont l’importance est égale. L’efficience de cet appareil dépend de l’harmonie et de l’équilibre de ses différents composants, qui ne peuvent être physiologiquement dissociés les uns des autres. L’appareil manducateur doit toujours être considéré dans son ensemble, lui-même étroitement lié à la posture crânio-rachidienne.

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

L’appareil manducateur : généralités et anatomie

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.