L’occlusion Bilatéralement Équilibrée

L’occlusion Bilatéralement Équilibrée

L’Occlusion Bilatéralement Équilibrée

Introduction

Différents concepts occlusaux sont aujourd’hui considérés comme réalisables sur les restaurations prothétiques, chacun présentant des avantages et des inconvénients que le praticien devra prendre en compte afin de garantir au patient une réhabilitation esthétiquement acceptable et neuro-musculairement intégrée.

Schémas Occlusaux en Prothèse Adjointe Complète (PAC)

I. Définition

On peut définir un concept occlusal comme étant : « les règles établissant le nombre et la situation des contacts pour l’engrènement des dents et des surfaces de glissement pour la position de référence et lors des mouvements d’excursion de la mandibule ».

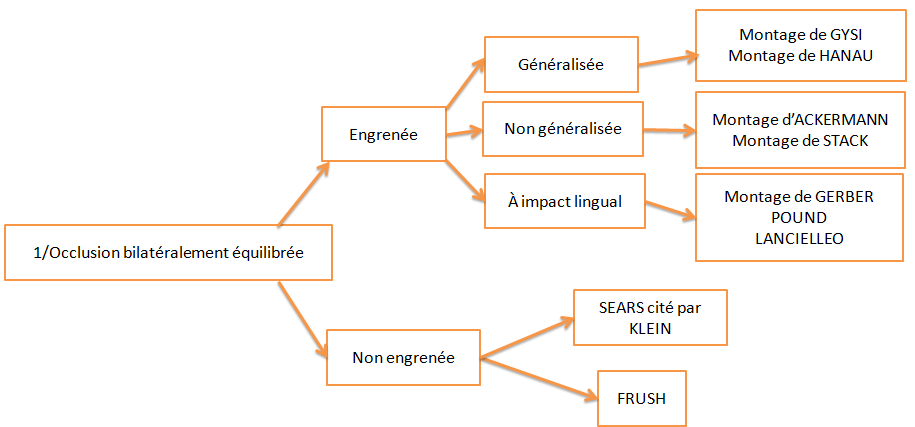

II. Schémas Occlusaux en PAC

En prothèse adjointe complète, on peut distinguer deux grands types de schémas :

- L’occlusion bilatéralement équilibrée

- L’occlusion non équilibrée

II.1. L’Occlusion Bilatéralement Équilibrée

C’est le schéma occlusal le plus souvent utilisé en PAC.

Principes Généraux

En statique :

- En relation centrée : Il doit exister entre les surfaces triturantes postérieures des contacts stabilisants, égaux de chaque côté, sans contact des dents antérieures.

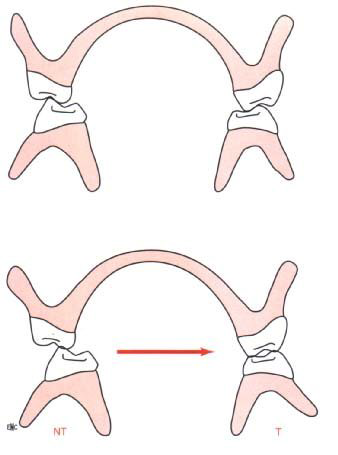

En dynamique :

- En protrusion : Un articulé équilibré en protrusion suppose un glissement de la relation centrée au bout-à-bout incisif sans perte de contact des molaires et prémolaires antagonistes.

Image : Les contacts lors du mouvement de protrusion (10)

- En latérotrusion : En diduction, des contacts équilibrants s’effectuent entre :

- Les pointes cuspidiennes vestibulaires et linguales du côté travaillant (contact de quatre cuspides).

- Les pointes cuspidiennes palatines maxillaires et vestibulaires mandibulaires du côté équilibrant (non travaillant) (10).

Image : Les contacts cuspidiens lors de la diduction (10)

II.1.1. L’Occlusion Bilatéralement Équilibrée Engrenée

II.1.1.1. L’Occlusion Bilatéralement Équilibrée Engrenée Généralisée

Deux montages répondent à ces critères :

Le montage de Gysi :

- Il requiert l’utilisation de dents en porcelaine fortement cuspidées à 33 degrés.

- En occlusion de relation centrée (ORC), les contacts s’établissent selon des rapports cuspides-embrasures au niveau prémolaire et cuspides-fosses au niveau molaire.

- Il est indiqué chez les patients dont le cycle de mastication fermé permet d’établir des relations inter-arcades précises.

Le montage de Hanau :

- Les relations occlusales sont identiques à celles du montage de Gysi.

- L’équilibre résulte de l’harmonie qui s’établit entre les cinq composants du Quint de Hanau :

- La pente condylienne.

- La pente cuspidienne.

- La pente incisive.

- Le plan d’occlusion.

- La courbe de compensation.

- Ce type de montage est indiqué chez les patients dont le comportement neuromusculaire, la qualité des surfaces d’appui et la stabilité articulaire sont inférieurs à ceux requis pour le montage de Gysi.

- Les dents employées seront du type anatomique ou semi-anatomique, en porcelaine, en résine améliorée ou en composite.

Image : Le montage de Hanau (8)

II.1.1.2. L’Occlusion Bilatéralement Équilibrée Engrenée Non Généralisée

Deux types de montages répondent à cette appellation :

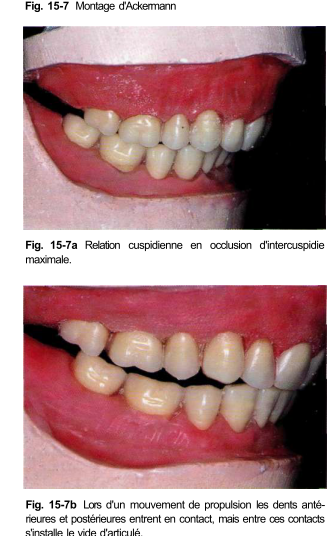

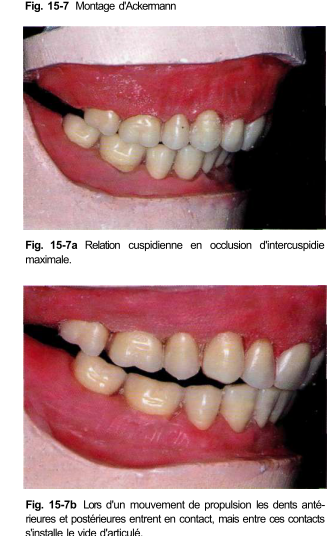

Le montage d’Ackermann :

- En ORC, la répartition des contacts occlusaux est identique à celle des schémas précédents.

- Lors des mouvements excentrés, l’occlusion bilatéralement équilibrée n’est obtenue que par l’intermédiaire d’un contact antérieur et de contacts entre les dernières molaires, les dents intermédiaires n’entrent pas en contact, créant un vide d’articulé.

- Ce type de montage est particulièrement indiqué lorsque le guide antérieur est marqué.

Image : Relation cuspidienne en ORC (8)

Image : Lors d’un mouvement de protrusion, les dents antérieures et postérieures entrent en contact, mais entre ces contacts s’installe le vide d’articulé (8)

Le montage de Strack :

- Ce montage requiert des dents semi-anatomiques, moyennement cuspidées, environ 20 degrés.

- En ORC et en protrusion, la répartition et l’organisation des contacts occlusaux sont comparables à celles d’un montage de Hanau et Gysi.

- En diduction :

- Côté travaillant : Contact vestibulaire uniquement entre prémolaires et canine, absence de contact du côté lingual. Les molaires sont hors contact.

- Côté non travaillant : Toutes les cuspides palatines supérieures sont en contact avec les cuspides vestibulaires inférieures et leur versant interne.

Image : Les contacts occlusaux en protrusion selon Strack (8)

II.1.1.3. L’Occlusion Bilatéralement Équilibrée Engrenée à Impact Lingual

Caractéristiques en ORC :

- Absence de contact entre les dents antérieures.

- Des contacts occlusaux uniquement entre les cuspides palatines des dents postéro-supérieures et les zones de réception antagonistes.

- Absence de contact entre les cuspides vestibulaires mandibulaires et les fosses de réception antagonistes.

Image : L’occlusion bilatéralement équilibrée engrenée à impact lingual (8)

Image : Aspect vestibulaire du montage de Gerber mettant en évidence l’absence de contacts entre les cuspides vestibulaires mandibulaires et les zones de réception antagonistes (8)

Lors des mouvements excentrés :

- Par un glissement harmonieux des pointes cuspidiennes palatines dans les zones de réception mandibulaires.

- Le montage de Gerber utilise les dents Condyloform®, dents spécialement conçues pour ce montage.

- Ce type de montage est particulièrement indiqué chez les patients dont la coordination neuromusculaire est insuffisante, la surface d’appui non stable, le cycle de mastication ouvert et chez les patients dont le contrôle post-prothétique est difficile à assurer.

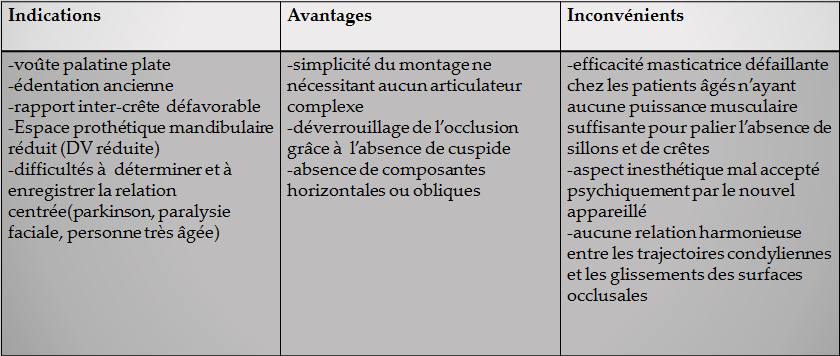

II.1.2. L’Occlusion Bilatéralement Équilibrée Non Engrenée

Principe :

- Utilisation de dents plates sans relief occlusal.

Image : Dent plate sans relief occlusal (10)

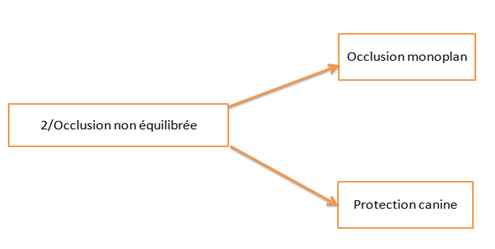

II.2. L’Occlusion Non Équilibrée

II.2.1. L’Occlusion Monoplan

- Ce type de montage, créé par De Van en 1954 sous l’appellation « occlusion neutre » ou « neutrocentrique », requiert des dents plates sans aucun relief cuspidien.

- Caractéristiques en relation centrée (RC) :

- Une absence de contact entre les dents antérieures.

- Des contacts entre les prémolaires et les premières molaires antagonistes, mais les deuxièmes molaires ne sont pas en contact.

- Lors des mouvements excentrés :

- Les dents postérieures ne sont pas forcément en contact.

- Lors du montage, aucun recouvrement incisif n’est établi ; par contre, dans le sens antéro-postérieur, le surplomb dépend du type de relations squelettiques du patient et de la tonicité de la lèvre.

- Au niveau postérieur, les deux prémolaires et la première molaire entrent en contact avec les prémolaires et la molaire antagoniste. Par contre, la deuxième molaire maxillaire se situe à environ 0,5 mm au-dessus du plan occlusal.

Image : Les contacts occlusaux lors de la protrusion (8)

II.2.2. L’Occlusion en Protection Canine

- Caractéristiques en ORC :

- De légers contacts entre les dents antérieures.

- Des contacts entre les dents postérieures impliquant l’ensemble des cuspides d’appui selon un rapport cuspide-fosse.

- Lors des mouvements excentrés :

- Seules les dents antérieures entrent en contact, supprimant ainsi tout contact postérieur.

- Ce schéma occlusal, issu de la prothèse scellée, ne semble pas adapté à la prothèse complète, et aucune étude n’a pu démontrer la supériorité de la protection canine sur l’occlusion bilatéralement équilibrée pour la préservation de l’intégrité tissulaire.

Image : L’occlusion en protection canine (8)

Conclusion

L’occlusion en PAC est une donnée très importante. Sa détermination correcte et le respect de tous les impératifs énoncés restent la clé du succès thérapeutique.

Bibliographie

- ABJEAN J. L’occlusion en pratique clinique. Paris : Information Dentaire, 2002, -175p.

- Duminil G., Olivier H., Orthlieb J.D. L’occlusion tout simplement. 2003.

- Bory H., Gobert B. Diagrammes géométriques et anatomiques des différents mouvements mandibulaires. Prothèse Dentaire N° 84 – Octobre 1993.

- Le Roux M.K., Graillon N., Foletti J.M., Chossegros C. Physiologie du système condylodiscal et musculaire manducateur. 2-008-B-10; 2020.

- Orthlieb J.-D., Darmouni L., Pedinielli A., Jouvin Darmouni. Fonctions occlusales : aspects physiologiques de l’occlusion dentaire humaine. 2013.

- Archienc, Louis J., Helfer M., Mahiat Y., Minette C. La prothèse amovible complète : un traitement complexe. 2006; 6:12.

- Mariani. Quel concept occlusal pour l’édenté total. Chir Dent Fr. 1989; 477:53-59.

- Hüe O., Berteretche M.-V. Réalité Clinique : Solution thérapeutique. Paris : Quintessence International; 2003.

- Abduo J. Occlusal schemes for complete denture: a systematic review. Int J Prosthodont 2013, 1:26-33.

- Schoendorff R., Orgiazzi G., Millet C. Choix et montage des dents en prothèse complète. EMC Odontologie [23-325-F-10], 1997.

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Leave a Reply