Les Kystes des Maxillaires : Guide Complet pour Étudiants en Médecine Dentaire

Introduction

Les kystes des maxillaires figurent parmi les pathologies les plus fréquemment rencontrées en pratique odontologique. Ces lésions, souvent découvertes de manière fortuite lors d’examens radiologiques de routine, nécessitent une compréhension approfondie de leur nature, de leur classification et de leur prise en charge.

Ce guide exhaustif vous présente l’ensemble des connaissances essentielles sur les kystes maxillaires, de leur définition précise jusqu’aux protocoles diagnostiques actuels, en passant par la classification OMS 2017 qui fait référence aujourd’hui.

Définition et Caractéristiques Fondamentales

Qu’est-ce qu’un kyste maxillaire ?

Un kyste des maxillaires se définit comme une cavité pathologique close, ne communiquant pas avec le milieu extérieur, creusée dans le squelette maxillo-facial. Cette cavité présente les caractéristiques suivantes :

- Contenu variable : aérique, liquide, semi-liquide ou plus rarement solide

- Paroi propre : délimitant la lésion du tissu osseux environnant

- Évolution progressive : augmentation de volume par pression hydrostatique

Ces lésions se distinguent des tumeurs par leur nature expansive non infiltrante et leur croissance généralement lente.

Mécanismes de Formation

La formation d’un kyste résulte de plusieurs mécanismes physiopathologiques complexes :

La pression hydrostatique générée par l’accumulation de liquide au sein de la cavité provoque une résorption osseuse progressive et centrifuge. Ce phénomène explique l’expansion caractéristique des kystes sans destruction des structures anatomiques voisines.

L’activité cellulaire au niveau de la paroi kystique contribue également à la croissance de la lésion par production continue de liquide intrakystique.

Étiopathogénie : Origines et Mécanismes

Classification Étiologique

Les kystes des maxillaires peuvent avoir plusieurs origines distinctes :

Kystes dysembryologiques : Ils résultent d’un désordre embryologique survenant lors du développement maxillo-facial. Ces anomalies de développement conduisent à la persistance de structures embryonnaires qui peuvent ultérieurement se kystiser.

Kystes liés à une anomalie osseuse : Certaines lésions kystiques apparaissent en relation avec des perturbations du métabolisme osseux local, sans origine infectieuse ou développementale évidente.

Kystes associés à une dent incluse : La présence d’une dent retenue dans l’os peut déclencher la formation d’un kyste par accumulation de liquide autour de la couronne dentaire non évoluée.

Kystes inflammatoires odontogènes : Ils font suite à une infection d’origine dentaire, généralement consécutive à une nécrose pulpaire secondaire à une carie profonde non traitée.

Classification OMS 2017 : Référence Actuelle

Évolution Taxonomique Importante

La classification des kystes maxillaires a connu une révision majeure par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2017 (ADEL K. EI-NAGGAR et coll., 2017). Cette mise à jour a introduit des modifications conceptuelles significatives.

Changement majeur : Les pseudokystes, notamment le kyste anévrismal et le kyste osseux simple, ne sont plus considérés comme de véritables kystes. Ils sont désormais classés parmi les tumeurs bénignes non odontogènes des maxillaires.

Les Deux Grands Groupes de Kystes

Groupe 1 : Kystes Odontogènes d’Origine Inflammatoire

Ce groupe comprend les lésions directement liées à une inflammation d’origine dentaire :

Kyste radiculaire : Le plus fréquent de tous les kystes odontogènes, représentant environ 55% des cas. Il se développe à l’apex d’une dent nécrosée suite à une inflammation chronique.

Kyste inflammatoire collatéral : Moins courant, il se forme latéralement par rapport à la racine dentaire, généralement en relation avec un canal latéral infecté.

Groupe 2 : Kystes de Développement Odontogènes et Non Odontogènes

Cette catégorie regroupe les kystes d’origine développementale :

Kyste dentigère : Également appelé kyste folliculaire, il entoure la couronne d’une dent incluse et s’attache au collet de celle-ci.

Kératokyste odontogénique : Anciennement nommé tumeur odontogène kératokystique, c’est une lésion particulièrement agressive avec un fort potentiel de récidive.

Kyste parodontal latéral et kyste botryoïde odontogénique : Kystes rares se développant latéralement aux racines dentaires à partir de restes de la lame dentaire.

Kyste gingival : Lésion superficielle se développant dans les tissus gingivaux, généralement chez l’adulte.

Kyste glandulaire odontogénique : Kyste rare présentant des caractéristiques histologiques particulières avec des structures glandulaires.

Kyste odontogène calcifiant : Lésion atypique contenant des cellules fantômes calcifiées, parfois associée à d’autres tumeurs odontogènes.

Kyste odontogène orthokératosique : Variante du kératokyste avec un revêtement épithélial orthokératosique, au comportement moins agressif.

Kyste du canal naso-palatin : Kyste non odontogène le plus fréquent, se développant à partir des restes épithéliaux du canal naso-palatin.

Diagnostic des Lésions Kystiques : Approche Systématique

Circonstances de Découverte

Les kystes maxillaires peuvent être détectés dans différentes situations cliniques :

Découverte fortuite : Environ 30 à 40% des kystes sont identifiés de manière incidente lors d’examens radiologiques réalisés pour d’autres raisons (bilan pré-prothétique, examen orthodontique, radiographie de contrôle).

Signes d’appel cliniques :

- Déplacements dentaires inexpliqués

- Mobilités dentaires progressives

- Anomalies d’éruption (retard, déviation)

- Tuméfaction endo-buccale ou exo-faciale

- Douleurs localisées ou diffuses

Interrogatoire Médical Rigoureux

L’anamnèse constitue la première étape fondamentale du diagnostic. Elle doit explorer systématiquement :

Antécédents médico-chirurgicaux : personnels et familiaux, à la recherche de pathologies systémiques ou de prédispositions génétiques.

Caractéristiques de la douleur : localisation précise, intensité, mode d’évolution (aiguë, chronique, paroxystique), facteurs déclenchants ou calmants.

Signes généraux : fièvre, asthénie, amaigrissement involontaire, qui peuvent orienter vers une infection associée ou une lésion plus agressive.

Troubles fonctionnels : difficultés masticatoires, troubles de la sensibilité (paresthésies, anesthésies), dysesthésies.

Examen Clinique Approfondi

L’examen clinique permet d’identifier les signes objectifs et les complications potentielles :

Manifestations Cliniques au Stade de Déformation

Déplacements dentaires caractéristiques : Les kystes provoquent des divergences radiculaires qui se traduisent paradoxalement par des rapprochements coronaires. Ce signe pathognomonique témoigne de la croissance expansive de la lésion.

Mobilité dentaire : Une ou plusieurs dents peuvent présenter une mobilité anormale, conséquence de la résorption osseuse péri-radiculaire et de l’altération du support parodontal.

Anomalies d’évolution dentaire : Retards d’éruption, éruptions ectopiques, absence d’évolution d’une dent permanente attendue.

Signes pulpaires et parodontaux :

- Douleurs dentaires spontanées ou provoquées

- Changements de coloration (grisâtre, brunâtre)

- Mortifications pulpaires (d’où l’importance cruciale des tests de vitalité pulpaire)

- Fistulisation gingivale ou vestibulaire

Complications Possibles

Accidents infectieux : Surinfection du kyste conduisant à un abcès, avec signes inflammatoires locaux (rougeur, chaleur, tuméfaction, douleur) et parfois généraux (fièvre, adénopathies).

Fractures pathologiques : Complication rare mais sérieuse, survenant suite à un traumatisme minime sur un os fragilisé par une lésion volumineuse. Le risque est particulièrement élevé à la mandibule.

Investigations Radiologiques : Outils Diagnostiques Essentiels

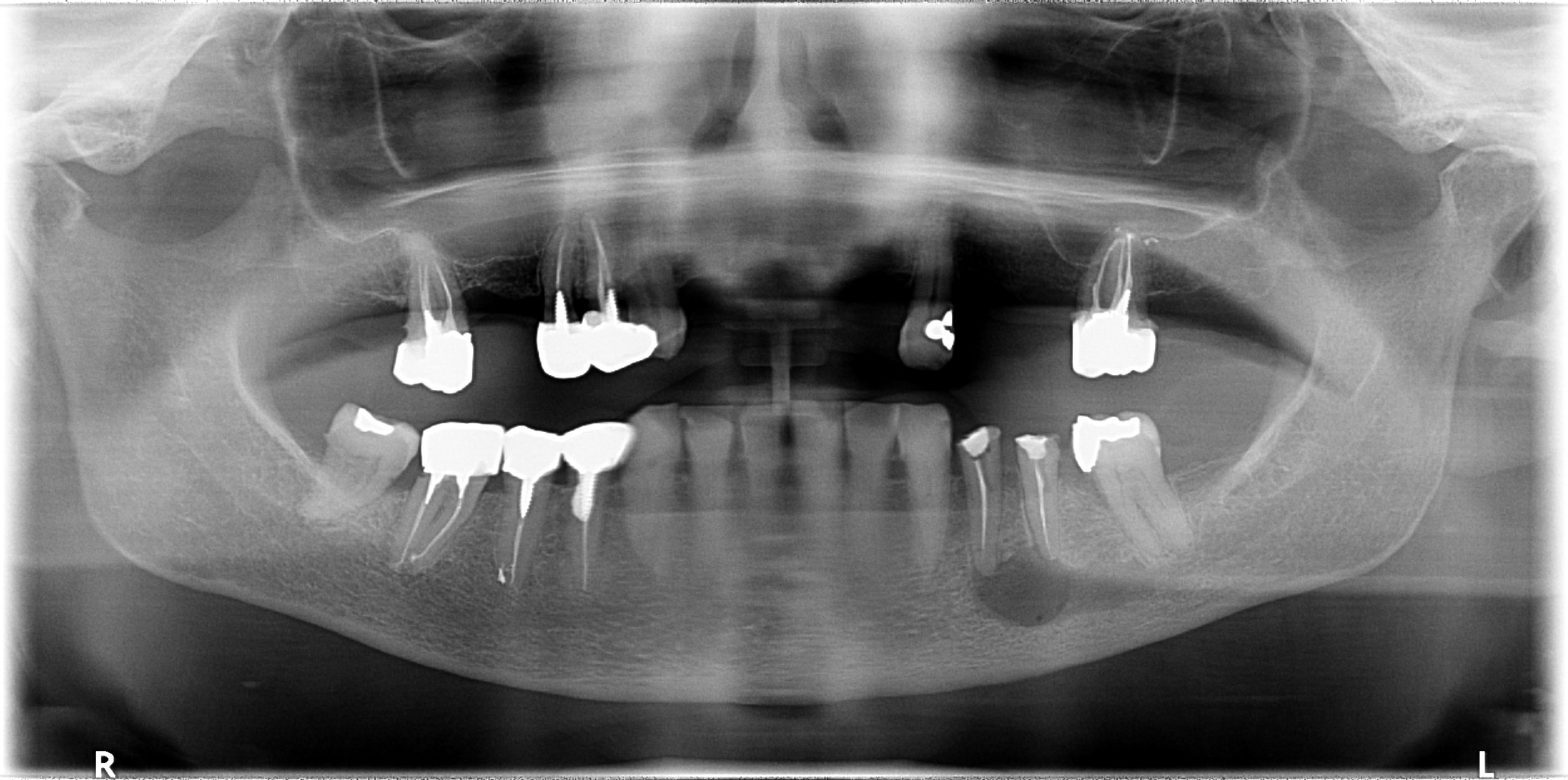

Sémiologie Radiologique Générale

Les kystes maxillaires présentent des caractéristiques radiologiques relativement constantes :

Morphologie : Forme arrondie ou ovalaire, de taille variable allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre (certains kystes peuvent atteindre 8-10 cm).

Limites : Contours nets, réguliers, entourés d’un liseré radio-opaque de condensation osseuse périphérique témoignant de la réaction osseuse.

Rapport aux structures dentaires : Déplacement des dents adjacentes sans résorption radiculaire (sauf exceptions), respect du ligament alvéolo-dentaire.

Tonalité radiologique : Image radioclaire homogène, caractère géodique ou lacunaire selon les cas.

Rapport aux structures anatomiques : Refoulement sans destruction des éléments anatomiques voisins (canal alvéolaire inférieur, plancher sinusien, plancher des fosses nasales, canal naso-palatin).

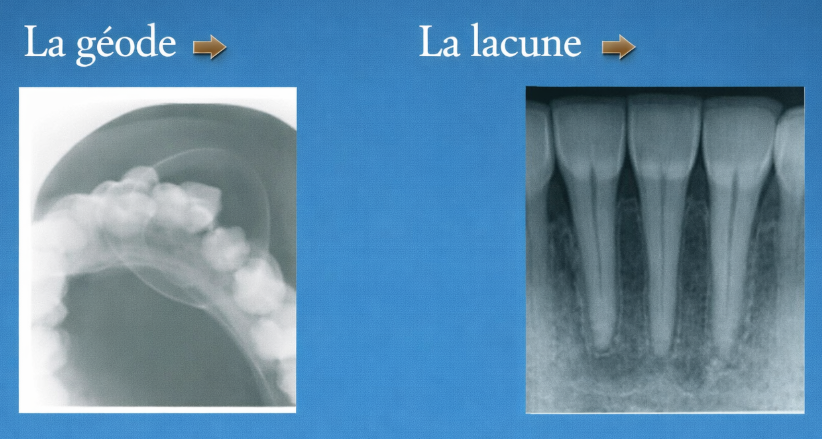

Différence entre Géode et Lacune

Géode :

- Cavité unique résultant d’une perte de substance osseuse bien délimitée

- Image très claire aux contours réguliers

- Ligne continue entourée d’un liseré de condensation

- Épaisseur du liseré variable selon l’ancienneté

- Contour flou si poussées inflammatoires répétées

Lacune :

- Aspect creux correspondant à un espace vide

- Continuité directe avec le tissu osseux environnant

- Absence de bordure nette ou de liseré de condensation

- Résulte de la diminution de densité radiographique

- Image limitée, claire, sans contour marqué par une ligne dense

Examens d’Imagerie Complémentaires

Pour une évaluation complète, plusieurs techniques peuvent être utilisées. Le Cone Beam (CBCT) offre une visualisation tridimensionnelle précise, particulièrement utile pour évaluer les rapports anatomiques et planifier une intervention chirurgicale.

L’IRM peut être indiquée dans certains cas complexes pour caractériser le contenu kystique et différencier une lésion kystique d’une lésion solide.

Analyse Anatomopathologique : Gold Standard Diagnostique

L’examen histopathologique reste l’élément décisif pour établir un diagnostic de certitude. Il nécessite une préparation rigoureuse.

Éléments Indispensables de la Demande

L’analyse anatomopathologique doit systématiquement comporter :

Nature de l’examen : Biopsie-exérèse, pièce d’énucléation complète, curetage.

Date et lieu du prélèvement : Informations de traçabilité essentielles.

Description macroscopique de l’échantillon : Dimensions, aspect, couleur, consistance, caractère uni- ou multiloculaire.

Renseignements cliniques détaillés : Âge du patient, localisation précise, signes cliniques, hypothèse diagnostique, données radiologiques.

Traitements administrés : Mention des médicaments pris avant le prélèvement (antibiotiques, anti-inflammatoires) pouvant modifier l’aspect histologique.

Point Technique Important

Lorsque l’apex dentaire a été prélevé avec la lésion, il est pertinent de vérifier l’intégrité de la membrane kystique au niveau apical. Cette observation permet de confirmer la nature kystique et d’évaluer la qualité de l’exérèse.

Aspects Anatomopathologiques Caractéristiques

Un kyste vrai présente une structure histologique spécifique comprenant :

Paroi kystique :

- Structure conjonctive, mince et régulière

- Paroi interne revêtue d’un épithélium pavimenteux stratifié

- Nature épithéliale variable : parfois cilié (type respiratoire), kératinisé ou non

- Kératinisation orthokératosique ou parakératosique possible

- Distinction cruciale : Les pseudokystes sont dépourvus de revêtement épithélial

Contenu intrakystique :

- Substance liquide ou semi-liquide en quantité variable

- Aspect généralement clair, citrin

- Peut contenir du sang (hémorragie intrakystique)

- Présence possible de pus (surinfection)

- Paillettes de cholestérine (aspect brillant caractéristique)

- Flocons blancs de kératine (kératokystes)

Étude Anatomo-Clinique Détaillée des Kystes Majeurs

Kystes Odontogènes d’Origine Inflammatoire

Le Kyste Radiculaire : Lésion la Plus Fréquente

Définition Précise

Le kyste radiculaire (également appelé kyste dentaire inflammatoire, kyste péri-apical ou kyste parodontal apical) est un kyste odontogénique d’origine inflammatoire toujours associé à une dent non vivante.

Notion importante : Un kyste résiduel désigne un kyste radiculaire persistant dans l’os maxillaire après extraction de la dent causale. Cette situation nécessite une prise en charge spécifique.

Données Épidémiologiques

Les statistiques montrent que les kystes radiculaires :

- Représentent environ 55% de tous les kystes odontogènes

- Constituent la lésion kystique la plus courante des maxillaires

- Peuvent survenir à tout âge, mais avec une incidence maximale durant les quatrième et cinquième décennies (30-50 ans)

- Présentent une légère prédominance masculine (ratio H/F : 1,5:1)

Mécanisme Étiopathogénique Détaillé

La formation du kyste radiculaire suit un processus en plusieurs étapes :

Étape 1 – Inflammation initiale : Une nécrose pulpaire survient, généralement consécutive à une carie dentaire profonde non traitée, un traumatisme ou une infection.

Étape 2 – Prolifération épithéliale : L’inflammation chronique stimule les cellules épithéliales de Malassez (restes de la gaine épithéliale d’Hertwig) présentes dans le ligament parodontal. Ces cellules prolifèrent sous l’effet des médiateurs inflammatoires.

Étape 3 – Formation cavitaire : Une cavité kystique se constitue par accumulation de liquide. La pression hydrostatique intrakystique provoque une résorption osseuse progressive et centrifuge, expliquant l’expansion caractéristique de la lésion.

Localisation Anatomique

Les données de localisation révèlent que :

- 50% des cas surviennent dans la région antérieure (incisives et canines)

- Le kyste est toujours situé à l’apex de la dent concernée

- Un kyste radiculaire latéral peut exceptionnellement être associé à un canal radiculaire latéral infecté

Expression Clinique

Forme asymptomatique : De nombreux kystes radiculaires restent asymptomatiques pendant longtemps et sont découverts fortuitement lors d’un examen radiologique d’une dent cariée ou nécrosée.

Manifestations symptomatiques :

- Tuméfaction osseuse progressive

- Signe du “godet” (dépression élastique à la palpation)

- Expansion vestibulaire ou palatine/linguale

- Cause la plus courante d’expansion des maxillaires

Aspects Radiologiques Caractéristiques

L’image radiologique typique présente :

Caractéristiques générales :

- Image radioclaire, ronde ou ovale

- Lésion uniloculaire, bien délimitée

- Localisation à l’apex d’une dent mortifiée

- Diamètre généralement de 1 à 2 cm

- Lésions plus volumineuses possibles (3-5 cm voire plus)

Description précise : Géode arrondie ou ovalaire, “appendue” à l’apex d’une dent nécrosée, cernée d’un liseré radio-opaque régulier.

Aspect Macroscopique

Lors de l’énucléation chirurgicale, on observe :

Dimensions : Taille très variable, de 0,5 cm à plusieurs centimètres de diamètre selon l’ancienneté.

Paroi : Épaisseur variable (quelques millimètres à 0,5 cm), aspect blanchâtre, membrane souple et résistante.

Contenu : Liquide citrin (jaune clair), visqueux ou parfois hémorragique, fréquemment parsemé de cristaux jaunâtres brillants de cholestérol.

Aspects Histologiques Spécifiques

L’examen microscopique révèle :

Structure pariétale :

- Tissu conjonctif fibreux ou tissu de granulation

- Infiltrat inflammatoire variable (lymphocytes, plasmocytes, polynucléaires)

- Paroi interne doublée d’un épithélium stratifié squameux non kératinisé

- Épaisseur épithéliale variable (quelques à nombreuses assises cellulaires)

Particularités : Présence fréquente de cristaux de cholestérol, corps hyalins de Rushton (structures caractéristiques en forme d’arc), zones de calcifications dystrophiques.

Diagnostic Différentiel Essentiel

Le kyste radiculaire doit être distingué de :

Granulome péri-apical : Lésion inflammatoire chronique sans cavité kystique, généralement plus petite (<1 cm), ne comportant pas de revêtement épithélial. La distinction définitive nécessite l’examen histologique.

Kyste folliculaire : Associé à une dent incluse, entoure la couronne et non l’apex, dent causale vivante.

Améloblastome unicystique : Lésion néoplasique pouvant mimer radiologiquement un kyste, généralement plus volumineuse, parfois multiloculaire.

Kyste odontogène kératinisant : Aspect radiologique similaire mais histologie différente avec kératinisation caractéristique.

Ressources Complémentaires pour Approfondir

Ouvrages de Référence Recommandés

Pour compléter vos connaissances sur les kystes maxillaires et la chirurgie orale, plusieurs ouvrages de référence sont particulièrement utiles :

L’ouvrage Chirurgie orale publié en octobre 2023 constitue une référence actualisée présentant les protocoles chirurgicaux modernes pour la prise en charge des lésions kystiques.

Le Guide clinique d’odontologie édition 2025 offre une approche pratique et complète des pathologies bucco-dentaires incluant les kystes maxillaires.

Pour les étudiants préparant l’internat, les Annales corrigées de l’internat en odontologie 2022-2024 constituent un excellent outil de révision avec de nombreux cas cliniques commentés.

Conclusion : Points Clés à Retenir

Les kystes des maxillaires représentent des lésions pathologiques fréquentes nécessitant une approche diagnostique rigoureuse et systématique. Leur prise en charge repose sur :

La maîtrise de la classification OMS 2017 qui distingue clairement les kystes odontogènes inflammatoires des kystes de développement, et exclut les pseudokystes de cette catégorie.

Un diagnostic précis combinant interrogatoire minutieux, examen clinique complet, investigations radiologiques appropriées et confirmation anatomopathologique systématique.

La reconnaissance des signes d’alerte permettant une détection précoce et une prise en charge adaptée avant l’apparition de complications.

La compréhension des mécanismes physiopathologiques expliquant la croissance expansive caractéristique de ces lésions et leur comportement clinique spécifique.

En tant que futurs praticiens, votre capacité à identifier, diagnostiquer et orienter correctement la prise en charge de ces lésions sera déterminante pour la santé bucco-dentaire de vos patients. La formation continue et la consultation régulière de la littérature scientifique actualisée restent essentielles pour maintenir vos compétences à jour.

🌐 RESSOURCES EXTERNES

ResiDentaire™ – Plateforme QCM Médecine Dentaire → https://residentaire.com/

Note de transparence : Cette page contient des liens d’affiliation. En cliquant dessus, vous n’êtes pas tenu de vous procurer les produits suggérés, mais si vous le faites, cela ne vous coûte rien de plus, et cela m’aide à financer ce site pour continuer à produire du contenu éducatif de qualité.

Leave a Reply