Les lésions élémentaires en dermatologie buccale.

Les lésions élémentaires en dermatologie buccale.

Introduction

En dermatologie buccale, les lésions élémentaires constituent des marqueurs essentiels pour identifier et classifier les pathologies affectant la muqueuse buccale. Ces lésions traduisent un processus lésionnel spécifique et permettent de poser un diagnostic précis. Cependant, dans la cavité buccale, ces lésions sont rapidement modifiées par des facteurs tels que la salive, le fluide gingival, les mouvements de la langue et des lèvres, ainsi que les microtraumatismes constants. Ces particularités rendent l’analyse des lésions buccales complexe, nécessitant une approche méthodique et rigoureuse.

On distingue généralement deux grandes catégories de lésions élémentaires :

- Lésions élémentaires primaires : elles traduisent le processus lésionnel initial, c’est-à-dire l’apparition initiale de la pathologie.

- Lésions élémentaires secondaires : elles représentent l’évolution ou la transformation des lésions primaires sous l’effet du temps, des facteurs environnementaux ou des traitements.

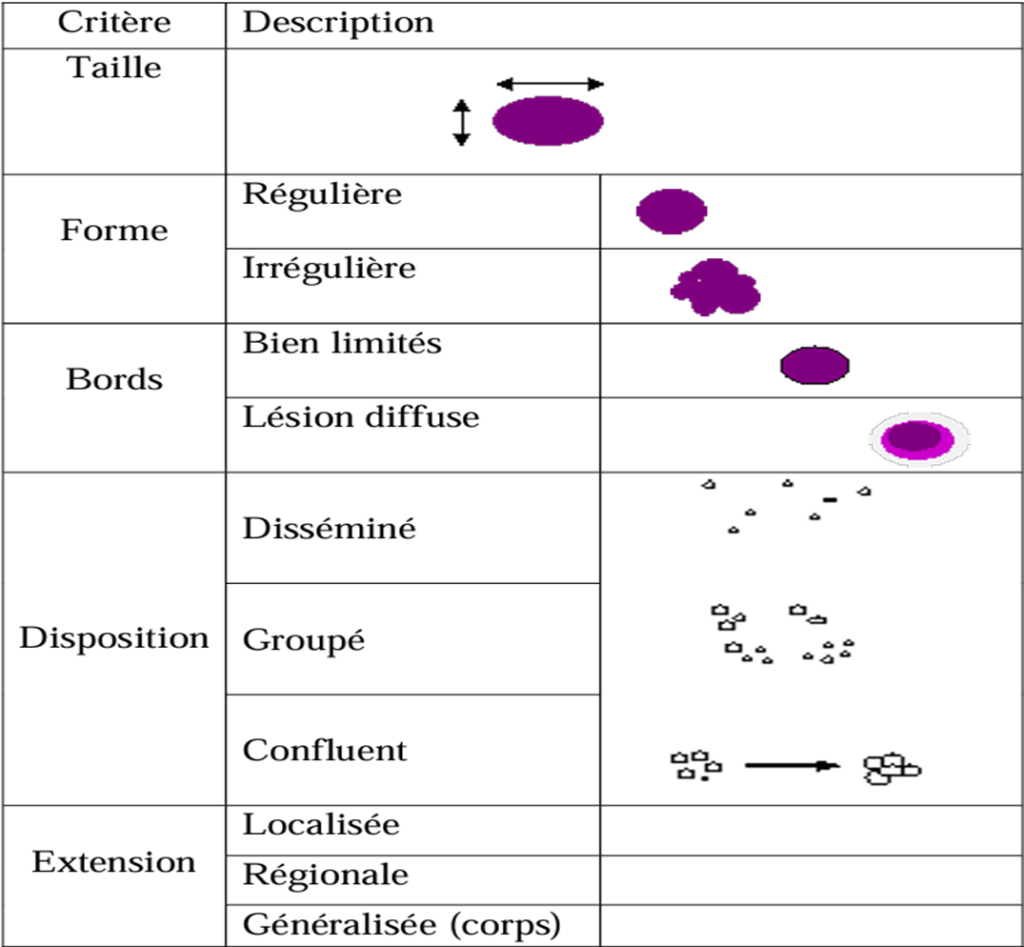

Critères d’analyse des lésions

Pour décrire une lésion de manière précise, plusieurs critères doivent être pris en compte :

- Identification de la lésion : type de lésion (macule, papule, nodule, etc.).

- Disposition et limites : forme (ronde, ovalaire, en cocarde, linéaire, etc.).

- Relief : plane, en dôme, pédiculée, sessile, ou acuminée.

- Taille : mesurée en millimètres ou centimètres.

- Couleur : rouge, blanche, hyperpigmentée, hypopigmentée, etc.

- Anomalie de la surface : lisse, verruqueuse, ulcérée, etc.

- Consistance : molle, ferme, indurée, etc.

- Profondeur : superficielle ou profonde, avec atteinte des tissus sous-jacents.

Ces critères permettent de structurer l’examen clinique et de guider le diagnostic.

Rappel histologique

La cavité buccale est entièrement tapissée par une muqueuse reposant sur des plans conjonctifs, musculaires et osseux. Cette muqueuse est constituée d’un épithélium de revêtement reposant sur le chorion, séparés par une membrane basale. Comprendre la structure histologique de la muqueuse buccale est essentiel pour appréhender les lésions élémentaires et leur évolution.

Épithélium

L’épithélium buccal est de type pavimenteux stratifié, pouvant être kératinisé ou non selon les régions. Il est composé de plusieurs couches :

- Assise cellulaire germinative (stratum germinatum) : située à la base, en contact avec la membrane basale, elle contient des cellules cubiques et des mélanocytes responsables de la pigmentation.

- Corps muqueux de Malpighi (stratum spinosum) : constitué de cellules plus grandes, qui s’aplatissent progressivement en migrant vers la surface.

- Couche granuleuse (stratum granulosum) : présente uniquement dans les zones kératinisées, elle contient des cellules riches en granules de kératohyaline.

- Couche cornée (stratum corneum) : couche superficielle desquamante, présente dans les zones kératinisées comme la gencive attachée ou le palais dur.

Chorion

Le chorion est un tissu conjonctif lâche, richement vascularisé, qui soutient l’épithélium. Il contient :

- Glandes salivaires accessoires : responsables de la production de salive locale.

- Terminaisons nerveuses : impliquées dans la sensibilité.

- Cellules immunitaires : fibroblastes, lymphocytes, plasmocytes, monocytes et macrophages, jouant un rôle dans la réponse inflammatoire et immunitaire.

Variations histologiques

La muqueuse buccale présente des variations histologiques en fonction de sa topographie et de sa fonction :

- Muqueuse masticatrice : comprend la gencive attachée et le palais dur, caractérisés par un épithélium kératinisé, résistant aux contraintes mécaniques.

- Muqueuse de recouvrement : située au niveau des joues, des lèvres, de la face ventrale de la langue, du plancher buccal et du palais mou, elle est constituée d’un épithélium non kératinisé, plus souple.

- Muqueuse spécialisée : localisée sur la face dorsale de la langue, elle est kératinisée et porte des papilles gustatives, impliquées dans la perception du goût.

Ces variations influencent l’aspect et l’évolution des lésions élémentaires dans la cavité buccale.

Lésions élémentaires primaires

Les lésions primaires correspondent aux manifestations initiales d’un processus pathologique. Elles se distinguent par leur apparence, leur consistance et leur localisation.

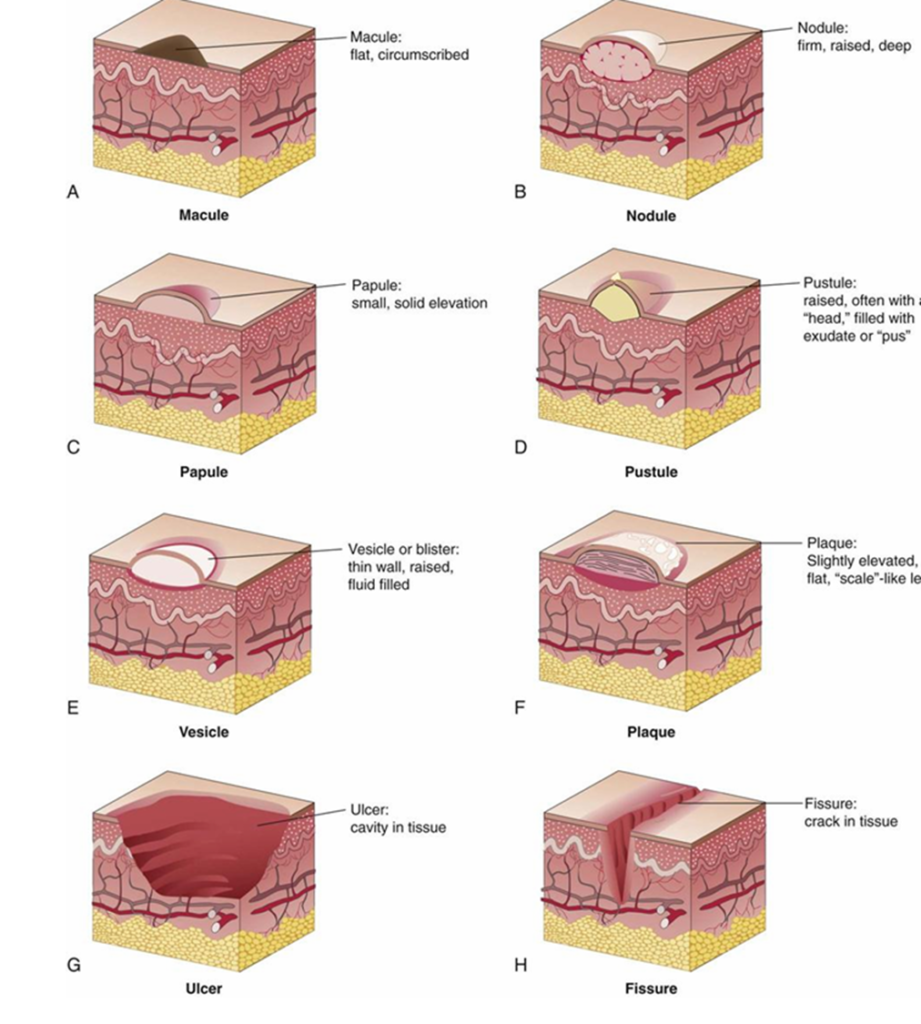

Macule

La macule est une modification de la couleur de la muqueuse sans relief ni infiltration. Elle peut prendre différentes formes :

- Érythème : rougeur localisée ou diffuse, s’effaçant à la vitropression (pression avec une lame de verre). On distingue l’énanthème (localisation muqueuse) de l’exanthème (localisation cutanée).

- Macule vasculaire : liée à une vasodilatation, elle ne s’efface pas à la vitropression (ex. : angiome).

- Macule purpurique : tache rouge liée à une extravasation sanguine, ne s’effaçant pas à la vitropression (ex. : purpura).

- Dyschromie : anomalie de pigmentation, pouvant être hyperpigmentée (ex. : mélanose) ou hypopigmentée (ex. : vitiligo).

Papule

La papule est une lésion saillante, circonscrite, solide et ne contenant pas de liquide. Lorsque son diamètre dépasse 0,5 cm, on parle de plaque. Les papules peuvent être :

- Uniques ou multiples.

- De couleur variée : rouge, blanche, hyperpigmentée ou hypopigmentée.

- Exemple : les plaques de leucoplasie, qui sont des lésions blanches souvent associées à des irritations chroniques ou à des lésions précancéreuses.

Nodule

Le nodule est une élévation peu saillante, ronde ou ovalaire, souvent profonde et parfois douloureuse. Il résulte d’une infiltration du chorion par une prolifération cellulaire. Une induration à la palpation est un signe inquiétant, pouvant suggérer une lésion maligne comme une tumeur.

Vésicule

Les vésicules sont de petits soulèvements intra-épithéliaux contenant un liquide clair (séreux) ou hémorragique. Leur rupture entraîne des érosions superficielles. Elles sont souvent d’origine virale (ex. : herpès).

Pustule

La pustule est une vésicule surinfectée contenant du pus. Bien que rare dans la cavité buccale, elle peut survenir dans des contextes infectieux.

Bulle

Les bulles sont des décollements épithéliaux de grande taille, contenant un liquide clair ou hémorragique. Leur toit fragile se rompt rapidement dans la cavité buccale, laissant place à des ulcérations. Elles sont associées à des pathologies comme le pemphigus ou la pemphigoïde.

Végétation

Les végétations sont des excroissances papillomateuses, souvent décrites comme ayant un aspect en « chou-fleur ». Elles sont fréquemment associées à des infections virales, comme le papillomavirus (ex. : papillome buccal).

Kératoses

Les kératoses sont des lésions blanches, planes ou en relief, d’aspect verruqueux. On distingue :

- Parakératose : kératinisation incomplète avec conservation des noyaux cellulaires.

- Orthokératose : kératinisation complète sans noyaux cellulaires.

Ces lésions peuvent être bénignes ou précancéreuses (ex. : leucoplasie).

Gomme

La gomme est une formation volumineuse, saillante et solide, évoluant en quatre stades : crudité, ramollissement, fistulisation et cicatrisation. Elle est caractéristique de certaines infections, comme la syphilis tertiaire.

Purpura

Le purpura résulte d’une extravasation de sang hors des vaisseaux, se manifestant par des pétéchies (petites taches rouges) ou des ecchymoses. Ces lésions ne s’effacent pas à la vitropression.

Lésions élémentaires secondaires

Les lésions secondaires découlent de l’évolution des lésions primaires ou de modifications dues à des facteurs externes, comme les traumatismes ou les infections secondaires.

Érosion

L’érosion est une perte de substance superficielle, sans nécrose sous-jacente. Elle peut être primitive ou résulter de la rupture d’une vésicule ou d’une bulle.

Ulcération

L’ulcération est une perte de substance profonde, affectant l’épithélium et la partie supérieure du chorion. Les critères à analyser incluent :

- Nombre et taille des ulcérations.

- Bords : réguliers, irréguliers, surélevés, ou en cratère.

- Fond : fibrineux, hémorragique, ou nécrotique.

- Base : souple ou indurée.

Exemple : l’aphte, une ulcération douloureuse fréquente dans la cavité buccale.

Squames

Les squames sont des lamelles de la couche cornée qui se détachent par desquamation. Elles sont fréquentes dans les lésions kératinisées.

Croûtes

Les croûtes résultent de la coagulation d’un exsudat séreux, hémorragique ou purulent. Dans la cavité buccale, elles sont principalement observées au niveau des lèvres.

Fissures

Les fissures sont des érosions linéaires, souvent localisées aux commissures labiales (ex. : perlèche).

Atrophie

L’atrophie se caractérise par un amincissement de la muqueuse, qui apparaît lisse et vernissée. Elle peut être physiologique chez les personnes âgées ou pathologique dans certaines maladies systémiques.

Enduits pultacés

Les enduits pultacés sont formés par une desquamation exagérée de l’épithélium. Ils se détachent facilement sans entraîner d’hémorragie.

Pseudo-membranes

Les pseudo-membranes sont composées de cellules épithéliales desquamées, de fibrine, de cellules inflammatoires et de débris alimentaires. Elles se détachent facilement, révélant une muqueuse normale ou rouge (ex. : candidose buccale).

Cicatrices

Les cicatrices sont des tissus néoformés résultant de la réparation d’une perte de substance profonde. Elles peuvent former des brides cicatricielles, altérant la mobilité des tissus.

Examen clinique

L’examen clinique en dermatologie buccale comprend deux volets : l’examen exo-buccal (cervico-facial) et l’examen endo-buccal. Les particularités du milieu buccal, telles que la salive, les microtraumatismes et la chaleur constante, rendent l’identification des lésions complexe.

Interrogatoire

L’interrogatoire est une étape clé pour orienter le diagnostic. Il doit inclure :

- Âge du patient.

- Antécédents médicaux (maladies systémiques, allergies, etc.).

- Prise médicamenteuse (médicaments pouvant induire des lésions buccales, comme les anti-inflammatoires).

- Intoxication alcoolo-tabagique.

- Notion de contage récent.

- Circonstances et date d’apparition des lésions.

- Durée et mode d’évolution.

- Symptômes associés : douleur, brûlure, gêne fonctionnelle.

- Notion de récurrence.

- Traitements antérieurs et leur efficacité.

- Signes généraux (fièvre, fatigue, etc.).

Examen cervico-facial

L’examen exo-buccal explore :

- Le revêtement cutané, y compris le cuir chevelu.

- Les fonctions neurologiques (motricité, sensibilité).

- Les structures osseuses sous-jacentes.

- Les orifices naturels (narines, conduits auditifs externes).

- Les aires ganglionnaires cervicales, dont la palpation est essentielle pour détecter une adénopathie.

Un examen cutané général est recommandé en cas de suspicion de pathologie systémique.

Examen endo-buccal

L’examen de la cavité buccale doit être effectué sous un bon éclairage, à l’aide d’un abaisse-langue, d’un miroir buccal, de précelles et d’une sonde. Il suit une approche méthodique :

Muqueuse et fibromuqueuse

L’inspection examine chaque région de la cavité buccale, de l’extérieur vers l’intérieur :

- Les lèvres sont écartées pour visualiser les culs-de-sac vestibulaires et les replis entre les joues et les gencives.

- Les commissures labiales sont déplissées pour détecter des fissures ou des lésions.

- Le palais est examiné à l’aide d’un miroir buccal.

- La palpation des lèvres, du plancher buccal et des joues est réalisée, souvent de manière bimanuelle (une main à l’intérieur, une à l’extérieur).

- L’examen se termine par l’inspection du voile du palais, des amygdales et de la paroi postérieure du pharynx.

Langue

Une protraction douce de la langue, maintenue par une compresse, permet d’examiner :

- Les faces dorsale et ventrale.

- Les bords latéraux.

- Le plancher buccal.

Glandes salivaires

L’examen des glandes salivaires inclut :

- Inspection des régions parotidienne et sous-maxillaire bilatérales.

- Visualisation des orifices excréteurs.

- Palpation bimanuelle pour évaluer la consistance des glandes et la qualité de la salive.

Examen dentaire

L’examen dentaire comprend :

- La formule dentaire.

- L’indice CAO (Caries, Absences, Obturations).

- L’inspection des lésions parodontales et des reconstitutions coronaires.

- Le retrait des prothèses pour examiner la muqueuse sous-jacente.

- L’analyse de l’occlusion.

Critères de description des lésions

Lors de l’examen, la palpation permet d’évaluer :

- La présence de douleur ou de saignement.

- La souplesse ou l’induration de la base, particulièrement importante pour les ulcérations (une induration suggère une lésion maligne).

- La consistance globale de la lésion.

Examens complémentaires

L’anamnèse et l’examen clinique permettent de limiter les investigations complémentaires au strict nécessaire. Les examens suivants peuvent être envisagés :

- Prélèvements locaux : en cas de suspicion d’infection, des prélèvements pour examen direct ou culture (virologique, bactériologique, mycologique) sont réalisés.

- Biopsie : un examen histologique, parfois complété par une immunofluorescence directe, est indiqué pour confirmer une pathologie auto-immune ou une lésion suspecte.

- Sérodiagnostics : utilisés au cas par cas pour diagnostiquer des infections bactériennes ou virales (ex. : sérodiagnostic de la syphilis).

Conclusion

La cavité buccale est un site privilégié pour l’apparition de lésions élémentaires, qui peuvent refléter des pathologies locales ou systémiques. La complexité du milieu buccal, marquée par un renouvellement rapide de l’épithélium, des microtraumatismes constants et la présence de salive, rend l’identification de ces lésions difficile. Une approche clinique rigoureuse, combinant un interrogatoire détaillé, un examen exo- et endo-buccal méthodique, et des examens complémentaires ciblés, est essentielle pour poser un diagnostic précis. La reconnaissance des lésions élémentaires primaires et secondaires permet non seulement de comprendre l’évolution des pathologies buccales, mais également de détecter précocement des maladies systémiques dont la cavité buccale peut être le premier révélateur.

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

Leave a Reply