Prescription des antibiotiques en odontostomatologie

Prescription des antibiotiques en odontostomatologie

Introduction

La prescription d’un traitement médicamenteux est un acte médico-légal, des critères de choix et de modalités d’action doivent être connus par le médecin-dentiste avant son exécution. L’antibiothérapie représente une grande partie des prescriptions en médecine dentaire. L’antibiothérapie doit être donnée en complément d’un geste local étiologique. L’indication correcte doit être posée avant toute prescription, à dose efficace et suffisante, car les prescriptions abusives sont souvent sources de résistances fâcheuses.

Définition

Un antibiotique est une substance chimique organique d’origine naturelle ou synthétique inhibant ou tuant les bactéries pathogènes à faible concentration et possédant une toxicité sélective.

Les antibiotiques (ATB) sont des molécules possédant la propriété :

- D’inhiber les bactéries et ils sont dits bactéricides ou

- De limiter la propagation des bactéries et ils sont dits bactériostatiques.

Un même antibiotique peut être bactériostatique à faible dose et bactéricide à une dose plus élevée.

Les ATB diffèrent les uns des autres par leurs propriétés physiques, chimiques, pharmacologiques, leurs spectres antibactériens et leurs mécanismes d’action. Les médecins-dentistes utilisent 05 familles d’ATB représentant environ 50% de leur prescription. Il existe deux grandes catégories d’antibiothérapie : l’antibiothérapie prophylactique et l’antibiothérapie curative.

Antibiothérapie prophylactique

L’antibiothérapie prophylactique (antibioprophylaxie) a pour but de prévenir la survenue d’une infection postopératoire aussi bien locale qu’à distance. Elle n’est pas encore très bien codifiée. Si son usage est surtout associé à certaines pathologies cardiaques (endocardites bactériennes), il demeure vrai que plusieurs autres situations médicales peuvent en justifier l’utilisation, la prévention de l’infection postopératoire locale en chirurgie buccale et paro-implantaire en constitue la principale indication.

Antibiothérapie curative

L’antibiothérapie curative a pour but de raccourcir l’événement clinique dans les situations d’infection bactérienne documentée ou non en accord avec les recommandations thérapeutiques (AFSSAPS : 2001 et 2011). En pratique, il existe deux types d’antibiothérapie curative :

- Antibiothérapie probabiliste

- Antibiothérapie documentée (support bactériologique).

Caractéristiques des antibiotiques

Spectre d’activité

Le spectre d’activité d’un ATB est défini comme étant la sensibilité des germes à cet agent anti-infectieux. On distingue des ATB :

- À spectre large (Tétracyclines),

- À spectre moyen (Pénicillines),

- À spectre étroit (Polymixine),

- À spectre spécifique (Isoniazides uniquement actifs sur le Bacille de Koch).

Il est donc très important de réaliser un prélèvement à envoyer au laboratoire de bactériologie afin d’identifier le germe responsable et déterminer sa sensibilité à divers antibiotiques (antibiogramme).

Mécanisme d’action

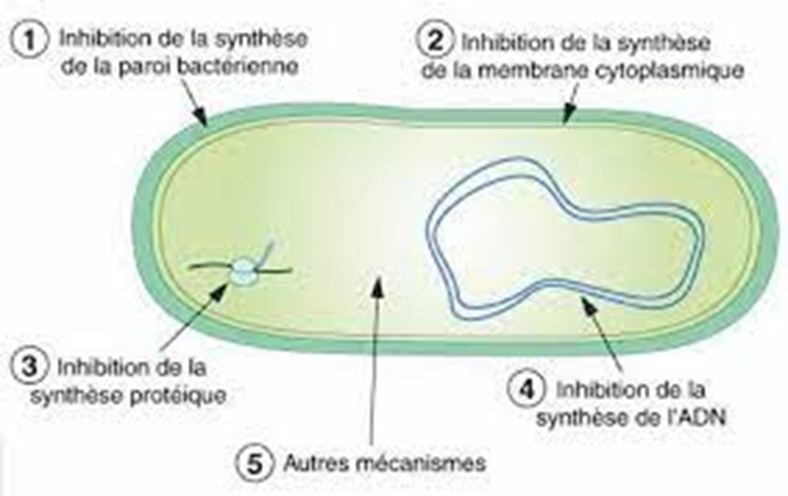

Ils sont nombreux et on peut distinguer 4 grands types d’activité des ATB sur les germes :

- Action sur la paroi bactérienne par inhibition des enzymes (transpeptidase, peptidoglycane synthétase) qui permettent la synthèse des mucopeptides de la paroi bactérienne. Ex : β-lactamines, Vancomycine…

- Perturbation de la perméabilité de la membrane cytoplasmique par altération de sa structure lipoprotéique. Ex : Polymixine, Bacitracine.

- Modification de la synthèse protéique à tous les niveaux depuis la réplication de l’ARN, la transcription, la traduction avec l’ARN de transfert jusqu’à la régulation (macrolides, synergistines, streptomycine, tétracycline, chloramphénicol).

- Action sur l’ADN nucléaire.

Pharmacocinétique

L’activité antibactérienne intéresse le praticien dans la mesure où elle s’exerce pour des concentrations réalisables dans l’organisme. Lorsque la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) de l’ATB sur le germe est nettement inférieure aux taux sériques moyens que l’on peut obtenir, le germe est sensible. Si la CMI est supérieure, le germe est résistant. Enfin, lorsque la CMI et la concentration sérique réalisée par une posologie élevée sont du même ordre, on parle de sensibilité intermédiaire.

D’autres facteurs interviennent comme :

- La diffusion des ATB dans les tissus (au niveau du foyer infectieux).

- La voie d’administration pour obtenir la concentration sérique moyenne convenable.

- La barrière digestive…

Pour mesurer l’activité des antibiotiques, on réalise un antibiogramme. Il existe 3 catégories cliniques de souches :

- Les sensibles : celles pour lesquelles la probabilité du succès thérapeutique est forte.

- Les résistantes : celles pour lesquelles il existe une forte probabilité d’échec thérapeutique quel que soit le type de traitement.

- Les intermédiaires : celles pour lesquelles le succès thérapeutique est imprévisible.

Pour traiter une infection, il faut obtenir sur le site d’infection une concentration suffisante pendant un temps suffisant d’un antibiotique actif sur la bactérie responsable.

Résistance aux ATB

Différents types de résistances existent :

- Résistance naturelle : si la bactérie n’appartient pas au spectre d’action de l’ATB.

- Résistance acquise :

- Résistance chromosomique : consécBelieve à une mutation.

- Résistances extra-chromosomiques : leur support génétique est un plasmide (molécule d’ADN distincte du chromosome, facultative pour la définition de l’espèce et conférant des propriétés supplémentaires concernant le métabolisme, le pouvoir pathogène ou la résistance à un ou plusieurs ATB). Les plasmides sont transmis aux cellules filles, ils se répliquent comme le chromosome.

Cette résistance acquise peut apparaître progressivement (pénicilline) ou brutalement (streptomycine). Elle peut être réversible ou irréversible. Elle peut être étendue à un ou à plusieurs ATB (résistance croisée apparaissant en général entre des ATB de structures proches).

Association d’ATB et interaction

- On associe 2 ou 3 ATB pour avoir un effet maximum, donc on recherche une synergie ou au pire une addition (le souci : antagonisme). Ex : spiramycine + métronidazole.

- L’association de 2 ATB à action bactéricide peut avoir un effet additif ou synergique.

- Les ATB bactériostatiques ne sont jamais synergiques et peuvent neutraliser l’action des ATB bactéricides (antagonisme).

- Des ATB associés à d’autres médicaments peuvent donner des effets de potentialisation ou d’antagonisme avec des conséquences très importantes (vigilance chez les polymédiqués).

Critères de choix d’un ATB

Le choix d’un ATB est fait en fonction de certains critères dont :

Critères bactériologiques

- Affirmer l’infection bactérienne.

- Identifier le germe probable : le prescripteur doit connaître l’écologie bactérienne (flore buccale + de 300 espèces répertoriées), l’épidémiologie et faire un bon examen (pour obtenir le bon diagnostic).

Critères physiologiques

- Atteindre le site de l’infection.

Critères pharmacologiques

- Atteindre ce site avec une concentration suffisante (ce qui définit la dose et la voie d’administration).

- Connaître la demi-vie et la voie d’élimination du médicament.

Critères individuels ou le terrain

- Sujet sain ou porteur d’affection chronique.

- Enfant.

- Personnes âgées.

- Femme enceinte… etc.

Critères économiques

- Coût du médicament.

Règles de la prescription

- Connaissance et maîtrise de la pharmacologie des substances prescrites.

- Bon choix de l’ATB en fonction de l’infection avérée (degré de gravité), l’état médical du patient (ses antécédents médicaux et chirurgicaux, des traitements en cours et les éventuelles allergies) et de son âge.

- La monothérapie en première intention est de règle (ATBpie probabiliste aveugle).

- Obéir à 3 règles essentielles :

- Frapper juste (choix de la molécule : germe responsable sensible). (Antibiogramme = idéal 🡨🡪 opportunité à exploiter).

- Suffisamment (doses appropriées à la pathologie et diffusion jusqu’au site infecté).

- Pendant longtemps (pour une durée suffisante, toute antibiothérapie doit impérativement durer 07 jours minimum).

Remarque

- Toute antibiothérapie doit durer 7 jours au minimum.

- Elle peut être prolongée si nécessaire.

- 72 h après instauration d’une ATBpie, procéder à l’évaluation du traitement : pas d’amélioration 🡪 échec 🡨🡪 changer de famille d’ATB ou reconsidérer le diagnostic.

- À efficacité et tolérance égales, choisir l’ATB le moins coûteux.

- Le mode d’administration est modulé par la garantie de l’observance du traitement.

Les voies d’administration

- Antibiothérapie générale : voie orale ou parentérale (+++).

- Antibiothérapie par voie locale : 2 modalités :

- À libération immédiate : antibiothérapie curative locale se justifie pour certains traitements endodontiques (dents nécrosées).

- Pâtes à usage dentaire contenant du Métronidazole : Grinazole® et Imizine® à 10%.

- Éponges contenant du sulfate de Framycétine et un corticoïde : Arthrisone®, Cortiscan®, Framycétine, Streptomixine, Pulpomixine®.

- Éponges contenant du métronidazole : Métrogène® à 4,5 mg.

- Éponges : sulfate de polymixine B + tyrothricine = Néocônes®.

- NB : L’antibiothérapie locale (à libération immédiate) n’est pas recommandée car l’action est trop courte, susceptible de provoquer des résistances.

- À libération contrôlée : seules les cyclines peuvent avoir une efficacité dans le traitement des parodontites, actuellement on retrouve :

- Métronidazole à 25% en cartouche : Elyzol®.

- Minocycline : Parocline® 2%.

- Tétracycline : Actisite®.

- Doxycycline : Atridox®.

- NB : Ces substances utilisées en irrigation ne sont efficaces qu’en adjuvant aux gestes mécaniques : détartrage, surfaçage…

Classification des ATB

Les ATB peuvent être classés selon plusieurs critères :

- Classification chimique : selon leur structure moléculaire et chimique.

- Selon leur spectre d’action : large, moyen et étroit.

- Selon leur mécanisme d’action et point d’impact : paroi bactérienne, membrane cytoplasmique, synthèse protéique…

Selon les familles d’ATB

Principales familles antibiotiques utilisées en odonto-stomatologie

| Famille Antibiotique | Principes Actifs |

|---|---|

| Bêta-Lactamines | Ampicilline, Pivampicilline, Amoxicilline, Amoxicilline / Acide Clavulanique |

| Céphalosporines | 1ère génération : Céfalexine 2ème génération : Céfoxitine 3ème génération : Céfixime (Oroken), Céfotaxime (Claforan) |

| Cyclines | Tétracycline, Doxycycline, Minocycline |

| Macrolides | Spiramycine, Érythromycine, Josamycine, Azithromycine |

| Lincosamide | Clindamycine |

| Fluoro-quinolone | Ciprofloxacine |

| Nitro-5 imidazole | Métronidazole |

Les familles d’antibiotiques

β-lactamines

- ATB bactéricides dont les pénicillines (G, M, A), les céphalosporines, les inhibiteurs des β-lactamases (ex : l’acide clavulanique).

- Action : sur la paroi bactérienne.

- Risque allergique : accru 🡨🡪 un interrogatoire minutieux s’impose.

Pénicillines

- Pénicillines naturelles : sensibles aux pénicillinases :

- Péni V ou Oracilline (Ospen®) (phénoxyméthyl-péniciline).

- Péni G (benzyl-pénicilline).

- Extencilline – biclinociline (sels de benzyl pénicilline).

- Pénicillines M semi-synthétiques : résistantes aux pénicillinases : Oxacilline.

- Pénicillines à spectre élargi : Ampicilline et Amoxicilline.

- Amoxicilline + Acide clavulanique.

- Caractéristiques :

- Sont les plus utilisées en thérapeutique anti-infectieuse en première intention.

- ATB bactéricides : action sur la paroi bactérienne des bactéries à gram + et gram négatif.

- Les β-lactamines sont des ATB temps-dépendants.

- En pratique : il faut prescrire le plus fréquemment possible les β-lactamines : au moins 3 prises par jour.

- Leur spectre est qualifié de « moyen ».

- Ces molécules peuvent provoquer des déséquilibres importants de la flore gastro-intestinale (diarrhées et colites).

- Demi-vie plasmatique = 1 heure (90 mn pour les pénicillines).

- L’amoxicilline constitue l’ATB de choix en première intention à chaque fois qu’une ATBpie s’impose ; s’il n’y a pas de contre-indication (CI).

- Remarques : les pénicillines sont prescrites chez l’insuffisant hépatique (même sévère) sans changement de posologie et quelle que soit la classe (prédominance de l’élimination rénale et seulement 30 % sont métabolisées par le foie).

Inhibiteurs de la β-lactamase

- Certaines bactéries ont acquis la capacité de résister aux β-lactamines en synthétisant des β-lactamases qui, par hydrolyse, dégradent le noyau β-lactame.

- La stratégie d’utilisation des inhibiteurs de β-lactamases jouant le rôle de substrat suicide consiste à co-administrer une molécule antibactérienne avec un inhibiteur de β-lactamase.

- L’acide clavulanique fait partie des molécules qui se comportent comme un leurre.

- Ses propriétés pharmacocinétiques sont très proches de celles de l’Amoxicilline.

- Il a une bonne absorption orale permettant un pic sérique en moins d’une heure.

- Effets secondaires : troubles gastro-intestinaux, réactions allergiques, favorise les infections à candida (déséquilibre de la flore).

Céphalosporines

- Sont bactéricides, agissent en inhibant la synthèse de la paroi bactérienne.

- Peu d’indication en odontologie à l’exception de la sinusite odontogène ou si un antibiogramme le notifie.

- Indiquées pour les patients allergiques aux β-lactamines.

- Céphalosporines 1ère génération : Céfalexine.

- Céphalosporines 2ème génération : Céfoxitine.

- Céphalosporines 3ème génération : Céfixime (Oroken®), Céfotaxime (Claforan®).

Les tétracyclines

- Bactériostatiques, ex : Doxycycline : Vibramycine®, Oxytétracycline.

- On distingue :

- Molécules de 1ère génération : chlortétracycline, oxytétracycline, tétracycline.

- Molécules de seconde génération obtenues par semi-synthèse : doxycycline et minocycline (leur action est plus prolongée).

- En odontologie, l’utilisation des tétracyclines est réservée à des indications très réduites. Il s’agit principalement des parodontites agressives en complément du traitement mécanique local. Cette indication n’est reconnue officiellement que pour la doxycycline.

- Risques : dyschromie dentaire et photosensibilité.

Les macrolides et apparentés

- Bactériostatiques.

- Moins allergisants, ex : Érythromycine, Spiramycine, Josamycine.

- Bonne tolérance.

- Ils ont néanmoins des interactions médicamenteuses avec de nombreux produits dont : les dérivés de l’ergot de seigle, carbamazépine, théophylline, bromocriptine, ciclosporine.

- Le macrolide le plus connu : spiramycine associée ou non au métronidazole (Orogyl®, Biorogyl® et autres génériques).

- Demi-vie plasmatique :

- 2 à 3 heures pour l’érythromycine.

- 4 à 5 heures pour la josamycine.

- 7 à 8 heures pour la clarythromycine.

- Plus de 20 heures pour l’azithromycine.

- Le rythme de prescription peut donc varier de trois prises par jour pour l’érythromycine ou la spiramycine à une prise par jour pour l’azithromycine.

- Produits apparentés : ex : Lincosamides (Lincocine®), Synergistines (Pristinamycine : Pyostacine®).

Les sulfamides

- Bactériostatiques, ex : Bactrim, salozopyrine…

- Les molécules inhibitrices des folates : sulfamides.

- Leur prescription est très réduite en odontostomatologie.

- Peuvent entraîner des accidents allergiques (syndrome de Stevens-Johnson ou de Lyell).

Les phénicolés

- Ex : Chloramphénicol, Thiamphénicol.

- Ne sont pas prescrits en odontostomatologie.

- Possèdent un risque d’aplasie médullaire et d’accidents mortels chez le nouveau-né.

Les nitro-5 imidazolés

- Cette famille comprend plusieurs molécules (Ornidazole, Tinidazole) dont le plus utilisé en infectiologie buccale : Métronidazole (Flagyl®).

- Métronidazole :

- Bactéricide, inhibe la synthèse des acides nucléiques.

- Utilisé pour le traitement des infections liées à des bactéries anaérobies ainsi qu’à des protozoaires.

- En odontostomatologie, il est utilisé presque toujours en association.

- Noyau actif : 5-nitro-imidazole avec différentes substitutions.

- N.B. : La prescription de nitro-imidazolé chez un patient sous antivitamine K peut entraîner une augmentation de l’effet de l’anticoagulant oral et du risque hémorragique par diminution de son métabolisme hépatique.

Autres antibiotiques

Certains ATB ne sont évoqués que pour leur intérêt dans la prophylaxie de l’endocardite infectieuse ou leur application locale.

Glycopeptides

- Sont réservés à l’usage hospitalier.

- Bactéricides.

- Teicoplanine (Targocid®) et Vancomycine utilisés dans le cadre de la prophylaxie de l’endocardite bactérienne, en cas d’allergie aux β-lactamines pour des interventions chirurgicales bucco-dentaires sous anesthésie générale.

- Demi-vie = 40 à 70 heures.

- Posologie : 400 mg 1 heure avant l’acte par voie intraveineuse (non utilisable chez l’enfant).

Aminosides

- Ex : Gentamicine (80 mg).

- Bactéricide.

- Demi-vie = 2 heures.

- Élimination urinaire (prudence en cas de néphropathies).

- Voies d’administration : intra-musculaire (IM), intra-veineuse (IV : perfusion), locale (en pommade et collyre).

- Intérêt en odontologie : synergie avec les pénicillines dans les infections sévères diffusantes ou rebelles.

- Contre-indications : myorelaxants (myasthénie), curarisants, diurétiques (HTA).

- Sont ototoxiques.

ATB Locaux

L’industrie pharmaceutique propose régulièrement de nouveaux médicaments à base d’ATB d’application locale pour l’endodontie (Grinazole®), la parodontie (Elyzol® : métronidazole) ou pour la chirurgie (Néocônes®…).

À l’exception de l’ophtalmologie, l’AFSSAPS 2011 a émis des recommandations défavorables vis-à-vis de l’antibiothérapie locale qui n’est nullement recommandée pour les infections bucco-dentaires.

Rédaction d’ordonnance

Rédiger une ordonnance n’est pas un acte anodin. Cet acte est régi par des règles strictes et est encadré principalement par trois codes :

- Le Code de Déontologie,

- Le Code de Santé Publique,

- Le Code de la Sécurité Sociale.

L’ordonnance doit être rédigée de manière précise et lisible à la fois pour le patient et le pharmacien. Elle doit comporter des informations obligatoires.

Les mentions concernant le prescripteur

Les seules indications qu’un praticien est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont :

- Ses noms, prénoms, adresses professionnelle postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, horaires de consultation.

- Sa qualité et sa spécialité.

- Les diplômes, titres et fonctions reconnues par le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes (et médecins-dentistes).

- L’ordonnance devra également porter la signature du praticien.

- À noter : l’inscription de la date à laquelle est rédigée l’ordonnance est obligatoire.

Les mentions concernant le patient

- Le nom et le prénom du bénéficiaire sont indispensables.

- On doit y ajouter l’âge, le poids et la taille s’il s’agit d’un enfant de moins de 15 ans ou d’une personne âgée.

Les mentions concernant le produit prescrit

Sont obligatoires :

- Le nom de la spécialité (princeps ou générique) ou la dénomination commune internationale du principe actif (DCI).

- Le dosage et la forme galénique.

- Le nombre d’unités de conditionnement : l’unité de conditionnement pourra être une boîte, un flacon, un tube, un blister, etc.

- La mention : quantité suffisante (QSP) pour x jours peut être utilisée pour permettre au pharmacien de délivrer le nombre d’unités adapté.

- La posologie : à savoir le nombre d’unités par prise, le nombre de prise par 24 heures avec l’espacement horaire entre deux prises et la durée totale du traitement. S’il s’agit d’une préparation, il faudra mentionner la formule détaillée.

- Le mode d’emploi, c’est-à-dire le moment opportun de la prise ou encore les spécificités de la prise (à diluer avec de l’eau, par exemple).

- Le nombre de renouvellements de la prescription si nécessaire.

Conclusion

La prescription des antibiotiques répond à des règles et tient compte du terrain du patient et des éventuels risques de sélection des bactéries résistantes. Une connaissance rigoureuse des différentes classes médicamenteuses est un point essentiel dans la réussite du traitement. Dans de nombreuses situations, en médecine buccale, l’amoxicilline se révèle être l’antibiotique de choix ; son spectre antimicrobien particulièrement adapté aux infections stomatologiques, ainsi que sa grande tolérance, en font une molécule particulièrement intéressante. Dans les cas où il n’est pas possible de le prescrire, le choix doit alors se porter sur les autres molécules disponibles, dont il faut apprécier le rapport bénéfice/risque pour le patient à traiter.

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

Prescription des antibiotiques en odontostomatologie

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.