Cœur et cavité buccale

Cœur et Cavité Buccale

Introduction

La prise en charge de patients cardiopathes qualifiés de « patients à risque » par excellence occupe une place grandissante dans l’exercice quotidien du Médecin-Dentiste. Devant ces patients, le praticien est confronté au risque infectieux, hémorragique, ou syncopal, ou à l’association de deux ou trois risques. Pour cela, il est indispensable que le praticien connaisse parfaitement la maladie et ses risques, le traitement pris par ses patients ainsi que la conduite à tenir qui leur est propre.

Rappels

Anatomie

Le cœur est placé dans la cavité thoracique et occupe, dans cette cavité, le médiastin antérieur entre les deux poumons. De forme pyramidale, à grand axe horizontal, le cœur est un organe creux.

Une cloison étanche (le septum) divise le cœur en deux cavités – le cœur droit et le cœur gauche – comprenant chacune une oreillette en arrière et un ventricule en avant, séparés par des valvules. On compte quatre valvules :

- 2 valvules auriculo-ventriculaires (valvule tricuspide – 3 valves – et une valvule mitrale formée de 2 valves),

- 2 valvules artérielles (1 pulmonaire et une aortique avec 3 valves sigmoïdes chacune).

Le rôle de ces valvules est de permettre le passage du sang dans un seul sens, c’est-à-dire des oreillettes aux ventricules (valvule mitrale à gauche et tricuspide à droite) et des ventricules aux artères qui partent du cœur (valvules aortiques à gauche et pulmonaire à droite).

La paroi cardiaque est constituée de 3 tuniques :

- L’endocarde, qui tapisse la face interne des cavités cardiaques et les surfaces des valvules.

- Le myocarde, qui ressemble à un muscle strié et se contracte spontanément.

- Le péricarde, formé de deux feuillets (péricarde viscéral et péricarde pariétal).

Physiologie

Le cœur fonctionne par cycles, où se succèdent une systole (contraction) et une diastole (relaxation et remplissage). Le cœur droit reçoit le sang désoxygéné par les deux veines caves. Ce sang passe de l’oreillette au ventricule, qui l’envoie vers les poumons par l’artère pulmonaire.

Le cœur gauche reçoit le sang oxygéné par les 4 veines pulmonaires, de l’oreillette au ventricule, qui l’éjecte dans l’aorte. Celle-ci le distribue à tout l’organisme et au cœur par les artères coronaires.

L’activité électrique du cœur

L’activité électrique du cœur consiste en des signaux électriques qui le font battre à un rythme régulier et à une fréquence normale. Le trajet de ces signaux commence avec une impulsion du nœud sinusal, ou sino-auriculaire (SA) (nœud de Keith et Flack), situé dans l’oreillette droite. L’impulsion électrique traverse le cœur de haut en bas, soit des oreillettes aux ventricules. Chacune leur tour, les parties du cœur se contractent pendant que les autres se dilatent.

- D’abord, l’impulsion électrique est émise par le nœud SA et transmise aux oreillettes, qui se contractent et expulsent le sang vers les ventricules.

- L’impulsion atteint le nœud auriculo-ventriculaire (AV) (Aschoff-Tawara), situé sur la paroi qui sépare les oreillettes des ventricules. Elle y reste un moment, le temps que les ventricules se remplissent de sang.

- L’impulsion électrique se rend aux ventricules par des fibres musculaires situées dans le septum (faisceau atrio-ventriculaire ou faisceau de His) et dans les parois internes des ventricules (fibres de Purkinje).

- Enfin, l’impulsion déclenche la contraction des ventricules, ce qui expulse le sang vers les poumons et le reste du corps.

Un électrocardiogramme (ECG) est un test qui aide à diagnostiquer un problème de l’activité électrique du cœur. Il mesure l’activité électrique en traçant les signaux perçus sur une feuille.

Conduite à tenir devant un cardiopathe

Interrogatoire

- Type de la maladie et son ancienneté.

- Traitement suivi.

- Maladies générales concomitantes et leur traitement.

Prendre contact épistolaire avec le médecin traitant, avec demande d’un rapport détaillé comprenant : le diagnostic, le traitement en cours, si le patient a été opéré ou doit être opéré, et son état actuel.

Une radiographie panoramique dentaire doit être systématiquement demandée.

Gestion des risques chez le cardiopathe

Le risque hémorragique

Classification des patients selon le risque hémorragique

La société américaine des anesthésistes (ASA) classe les patients en trois catégories :

- Patient à risque élevé : Ceux qui présentent des tests de laboratoire anormaux (INR supérieur à 2 chez les patients sous AVK) et/ou de l’hémostase primaire non diagnostiqué, ainsi que les patients présentant une anomalie connue de la coagulation et/ou de l’hémostase primaire.

- Patient à risque modéré : Sous médication chronique à base d’aspirine et dérivés, les AINS, et les patients sous anticoagulant dont l’INR est inférieur ou égal à 2.

- Patients à risque faible : Ceux dont l’examen clinique et les tests de laboratoire sont normaux.

Cardiopathies à risque hémorragique

Ce sont tous les cardiopathes dont le traitement repose sur un anti-agrégant, un anticoagulant ou un antifibrinolytique :

- Affections thromboemboliques (artérite chronique oblitérante des membres inférieurs, thrombose veineuse, embolie pulmonaire).

- Cardiopathies ischémiques (infarctus du myocarde, angine de poitrine).

- Antécédents de chirurgie cardio-vasculaire (angioplastie coronaire transluminale, endoprothèse coronaire, pontage aorto-coronarien, etc.).

- Cardiopathies valvulaires ainsi que les porteurs de prothèses valvulaires.

- Troubles du rythme.

Prise en charge des patients à risque hémorragique

Patients sous anti-agrégants plaquettaires

Il s’agit essentiellement de : l’aspirine (ou ses dérivés), sous Ticlopidine, ou sous AINS :

- Acide acétylsalicylique (Aspégic®).

- Ticlopédine (Ticlid®).

- Clopidogrel (Plavix®).

- Acétylsalicilate (Kardégic®).

Si le T.S (temps de saignement) est normal (inférieur à 10 mn, selon la méthode d’Ivy), tout type de procédure peut être envisagée en prenant les mesures élémentaires d’hémostase.

Si le T.S est allongé, l’acte chirurgical doit être reporté en accord avec le médecin traitant, l’arrêt de la prescription doit être envisagé pendant une semaine pour normaliser le T.S, les actes seront alors réalisés ; la reprise d’aspirine sera décidée dès que tout risque de saignement post-opératoire sera écarté.

Pour les malades sous clopidogrel :

- FNS complète.

- Bilan d’hémostase.

NB : Le T.S tend à être abandonné pour estimer le risque hémorragique d’un patient sous traitement par AAP, sa sensibilité étant inconstante. À l’heure actuelle, il n’existe pas de test biologique valide en routine permettant d’identifier les patients sous AAP susceptibles de présenter une augmentation du risque hémorragique lors d’une intervention chirurgicale. L’évaluation précise du risque hémorragique repose donc principalement sur l’interrogatoire médical et l’examen clinique.

Patients sous anticoagulants

Les anticoagulants :

- Héparines :

- Héparine non fractionnée (Calciparine®).

- Héparines de bas poids moléculaire : Enoxaparine sodique (Lovenox®), Tinzaparine sodique (Innohep®).

- Anti-vitamines K :

- Acénocoumarol (Sintrom®).

- Fluindione (Préviscan®).

- Warfarine (Coumadine®).

- Les nouveaux anticoagulants oraux (NACO) :

- Rivaroxaban (Xarelto®) : Inhibiteurs directs du facteur Xa.

- Dabigatran (Pradaxa®) : Inhibiteur direct de la thrombine.

Les patients traités par les AVK

Ils sont évalués par un T.P ou un INR avant tout acte chirurgical. Demander un bilan de coagulabilité pour le jour de l’acte (24 h avant l’intervention) : TP (Taux de Prothrombine) et INR (International Normalized Ratio).

- Si INR (2-3) soit TP (30%-45%), l’intervention est possible.

- Patients porteurs de prothèses valvulaires mécaniques, valvulopathies mitrales sévères avec facteurs favorisants INR (3 – 4,5).

- Si INR > 3 ou < 2, soit TP ≤ 30 ou > 45, orienter le patient vers son cardiologue.

Les sujets sous héparines

Surveillés par le taux de plaquettes et le Temps de Céphaline Activée. Mais le seul test fiable est le dosage de l’activité anti-Xa.

- Bilan dans l’intervalle → possibilité d’intervenir.

- Sinon → réorienter le patient chez son cardiologue.

Lors de l’acte opératoire

- Intervenir uniquement si l’on possède une parfaite technique d’hémostase locale.

- Prévoir l’acte au début de la journée et au début de la semaine.

- L’anesthésie loco-régionale à l’épine de Spix est formellement contre-indiquée (risque d’hématome pharyngé).

- Anesthésie péri-apicale avec vasoconstricteur.

- Minimiser les traumatismes et l’étendue du site chirurgical.

- Si une alvéolectomie s’impose, une quantité très faible du tissu osseux doit être éliminée.

- Le tissu de granulation, les granulomes et les kystes doivent être curetés en totalité et essentiellement après extraction des dents dont le parodonte est atteint.

L’utilisation systématique des moyens d’hémostase locale reste la règle

- Une compression locale immédiate pendant 10 minutes avec des compresses imbibées d’acide tranexamique (Exacyl®).

- Comblement alvéolaire :

- Des colles biologiques hémostatiques d’origine humaine (Biocol®, Tissucol®, Bériplaste®).

- L’oxycellulose d’origine végétale (Surgicel®), à déconseiller au contact osseux.

- Réalisation de sutures (avec du fil résorbable) :

- Mise en place de points de sutures unitaires séparés.

- Les sutures continues sont à éviter.

- Les gouttières de compression en silicone représentent une technique de compression complémentaire.

Précautions post-opératoires

- Ne pas prescrire de l’aspirine comme antalgique.

- Éviter la prescription des AINS pour le contrôle de la douleur.

- Si une prescription anti-inflammatoire se révèle nécessaire, des corticoïdes en cure courte sont privilégiés.

- Les antibiotiques, comme la pénicilline, l’érythromycine, la tétracycline, le métronidazole, les associations ampicilline/acide clavulanique et amoxicilline/acide clavulanique, doivent être évités.

- Le rinçage buccal par un bain de bouche est contre-indiqué pendant les 24 premières heures.

Donner quelques instructions claires

- Ne pas boire ou manger dans les 2 à 3 heures après la chirurgie.

- Pas d’alimentation chaude pour le reste du jour.

- Mâcher sur le côté opposé au site opératoire.

- Lorsqu’une hémorragie survient, appuyer pendant 20 minutes avec une gaze ; si le saignement ne s’arrête pas, contacter le dentiste.

Une consultation de contrôle à 24h-48h ou un simple contact téléphonique sont recommandés afin de vérifier la bonne observance des conseils post-opératoires.

Risque syncopal

Définition

C’est une perte de connaissance brève, complète, brutale et réversible, consécutive à une diminution de l’oxygénation cérébrale.

Causes de la syncope

Elle est due à une anoxie ou une ischémie cérébrale. Elle peut être liée à :

- Une affection cardio-vasculaire.

- Un trouble de rythme.

- Une asphyxie.

- Un passage brutal de la position couchée à la position debout (hypotension artérielle orthostatique).

- Une hypokaliémie (diminution du taux sanguin de potassium).

Le plus souvent, la syncope est due à une hyperactivité du système nerveux autonome parasympathique ; on parle alors de syncope vagale ou réflexe. Elle se produit en cas de douleur intense, d’émotion (peur, stress, etc.), de compression du cou (sinus carotidien).

Clinique

Une syncope se manifeste par une perte de connaissance brusque et se traduit par une contraction musculaire complète avec souvent une chute du patient. Celui-ci est pâle, il ne réagit plus aux bruits ni aux pincements, son pouls est absent. La durée de la perte de connaissance est minime, le plus souvent inférieure à 1 minute. La reprise est spontanée, totale, très rapide et précédée d’une recoloration du visage. Lorsque la perte de connaissance se prolonge, on parle alors de coma.

Classification du risque syncopal

Tous les patients peuvent présenter une syncope, à l’exception des porteurs de pacemaker.

À haut risque :

- L’hypertension artérielle.

- Troubles du rythme.

- Les cardiopathies ischémiques.

- Rétrécissement aortique.

À risque :

- Les cardiomyopathies.

- Les embolies pulmonaires.

- Les cardiopathies congénitales cyanogènes.

- Les insuffisances cardiaques.

Prévention du risque syncopal

Ces patients peuvent faire une syncope en raison de :

- Leur maladie cardio-vasculaire.

- Leur traitement (antihypertenseurs).

- Du facteur émotionnel ou le stress propre à tous les individus.

- De l’anesthésie.

Le contrôle et la réduction du stress doivent s’inscrire dans les précautions à prendre par le praticien. Si une prémédication doit être prescrite, elle se fera en accord avec le cardiologue traitant.

La prévention de la syncope

- Préparation psychologique.

- Préparation sédative pour réduire le stress : hydroxyzine (Atarax® 25 mg) ou diazépam (Valium® 5 mg : 1 cp la veille et 1 cp 1 h avant l’acte).

- Ne pas intervenir sur un patient fatigué ou à jeun.

- Le patient doit être confortablement installé, en position allongée lors de l’anesthésie :

- La carpule doit être tiédie, l’injection doit être lente.

- Utiliser les vasoconstricteurs sans dépasser 0,04 mg.

- Éviter les actes douloureux.

- Éviter les interventions longues.

- Surveiller le patient dans la demi-heure qui suit l’acte.

Traitement de la syncope

Face à une syncope, il faut :

- Arrêter les soins.

- Évaluer les signes vitaux : PA, pouls, état de conscience.

- Assurer la vacuité de la cavité buccale.

- Mettre le patient en position allongée avec la tête en hyperextension.

Si le malaise persiste, on procède au massage cardiaque externe qui sera accompagné d’une ventilation artificielle par bouche-à-bouche ou en utilisant un appareil spécial, ou alors procéder à une injection sous-cutanée d’atropine à raison de 0,5 mg (en attendant l’équipe médicale).

NB : Si l’infarctus du myocarde remonte à plus d’un mois, le médecin-dentiste n’agira que si l’état général est jugé satisfaisant et stable ; donc il pourra réaliser les soins au cabinet, les extractions en milieu hospitalier [Yvon Roche 2010].

Risque de l’endocardite infectieuse

Définition

L’endocardite infectieuse est définie comme une atteinte de l’endocarde, qui constitue la tunique interne du cœur, par des germes dont le passage dans le sang est provoqué par une effraction muqueuse ou cutanée.

L’incidence de l’EI est estimée à 30 cas par million d’habitants en France. La mortalité reste stable (15 à 25%). Il s’agit d’une maladie peu fréquente mais grave. Facteur favorisant : valvulopathie, prothèse valvulaire, surtout du cœur gauche. L’EI peut être aiguë (sur cœur sain le plus souvent) ou subaiguë sur endocarde antérieurement lésé (c’est la maladie d’Osler).

Physiopathologie

Dans le développement de l’EI, on décrit 3 étapes :

- Dépôt de fibrine et de plaquettes sur l’endothélium valvulaire, facilité par des lésions endothéliales mécaniques ou inflammatoires préexistantes.

- Adhérence bactérienne sur les valves lors d’une bactériémie transitoire.

- Multiplication des bactéries dans les valves avec extension et destruction locale (abcès et insuffisance cardiaque par destruction valvulaire), suivie par une dissémination à distance.

Pathogénie (bactériémie)

C’est par le biais de la bactériémie que l’on explique la survenue de l’EI. Ce processus pathogénique, qui fait partie des théories sur l’infection focale, s’explique par le passage de bactéries dans la circulation sanguine, qui vont se greffer sur l’endocarde.

Clinique

Les signes cliniques sont souvent insidieux. L’infection systémique se manifeste par des frissons, de la fièvre, des sueurs, un malaise général, un amaigrissement et des douleurs musculo-squelettiques. La maladie se révèle parfois d’emblée par une complication comme une défaillance cardiaque droite ou gauche, ou des manifestations emboliques.

Les examens complémentaires sont :

- Les hémocultures : la réalisation de 3 paires d’hémocultures sur 24 heures, espacées d’une heure, avant toute prise d’ATB. En cas de négativité, répéter les hémocultures 3 jours plus tard.

- L’échographie cardiaque : l’échographie trans-œsophagienne est la plus sensible pour le diagnostic des végétations et des abcès.

Modalités de l’antibioprophylaxie

Évolution des recommandations

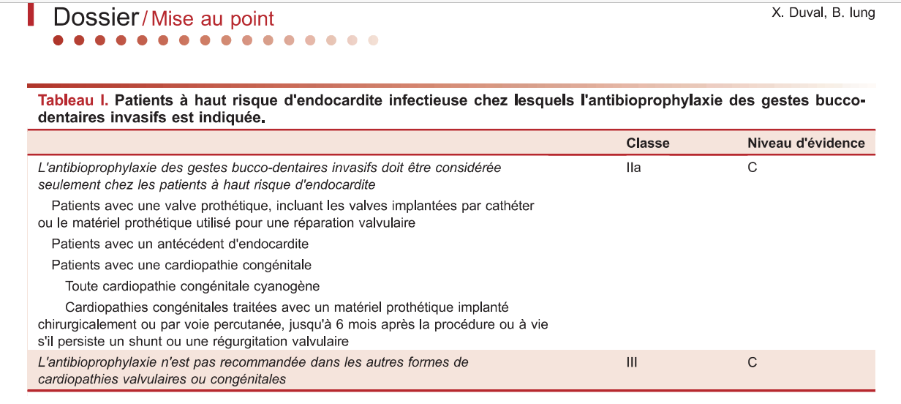

- Recommandations 1997 : Les cardiologues américains ont proposé 3 groupes à risque (élevé, modéré, faible).

- Recommandations 2002 : Les Français sont passés de 3 groupes à 2 groupes de patients à risques (à haut risque, à risque moins élevé), préconisant une antibioprophylaxie formelle pour le premier groupe (groupe A) et une antibioprophylaxie optionnelle pour le deuxième groupe (groupe B).

- En 2007 : Elles sont passées à un seul groupe à risque (le groupe A).

- En 2008 : Des experts anglais ont proposé l’abandon pur et simple de l’antibioprophylaxie.

En pratique, les recommandations françaises de 2002 restent toujours les mieux adaptées à nos populations :

Recommandations françaises de 2002

Cardiopathies à haut risque :

- Prothèses valvulaires (mécaniques, homogreffes ou bioprothèses).

- Cardiopathies congénitales cyanogènes non opérées et dérivations chirurgicales (pulmonaires-systémiques).

- Antécédents d’EI.

Cardiopathies à risque moins élevé :

- Valvulopathies : IA, IM, RA.

- PVM avec IM et/ou épaississement valvulaire.

- Bicuspidie aortique.

- Cardiopathies congénitales non cyanogènes sauf CIA.

- Cardiomyopathie hypertrophique obstructive (avec souffle à l’auscultation).

Une récente étude publiée en 2021 fait état de ce constat.

Gestes à risque d’endocardite infectieuse

- Extractions dentaires.

- Actes parodontaux.

- Réimplantation dentaire.

- Pose d’implants.

- Chirurgie endodontique.

- Anesthésie intraligamentaire.

- Tous les actes où un saignement est prévu.

Gestes non à risque

- Traitement des caries superficielles.

- Préparations prothétiques supra-gingivales.

- Anesthésie locale (sauf intraligamentaire).

- Traitement endodontique sans dépassement de l’apex et mise en place de tenon.

- Retrait de fil de suture.

- Prise d’empreintes.

- Pose de digue.

- Prise de radiographies.

- Fluoration.

Indications des précautions face au risque infectieux

Elles visent à réduire la bactériémie spontanée et provoquée par l’application des mesures de prévention de l’endocardite infectieuse :

- Instauration d’une hygiène bucco-dentaire rigoureuse.

- Recherche et éradication de tout foyer infectieux.

Chez les patients à haut risque

- Les parodontopathies imposent l’extraction.

- Le détartrage n’est proposé que dans les gingivites.

- Ne seront gardées à la fin du traitement que les dents avec un parodonte sain ou assaini.

- Les techniques de coiffage peuvent être mises en œuvre à l’exclusion du coiffage direct et la pulpotomie.

- Extraire les dents présentant une atteinte pulpaire, ainsi que les dents traumatisées.

- Abstention d’extraction des dents incluses profondes ne présentant pas de risque de désinclusion ou de péricoronarite.

- Contre-indiquer la chirurgie parodontale, les implants et la chirurgie péri-apicale.

- Avant la chirurgie de remplacement valvulaire, les patients entrent dans la catégorie à haut risque d’endocardite infectieuse :

- Un bilan d’imagerie dentaire complet doit être réalisé.

- Seules seront conservées les dents pulpées ou présentant un traitement endodontique parfait, sans élargissement desmodontal, remontant à plus d’un an et au parodonte sain.

- Toutes les autres dents dépulpées dont le traitement endodontique est incomplet, les dents présentant des lésions parodontales, les racines et apex persistants seront extraits au moins 15 jours avant l’intervention cardiaque (en dehors de l’urgence).

Chez les patients à risque

- Les dents présentant une atteinte parodontale : idem que pour les patients.

- La chirurgie parodontale, les implants et la chirurgie péri-apicale sont déconseillées.

- En cas d’inflammation pulpaire :

- Dents monoradiculées : Il est recommandé de pratiquer la dépulpation tout en tenant compte des éléments de réflexion sous antibioprophylaxie.

- Dents pluriradiculées : L’indication de la conservation ressort du domaine du spécialiste sous antibioprophylaxie.

- En cas de nécrose pulpaire : l’extraction s’impose.

Tableau de l’antibioprophylaxie

| Antibioprophylaxie | Cardiopathie à risque (Groupe A) | Cardiopathie à risque moins élevé (Groupe B) |

|---|---|---|

| Geste bucco-dentaire à risque | Recommandée | Optionnelle |

| Geste bucco-dentaire non à risque | Non recommandée | Non recommandée |

NB : Pour le groupe B, ce sont les facteurs de risque qui orientent ce choix :

En faveur de la prescription :

- Âge supérieur à 65 ans.

- Pathologie associée : diabète, insuffisance cardiaque, rénale, etc.

- État bucco-dentaire défectueux.

- Geste dentaire : saignement important, techniquement difficile.

En faveur de l’abstention :

- Allergie à de nombreux antibiotiques.

- Souhait du patient.

Modalités de l’antibioprophylaxie

- En absence d’allergie aux bêta-lactamines :

- 2 g d’amoxicilline (75 mg/kg chez l’enfant), per os 1/2 heure avant les soins (adulte < 60 kg), sinon 3 g.

- Si une anesthésie générale est prévue : 2 g d’amoxicilline (50 mg/kg chez l’enfant) en perfusion IV de 30 min dans l’heure précédant les soins, suivie de 1 g per os 6 heures plus tard.

- En cas d’allergie aux bêta-lactamines (ou de prophylaxie au long cours par pénicilline) :

- 600 mg de clindamycine (15 mg/kg chez l’enfant) per os une heure avant les soins.

- Ou 1 g de pristinamycine per os une heure avant les soins.

- En cas d’anesthésie générale, on utilise de la vancomycine à 1 g en perfusion IV de 60 min dans l’heure précédant l’acte, ou 400 mg de teicoplanine en IV directe.

Actuellement, on parle aussi de bactériémience spontanée, celle survenant lors des gestes de la vie courante, comme le brossage des dents ou la mastication. Elle serait de 0 à 26 % lors d’un simple brossage et de 0 à 51 % au cours de la mastication. Théoriquement, l’atte par épithéliale normale représente une barrière efficace et empêcherait la pénétration des micro-organismes vers la circulation sanguine. Le risque viendrait de l’apparition d’inflammation produite par les dépôts de plaque bactérienne au collet des dents. Cette bactériémience spontanée est donc corrélée à une hygiène bucco-dentaire insuffisante.

Ce concept justifie le recours aux antiseptiques locaux à base de chlorhexidine sous forme de bains de bouche de 30 secondes qui doivent précéder le geste dentaire et des soins bucco-dentaires en un minimum de séances. Si ceux-ci nécessitent plusieurs séances, les espacer d’au moins 10 jours, si on a recours à une antibioprophylaxie.

Devant un geste bucco-dentaire à risque d’EI

- Programmer le malade de préférence le matin, pour éviter le stress de la journée.

- Rinçage pré-opératoire avec un bain de bouche à base de chlorhexidine.

- L’antibioprophylaxie pour les gestes sanglants.

- Les gestes doivent être les moins traumatisants possible.

- Si plusieurs séances de traitement sont prévues, il faut respecter un intervalle minimal de 10 à 15 jours entre chaque séance ou alterner l’antibiotique (amoxicilline ; Amoxicilline ; ou pristypreistinamycine).

- En cas d’une endocardite infectieuse, intervenir au moins 1 mois d après mois.

- En cas de rhumatisme articulaire aigu (RAA) isolé (sans atteinte cardiaque), rapprocher l’acte à la date d’injection de l’Extencilline.

- En cas de RAA avec atteinte cardiaque, mettre le malade sous antibioprophylaxie : Pristinamycine ou Azythromycine.

- Tous les patients des groupes A et B doivent impérativement et très régulièrement être informés de la nécessité de consulter rapidement leur cardiologue en cas de fièvre.

Conclusion

La prise en charge d’un cardiopathe doit s’effectuer dans un climat de confiance sans oublier une prémédication appropriée, sachant que le cardiopathe est confronté aux trois grands risques : le risque infectieux, le risque hémorragique, et le risque syncopal.

Certaines des pathologies cardiaques exigent une hospitalisation du patient pour la remise en état de la cavité buccale, d’autres exigent une antibioprophylaxie, des mesures préventives d’hémostase ou un ensemble de précautions.

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

Cœur et cavité buccale

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.