L’étude au paralléliseur / Prothèse Dentaire

L’étude au paralléliseur / Prothèse Dentaire

Introduction

Afin que la mise en place d’une prothèse (insertion) et son retrait (désinsertion) s’effectuent sans aucune interférence douloureuse, sans difficultés, que la rétention et la stabilisation soient assurées, le travail au paralléliseur est une étape très importante dans la réalisation d’une prothèse partielle amovible à châssis (P.P.A.C.).

Définition du paralléliseur

Le paralléliseur est un dispositif mécanique de diagnostic et de traitement qui permet d’analyser les modèles d’étude selon un axe et de mettre en évidence un parallélisme relatif entre les différentes structures d’appui de la prothèse adjointe partielle métallique : dento-parodontales et ostéo-muqueuses.

Instrument de diagnostic

- Détecter les malpositions dentaires.

- Identifier les obstacles anatomiques tels que des tubérosités volumineuses, des crêtes en contre-dépouille, etc.

Instrument de traitement

- Détecter les zones de contre-dépouille au niveau des dents piliers.

- Déterminer l’axe d’insertion de la future prothèse.

- Tracer idéalement les crochets.

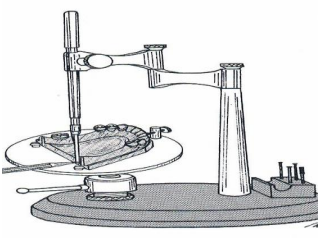

Description du paralléliseur

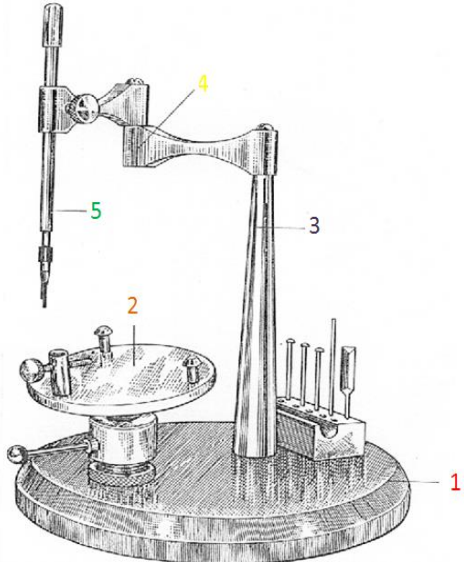

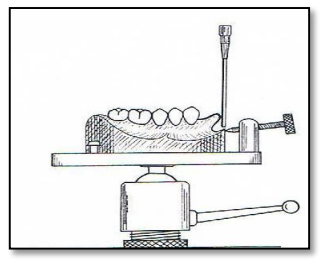

Le paralléliseur ANTHOGYR, choisi comme référence, comprend :

- Un socle à base plane.

- Un plateau support de modèle, orientable grâce à une rotule et fixable avec un dispositif de blocage.

- Une colonne verticale.

- Un bras avec une double articulation horizontale.

- Un porte-instrument vertical, bloqué à des hauteurs différentes.

Accessoires (instruments)

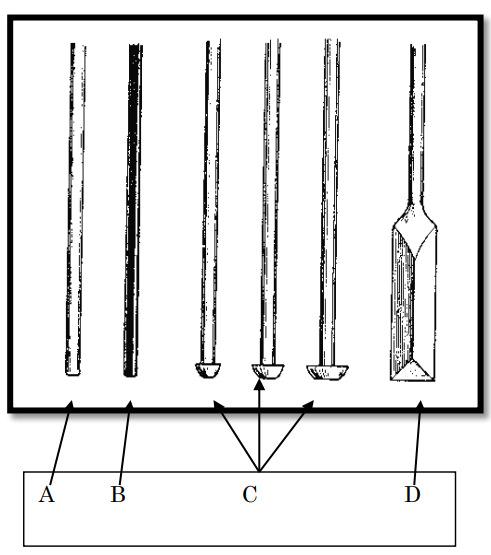

- A – Une tige d’analyse cylindrique.

- B – Une mine de graphite.

- C – Trois jauges de retrait à des diamètres différents (0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm).

- D – Une lame coupante (scalpel).

Rôles du paralléliseur

Au cabinet dentaire (travail effectué par le médecin-dentiste)

- Détecter les zones de retrait sur les dents susceptibles de supporter un crochet.

- Apprécier la quantité de rétention dans les zones de contre-dépouille.

- Mettre en évidence les obstacles à l’insertion de la prothèse.

- Choisir l’axe d’insertion le plus favorable pour une mise en place et un retrait sans difficulté.

- Tracer la ligne guide, qui divise la dent en deux zones :

- Zone au-dessus de la ligne guide : zone de dépouille (stabilisation).

- Zone en-dessous de la ligne guide : zone de contre-dépouille (rétention).

- Assurer une réhabilitation esthétique et harmonieuse (éviter les crochets proches du bord occlusal).

- Déterminer avec précision la situation correcte de l’extrémité du bras rétentif (point de départ du crochet).

Au laboratoire de prothèse (travail effectué par le technicien prothésiste)

- Lors de l’élaboration de l’infrastructure métallique.

- Mise en place des attachements (dispositifs mécaniques usinés unissant la prothèse amovible et la prothèse conjointe).

Étude du modèle sur paralléliseur

Pour dessiner correctement le tracé du futur châssis métallique selon un axe d’insertion, l’étude du modèle sur paralléliseur suit la chronologie suivante :

- Choix de l’axe d’insertion.

- Tracé de la ligne guide.

- Détermination du point de départ du crochet.

- Réalisation des différentes retouches.

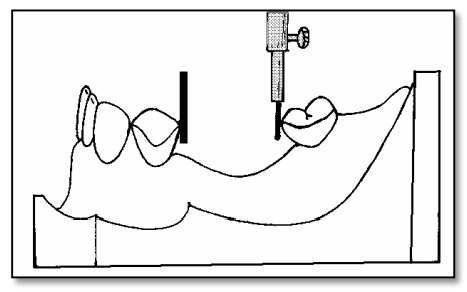

1ère étape : Choix de l’axe d’insertion (tige d’analyse)

L’axe d’insertion est la voie optimale selon laquelle la prothèse sera insérée et désinsérée. Il représente un compromis entre les axes dentaires, perpendiculaire au plan d’occlusion.

-Simple

-Unique

-Optimal

-Proche de la perpendiculaire au plan d’occlusion

Facteurs influençant le choix de l’axe d’insertion

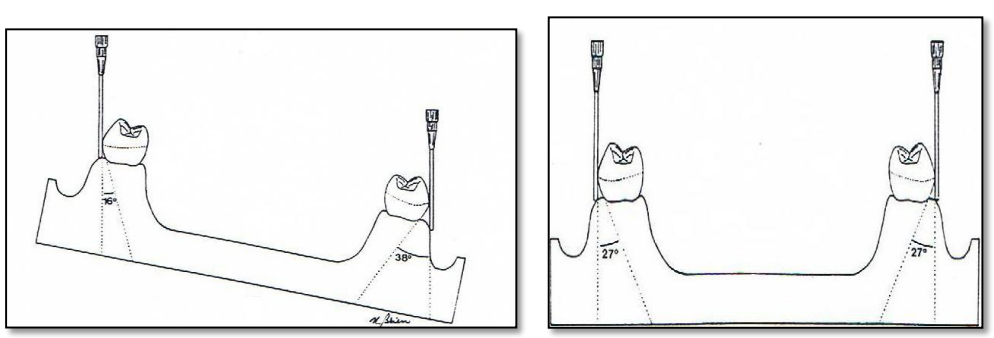

- Zones de retrait (zones de rétention) :

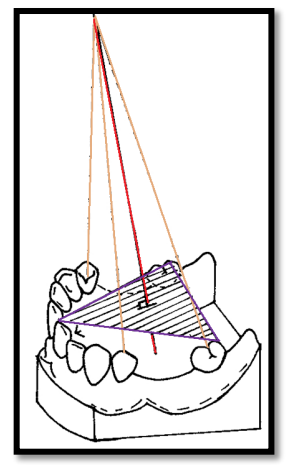

Grâce à la ligne guide, on compare l’angle de convergence cervical, sommet du triangle formé par la tige d’analyse, la paroi de la dent et la gencive marginale. Si la dent pilier ne présente pas de zone de retrait, elle peut être créée par meulage ou restauration scellée.

- Surfaces de guidage :

Le parallélisme approché entre les surfaces latérales des dents bordant l’édentement permet aux éléments rigides de glisser selon l’axe choisi, évitant les torsions sur les dents support lors du passage du bras rétentif dans les zones de retrait.

- Interférences :

La prothèse doit s’insérer sans obstacle. Des interférences peuvent inclure des dents en malposition, des exostoses sur les crêtes, ou des tubérosités/trigones hypertrophiés. Une intervention chirurgicale pré-prothétique peut être proposée.

- Esthétique :

L’esthétique intervient dans le montage des dents, le positionnement des crochets et la réalisation de la fausse gencive. Un crochet est moins visible près du collet, idéalement en position distale. Éviter une ligne guide proche du bord occlusal.

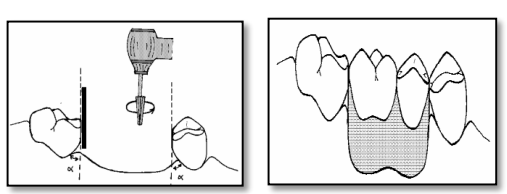

Techniques de détermination de l’axe d’insertion

- Technique de la bissectrice des bissectrices : Prend en compte le degré d’inclinaison des axes d’implantation des dents supports.

- Technique par tâtonnement :

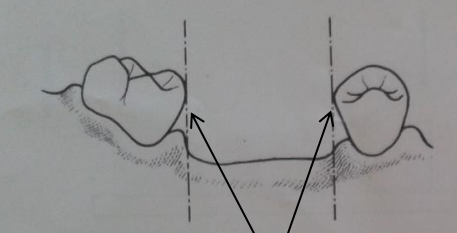

Recherche des zones de retrait par tâtonnement avec la tige d’analyse sur les faces vestibulaires des dents piliers, de part et d’autre de l’arcade. La position de la ligne guide dépend de l’inclinaison du modèle dans le plan frontal.

À l’aide de la tige d’analyse, trouver la position du modèle permettant un angle de convergence égal des dents bordant l’édentement en faisant pivoter le modèle à droite et à gauche. Cette technique équilibre la rétention dans les zones de contre-dépouille.

À retenir : L’axe d’insertion optimal exige les meulages les plus légers et permet une insertion par frottement doux sur les dents piliers, sans léser la fibro-muqueuse d’appui.

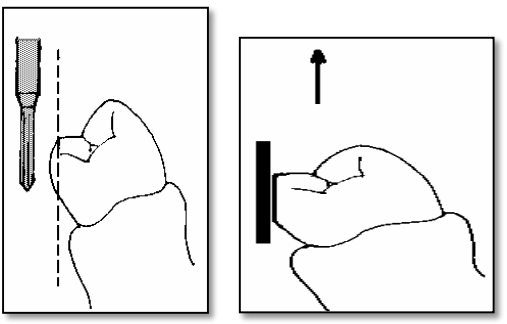

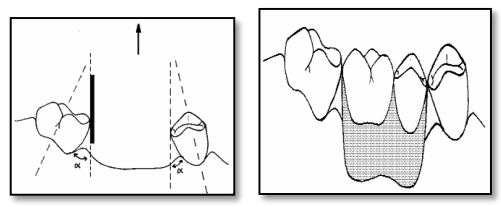

2ème étape : Tracé de la ligne guide (mine de graphite)

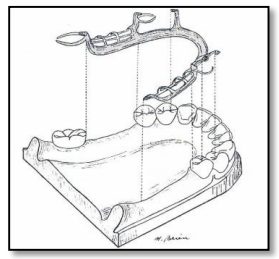

Après avoir déterminé l’axe d’insertion, il est matérialisé sur le socle du modèle d’étude. Le plateau support de modèle est fixé grâce au dispositif de blocage, puis la ligne guide est tracée sur la dent pilier à l’aide de la mine de graphite, appliquée tangentiellement à la couronne par rapport à l’axe d’insertion.

- La ligne guide délimite les zones de dépouille et de contre-dépouille selon l’axe d’insertion. Elle joint les points les plus externes de la couronne d’une dent par rapport à l’axe d’insertion.

- La ligne du plus grand contour joint les points les plus externes de la couronne par rapport à son grand axe.

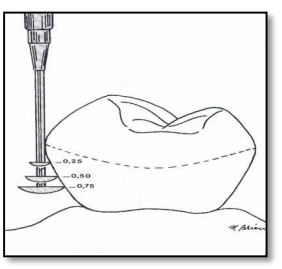

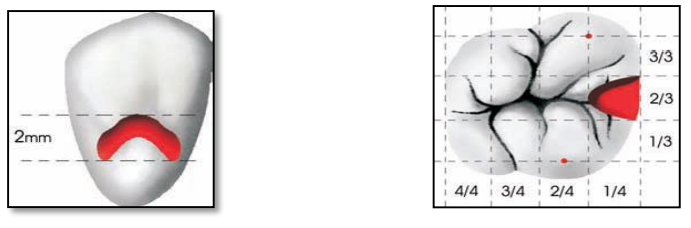

3ème étape : Détermination du point de départ du crochet (jauges de retrait)

Le point de rétention maximal est déterminé lorsque la jauge de retrait est tangente à la ligne guide par sa tige et tangente à la dent par sa collerette. Cela permet de situer précisément l’extrémité flexible du bras rétentif.

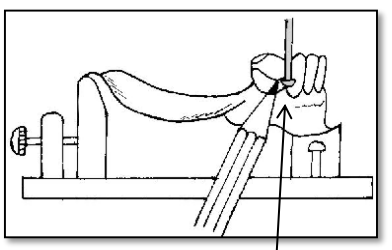

4ème étape : Réalisation des différentes retouches (scalpel, lame coupante)

Avec le scalpel, des retouches sont effectuées sur le modèle au niveau des dents piliers :

a) Surfaces linguales (méplats linguaux)

- Permettent au bras de calage d’entrer en contact avec la dent et de la soutenir avant que le bras rétentif ne se déforme pour franchir le bombé vestibulaire.

b) Surfaces proximales (surfaces de guidage)

Les faces proximales des dents bordant l’édentement sont préparées parallèlement à l’axe d’insertion avec la lame coupante pour :

- Guider l’insertion et la désinsertion de la prothèse.

- Participer à la stabilisation de la prothèse.

- Protéger les dents piliers des traumatismes lors de la mise en place ou du retrait.

- Protéger l’anneau gingival.

- Réduire l’angle de convergence cervical entre la tige d’analyse et la face proximale de la dent.

c) Préparation des logettes destinées aux appuis occlusaux (petite fraise boule)

- Taillées au niveau des fossettes marginales des prémolaires et molaires, en forme de demi-cuillère triangulaire à sommet arrondi.

- Plus large proximalement, moins large au centre.

- Plus profonde au centre, moins profonde proximalement.

- Pour les dents antérieures, un petit épaulement cingulaire en demi-lune est réalisé.

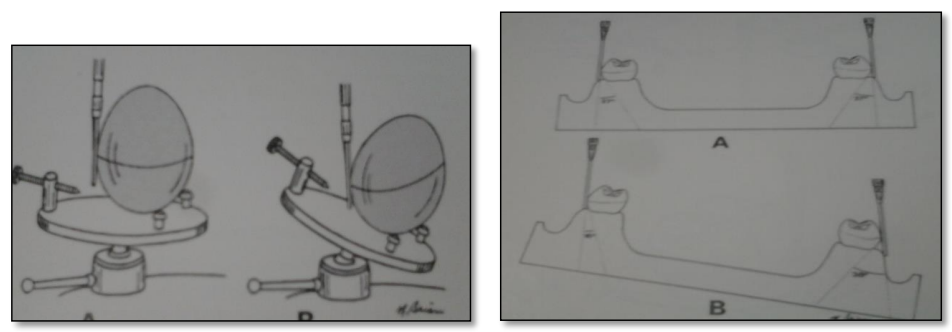

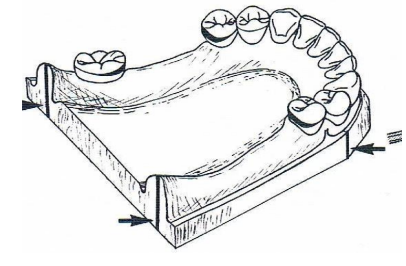

Avant de retirer le modèle du paralléliseur, sa position est enregistrée (par la méthode des traits parallèles) pour permettre au technicien de laboratoire de construire la prothèse selon l’axe d’insertion prévu.

Réalisation de la clef de transfert

Pour reporter fidèlement les modifications en bouche selon l’axe d’insertion, une clef en silicone (méthode actuelle) ou une chape en résine (méthode conventionnelle) est confectionnée. Elle est modelée sur une dent proche de l’édentement, non concernée par les préparations, avec une tige parallèle à l’axe d’insertion.

Conclusion

Le travail au paralléliseur est une étape incontournable dans la réalisation d’une prothèse partielle amovible. Il intervient à deux moments :

- Sur le modèle d’étude : Le praticien effectue l’analyse au cabinet, déterminant les retouches nécessaires.

- Au laboratoire de prothèse : Lors de l’élaboration du châssis de la P.P.A.C. ou de l’élément destiné à supporter la prothèse.

Bibliographie

- D. Buch, E. Batarec, M. Begin, Prothèse partielle amovible au quotidien, Éditions Cdp, Paris, septembre 1996.

- E. Lepers, J.C. Robin et al., Memento clinique de prothèse adjointe partielle à l’usage des étudiants, octobre 1974.

- Gérard Jourda, Prothèse partielle amovible, prothèse combinée, Répertoire de cas cliniques et tracés : tome 1, tome 2, EDP Science, 2015.

- Jean Schittly, Estelle Schittly, Conception et réalisation des châssis en prothèse amovible partielle, Éditions Cdp, novembre 2017.

- Jean Schittly, Estelle Schittly, Prothèse amovible partielle, clinique et laboratoire, 2e édition, France, 2012.

- Jean-Noel Nally, La prothèse partielle amovible à châssis coulé, principes et techniques, 2e édition, septembre 1977.

- J-C. Borel, Schittly, J. Exbrayat, Manuel de prothèse partielle amovible, 2e édition, Paris, 1994.

- Jean-Paul Louis, Les empreintes l’essentiel, Id, presse édition media, septembre 2018.

- Marcel Begin, La prothèse partielle amovible, conception et tracés des châssis, Quintessence International, Paris, 2004.

- Marcel Begin, Isabelle Fouilloux, Quintessence International, les attachements en prothèse, Paris, 2012.

- Normand Brien, Conception et tracé des prothèses partielles amovibles, Édition Prostho Canada, 1996.

L’étude au paralléliseur / Prothèse Dentaire

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

Leave a Reply