LE TRAITEMENT DES EDENTEMENTS DISTAUX

INTRODUCTION

Le succès du traitement prothétique dépend du respect des différents temps opératoires et aucune décision ne peut être prise en l’absence de trois éléments essentiels :

- L’observation clinique

- L’examen radiologique

- L’analyse des modèles d’étude sur articulateur et au paralléliseur

1. LES PROBLÈMES POSÉS PAR LES ÉDENTEMENTS DISTAUX ET LEURS SOLUTIONS

Le tracé idéal du châssis des classes I et II K.A, de la classe I modification 1 et de la classe II modification 1 sera abordé après une analyse des problèmes posés par le traitement des édentements distaux et des solutions proposées.

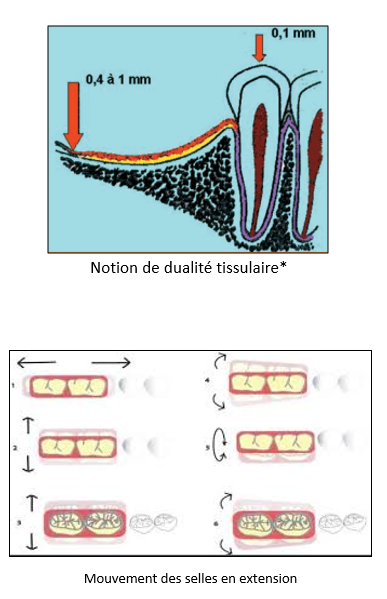

1.1 Le premier problème : la dualité tissulaire

Les classes I et II K.A ne peuvent être traitées que par une prothèse partielle adjointe, car il s’agit d’un édentement postérieur. La prothèse repose alors sur un support mixte dentaire et ostéo-muqueux. En revanche, pour des édentements encastrés (classes III, IV, V, VI), il faut choisir entre une prothèse fixée ou amovible, avec un support principalement dentaire dans le cas de l’amovible. Ainsi, dans le traitement des édentements distaux, la prothèse prend appui à la fois sur des supports dentaires et muco-osseux. Comment harmoniser la construction en respectant des exigences physiologiques et biomécaniques différentes, voire opposées ?

Pendant longtemps, on a cru que la fibro-muqueuse était élastique et qu’elle pouvait reprendre sa forme initiale après une pression. Aujourd’hui, on sait que la fibro-muqueuse peut se déprimer de 0,4 à 2 mm sous l’effet d’une pression, mais le retour à son volume initial ne se produit pas immédiatement après la cessation de la force. Ce comportement, appelé viscoélasticité, a été mis en évidence par des travaux associés aux noms de Turk, Daly, Kydd, Pilloud, Nally, Cimasoni, Piton et Wills.

Grâce à son desmodonte, la dent subit un enfoncement axial physiologique limité à 0,1 mm, contre 0,4 à 2 mm pour la fibro-muqueuse. Le terrain sur lequel reposent les selles d’une prothèse de classe I ou II K.A est donc instable : il n’est pas élastique, mais se transforme.

Solutions

- L’empreinte secondaire anatomo-fonctionnelle : Elle permet d’obtenir les meilleures relations entre le châssis métallique (support dentaire) et les selles (support muco-osseux), en dissociant l’appui.

- Le contrôle et le rebasage régulier des selles : Cela remédie aux modifications du support muco-osseux au fil du temps.

- L’utilisation de crochets à appui occlusal : Huit crochets, différant par la position de la connexion secondaire et l’appui occlusal, ont été testés expérimentalement. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec :

- Le crochet Nally-Martinet

- Le crochet à action postérieure, tous deux avec une connexion secondaire en mésiale.

A. Le crochet Nally-Martinet

C’est un crochet à connexion secondaire mésiale, utilisé pour répartir équilibrément les charges entre les tissus osseux et les dents. Il favorise la décomposition des forces occlusales en :

- Une composante dirigée selon le grand axe de la dent, bien tolérée, sollicitant les fibres obliques du desmodonte.

- Une composante horizontale disto-mésiale, maintenant un contact étroit avec la dent voisine, ce qui permet aux dents restantes de participer à la contention du pilier.

Avantages :

- Sollicitation régulière de la fibro-muqueuse par les selles, en modifiant favorablement l’axe de leur mouvement lors de la mise en charge.

- Indépendance relative de la selle par rapport aux dents piliers, permettant l’expression de la viscoélasticité de la fibro-muqueuse.

- Évite la version distale de la dent pilier.

- Moins traumatisant pour la dent grâce à son élasticité, qui soulage la dent support.

B. Le crochet à action postérieure

Il diffère du crochet Nally-Martinet uniquement par la position du taquet, situé dans la fossette opposée à la connexion, en raison de la morphologie de la dent pilier ou d’une occlusion difficile. Sa principale indication concerne les dents postérieures isolées.

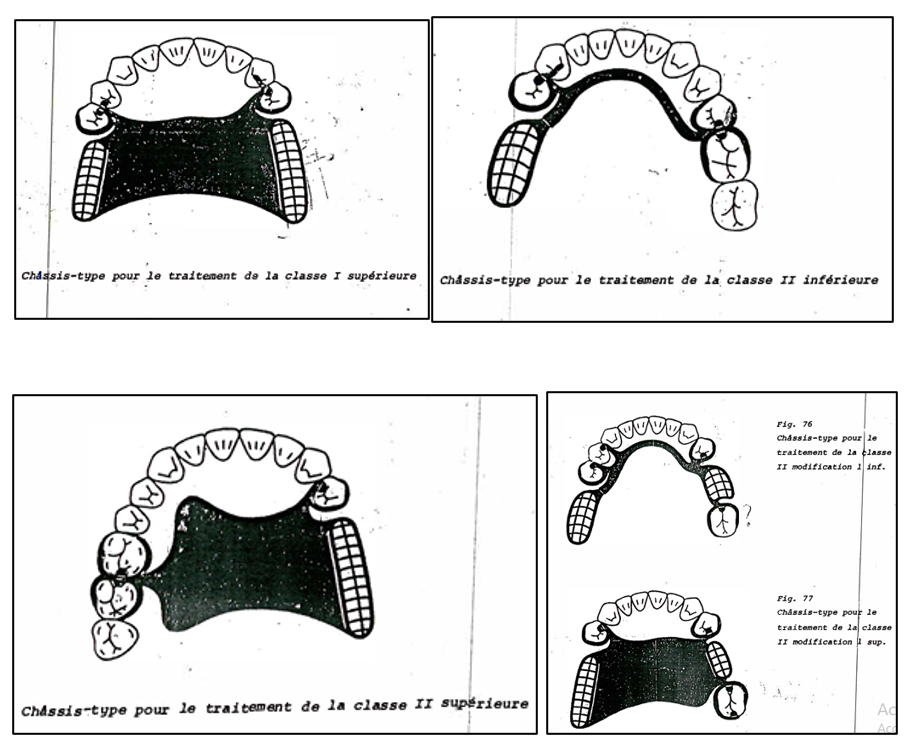

1.2 Deuxième problème : le déplacement des selles en extension

L’analyse montre que ces déplacements sont directement liés à des facteurs anatomo-physiologiques :

- Anatomie des crêtes édentées.

- Comportement biomécanique différent des structures d’appui.

- Nombre et répartition des dents supports.

Selon Tabet, le déplacement d’une selle en extension, considérée isolément, peut résulter de la combinaison de six mouvements fondamentaux dans les trois plans de l’espace :

Mouvements de translation

- Translation verticale

- Translation horizontale

- Translation mésio-distale (ou disto-mésiale)

Mouvements de rotation

- Rotation distale verticale

- Rotation dans le plan horizontal

- Rotation autour de l’axe de crête

Solutions

- L’empreinte secondaire anatomo-fonctionnelle : Réduit au minimum les mouvements des selles, assurant un meilleur équilibre entre les parties prothétiques à support ostéo-muqueux et celles à support dentaire.

- La conception globale du châssis : Contrecarre les mouvements de Tabet :

| Mouvement | Contrecarré par |

|---|---|

| Translation verticale (sens apical) | Étendue des selles, partiellement par les appuis occlusaux directs |

| Translation verticale (sens occlusal) | Action des bras rétentifs des crochets |

| Translation horizontale | Bras de calage des crochets |

| Translation mésio-distale | Bras de calage des crochets et appuis indirects |

| Rotation distale verticale (vers muqueuse) | Large appui des selles |

| Rotation distale verticale (soulèvement) | Appuis occlusaux indirects |

| Rotation autour des crêtes | Action alternée des bras rétentifs et de calage des crochets |

| Rotation dans le plan horizontal | Tous les éléments de la prothèse |

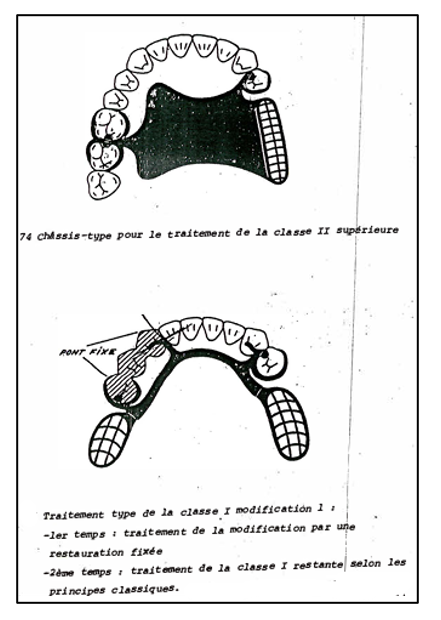

2. TRACÉ IDÉAL DES CHÂSSIS DE CLASSES I ET II (K.A)

Rappelons que la prothèse partielle adjointe (PPA) est constituée de :

- Une connexion principale

- Une connexion secondaire

- Des crochets et des grilles de rétention

2.1 Classe I Inférieure (K.A)

A. Connexion principale

La barre linguale est utilisée lorsque l’espace entre le plancher buccal et les collets des dents est ≥ 7 mm. Sa section est en demi-poire, avec :

- La partie plane vers la muqueuse

- La partie volumineuse vers le plancher buccal

- Largeur : 1,7 à 2 mm selon la longueur

- Hauteur : 3,5 mm

- Position : à environ 0,2 mm de la gencive si la table interne de la mandibule est verticale ; éloignée de la fibro-muqueuse si elle est oblique.

Si l’espace est < 7 mm ou si la morphologie des dents est défavorable, un bandeau lingual est réalisé. Ce bandeau :

- Entre en contact avec les faces linguales des dents au-dessus du cingulum (ligne du plus grand contour).

- Empiète sur la fibro-muqueuse sans la toucher, avec une décharge de 0,3 mm.

- Se termine à 1 mm du frein lingual.

- Doit être aussi mince que possible sans compromettre sa rigidité.

- Nécessite des appuis indirects pour éviter de glisser le long des faces linguales des dents.

Les appuis indirects transmettent aux dents piliers les efforts de mastication et augmentent la résistance mécanique du châssis. Ils doivent répondre à trois impératifs :

- Rigidité et résistance (section de 1,5 à 2 mm)

- Respect des tissus mous

- Confort du patient (placés dans les espaces interdentaires pour minimiser la perceptibilité par la langue, avec une section triangulaire et une décharge de 0,2 à 0,4 mm).

B. Crochets

- Crochet Nally-Martinet :

- Appui direct mésial, connexion secondaire mésiale.

- Moins traumatisant, indiqué pour prémolaires et canines (mais inesthétique sur canine, où l’équipoise ou crochet barre est préféré).

- Bras continu sur ¼ de la circonférence de la dent.

- Partie rigide au-dessus de la ligne guide, reliée à l’armature par une connexion secondaire mésiale prolongée par un taquet occlusal.

- Rétention assurée par l’extrémité vestibulaire franchissant la ligne guide en mésio-vestibulaire.

- Crochet à action postérieure :

- Similaire au Nally-Martinet, mais avec le taquet dans la fossette opposée à la connexion.

- Indiqué pour dents postérieures isolées.

- Crochet equipoise :

- Réalisé sur une restauration scellée, avec un appui mésial apparenté à une glissière de semi-précision.

- Principe : engager la dent pilier par la face mésiale (stabilisation) et distale (serrage réciproque).

- Bras lingual rigide pour le calage dent-prothèse.

- Système tenon-mortaise : partie femelle sur un élément scellé en mésiale, partie mâle sur la connexion secondaire, extrémité flexible en distale.

- Esthétique, mais délicat ; nécessite une préparation scellée.

- Contre-indiqué si la couronne clinique est courte ou si l’espace interdentaire en mésiale est insuffisant.

- Crochets barres :

- Basés sur le principe de Roach.

- Formes courantes : T, Y, I, système RPI.

C. Appuis occlusaux indirects

Ils comprennent :

- Les appuis occlusaux secondaires.

- Les barres cingulaires, appuis secondaires continus prenant appui sur le cingulum des dents antérieures, idéalement sur des surfaces préparées.

Rôles :

- Contrecarrent les forces délogeant la prothèse (rotation des selles en direction occlusale ou translation horizontale).

- Limitent les contraintes sur les dents piliers.

- Améliorent la répartition des charges occlusales.

- Indispensables à la mandibule (faible surface d’appui) : deux appuis pour classe I inférieure.

- Plus efficaces s’ils sont éloignés des appuis occlusaux directs, élargissant le polygone de sustentation (formé par les lignes reliant les appuis occlusaux de chaque hémi-arcade).

2.2 Classe I Supérieure (K.A)

Connexion principale

Une plaque palatine pleine est réalisée pour répartir les forces sur une large surface. Caractéristiques :

- Se termine à 1 mm en avant du palais postérieur, légèrement échancrée selon l’anatomie.

- Largement découpée en avant, laissant le trou palatin antérieur et la papille médiane découverts.

- Décharge de 0,2 à 0,3 mm en cas de torus médian pour éviter le basculement.

Connexion secondaire

Réduite au minimum au maxillaire supérieur pour limiter l’encombrement lingual.

Crochets

Identiques à ceux de la classe I inférieure (Nally-Martinet, action postérieure, equipoise, barres).

Appuis occlusaux indirects

Moins essentiels grâce à la plaque palatine, qui s’appuie largement sur la voûte. Si nécessaires, ils sont placés sur la connexion secondaire du crochet.

2.3 Classe II Inférieure (K.A)

A. Côté édenté

Portion du châssis de classe I inférieure (K.A).

B. Côté denté

Pour équilibrer la selle unilatérale, un ancrage efficace est requis. Le crochet double de Bonwill est indiqué, placé généralement sur la deuxième prémolaire et la première molaire du côté opposé. L’appui indirect est inutile et supprimé de ce côté.

2.4 Classe II Supérieure (K.A)

Pour des raisons esthétiques, le crochet Bonwill est parfois placé entre la première et la deuxième molaire. La plaque palatine est :

- Découpée antérieurement et dans la zone d’approche des dents restantes du côté denté.

- Éloignée de 6 mm des collets des dents pour éviter l’altération gingivale.

Le calage de la plaque et la rigidité du crochet double permettent de supprimer l’appui indirect.

2.5 Classe I Modification 1 (K.A)

Il est préférable de traiter cet édentement en deux temps :

- Réalisation d’un bridge fixé pour combler le segment édenté encastré.

- Conception d’une prothèse amovible typique de classe I (K.A).

Ce principe est crucial lorsque l’édentement encastré suit immédiatement la dernière dent restante, car une dent pilier isolée avec une selle en prolongement est biomécaniquement précaire. Si un bridge est impossible (budget), il faut combiner les principes de réalisation d’un châssis pour une prothèse en prolongement avec ceux des édentements encastrés.

2.6 Classe II Modification 1 Inférieure (K.A)

L’ensemble de l’édentement est traité par une prothèse amovible. Du côté de la selle en prolongement, le châssis est conçu comme pour une classe I ou II (K.A). Du côté de la selle encastrée, deux crochets Ackers peuvent être utilisés. Si la conservation à long terme du dernier pilier est douteuse, un crochet Nally-Martinet (par exemple sur une prémolaire) est préférable pour anticiper une transformation en classe I après perte de la dernière molaire.

2.7 Classe II Modification 1 Supérieure (K.A)

Les mêmes principes s’appliquent. Il faut insister sur la prise en compte de la selle en prolongement via une connexion principale comprenant une plaque palatine. Deux appuis occlusaux (crochet anneau) sur une dent pilier isolée bordant une zone édentée encastrée constituent une solution simple et efficace.

3. PRÉPARATION EN BOUCHE

Les préparations concernent uniquement l’émail pour créer :

- Des surfaces de guidage selon l’axe d’insertion choisi, facilitant l’insertion/désinsertion.

- Des logettes d’appui à l’aide d’une fraise boule.

4. L’EMPREINTE DE TRAVAIL

La réussite du traitement dépend de la qualité et de la précision de l’empreinte. Les élastomères de synthèse sont recommandés. La coulée se fait avec du plâtre extra-dur, et le modèle obtenu est analysé au paralléliseur.

5. ESSAI DU CHÂSSIS NU EN BOUCHE

Après coulée au laboratoire, le châssis métallique est essayé en bouche pour contrôler :

- L’adaptation aux structures dentaires et ostéo-muqueuses.

- L’intensité des forces lors de l’insertion.

- Les rapports d’occlusion.

6. L’EMPREINTE ANATOMO-FONCTIONNELLE

L’expérience montre une différence nette entre le profil d’une crête édentée au repos et sous charge, due au tassement muqueux sous sollicitations fonctionnelles. Sans prise en compte, les prothèses de classes I, II ou VI perdent rapidement le soutien des rebords alvéolaires, devenant instables, perturbant l’occlusion et surchargeant les piliers.

Comment réaliser l’empreinte des crêtes sous charge fonctionnelle ?

L’empreinte secondaire anatomo-fonctionnelle est utilisée pour obtenir les meilleures relations entre le châssis (support dentaire) et les selles (support muco-osseux). Elle est réalisée avec un matériau exerçant une légère pression sur les tissus mous, et le patient effectue des mouvements de langue, lèvres et joues pendant la prise.

6.1 Empreinte partielle de correction

Décrite par MacCracken, cette technique utilise :

Matériau : Cire thermoplastique à température buccale (ex. Korecta-Wax n°4 de Kerr).

Technique :

- Après l’essai du châssis, tracer sur le modèle le contour des selles en tenant compte de la ligne muco-gingivale, des insertions musculaires et frénales.

- Construire des selles en résine auto-polymérisable sur le modèle, avec une cire d’espacement de 0,4 à 0,5 mm.

- Vérifier les bords des selles porte-empreintes, corriger les sur-extensions.

- Garnir l’intrados des selles avec de la cire liquéfiée à 60°C.

- Placer le châssis en bouche sans insertion optimale, demander au patient de fermer la bouche sans serrer pendant 3 à 4 minutes pour ramollir la cire.

- Insérer le châssis à fond en appuyant sur les appuis occlusaux (sans pression sur les selles pour éviter de fausser les rapports).

- Retirer, rincer à l’eau froide, assécher. Examiner :

- Zones brillantes : contact intime avec les crêtes.

- Zones plicaturées/ternes : manque de matériau.

- Ajouter de la cire liquéfiée sur les zones déficientes et les bords internes des selles.

- Répéter l’insertion, demander au patient d’effectuer des mouvements fonctionnels (langue, joues, lèvres) pendant 4 à 5 minutes.

- Retirer, rincer, assécher. Vérifier l’empreinte parfaite des tissus.

- Si nécessaire, ajouter de la cire et recommencer.

- Pour l’empreinte du joint périphérique :

- Replacer le châssis, laisser la cire ramollir, répéter les mouvements fonctionnels pendant 8 à 10 minutes.

- Arroser d’eau glacée en maintenant le châssis en position, retirer avec soin, rincer, sécher, contrôler.

6.2 Technique du modèle reconstitué ou corrigé

Préparation en quatre étapes :

- Élimination du matériau fixé sur l’intrados du châssis.

- Découpage du modèle pour permettre la remise en place du châssis sans interférences.

- Solidarisation du châssis au modèle avec de la cire collante.

- Coffrage de l’empreinte et coulée du plâtre.

7. ENREGISTREMENT DE L’OCCLUSION ET MISE EN ARTICULATEUR

8. ESSAI FONCTIONNEL

Contrôles :

- Phonétique

- Stabilité

- Occlusion

9. POLYMÉRISATION ET FINITIONS DE LA PROTHÈSE

10. MISE EN BOUCHE ET CONTRÔLE

Lors de la mise en bouche, vérifier :

- L’insertion correcte de la prothèse.

- L’occlusion en relation centrée et en intercuspidation maximale.

- Les mouvements de latéralité et de propulsion.

Instructions au patient :

- Mise en place et retrait de la prothèse.

- Règles d’hygiène personnelle.

- Contrôles réguliers nécessaires.

Un premier contrôle après 6 à 8 mois est indispensable pour le rebasage des selles, en utilisant une empreinte anatomo-fonctionnelle.

Mouvement des selles en extension

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

- Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier - Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

- Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

- Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

LE TRAITEMENT DES EDENTEMENTS DISTAUX

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.