Tomodensitométrie et Denta Scanner / Radiologique Dentaire

Tomodensitométrie

Introduction

Historique

Le premier scanner médical à rayons X a été mis au point en 1972 et commercialisé en 1975 par l’ingénieur britannique Godfrey Hounsfield, qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1979 avec Allan MacLeod pour le développement de la tomodensitométrie.

Définition

La tomodensitométrie (TDM), également appelée scanner, scanographe ou CT, est une technique d’imagerie médicale qui mesure l’absorption des rayons X par les tissus. Les données sont numérisées et traitées informatiquement pour reconstruire des images 2D ou 3D des structures anatomiques. La TDM utilise une analyse tomographique, soumettant le patient à un balayage par un faisceau de rayons X, permettant de localiser précisément l’étendue et la localisation des lésions. Contrairement à la radiographie classique, où les ombres des organes se superposent, la TDM produit des coupes fines sous différents angles, offrant une visualisation en profondeur.

Formation de l’image

Principe

Le scanner est une chaîne radiologique composée d’un tube à rayons X et de détecteurs disposés en couronne. Il mesure l’atténuation d’un faisceau de rayons X traversant un segment du corps. Le tube et les détecteurs tournent autour du patient, collectant de multiples profils d’atténuation à différents angles. Ces données sont échantillonnées, numérisées, rétroprojetées sur une matrice de reconstruction, puis transformées en image analogique.

Atténuations

Un faisceau de rayons X traversant un objet homogène d’épaisseur donnée subit une atténuation fonction de la densité électronique. Le faisceau rencontre des structures de densités et d’épaisseurs variées.

Projections

Les détecteurs transforment les photons X en un signal électrique proportionnel à l’intensité du faisceau. Le profil d’atténuation, ou projection, correspond à l’ensemble des signaux fournis par les détecteurs pour un angle de rotation donné. Une rotation autour de l’axe du patient permet d’enregistrer environ 1000 profils d’atténuation par rotation.

Rétroprojections

Les projections sont échantillonnées et numérisées, convertissant les données brutes en valeurs numériques avec une adresse spatiale. L’ordinateur calcule la densité de chaque pixel de la matrice à partir des valeurs d’atténuation mesurées.

De la matrice à l’image

La matrice est un tableau de n lignes et n colonnes, définissant des pixels. Chaque pixel correspond à une valeur d’atténuation ou de densité, représentée dans une échelle de gris allant de -1000 (hypodense, noir) à +4000 (hyperdense, blanc). Les références sont : 0 pour l’eau, -1000 pour l’air, et +1000 pour le calcium, mesurées en unités Hounsfield (UH). La fenêtre de densités visualisées est définie par :

- Niveau (level) : valeur centrale des densités.

- Largeur de fenêtre (window) : nombre de niveaux de densité affichés.

Constitution d’un scanographe

Système d’acquisition

Le système d’acquisition comprend le statif et la chaîne radiologique.

Statif

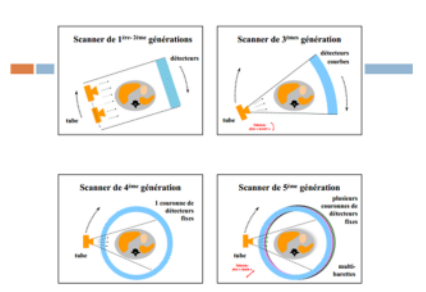

Plusieurs générations de scanners ont vu le jour :

- Première génération : un détecteur unique, image obtenue par un mouvement de translation-rotation de 4 mm.

- Deuxième génération : translation-rotation avec une barrette de 7 à 60 détecteurs.

- Troisième génération : tube et détecteurs en rotation autour du patient.

- Quatrième génération : milliers de détecteurs fixes formant une couronne, seule la source de rayons X tourne.

- Scanner multicoupe : acquisition volumique rapide avec 4 à 16 rangées de détecteurs.

Chaîne radiologique

- Générateur : alimente le tube à rayons X, intégré dans le statif.

- Émetteur (tube à rayons X) : anode tournante à foyer fin pour un faisceau stable et homogène.

- Filtrage et collimation :

- Filtrage : lame métallique pour un spectre étroit.

- Collimation :

- Primaire.

- Secondaire : limite le rayonnement diffusé.

- Détecteurs : transforment les photons X en signal électrique, utilisant des chambres d’ionisation à gaz rare (xénon) ou des cristaux scintillants.

Système informatique

- Ordinateur : processeur central puissant avec mémoires.

- Traitement du signal : conversion analogique-numérique, reconstitution et visualisation de l’image.

Système de visualisation

- Écran TV.

- Console.

Reprographie et archivage

- Disque dur.

- Film.

Analyse de performance

Qualité de l’image

- Résolution en contraste : différenciation des structures à faible contraste.

- Résolution spatiale : distinction de petits objets séparés par une distance égale à leur diamètre.

- Résolution temporelle : scanners multicoupes 4 à 8 fois plus rapides que les monocoupes.

- Artefacts : discordances entre densités reconstruites et réelles, causées par le patient, le volume partiel, le durcissement du faisceau, les objets métalliques, etc.

Intérêt du scanner

- Résout la superposition des organes en radiologie conventionnelle.

- Caractérisation tissulaire précise (sanguine, calcique, hydrique, graisseuse, aérique).

- Excellente résolution en contraste pour détecter de petits changements tissulaires.

Conduite pratique d’un examen scanographique

Précautions préalables

- État du patient :

- Agité : sédation.

- Allergique : prémédication, notamment à l’iode.

- Injection de produit de contraste : jeûne de 6 heures.

- Femme : absence de grossesse.

- Antécédents : insuffisance rénale, cardiaque, hypertension, traitement thyroïdien.

- Informer le patient sur l’examen.

Opacifications et contrastes

- Injection IV de produit de contraste :

- Sans injection : traumatisme, AVC, calcifications.

- Avec injection : avant et après.

- Opacification digestive : produits hydrosolubles.

- Autres : ingestion d’eau, insufflation d’air dans le rectum ou le colon.

Applications cliniques du scanner

- Imagerie neuroradiologique : cerveau, crâne, rachis ; traumatismes, tumeurs.

- Imagerie thoracique : nodules, masses, pneumopathies, traumatismes, imagerie cardiaque (64 barrettes et plus).

- Imagerie abdomino-pelvienne : tumeurs, traumatismes.

- Imagerie ostéo-articulaire : traumatismes, tumeurs, infections.

- Imagerie vasculaire : étude des vaisseaux.

- Imagerie fonctionnelle : PET Scan.

- Radiologie interventionnelle : drainages, ponctions, biopsies.

Conclusion

Malgré son caractère irradiant et l’utilisation fréquente d’iode, le scanner reste l’outil diagnostique le plus polyvalent, avec des indications en constante augmentation.

Denta Scanner

Introduction

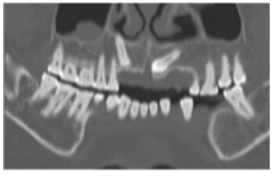

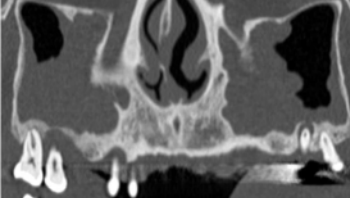

Le denta scanner est une technique d’imagerie essentielle, notamment pour le bilan pré-implantaire. Grâce à ses reconstructions multiplanaires (sagittales obliques, panorex), il offre une analyse topographique précise des lésions dentaires.

Technique

- Positionnement : patient en décubitus dorsal, immobile pour limiter les mouvements de mâchonnement, surtout chez les édentés.

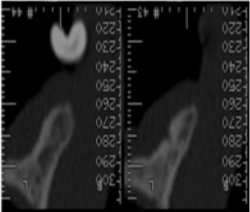

- Acquisition initiale : mode radio de profil (« Scout View »).

- Plan de coupe :

- Maxillaire supérieur : parallèle à l’os palatin.

- Mandibule : parallèle au plan basilaire.

- Lignes de repérage espacées de 2 mm, passant par les apex dentaires.

- Nombre de coupes : 1 à 48 coupes.

- Traitement post-acquisition :

- Reconstructions à partir des coupes axiales via une ligne panoramique tracée manuellement, suivant les apex dentaires ou le canal mandibulaire.

- Curseur placé à environ six emplacements au centre de la mâchoire.

- Acquisition hélicoïdale sans injection de produit de contraste, en haute résolution.

- Programme reliant les points pour créer des lignes perpendiculaires (espacement de 2 mm).

- Résultats :

- Reconstructions curvilignes type panorex (parallèle à l’arcade dentaire).

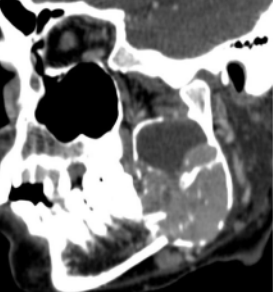

- Reconstructions sagittales obliques (axe de la dent).

- Reproductions en grandeur réelle pour des mensurations précises.

Rappel anatomique

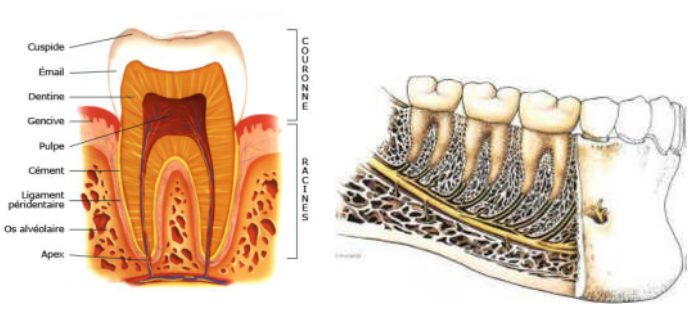

La dent

- Couronne : partie saillante de l’os alvéolaire.

- Racine : partie incorporée dans l’os.

- Collet : jonction entre couronne et racine.

Canal dentaire ou alvéolaire inférieur

- Contient le nerf alvéolaire inférieur (branche du V3).

- Innerve chaque dent via les foramens apicaux.

- Sort par le foramen mentonnier.

- Structure clé à analyser.

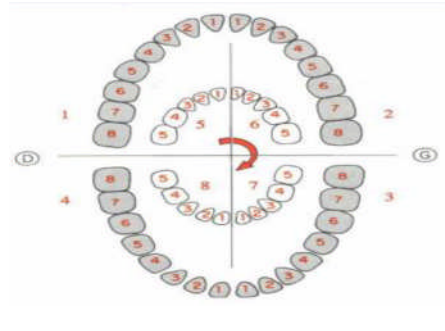

Arcade dentaire

- Dentition permanente (32 dents) entre 6 et 21 ans, divisée en 4 quadrants.

- Chaque quadrant : 1 incisive centrale, 1 incisive latérale, 1 canine, 2 prémolaires, 3 molaires (dont la dent de sagesse).

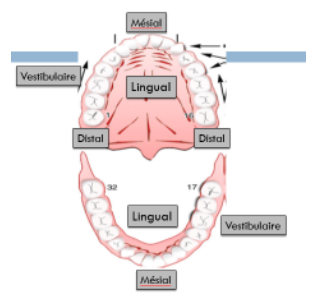

Surfaces dentaires

- Vestibulaire : antérieure ou buccale.

- Linguale : postérieure ou palatine.

- Occlusale.

Positions par rapport au foramen mentonnier

- Mésiale : antérieure ou médiane.

- Distale : postérieure ou distale.

Nomenclature dentaire

- Numérotation de droite à gauche, de haut en bas, sens horaire.

- Système international pour dents déciduales et permanentes.

Indications

Bilan pré-opératoire d’une dent de sagesse

- Complément à la panoramique dentaire et clichés rétro-alvéolaires.

- Analyse :

- Position : incluse, muqueuse, enclavée.

- Racines : nombre et forme.

- Rapports anatomiques : nerf alvéolaire, fosses nasales, sinus maxillaire, trous mentonniers.

- Complications : kystes folliculaires, marginaux postérieurs.

Infections dentaires

- Non systématique, mais diagnostique :

- Infections péri-apicales.

- Sinusites odontogènes.

- Cellulite maxillaire.

- Ostéomyélite de la mâchoire.

Bilan pré-implantologie

- Analyse :

- Résorption osseuse et qualité de l’os alvéolaire.

- Structures nobles : nerf alvéolaire, trous mentonniers, plancher du sinus maxillaire.

- Variantes anatomiques, malpositions dentaires.

- Abcès, kystes, caries.

- Lésions osseuses bénignes ou malignes.

Tumeurs et lésions kystiques

- Détermine :

- Localisation exacte.

- Diagnostic selon éléments sémiologiques.

- Rapports anatomiques.

- Extensions et complications.

Conclusion

Le denta scanner, bien au-delà du bilan pré-implantaire, est un outil performant pour un bilan topographique précis, guidant le diagnostic et la chirurgie dans de nombreuses indications quotidiennes.

Tomodensitométrie et Denta Scanner / Radiologique Dentaire

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

Tomodensitométrie et Denta Scanner / Radiologique Dentaire

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.