Techniques d’Imagerie Extra-Buccale Bi-Dimensionnelle et Repères Anatomiques

Introduction

Les examens radiologiques extra-oraux ou extra-buccaux constituent des examens complémentaires souvent indispensables permettant d’établir un diagnostic positif, un suivi évolutif et une orientation thérapeutique. Différentes techniques sont réalisées basées sur des plans de références et des repères anatomiques.

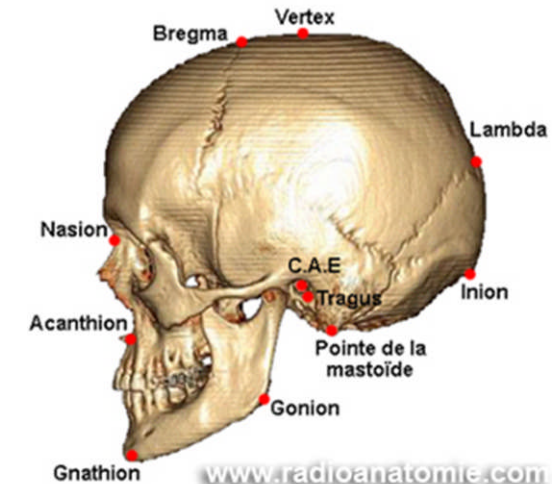

Repères Anatomiques

Pour décrire une incidence, on utilise :

- Un point particulier du patient (d’entrée du rayon directeur ou de sortie).

- Un angle avec le plan OM et S.

Les Points

Points Cutanés

Points Cutanés Médians

- Glabelle : le point le plus saillant de la partie inférieure du front.

- Ophryon : le milieu du bord inférieur des sourcils.

- Point sous-nasal : union de la cloison nasale et la lèvre supérieure.

- Stomion : point de contact des lèvres sur la ligne médiane.

- Pogonion : point le plus antérieur de la symphyse mentonnière cutanée.

Points Cutanés Latéraux

- Orbital : le point le plus déclive du rebord orbital.

- Traguion– Traguion : point situé à l’extrémité supérieure du tragus.

Points Osseux

- Nasion : point le plus antérieur de la suture fronto-nasale reliant la partie nasale de l’os frontal et les os du nez.

- ENA : point de l’épine nasale antérieure.

- ENP : point de l’épine nasale postérieure.

- Bregma : point de rencontre entre la suture fronto-pariétale et la suture sagittale.

- Vertex : sommet du crâne.

- Lambda : point reliant la suture sagittale à la suture lambdoïde, au niveau du crâne, point le plus haut de l’os occipital.

- Inion : point le plus proéminent de l’os occipital, dans la partie inférieure de l’arrière du crâne.

- Pointe de la mastoïde : point situé au niveau de la saillie conique à la partie inférieure de l’os temporal.

- C.A.E (Conduit Auditif Externe) : partie de l’oreille externe située entre le pavillon et le tympan.

- Gonion : point construit correspondant à l’union des branches horizontale et verticale de la mâchoire inférieure.

- Gnathion : point le plus bas de la face sur le bord inférieur du menton.

- Acanthion : point craniométrique situé à la pointe de l’épine nasale antérieure.

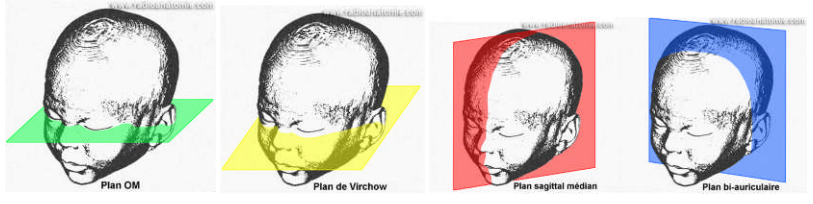

Plans de Références

- Plan méato-sous-orbitaire (ou plan de Virchow ou de Francfort) : passe par le bord inférieur de l’orbite et le bord supérieur du conduit auditif externe.

- Plan sagittal médian (PSM) : défini sur la face par une ligne verticale passant par la pointe du menton, l’arête du nez, la glabelle (entre les deux yeux/le nasion) et l’inion (plan de symétrie droite/gauche).

- Plan bi-auriculaire : passant par les deux conduits auditifs externes.

Radiographies Extra-Buccales de Face

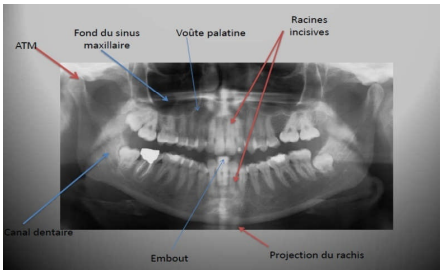

Orthopantomogramme (OPG) – Panoramique Dentaire

Introduction – Définition

C’est une radiographie extra-buccale de première intention permettant une vision globale des arcades dentaires, des maxillaires, des parties inférieures des fosses nasales et des sinus maxillaires. Cet examen utilise des rayons X à très faible dose, mais il est moins précis que les radiographies intra-buccales pour le dépistage des caries.

Principe de Fonctionnement

- Un arceau, comprenant un tube à rayons X d’un côté et un porte-cassette ou un capteur numérique de l’autre, effectue une rotation de 180° autour de la tête du patient.

- L’arceau est suspendu à une colonne verticale ajustable en hauteur grâce à un système motorisé ou manuel.

- Une mentonnière maintient la tête du patient, et un embout buccal jetable est mordu pour positionner correctement les mâchoires dans le plan de coupe, évitant ainsi une zone floutée.

- Le principe de production d’image est similaire à la radiologie classique : impression photographique sur film argentique par rayons X.

- Certains appareils proposent un programme anatomique adaptant la forme de l’ellipse à la morphologie du patient.

Différents Types

- Conventionnel : utilise des films classiques.

- Numérisation indirecte : utilise des plaques au phosphore (technique CR – Computed Radiography).

- Numérisation directe : utilise un capteur numérique.

Indications

- Pathologie dentaire et parodontale.

- Pathologies infectieuses dento-maxillaires.

- Bilan avant extraction dentaire (notamment dents de sagesse).

- Bilan pré-implantatoire.

- Suivi d’orthodontie.

- Pathologie traumatique.

- Pathologie des articulations temporo-mandibulaires (ATM).

- Pathologie du sinus maxillaire.

- Analyse du stade de dentition.

Préparation du Patient

- Retirer les bijoux (boucles d’oreilles, chaînes, piercings, etc.).

- Enlever les prothèses et dispositifs orthodontiques amovibles.

- Retirer les appareils auditifs et lunettes.

Position du Patient et du Segment

- Assis ou debout selon l’appareillage.

- Menton posé sur le mentonnier.

- Incisives supérieures et inférieures mordant dans l’encoche du guide plastique.

- Tête inclinée vers l’avant, front avancé, menton reculé, pour aligner les incisives supérieures et inférieures sur le même plan vertical.

- Langue raide, placée sur la voûte palatine.

- Patient tenant les poignées latérales, épaules basses, dos droit, cervicales alignées, pieds avancés vers la machine.

- Demander au patient d’avaler sa salive.

Centrage

Utilisation de trois repères lumineux :

- Ligne médiane : passant sur le PSM.

- Plan de Francfort : passant au niveau sous-orbitaire et la partie supérieure du conduit auditif externe (CAE).

- Plan de coupe : passant en arrière de la deuxième incisive supérieure.

Technique

- Le tube et le porte-cassette se déplacent dans le sens horaire autour des arcades dentaires.

- Collimation au niveau du tube et du détecteur pour limiter le diffusé.

- L’ensemble tube-détecteur tourne autour d’un axe déterminé par le plan de coupe.

Critères de Réussite

- Bonne visibilité et symétrie des articulations temporo-mandibulaires (ATM).

- Bonne visibilité des racines dentaires, notamment des incisives.

- Mandibule et maxillaire supérieur de face stricte.

- Bonne visibilité du fond des sinus maxillaires (recherche de dent incluse ou corps étranger).

- Bord inférieur des sinus maxillaires non projeté sur les racines des dents supérieures.

- Bonne visibilité du canal dentaire.

- Absence d’image fantôme du rachis sur les incisives.

- Mandibule non ovale.

Conditions Particulières

Le cliché peut être réalisé en bouche ouverte ou en occlusion (dents serrées) en cas de trismus, post-traumatique, après intervention ou pour évaluation orthodontique (visualisation de la congruence des dents antagonistes).

Résultats Diagnostiques

Visualisation Nette

- Maxillaire : du canal incisif à la tubérosité.

- Mandibule : de la symphyse mentonnière au trigone rétromolaire.

- Branches montantes (ramus), coronés (processus coronoïdes), condyles et ATM.

- Partie antérieure des cavités nasales et sinus maxillaires jusqu’aux orbites.

- Planchers d’orbites.

- Tissus mous périphériques.

Visualisation Accessoire

- Rachis cervical déformé et dédoublé latéralement (repérage d’adénopathies calcifiées).

- Palais mou, épiglotte et oropharynx (parfois visibles).

- Glandes salivaires principales, surtout en cas de lithiases radio-opaques.

Avantages

- Examen rapide et facile.

- Disponible et peu coûteux.

- Large couverture des os de la face et des dents.

- Utilisable chez les patients ne pouvant ouvrir la bouche.

- Version numérique avec rayonnement réduit.

Limites

- Cliché réalisé en bout-à-bout incisif.

- Sans agrandissement ni raccourcissement du bloc incisif.

- Équilibre droite/gauche sans rotation ni inclinaison.

- Mesure précise des distances impossible.

- Possibilité de superposition de structures voisines.

Radiographie Standard Face Basse (Incidence Front-Nez-Plaque)

Indications

Indications très limitées, après examen du panoramique dentaire. Permet de visualiser l’ensemble de la mandibule et parfois la position vestibulo-linguale du canal mandibulaire par rapport aux troisièmes molaires.

Objectif

Visualisation de l’ensemble de la mandibule.

Position du Patient

Front et nez contre la table, bouche ouverte.

Angulation et Centrage

Rayon : 15° cranial, sortant par le nasion.

Critères de Réussite

- Symétrie de l’incidence.

- Rochers projetés au-dessus des orbites.

Intérêt

Étude de la mandibule.

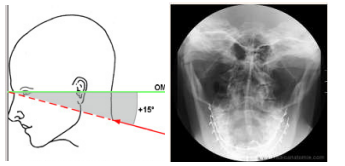

Incidence du Crâne Face Haute (OM -25°)

Position du Patient

En procubitus, front et nez contre la table, ou debout en appui par le nez et le front.

Angulation et Centrage

Rayon : 25° caudal, sortant par le nasion.

Critères de Réussite

- Symétrie de l’incidence.

- Bords supérieurs des rochers projetés sur les bords inférieurs des orbites.

Intérêt

- Cadres orbitaires dégagés de toute superposition.

- Visualisation des récessus inférieurs des sinus maxillaires.

- Visualisation des sinus frontaux et cellules ethmoïdales.

Incidence de Blondeau

Position du Patient

En procubitus, menton contre la table.

Angulation et Centrage

Rayon : 0°, sortant par la base du nez.

Critères de Réussite

- Symétrie de l’incidence.

- Bords supérieurs des rochers projetés sous les bords inférieurs des sinus maxillaires.

Intérêt

Étude des sinus.

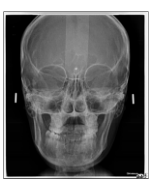

Téléradiographie de Face

Indications

Indications rares. La face du patient est située en regard du film pour minimiser l’agrandissement. Permet le diagnostic des dysmorphoses transversales (asymétries faciales, asymétrie mandibulaire, endognathie maxillaire, etc.).

Incidences Axiales

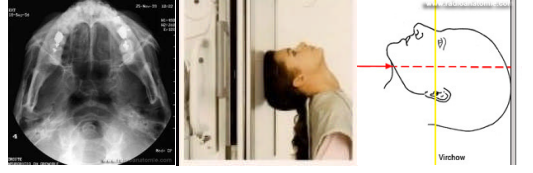

Incidence de Hirtz

Patient en décubitus, vertex contre la table, plan de Virchow parallèle à la table. Permet la mise en évidence des asymétries crâniennes, notamment des condyles, leur forme et orientation par rapport au plan sagittal médian.

Incidence Hyperaxiale de Bouvet

Permet d’étudier les asymétries mandibulaires et de la base du crâne.

Radiographies Extra-Buccales de Profil

Incidence Maxillaire Défilé

Introduction – Définition

Incidence extra-buccale oblique de profil de la mandibule, permettant l’étude de l’angle mandibulaire en étalant la portion postérieure de la branche horizontale et le ramus mandibulaire. En faisant tourner le rayon incident et le film, on analyse l’ensemble de la mandibule, du condyle à la symphyse. Actuellement, la mandibule est surtout examinée en scanographie.

Intérêt des Défilés Maxillaires (Droit et Gauche)

Permet de visualiser chaque hémi-mandibule et peut remplacer le panoramique si celui-ci est impossible dans les cas suivants :

- Traumatisme des membres inférieurs ou du bassin.

- Lésion du rachis dorsolombaire.

- Troubles de la conscience. À condition que le patient puisse incliner la tête à droite et à gauche (absence de lésion du rachis cervical). Ces clichés partiels sont moins lisibles qu’un orthopantomogramme en raison des superpositions osseuses.

Principe

Technique de radiographie standard (rayons X) correspondant à une incidence spécifique plus ou moins oblique, modifiant la projection des éléments explorés pour dégager une zone d’intérêt.

Technique

À la Mandibule

- Rayons ascendants de 25-30°, pénétrant par la région sus-hyoïdienne.

- Régions molaires et angulaire bien visibles.

- Branche montante et apophyse coronoïde dégagées.

Au Maxillaire

Même principe qu’à la mandibule.

Réalisation de l’Examen

Position du Patient

- Assis de profil, épaule du côté à rayons X appuyée contre la table.

- Inclinaison latérale du crâne pour obtenir un appui pariétal.

- Plan sagittal médian (PSM) incliné de 25° vers le côté examiné (parallèle au plan d’appui).

- Plan orbito-méatal (POM) à 25°.

- Déflexion de la tête pour que le plan occlusal soit horizontal.

Centrage

1 cm sous le milieu de la branche horizontale opposée.

Variante

Tête en profil strict, rayon directeur incliné de 25° vers le haut.

Critères de Réussite

Branche horizontale examinée dégagée de toute superposition.

Résultats

- Bonne étude de chaque hémi-arc mandibulaire.

- Bonne visualisation du canal dentaire inférieur.

- Utile pour les traumatismes (quand le panoramique est impossible).

- Incidence élective pour la sialographie parotidienne.

Avantages

- Cliché de faible coût.

- Complémentaire au panoramique, offrant une incidence orthogonale pour une dent incluse, une lésion osseuse, un corps étranger ou un calcul salivaire radio-opaque (étude topographique et morphologique).

- Étude sur une zone plus étendue que le cliché rétro-alvéolaire.

- Utile en cas d’impossibilité d’examen intra-oral.

- Exploration préférentielle des secteurs postérieurs.

Téléradiographie de Profil

Complément de l’observation orthodontique, permettant :

- Le tracé céphalométrique.

- L’étude des bases squelettiques et des procès alvéolaires.

- La détermination du type morphologique et de la classe d’occlusion.

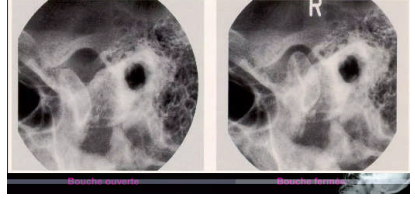

Incidence de Schuller

Permet l’étude de :

- Anatomie de l’ATM.

- Fractures condyliennes ou sous-condyliennes.

- Dysfonctionnement de l’ATM.

Explorations Particulières

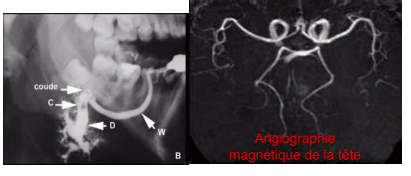

Sialographie

Radiographie d’une glande salivaire principale après opacification par voie canalaire avec un produit de contraste liposoluble ou hydrosoluble. Permet d’objectiver l’anatomie glandulaire.

Artériographie ou Angiographie

Opacification des vaisseaux par un produit de contraste radio-opaque, pour observer les anomalies vasculaires.

Lymphographie

Méthode abandonnée, consistant à injecter un produit de contraste dans un tissu lymphatique, cutané ou sous-muqueux, repris par les voies lymphatiques. Autrefois utilisée pour détecter des métastases ganglionnaires.

Conclusion

Les techniques d’imagerie extra-buccale représentent un examen complémentaire indispensable à l’examen clinique en pathologie buccodentaire pour établir un diagnostic précis et assurer un suivi évolutif.

Techniques d’Imagerie Extra-Buccale Bi-Dimensionnelle et Repères Anatomiques

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

Techniques d’Imagerie Extra-Buccale Bi-Dimensionnelle et Repères Anatomiques

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.