La téléradiographie de profil en ODF / Orthopédie dento-faciale

La téléradiographie de profil en ODF / Orthopédie dento-faciale

Introduction

La téléradiographie, comme moyen de diagnostic en orthopédie dentofaciale, fit sa première apparition dès 1922 avec les travaux de J Carrea. C’est une technique particulière basée sur la standardisation et la reproductibilité des clichés.

La téléradiographie

Définitions

La téléradiographie est une technique radiographique utilisée pour la prise du film de la tête, sans déformation importante en plaçant le sujet à une distance éloignée de la source radiogène (une distance foyer-objet de 1,50 à 4 m). Il existe trois incidences principales : de profil, de face ou frontale et axiale.

Technique d’examen de la téléradiographie de profil

Il existe de nombreux appareils, de taille et de type variables, mais tous sont constitués d’un tube radiogène, le céphalostat, le capteur et ses accessoires (filtre, grille, cassette) et le système du traitement de l’image.

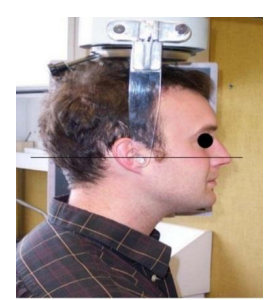

- Le patient est positionné dans le céphalostat, assis ou debout. Il est placé tel que le plan de Francfort est horizontal et le plan sagittal médian est parallèle à la cassette.

- Le rayon directeur, qui correspond à l’axe foyer – olives auriculaires, est perpendiculaire au plan sagittal médian.

- Le sujet est généralement en occlusion d’intercuspidation maximale. Cependant, il est possible d’effectuer la téléradiographie de profil en repos physiologique ou alors bouche ouverte pour mieux visualiser le condyle mandibulaire.

Intérêt de la téléradiographie

Elle permet :

- de fournir des informations morphologiques et fonctionnelles concernant les parties squelettiques, cutanées et occlusales ;

- d’apprécier l’esthétique et d’estimer l’effet de la croissance et du traitement sur le devenir des différentes structures.

La céphalométrie

Définition

Elle consiste à appliquer des mesures sur des documents radiographiques du crâne.

Les tracés céphalométriques

Le film est placé sur un négatoscope, le profil cutané à droite. Le tracé ou céphalogramme est exécuté sur un papier acétate, à l’aide d’un crayon graphite à mine dure.

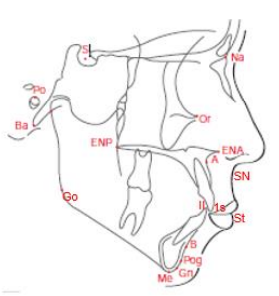

On trace :

- Le profil cutané : front, nez, bouche et menton ;

- Le complexe naso-ethmoïdo-frontal ;

- La cavité orbitaire ;

- La fente ptérygo-maxillaire ;

- Le sphénoïde et le temporal ;

- Le maxillaire et la mandibule.

Les points utilisés

On différencie des points médians et des points latéraux, des points anatomiques (osseux (o), cutanés (c)) et des points construits (co).

Les points médians

- Sella ou Sellion, S (co) : c’est le centre de la selle turcique déterminé par inspection.

- Nasion, Na (o, c) : c’est le point le plus antérieur de la suture naso-frontale.

- Épine Nasale Antérieure, ENA (o) : c’est le point le plus antérieur de l’épine nasale antérieure.

- Épine Nasale Postérieure, ENP (o) : c’est le point le plus postérieur de l’épine nasale postérieure.

- Sous Nasal, SN (c) : c’est le point de jonction entre la lèvre supérieure et le nez.

- Stomion (St) : c’est le point de rencontre des deux lèvres (point le plus inférieur de la lèvre supérieure, en cas d’inocclusion labiale).

- Point A de Downs (o) : c’est le point le plus déclive (postérieur) de la concavité formée par la corticale alvéolaire externe des incisives supérieures (la concavité située sous l’épine nasale antérieure).

- Prosthion (Pr), point muqueux : c’est le point le plus antérieur de l’os alvéolaire au niveau de l’incisive supérieure.

- Infra dental (Id) : c’est l’homologue du prosthion à la mandibule.

- Point incisif supérieur (Is) : c’est le bord de la couronne de l’incisive supérieure la plus antérieure.

- Point incisif inférieur : c’est le bord de la couronne de l’incisive inférieure la plus antérieure.

- Point B de Downs (o) : c’est le point le plus déclive (postérieur) de la concavité formée par la corticale alvéolaire externe des incisives inférieures.

- Pogonion, Pog (o, c) : c’est le point le plus antérieur de la symphyse mentonnière.

- Menton, Me (o, c) : c’est le point le plus inférieur de la corticale symphysaire.

- Gnathion (Gn) : c’est le milieu entre le point le plus antérieur et le plus inférieur de la symphyse ou un point construit à l’intersection de la bissectrice de l’angle formé par le plan facial (Na-Pog) et le plan mandibulaire de Downs avec la symphyse.

Les points latéraux

- Orbital ou sous-orbitaire, Or (o) : c’est le point le plus déclive du rebord orbitaire inférieur.

- Porion, Pr (o) : c’est le point le plus élevé du conduit auditif externe.

- Gonion (Go) : c’est un point construit, équidistant entre le point le plus postérieur et le point le plus inférieur de la région de l’angle de la mandibule.

Les lignes et les plans utilisés

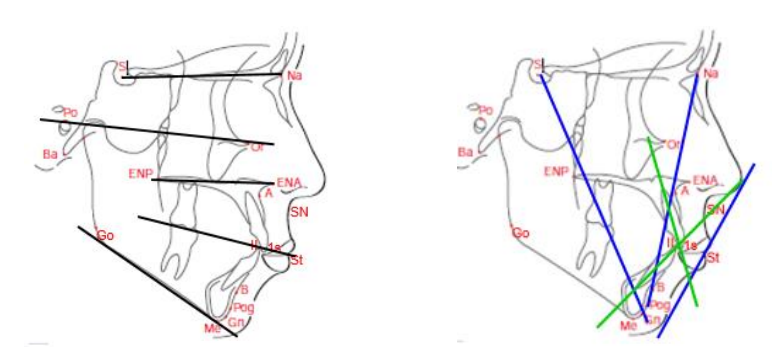

- La ligne selle turcique – Nasion : c’est une ligne de référence de la base du crâne.

- Le plan de Francfort : il relie le point sous-orbitaire et le porion.

- Le plan palatin ou bispinal : il joint l’ENA et l’ENP.

- Le plan d’occlusion : c’est le milieu de l’intercuspidation des premières molaires et du recouvrement incisif (dans les cas d’infraclusion ou de supraclusion incisive, seule l’occlusion molaire et prémolaire est considérée).

- La ligne de morsure : c’est la droite qui passe par le milieu d’engrainement molaire et prémolaire ou molaire et molaire de lait.

- Le plan mandibulaire de Downs : déterminé par le point Menton et une tangente à la convexité antérieure au Gonion.

- Le plan facial : c’est la ligne joignant le Nasion et le Pogonion.

- Les axes des incisives : ils passent par le point incisif supérieur et inférieur et leurs apex.

- L’axe Y ou axe de croissance de la face : c’est la ligne joignant le point S et le Gnathion.

- La ligne E de Ricketts, la ligne esthétique : c’est une ligne de référence pour l’étude du profil cutané. Elle joint la pointe du nez et le Pogonion cutané.

La téléradiographie de profil en ODF / Orthopédie dento-faciale

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

[…] une ligne tangente à la pointe du nez et au pogonion cutané. Elle exprime le type de profil labial cutané de […]

[…] constitutionnelle ou traumatique des ATM ou les troubles neuromusculaires des muscles […]